今回は、学校で不適応になる最大の原因である【実行機能】の育て方について書いていきます その2

2️⃣ 実行機能を育てるために、なにが必要か

新1年生の中に、発達の凸凹のある子や未熟の子どもは、一定数います。凡そ凸凹の子が全体の10%。未熟の子が10%です。合計、20%もいるのです。以前に比べて、増えてきています。

それらの原因は、子どもの生活の変化の研究等によって、6歳までの「遊び」が不十分になったことが一因だと、言われています。

社会の変化によって、子どもたちの生活で1番大きく変化したのは「群れて遊ばなくなった(以後、集団あそび)」ことなのです。凸凹の子どもも未熟な子どもも、子どもどうしの「遊び」が十分であれば、発達の凸凹が軽減したり未熟なところが伸びたりして学校に入学してきたはずなのです。

3️⃣ なぜ、集団遊びが不十分になってしまったのか?

「集団遊び」が不十分になった原因理由について、考えておきます。

⑴子育てで大人が遊ばない

幼児期の遊びは、まず、周りの大人と遊ぶことから始まります。そして、そこで獲得した力を使って、子どもどうしで遊ぶ(集団あそび)ことを始めるのです。

それなのに、最近の大人(両親、祖父母など)は、あまり子どもと遊びません(自分たちが、もう集団遊びをやらなかった世代でもある)。それどころか、会話さえ交わさないでテレビに子守をさせたらり、スマフォゲームやYou Tubeの映像で子育てしたりしているのす。

これでは、集団遊びする力が育っていきません。見本がないのですから。

⑵社会の変化で集団あそびができない

社会が変化してきたことにも、集団遊びが衰退してきた原因があります。

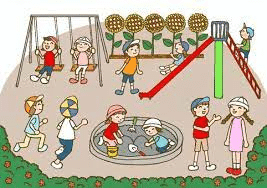

遊びには、時間・空間・仲間の「三間」が必要です。しかし、最近はこの三間が社会的変化によって失われています。

時間と仲間は、社会の変化に合わせた家庭の要求により、放課後の塾通いが多くなったことで失われています。空間は、空き地のことです。空き地は、地域開発と安全(子どもの命を守る)という名目で失われています。唯一残ったのは公園ですが、遊具や砂場はありますが広場がありません。仮にあったとしても、なぜか、集団で遊ぶことやボールを使うことは禁止されていることが多く空間として使えない事態になっています。

こうして、三間を奪われて幼児期の遊びが不十分(壊れている)なため、発達の凸凹のある子どもは凸凹を軽減されずに、発達の未熟の子どもが未熟のまま小学校に入学してくるのです。

だからこそ、今「小学校(低学年中心)に、集団遊びを取り入れる必要がある」ということです。では、小学校で集団遊びを取り入れることは可能でしょうか?

4️⃣ 学校で、集団遊びができるのか?

小学校で、集団遊びをすることは可能です。学校には、まだ「三間」があるからです。

仲間は、クラス集団があります。空間は、運動場や体育館があります。「遊びに使える時間」も、探せばたくさんあります。次にあげます。

・体育の時間

・長い業間休み

・遊びの大会

・お楽しみ会

・誕生会

・お別れ会

・学童保育

・地域の子ども会

・PTAの行事

これだけあります。つまり、小学校には時間、空間、仲間の「三間」が揃っているのです。特に、低学年には時間がたくさんあると言っていいいでしょう。文部科学省がどのように考えて設けたのかわかりませんが、遊びに使える生活科という授業さえあります。

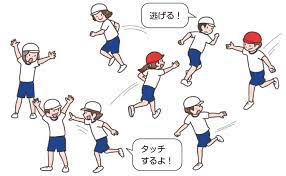

だから、小学校の低学年で大いに遊んで、発達に凸凹のある子や未熟な子の実行機能を育てていくべきです。そうすれば、発達に凸凹のある子どもの凸凹は軽減し、未熟な子どもは発達していきます。すると、発達の凸凹や未熟を抱える子どもたちが学校不適応にらず、学習に向かえるようになっていくのです。もちろん、トラブルや不登校なども減ります。

ここで「小学校で、遊んででいいのか?」と考える人がいたら、知っておかなければならないのは「本格的な学習は、3年生から始まる」ということです。そして、その時には、次の実行機能を最大限に使うということです。

・今、どこを見るのべきか自動的に分かる

・いま、何を聞くべきか自動的に分かる

・自分の興味がないことも、ちょっと我慢して学ぼうとする

・今のところ、先生から学でいこうと感じる

つまり、7歳から8歳の低学年は、発達の凸凹を軽減したりや未熟を伸ばすチャンスなのです。いえ、本格的な学習の始まる前の、最後のチャンスなのだということです。

いいなと思ったら応援しよう!