【DIY】チェーンソー修理にトライ shindaiwa 352

こんにちは。

自立に向けてログハウスづくりをはじめたとっとです。

昨年引き継いだログハウス事業で取り扱うのは、フィンランドやカナダからの輸入キットがメインなのですが、せっかくこの商売を始めるにあたっては、自分でもログ材を加工して組んでみたい、と思っています。

ということで、小学4年生になる長男に小さな専用部屋をつくるべく、丸太横積みのちいさなログハウスをつくってみることにしました。

4tユニック車で運べる程度の小さな小さなログハウスにしようとしています。そちらの様子はまた別途ご紹介していければと思います。

こんな軽い気持ちで始めたちいさなログハウスづくりは、やっぱり楽しいです。

しかしやりはじめると、作業を安定的に継続するには道具のメンテナンスが大切だと感じます。

その主な理由が、ログ材加工でつかうさまざまな道具たちの中で、最も頻繁につかうといっても過言ではないチェーンソーの調子がわるくなってしまい、現在作業がストップしてしまっているからです。

農機具修理店などに持ち込めば話は早いのだとおもいますが、それじゃなんだか面白くないですし、これからも度々発生するであろう道具不調のたびにお店に頼っていていたのでは、ログハウスづくりなんてやってられません。

ということで、まったくの機械ど素人のわたしがネットの情報だけを頼りにチェーンソーの修理にトライしてみたので、その様子をシェアさせていただきます。

・本記事は、素人のDIY記録ですのであくまで参考程度にご覧いただき、ご自身で作業される際は自己責任でお願いします。

・今回ネットの情報を頼りにわたしなりの理解を整理したメモになりますので、技術的に誤りなどある箇所があれば適宜ご指摘いただけると幸いです。

・写真多めですが7,300字ほどあります><

症状

つかっているチェーンソーは、製材所を営んでいる親父から拝借したshindaiwaの352という古い機種です。

比較的小型で素人でも扱いやすい・・と言われ借りたものの、やはりエンジンをかけるときはドキドキしましたし、最初のうちは重くて扱いにくいと感じました。

それでもしばらくすると操作にも慣れ、数ヶ月ほどは問題なくつかっていました。

ところがそのうち、アクセルを吹かしてもたびたびエンジンが止まるようになり、最終的にはいくらリコイルスターターをひいてもチェーンソーのエンジンがかからなくなってしまいました。

わたしの耳が悪いのかもしれませんが、初爆と言われる最初の点火も確認ができない状態でした。

最初の頃は、「燃料が空っぽ」や「点火用スイッチがOFF」の状態でエンジンをかけようとし、何度も何度もリコイルスターターをひっぱってわたしが疲れて終わる。なんてこともしばしばでしたが、さすがに今回はこの点はちゃんとチェックして大丈夫でした。

リコイルスターター?

エンジン式のチェーンソーは、この黒い取手のようなものを勢いよく引くことでエンジンがかかります。

以下、洗浄するためにバラしたときの写真です。

(高圧洗浄機で躊躇なく洗ってやりました。)

スターターには中の部品に巻きつけられた紐が結ばれており、これをひっぱることでエンジンをかけるために必要な以下の初動が行われます。

リコイルスターターを引く

コマが回るように、フライホイールという羽がたくさん生えた部品が回る

エンジン(のクランクシャフトとピストン)が物理的に動きだす

ピストンが動くことでキャブレターからエンジン内に燃料を送り込む

同時に回転運動によってコイルに誘導起電力が発生する

誘導起電力により点火プラグから火花が出てエンジン内の燃料に着火する

ということで、エンジンがかからないということは、上記のどこか、または複数箇所に異常があるのではないでしょうか?

プラグを交換

ネットで「チェーンソー エンジンがかからない」で検索すると真っ先にヒットしたのが、燃料かぶりというものでした。

点火プラグが燃料で湿気ってしまい、着火できないというものです。

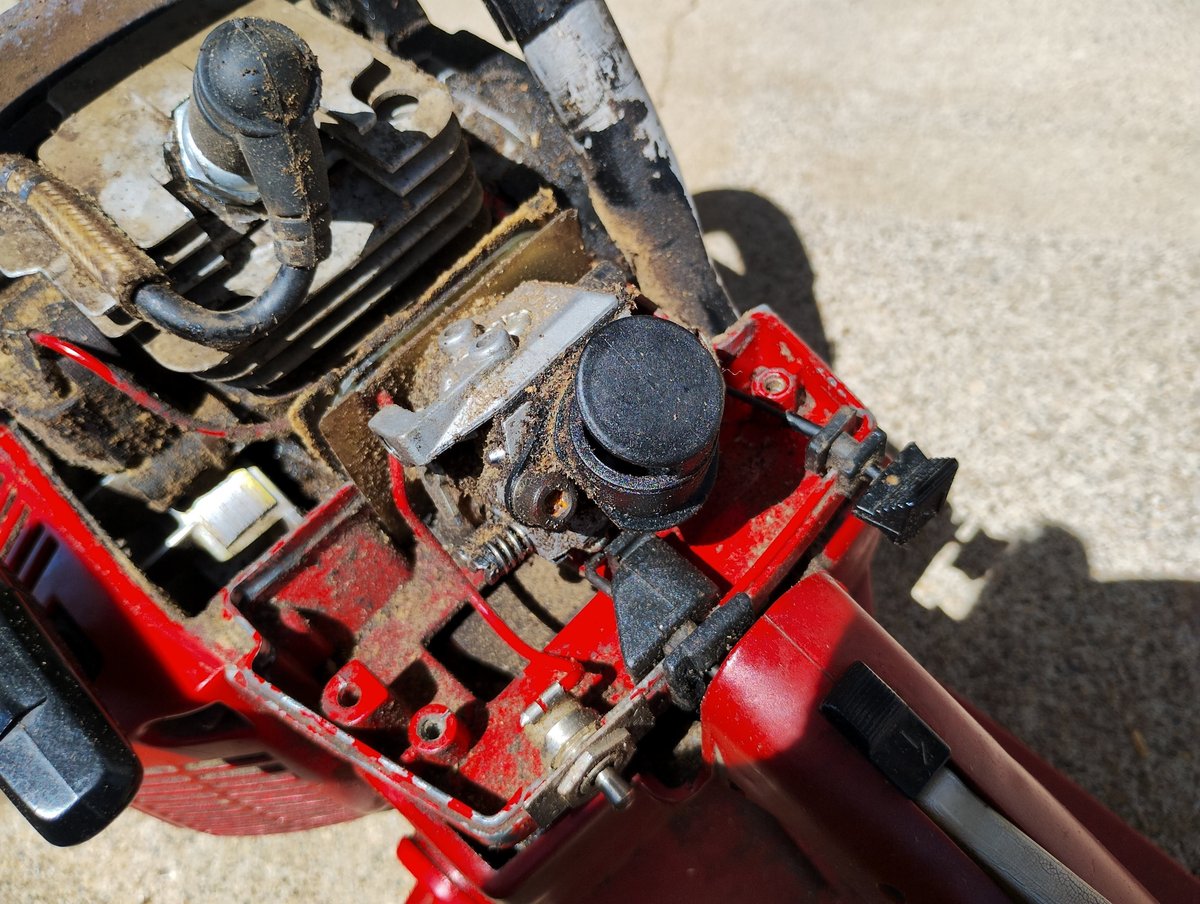

早速チェーンソーの上部カバーを外します。

上部についている黒いネジを手でひねっていくと、

このようにカバーがはずれ、黒いキャップのようなものが出てきます。

この黒いキャップを外すと、点火プラグが見えました。

新品のチェーンソーにはほとんど付属しているコンビレンチの、19mmのソケット側でプラグを外します。

ちなみにこのチェーンソーは古いもので付属品などありません。普通のソケットレンチでも外せますが、今後のことも考えてわたしはコメリで600円ほどの安いコンビレンチを購入しました。

はずしてみると、燃料かぶりといえるほどの湿りは確認できませんでしたが、なんだか様子がおかしいです。

プラグの芯がグラグラうごいてしまっています。

素人ながらおかしいと思い、我らがコメリで新しいプラグを買ってきました。

プラグの白いところに印字されている型番のようなもの(ここではCJ8と書いてある)を確認して同じものにしました。

プラグが正常に点火するか確認していきます。

新しいプラグを黒いキャップ側に取り付け、

プラグの先端をチェーンソー本体の金属部分に接触させます。

ここでは先ほどのコンビレンチを介して接触させています。

この状態で点火スイッチをONにし、軽くリコイルスターターを引くと、正常に火花が飛んでいることを確認できました。

これで治ったかも?と思い、新しいプラグを本体に戻してエンジンをかけようとしますが、症状は変わりませんでした。。

ここで、先述のエンジン始動メカニズムを再掲します。

1リコイルスターターを引く

2コマを回すようにフライホイールという羽がたくさん生えた部品が回る

3エンジン(のクランクシャフトとピストン)が物理的に動きだす

4ピストンが動くことでキャブレターからエンジン内に燃料を送り込む

5同時に回転運動によってコイルに誘導起電力が発生する

6誘導起電力により点火プラグから火花が出てエンジン内の燃料に着火する

点火プラグの発火確認ができたことで、5と6は正常であると確認できました。またスターターは普通に引けるので、おそらくですが1と2と3も正常ではないかと思われ、4(キャブレター)が怪しいのではないかと推察されます。

キャブレターの取り外し

「素人はキャブに手をだすな」

誰かが言いそうなセリフですが、気にせず分解しちゃいます。

心構えとしては以下です。

めんどくさがらない

元に戻せるように写真をとりながらバラす

最悪壊れてもいい(治ったらラッキー)ぐらいの感じでいく

そもそもキャブレターとは、タンクから取り込んだガソリンを霧状にして空気と混ぜ合わせ、エンジンに送り込む燃料供給装置です。

血液に酸素を混ぜて筋肉に送り込む・・・人間で言うと心臓のようなものでしょうか。

すみません、違うかもしれません。

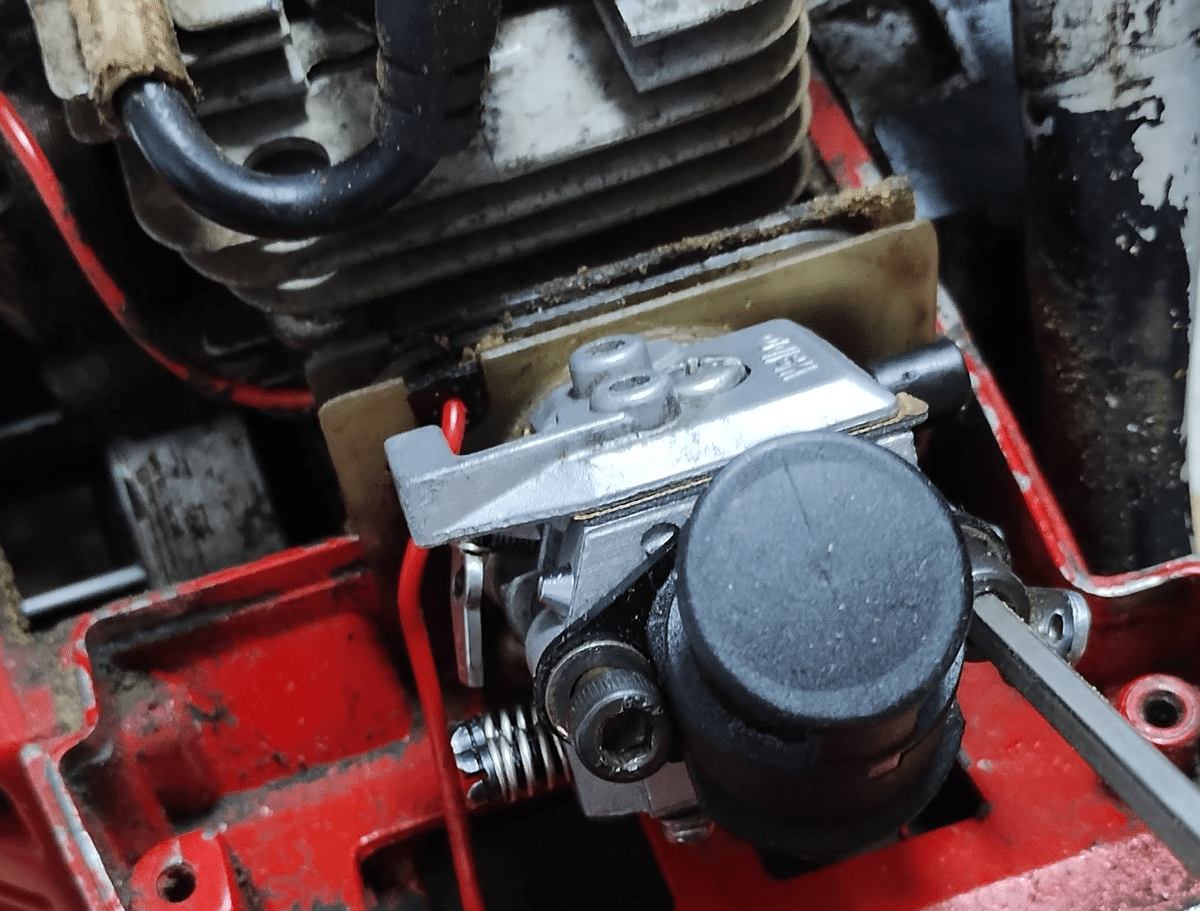

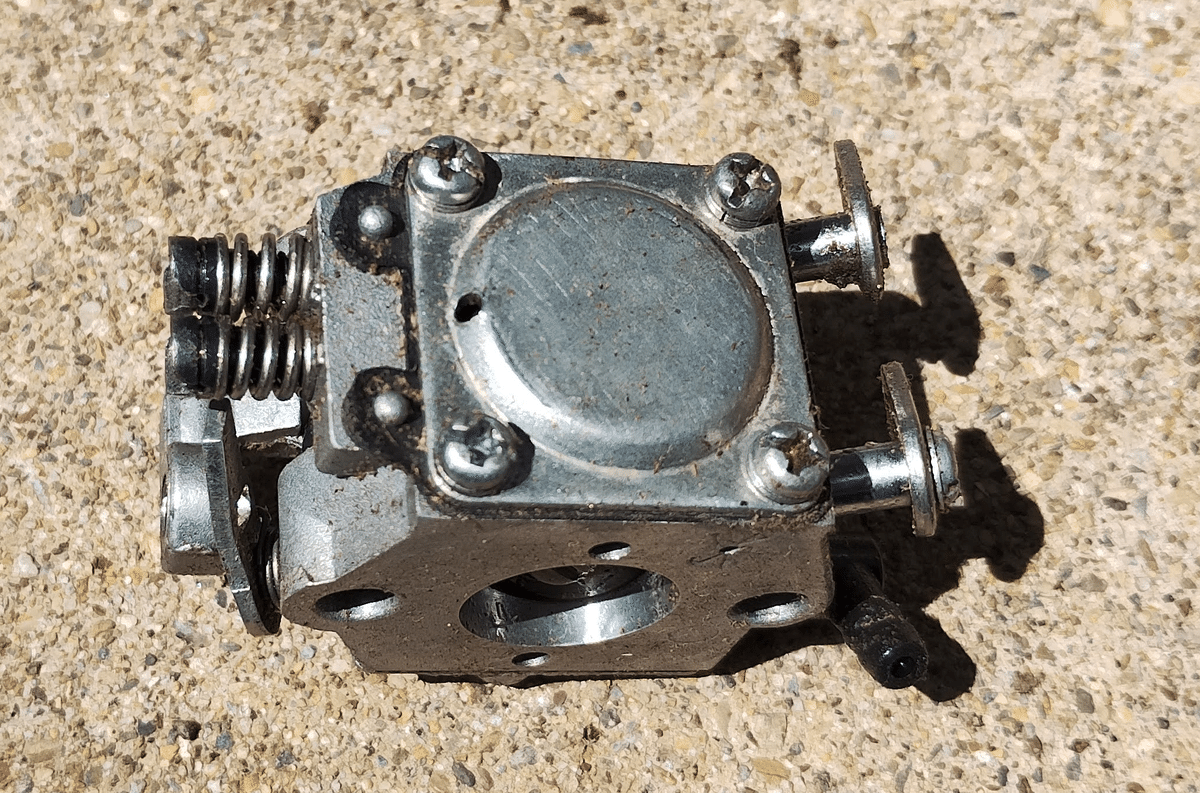

さきほどプラグを外す際にあけた最初のカバーの下に見えている、このシルバーの四角い部品になります。

まずは、アイドリング調整スクリューを反時計回りに回していき、取り外します。

そしたらプラスドライバーで、カバーを留めているネジを3箇所外し、カバーを取り外します。

キャブレターがあらわになってきました。

この時点でキャブレターの取り外しを阻害しているのは、

燃料ホース、

六角ネジ2箇所、

スロットルレバーと接続される部品、

チョークレバーと接続される部品、

の4箇所になります。

まずチョークレバーを外し、

次にスロットルレバーを外し、

六角ボルトを2箇所外すと、

キャブレター本体がフリーになります。

最後に燃料ホースを取り外すと、

キャブレターを取り外せました。

キャブレターを洗浄して各部を見てみる

躊躇なくキャブレターをバラしていきます。

プラスドライバーでポンプ室側とメタリング室側をバラしました。

写真を撮り忘れましたが、コメリで買ったパーツクリーナーを穴という穴に吹きかけながら、洗浄しました。

次に、キャブレターの各部を見ながら消耗品の交換を検討します。

ポンプ室側

ポンプ室は、燃料タンクから燃料を取り込み、メタリング室というところに送り込む役割があります。

このポンプ室全体には、以下の部品が被さっていました。

タンクからきた燃料はインレットチェックバルブを通ってポンプ室に入り、アウトレットチェックバルブを通ってメタリング室へ向かいます。

〜検討〜

出口となるメタリング室に向かう穴には、本来インレットスクリーンと言われる丸い金網が装着されているそうなのですが、見当たりません。

この出口穴の先では、反対側のメタリング室側でインレットニードルというピンのようなものでフタがされています。

また、素人の判断は当てになりませんが、ポンプダイヤフラムは少し曲がり癖がついていて、ガスケットも少し劣化しているように見えます。

以上より、ポンプ室側のインレットスクリーンを取り付けて、ポンプダイヤフラムとガスケットを交換することにします。

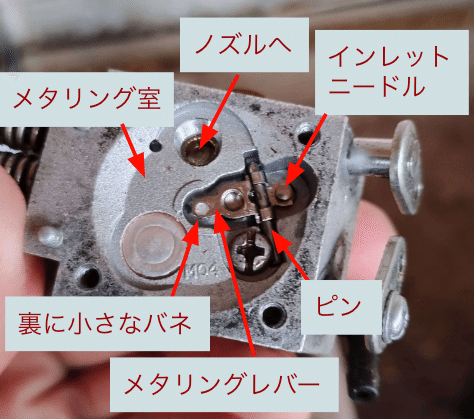

メタリング室側

さて、ポンプ室側から出た燃料は、反対側のメタリング室側にやってきます。

メタリング室には、ポンプ室側から送られてきた燃料を調圧しながらノズルへ送り込む役割があります。

そのメタリング室内には、何やらさらに細かい部品が詰まっています。

発狂しそうになります。

このメタリング室全体には、こんな部品が被さっていました。

メタリング室内では、ポンプ室から燃料が入ってくる穴をインレットニードルという小さな杭のようなものが塞いでいます。

そのインレットニードルの頭はくびれており、そこにメタリングレバーの一方がひっかけてあります。

メタリングレバーは、ピンを支点としてシーソーのように動くことができ、それによってインレットニードルを閉じたり開いたりして、ポンプ室からの燃料の流入を制御します。

このメタリングレバーのシーソーは、裏にあるちいさなバネによって押された時にニードルを閉じ、上に被せられたメタリングダイヤフラムの突起によって押された時にニードルを開く動きをします。

〜検討〜

こちらも素人目ではよくわかりませんが、インレットニードル、ピン、メタリングレバー、メタリングダイヤフラム、ガスケットを交換することにします。

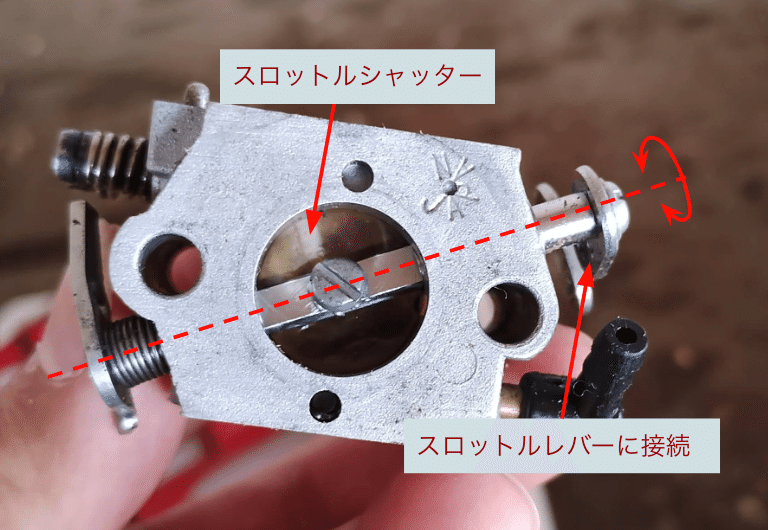

吸気側

中央の丸いおおきな穴が吸気口です。

ここから取り入れられた空気が、ノズルから出てきた燃料と混ざります。

吸気口にはチョークレバーに連動して開閉する円盤型のチョークシャッターがあり、チョークレバーを引いてこれが閉じることで吸気量を減らし、濃い燃料をエンジンに送り込むことで着火しやすくします。

〜検討〜

特に消耗品のような部品は見当たりません。

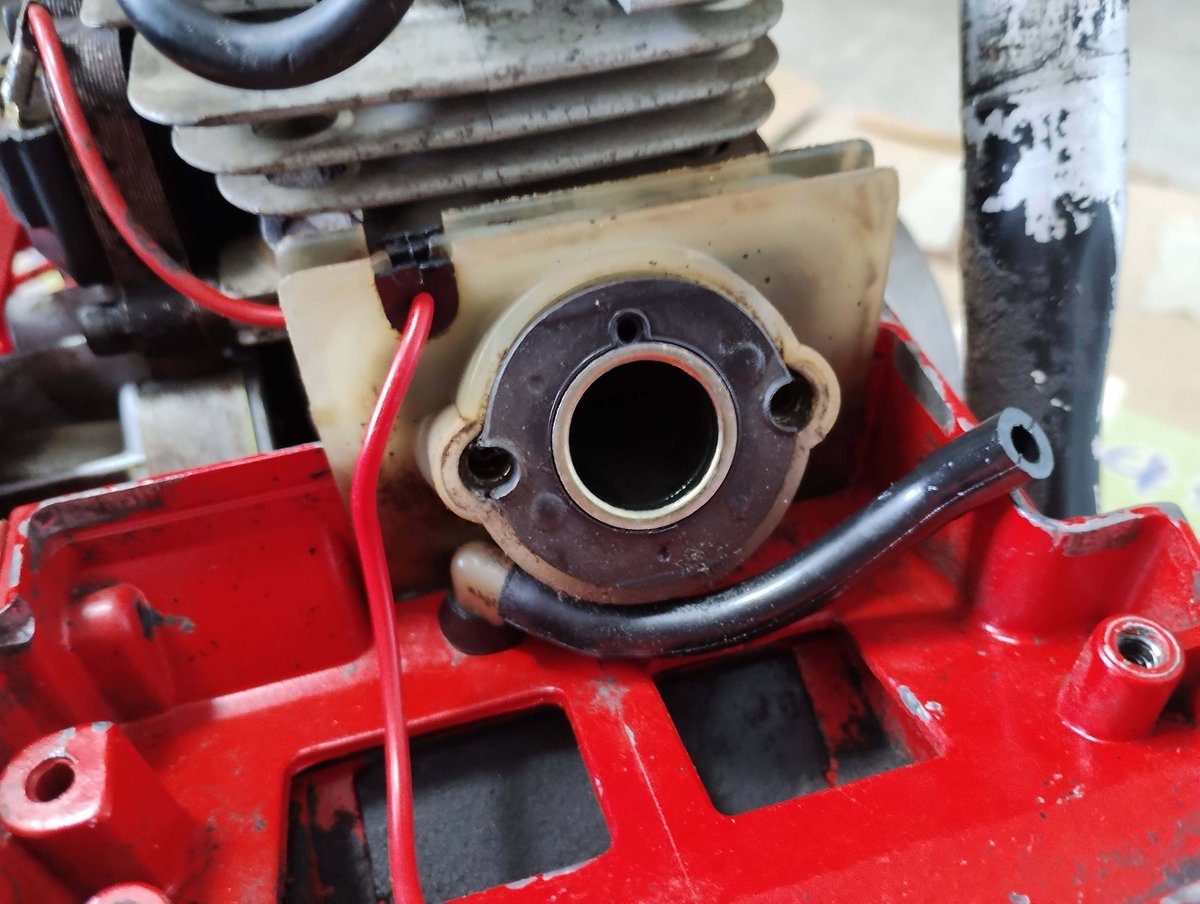

エンジン側

こちらも中央に大きな穴があり、霧状にした燃料をここからエンジンに送り込みます。

この穴にもスロットルシャッターと言われる開閉フタがあり、スロットルレバーを引くことでシャッターが開いて多くの燃料を送り込みます。

〜検討〜

スロットルシャッターもきちんと開閉しますし、こちらも特に消耗された部品は見当たりません。

検討結果

まとめると、以下の処置をしてみることにしました。

インレットスクリーンの追加

ポンプダイヤフラムとそのガスケットの交換

インレットニードル、ピン、メタリングレバーの交換

メタリングダイヤフラムとそのガスケットの交換

部品交換

さっそく新しい部品を調達します。

部品はいろいろと検索しました。

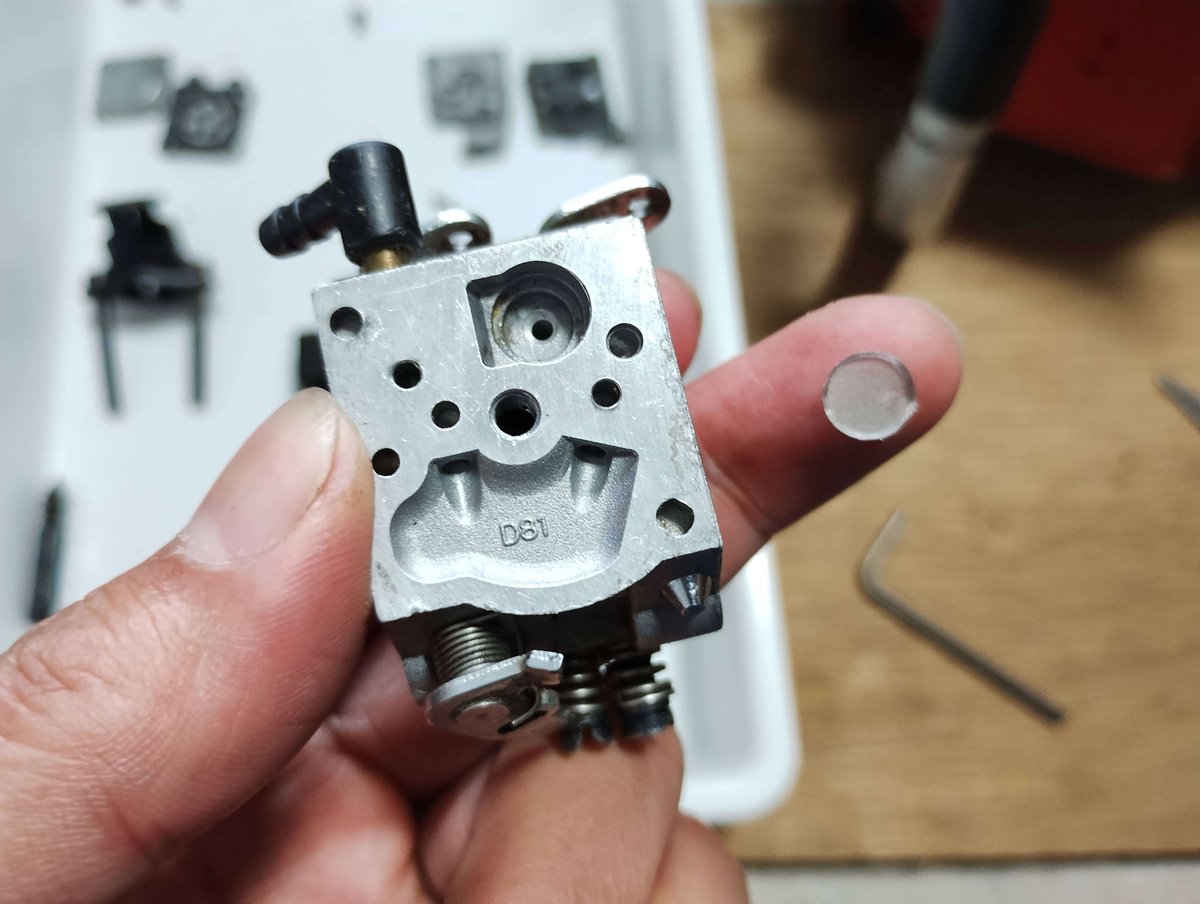

キャブレターをよくみると、Walbroというメーカー名とWT 229 E3という型番らしき印字があり、それを頼りに互換しそうなやつにしました。

もちろん、各部品の形状や穴の形などをAmazonの商品画像と手元の部品とで見比べました。

そしてやってきた新しい部品たちがこちら。

同じものが2セット入っています。

ポンプ室側の部品交換

まずは、何故か取りついていなかったインレットスクリーンを取り付けます。

次にポンプダイヤフラムとガスケットを取り付けます。

まずカバーにガスケットを合わせ、ガスケットにポンプダイヤフラムを合わせ、それらをまとめてポンプ室に被せます。

インレットチェックバルブとアウトレットチェックバルブの向きが異なるので、その向きを合わせるように被せれば間違えません。

まとめて被せたら中央のネジを締めて完了です。

メタリング室側の部品交換

メタリング室内の小さなネジを緩めていくと、このようにメタリングレバーが起き上がり、

最終的に全部外れます。

新しく購入した部品にバネは入っていなかったため、バネだけは元々取りついていたものを流用します。

新しい部品を組み込み、スクリューで固定します。

この時、メタリングレバーの起き具合が重要です。

メタリングダイヤフラムの突起がこのレバーに正しく当たらなければ、メタリングレバーがインレットニードルを開けることができないからです。

スクリューはきちんと締め、メタリングレバー自体を細いドライバなどで矯正して起き具合を調整します。

最初はスクリューを緩めたりして調整していましたが、これは間違いです。

起き具合はキャブレターの種類によって規定が異なるようで、わたしの場合は元々の位置と同程度に調整しました。

次に、新しいメタリングダイヤフラムとガスケットを取り付けます。

ネジは4つあります。

ひとつずつ締めるのではなく、それぞれをまんべんなく少しずつ締めることで、カバーがダイヤフラムを抑えつけたときに偏りがないようにします。

組み立てと確認

キャブレターの洗浄と主要部品の交換が終わったので、取り外しと逆の手順で組み立てます。

最後のカバーもかぶせてキャブレターの吸気口から埃が入らないようにして、チョークを引いてリコイルスターターを引いてみると・・・

ブルルンっ

と、これまで何度やっても確認できなかった初爆音を確認できました!

チョークを戻して再度リコイルスターターを引くと、

ブルルンっ ブルンブルンブルンブルンブルンブルン・・・

無事にエンジンがかかりました!!

ところが、スロットルを引いて回転数を上げようとすると、エンジンが失速して止まってしまいます。何度やっても同じです。

これでは作業を再開できません・・

再度キャブレターを取り外してメタリングレバーの高さ調整をしたり、パーツクリーナーで再洗浄したりしますが、変わりません。

やっぱり素人修理では限界かな・・と諦めかけます。

見落とし

日が変わって、修理作業中に分解した部品がなくならないようにと使っていたトレーをふとみると・・

なにやら見覚えのない輪っかのような部品が寂しそうにポツンと取り残されています。

キャブレターを何度もつけ外ししているうちに、エンジン側との接触部分にあるリングが取れてしまっていたようです。

リングを元にもどし、

もう一度キャブレターを組み付けてエンジンをかけると、正常にエンジンも始動し、スロットルを引いても失速せずに回転してくれるようになりました。

リングがないことで、その隙間から混合気が抜けてしまって正しくエンジンに燃料が供給できていなかったのかもしれません。

まとめ

今回、チェーンソーのエンジンがかからないという不調に遭遇しましたが、素人修理ながらなんとか解消し、作業を再開できるようになりました。

わたしはこれまで、トラブルシュートの鉄則として一度に2箇所以上の変更はしないという頭がありました。

何が原因だったのかわからなくなるためです。

実際今回も、洗浄したのがよかったのか、どの部品を交換したのがよかったのか、残念ながら定かではありません。

でも考えてみると、そこには原因が1箇所にあるという先入観が入っており、実際には複合的な原因になることもあります。

いろいろとネットの情報を参考にしても、プロの方ですらそんなちまちました修理はしていませんでした。

大きく、点火系統か燃料系統か・・といったように、どこら辺にフォーカスをあててバラしてみようか?というあたりをつけるための切り分けはステップを踏むものの、そこから先は一気にバラしていきます。

部品をどんどんバラすもう一つの理由として、各部を洗浄するためというのもあります。

特にチェーンソーは、自身が吐出するチェーンオイルにまみれた木クズが、内部までぐちゃぐちゃに付着するので、こまめな掃除が必要です。

今回はじめてプラグ交換とキャブレターの表面部品の交換をしてみて、チェーンソーのトラブルシュートにおいてわたしなりに感じた心構えを列挙してみます。

・簡単でいいので仕組みを理解しようとする

・バラすことを躊躇しない

・バラすのに必要な道具は躊躇なく買う(修理に出す代わりに)

・原因と関係なさそうなところでもバラして掃除する

・エンジンに水や埃が入らないように気を付けるが、高圧洗浄機も辞さない

それでは無事動くようになったチェーンソーを使って、小さなログハウスづくりを楽しみたいと思います。

長い記事を最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

おまけ

今回の修理につかった道具たちです。

左から・・・

・ブラシ:

細かい掃除に使用

・細長いマイナスドライバ:

メタリングレバーの高さ調整に使用

・3mmのボールポイントドライバ:

リコイルスタータ部のカバーを開けるのに使用

・4mmのボールポイントドライバ:

キャブレターを固定している六角ボルトを外すのに使用

・コンビレンチ:

プラグ外し、アイドリング調整に使用

・プラスドライバ:

上部カバーの取り外し、キャブレターのバラしに使用

・パーツクリーナー:

キャブレターの穴という穴の洗浄に使用

※その他、高圧洗浄機も適宜使いました。また、ガスケットがカピカピになってキャブレター本体にこびりついている場合は、削ぎ落とすのにカッターもあるといいです。

ログハウス・ビルド23年の軌跡をYouTubeでも配信しています。もしよろしければ、こちらもぜひ覗いてやってください!