ZENKIGENデザイン組織がつくる|企業ブランドにつながる採用体験デザイン

ZENKIGENが提供する採用DXサービス「harutaka(ハルタカ)」に、新たに『採用ブランディング』サービスが登場しました。

これまで「harutaka」を提供してきたZENKIGENが、なぜ採用ブランディングに取り組むことになったのでしょうか。今回は、『採用ブランディング』を担当しているブランド戦略ユニットの下田さんと奥崎さんにインタビューを実施しました。

ZENKIGENが採用ブランディングに取り組む背景やその重要性、ぜひご一読ください!

ZENKIGEN

ブランド戦略ユニット UXデザイナー

奥崎 有汰(おくざき ゆうた)

2015年、デザインコンサルティングファームに入社。サービスのビジョン策定からUXデザインまでの上流に携わり、企業の基幹サービス開発支援、新事業創出支援に従事。

2020年に地域シンクタンク・コンサルティング会社に転職し、移住定住支援事業などをUXデザインの視点から取り組む。

2023年からUXデザイナーとして株式会社ZENKIGENにジョイン。「harutaka」のUX改善や、企業の採用ブランディングに取り組んでいる。

デジタルハリウッド UIUXデザイン専攻講師

ZENKIGEN

ブランド戦略ユニット BXデザイナー

下田 裕美(しもだ ひろみ)

大学卒業後、デジタル印刷を活用した紙媒体のデザインからはじまり、グラフィックデザイナー、Webディレクターのキャリアを歩み、2012年より独立。ブランディングやWeb広告の制作に多数携わり、デザイナー育成の講師を務める。

2021年より株式会社ZENKIGENにBXデザイナーとして入社し、コーポレート及びサービスのブランディングデザインの策定、推進を行う。

デジタルハリウッド グラフィックデザイン講師

デザイナー育成 企業研修講師

採用ブランディングの本質は、応募者・人事・面接官・選考に関わる全ての人にとって良い体験を創ること

ーまずはじめに、ZENKIGENが考える採用ブランディングとは何でしょうか?

奥崎:「採用戦略の策定→人材獲得の活動(母集団形成・面接など)→データでの振り返りのサイクルを高速で精度高く回し続けられること」を私たちは採用ブランディングと定義しています。

一般的な採用ブランディングは、採用戦略に沿った「プロモーション」を指すケースが多いと感じています。そのため、インターンシップ・説明会などを通して「母集団形成すること」がゴールになりがちです。

しかし、集めた応募者が面接で合格できているのか、その応募者を評価するための評価項目は機能しているのか、面接ではどんな内容の話がされているのか、選考を通じて応募者にどのような体験を提供できたのか、がとても重要なのです。

私たちは、これら採用におけるあらゆる施策が機能しているかを計測し、改善していくことが採用ブランディングには必要だと考えています。

下田:そうなんですよね。やはり現在の採用ブランディングの多くは「どうプロモーションしていくか」というアウターブランディングに目が向けられがちです。しかし、どのような仕事でもやはり基盤が大事。採用で言えばまず社内で共通認識を作ることだと思っています。私たちはインナーブランディングからしっかりと向き合い、「採用活動に関わる全ての関係者にとって良い体験を創ること」を重要視しています。

ーZENKIGENが『採用ブランディング』の提供を始めた経緯を教えてください。

下田:昨年の夏頃にharutaka事業部全員で「harutaka」の価値を見直し、どのように進歩していくのかをすり合わせ、可視化するプロジェクトを実施したことがきっかけとなっています。

このプロジェクトを通して、ZENKIGENが描く理想の「採用のあり方」と、現状の「harutaka」が提供している価値のギャップについて熱い議論が繰り広げられました。

議論の中で、真の採用DXを実現するために「harutaka」の強みを最大限に活かした、採用ブランディングに取り組みたい!という意見があがり、新しくサービス提供を始めることになりました。

奥崎:今、下田さんにお話いただいたことがきっかけですが、ZENKIGENが採用ブランディングを重要視している理由は大きく3つあります。

1つ目は、社会背景です。「2030年問題」と言われていますが、2030年には日本の労働人口が約640万人以上減少すると予測されています。※労働市場の未来推計 2030

2つ目は、1つ目の背景をベースに、圧倒的売り手市場が続く中で労働力の確保が企業の運命を左右する時代へ突入していることです。「応募者が企業を選ぶ」という構図が続きますので、この時代と向き合うためには、「採用体験・面接体験が良い企業」であることが重要であり、様々なリサーチからも明らかになってきています。

そして、最後の3つ目は、私たち自身の体験です。これまで「harutaka」を通して多くの人事の方の「採用を良くしたい」という熱い想いを感じてきました。それと同時に現場では日々様々な課題と向き合われていることも痛感してきました。

応募者を含め、全ての採用に関わる方々にとって良い採用体験を描くことが重要であり、それが私たちの強みを活かすことで実現できるのではないかと感じました。

採用体験づくりにおけるデザイン組織の役割

ー『採用ブランディング』を推進しているブランド戦略ユニットにおけるデザイナーの役割を教えてください。

下田:主に「UX(ユーザーエクスペリエンス)デザイン」と「BX(ブランドエクスペリエンス)デザイン」を担当しているメンバーに分かれています。

UXとBX、どちらも体験デザインではあるのですが、人が実際に体感する「体験」を設計するのがUXデザインで、そのブランドに触れたときに「どんな気持ちになってほしいか」「どんな価値を感じてほしいか」を設計するのがBXデザインになります。

まず『採用ブランディング』におけるポイントは、先程からも話題にあがっている体験設計のデザインです。採用のステークホルダーである人事・面接官・応募者の3者が採用活動を通じて得られる体験をデザインするのが、奥崎さんのUXデザイナーの役割です。

また、『採用ブランディング』ではステークホルダーの体験をデザインするだけではなく、面接官に向けた面接スキル向上のための教育資料提供や、応募者が実際に目にするその会社の情報(採用サイトなど)に統一性をもたせ、企業のブランド体験をよくすることも必要です。

このようにUXデザインで描いた体験を視覚的にデザインするのが、私たちBXデザイナーの領域になります。

ーでは、具体的にどのようなプロセスで採用ブランディングに取り組んでいるのか教えてください。

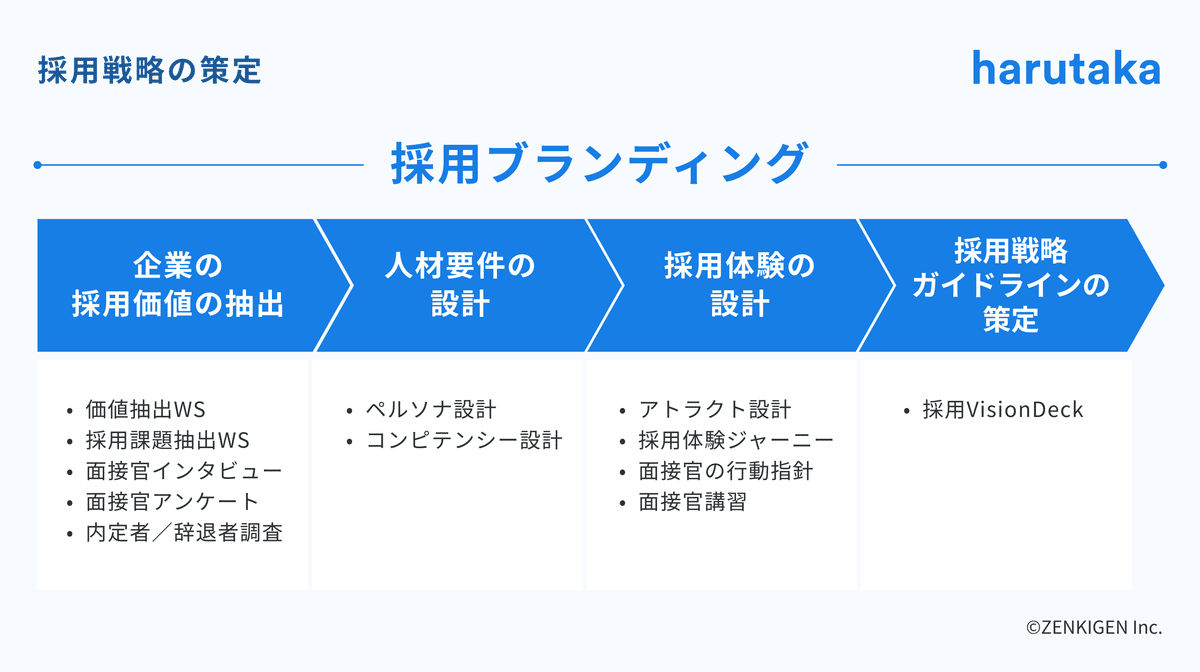

奥崎:大きく以下の4つのプロセスとなります。

Step1:顧客企業の採用における価値を抽出する

Step2:採用価値をもとに人材要件の設計をする

Step3:対象人材の獲得手法の検討・必要なステークホルダー抽出と体験設計を行う

Step4:全てを統合し、ストーリーにまとめた採用戦略ガイドラインを策定し、共通言語化を図る

この4つのプロセスを経て、お客様の採用ブランディングを支援しています。

「採用価値の抽出」をStep1としているのは、「なぜ、採用活動を行うのか」という本質的な問いに対して、各ステークホルダーから共通の回答が出る企業様が実はそんなに多くないためです。

ゆえにここでは、関係者を集めたワークショップや内定者へのインタビューを通して、企業がどこに向かっているのか、そのためにどんな人材を仲間にしたいのかを採用価値として抽出していきます。

そこから、経営ニーズ・現場ニーズをそれぞれ満たした人材要件(ペルソナ)や面接時の評価項目、応募者への魅力づけ項目、応募者とのコミュニケーション方針、ステークホルダーごとの体験設計など細かい部分を定義していきます。

ー納得感がありますね。前述のプロセスから、皆さんの役割を理解した上で、お客様にご提供するアウトプットの内容をもう少し具体的に教えてください。

下田:先ほどの4つのプロセスで固めた内容をその企業のブランドデザインに沿った形でデザインし、アウトプットとなる「採用戦略ガイドライン」を制作します。

例えば、お客様のロゴ、ブランドカラーを踏襲しながら写真のビジュアルや演出面を考え、文章から伝わってくるその企業らしさを、ライターと話し合いながらデザインしています。

ーなかなか目にすることのない「採用戦略ガイドライン」ですが、そこに「デザイン」の観点が入ることの最大の利点は何だと考えますか?

奥崎:UXデザインが効果を発揮するのは、体験を設計することです。

“今まで通り”面接をして評価するのではなく、採用に関わるステークホルダーの皆さん一人ひとりがなぜ自分は採用活動に関わる必要があるのか、どのように関わるべきなのかを理解できるので、採用を自分ごととして落とし込んでもらえる点にあります。

下田:BXデザインが効果を発揮するのは、採用のストーリーをビジュアル化(見える化)し、理解を助けることができる点です。

UXデザインによって定めた内容を理解してもらうためにすごく長い話をしたり、分厚いマニュアルを作ったとしても面接官がイメージしにくいため、なかなか自分ごととして理解してもらえないと思います。

だからこそ、そこをわかりやすくビジュアル化(見える化)することができるというのがデザインの力だと思っています。

見える化できると自分ごと化が進み、複数の関係者が未来に向かって実施する採用活動に「共通言語」が誕生します!これこそがデザインの力だと考えています。

採用ブランディングを通じて、企業の採用力向上へ貢献

ー「harutaka」が『採用ブランディング』を提供することによって、ユーザーにはどのような価値があるでしょうか。

奥崎:「harutaka」は面接データを解析し、より精度の高い見極めを実現したり、面接の品質を高めることで内定承諾率を向上させるという価値を提供してきました。

今回、『採用ブランディング』の提供を開始したことによって「企業が本当に欲しい人材とは?」という採用の根本から描くことへの伴走も可能となりました。

両者が組み合わさることで、採用したい人材像に沿って採用活動をした結果がどうであったのかを録画選考の合否データや面接の動画データを活用して、量的・質的に振り返ることができ、その振り返りを次回の選考に活用するというサイクルが回せるようになります。

加えて「harutaka」には独自開発したAI機能も搭載されていますので、面接官の面接スキルなどの採用力を高めるフィードバックを定量的に示すこともできるため、面接官にとってもモチベーション向上やスキルの向上が図れる仕組みとなっています。

こうしたサイクルを回すことのできる企業が増えることで、応募者が自分とマッチする会社をより精度高く見つけやすくなることに繋がりますので、結果として、就職活動の体験が社会全体で底上げされると感じています。

ー既に多くの企業とお話されていると聞いています。お客様からどのような反応がありますか?

奥崎:ありがたいことに非常にポジティブなお声が多いです。

例えば、「既にペルソナや採用フローは決まっているが、現場でうまく運用できていない」という声をよくお聞きします。そんな時は、ワークショップ形式で現場の面接官と人事のみなさんがコミュニケーションを取れる場を設計する提案をしています。

もちろん私たちはワークショップだけでなく内定承諾者にインタビューを実施するなど、「採用学」の知見から様々なアプローチを実施できますので、ワークショップというアプローチ手法に限らず、自分たちの採用におけるコアの部分を見つける提案はお客様にとてもポジティブな反応をいただいております。

ー最後に今後の目標と展開について教えてください。

奥崎:採用戦略や体験の設計までご提供できるようになったので、『採用ブランディング』で設計した人材要件に沿った人材が集まっているのか、面接が適切に行われているか、採用に繋がっているかなどを定量的に振り返ることのできる仕組みを作っていきたいと思います。

つまり、採用戦略から選考、振り返りまでの一連のサイクルを回すことでお客様の「採用力向上」に広く、深く貢献していきたいです。

下田:採用力は企業力の重要な位置付けを担う時代です。

テクノロジーで効率的かつ効果的に採用プロセスの改善サイクルを回すことができるようになりましたが、そこには企業のブランディングに沿った人材の獲得が不可欠です。応募者と企業の出会いをデザインすることの重要性を社会に伝え、私たちと取り組んでいただける企業様の発展に貢献していきたいと思います。

—-------------------

最後までお読みいただきありがとうございました!