肩こりの原因と対処法の考え方

「肩こり」は日常茶飯事に起こりうる状態です。

この記事を見られている方もしつこい「肩こり」に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか?

今回はこの「肩こり」について、原因と対処法について解説します。

日々の生活がよりよくなるように、「肩こり」について学んでみましょう!

そもそも「肩こり」ってどんな状態?

「肩こり」については日本整形外科学会で下記のように紹介されています。

首すじ、首のつけ根から、肩または背中にかけて張った、凝った、痛いなどの感じがし、頭痛や吐き気を伴うことがあります。

(公益社団法人 日本整形外科学会 https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/stiffed_neck.html, 2021年7月18日閲覧)

上記の文を見ていただいて、どうでしょう?

皆さんがイメージするものとほとんど同様の状態ではないでしょうか?

「首すじ、首すじ、首のつけ根から、肩または背中にかけて〜」

と記載がありますが、これは主に3つの筋肉が原因となっていることが多いです。

「肩こり」のもとになりやすい筋肉 3つ

僧帽筋 = 首から肩甲骨、背骨にかけてつく大きな筋肉。

肩甲挙筋 = 首から肩甲骨の上面にかけてつく筋肉。

菱形筋 = 肩甲骨の内側から背骨にかけてつく筋肉。

すべて、肩甲骨に付く筋肉ですね。

これは肩甲骨や腕を支えるために重要ですが、だからこそ「こり」やすいんですね。

なんと、この「肩こり」は日本人の病気やケガなどの自覚症状ランキングで女性は1位、男性は2位という結果です。

(厚生労働省:平成28年 国民生活基礎調査の概況 より)

この結果から、多くの人が「肩こり」を感じていることがわかります。

それでは、この「肩こり」の原因は何でしょうか?

「肩こり」の主な2つの原因について

肩こりは主に以下の2つの原因があると考えられています。

①本態性肩こり

明らかな原因がないのが特徴

②症候性肩こり

病気などが原因にあるのが特徴

②症候性肩こりは原因となる病気の治療が重要になります。

その病気とは、

✔︎頚椎症などの背骨の病気

✔︎胸郭出口症候群

✔︎耳鼻咽頭科の病気

などが当てはまります。

なので、医師の診察を受けることをおすすめします。

①は普段の生活の影響が強くなります。

主な原因としては下記のようなものが当てはまることが多いでしょう。

✔︎過労

✔︎運動不足

✔︎冷感

✔︎精神的緊張(ストレスなど)

✔︎睡眠不足

✔︎不良姿勢

この中で例をいくつか挙げていきます。

例えば、「不良姿勢」はデスクワークをする時などに認めることがあります。

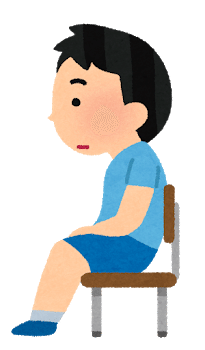

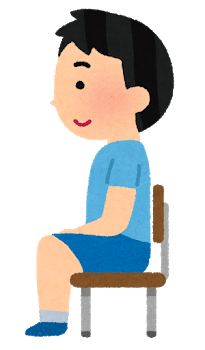

以下のイラストをご覧ください。

①

②

①と②の姿勢の違いが分かりますでしょうか?

②の写真では背筋が一直線になっていますが、①は背中が丸まり、頭が前にいっています。

頭の重さはボーリングの球と同じくらいと言われています。

②イラストの姿勢では、重い頭が前に落ちるのを、後ろの筋肉である「僧帽筋」や「肩甲挙筋」が支えています。

これらの筋肉に負担がくるのは想像ができますね。

なので、デスクワークなどで背中が丸まっている人は肩こりになりやすい訳です。

あとは、僧帽筋の構造にも着目してみます。

通常、筋肉には静脈にフタの働きをする「弁」が備わっており、血液の逆t流を阻止して、流れを促進します。

しかし、僧帽筋はこの「静脈弁」が少ないことが報告されています。

こういった特徴から、血液が滞りやすくなり、「こり」が生じやすくなることが考えられます。

なので、僧帽筋はいろいろな理由で「こり」やすい筋肉なのですね。

また、精神的なストレスでも肩周りの筋肉は「こり」やすい特徴があります。

中国の研究グループが2011年に発表した研究論文によると、デスクワーク中の精神的なストレスが「肩こり」に影響しうる可能性を示唆しています(参考文献★)。

この研究では、

精神的ストレスがかかった際に僧帽筋や首の筋肉に不必要な力が入りやすいこと

を確認しています。

心と体はつながっているのですね。

「肩こり」を予防、対処するにはこうしよう!

「肩こり」は僧帽筋などの筋肉が関係して生じることは前述しました。

予防や対処方法としてまず挙げられるのは、筋肉の血行を良くすることでしょう。

血行を良くする方法の一つとして、運動が挙げられます。

なんで運動?と思うかもしれません。

運動を行うときには、筋肉が働きます。

このときの筋肉はバネのようなものとイメージしてもらえると分かりやすいかもしれません。

バネのように縮んだり伸びたりする筋肉ですが、これを繰り返す中で筋肉の中にある血管が押しつぶされたり、緩んだりと動きが生じます。

このときに血管はポンプのような動きになり、血液を押し出す役割をします。こうすることで、血液の流れがスムーズになることは想像できるでしょう。

血液の流れがスムーズになると、血液からの栄養も届きやすくなりますし、老廃物を流して「こり」や「痛み」の原因となる物質を流してくれます。

なので、運動をすること ▶︎ 「肩こり」の改善につながりやすいのですね。

また、血液の流れをスムーズにする方法として体を温めること(温熱療法)も有用であると考えられます。

例えば、温泉ですね。

温泉などで体を温めると、血管が緩みます。

すると、血液が流れやすくなります。これにより、痛みや「こり」のもととなる物質がな流されます。

また、自律神経にも影響することが考えられます。

自律神経とは、血圧や呼吸など、体内の反応を調節している神経系です。

意識的な努力を必要とせず、自動的(自律的)に機能するのが特徴です。

この自律神経には

・交感神経

・副交感神経

の2種類があります。

温泉などの温熱療法では、特に副交感神経が優位にはたらく効果があります。

副交感神経が優位になると、血管が緩み、血流が増加します。

そして、この温熱療法と運動を組み合わせると、血管が緩んだ状態で筋肉によるポンプが生じるので、より血液の流れを促進することができ、結果的に「肩こり」の改善につながると思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここまでは、「肩こり」そのものに対する対処法を紹介しました。

しかし、前述したように「肩こり」は複数の原因が絡まって生じることが考えられます。

このことから、それらの要因を一つ一つ解決する必要があります。

ここでは主に3つのものを紹介したいと思います。

①デスクワークの時の背中の丸まりと頭が前方にいくことを改善する!

可能な範囲でデスクワーク中に頭を起こし、背すじ伸ばす時間を作りましょう!

この姿勢をとることで、肩・首まわりの筋肉の負担を減らすこともできます。

また、まっすぐ姿勢をとるための環境設定も行なってみましょう。

たとえば、わたしはパソコンを使用するときにはなるべくディスプレイが高い位置にくるように、ノートパソコンの底面にスタンドを設置しています。

↑

こんなものですね。

また、デスクワークとはいいますが、座ってすることにこだわる必要はなく、立って作業をすると背中が丸くなりにくいです。

立って作業をすることは、「肩こり」だけではなく、「腰痛」も予防する効果があることも報告されています。

実際の物品はこのようなものです。

↑

自身の高さにあうように調節して作業をするといいでしょう。

ご自宅の状況に合わせて、スタンディングデスクを使わなくてもできます。

わたしは使用していない本を重ねたりして、その上にノートパソコンを載せて作業したりもします。

ぜひ工夫をされてみてください!

②作業の合間や生活の中で肩まわりを動かす習慣をつける

運動不足が「肩こり」の原因になることは前述しました。

特にデスクワーク中は姿勢が変わらずに作業をすることが多いので、特定の筋肉や関節に負担がきやすくなります。

なので、作業の40分毎に5分間、肩を動かしたり、立って腕を大きめに振りながら歩いたりなどいいかもしれません。

また、肩まわりの筋肉のストレッチについては、同じ理学療法士でありながらYouTuberでもある『オガトレ』さんの動画はわかりやすくてオススメです✨

③ストレスを調整しよう!

ストレスは現代社会にとって不可避、、、。

でもなるべく上手く付き合っていける方がいいでしょう。

今回は今まで紹介してきた運動に絡めて、

「朝ウォーキング」

をおすすめします。

つまり、朝に歩くわけですね。

これは起きた直後に外に出て歩くことをオススメします。

太陽の日を浴びることで1日の体内リズムが整い、不眠の解消になります。

また、幸せホルモンとも呼ばれる「セロトニン」が分泌されて、気分が落ち着きやすいです。

そして、歩くことによる運動効果もあるので、一石二鳥どころか一石多鳥なのです。

精神科医の樺沢紫苑先生は15-30分の早歩きをオススメしているようです。

ぜひ実践されてみてくださいね。

以上、「肩こり」の原因とその対処法について紹介してきました。

「肩こり」が軽減して、日々の生活がよりよくなるように、参考になりましたら幸いです。

それでは、素敵な元気LIFEを!

いいなと思ったら応援しよう!