平野になるまでの長い道のり~邑知潟の歴史~:石川県中北部平坦地域【地元再発見の小旅行vol.11】

前回では能登半島の付け根にある邑知潟(おうちがた)平野は活断層の影響でつくられた地溝帯だったというお話をしました。

今回は邑知潟平野の歴史についてお話しします。

縄文時代にまで遡ると?

地球のこれまでの長い歴史の中で、海の水かさが高くなったり低くなったりを繰り返していたことが分かっています。(※いずれ詳細は別記事で)

最近では縄文時代、約5000年前には海は今よりも10mほど高かったようです。これを地質学では縄文海進(じょうもんかいしん)と呼んでいます。

海の水位が高く、海水が陸上まで進んで来るので海進。逆は海水が退いていくので海退(かいたい)と言います。

では海水が10mも高くなると、この辺り一帯はどうなるでしょう?

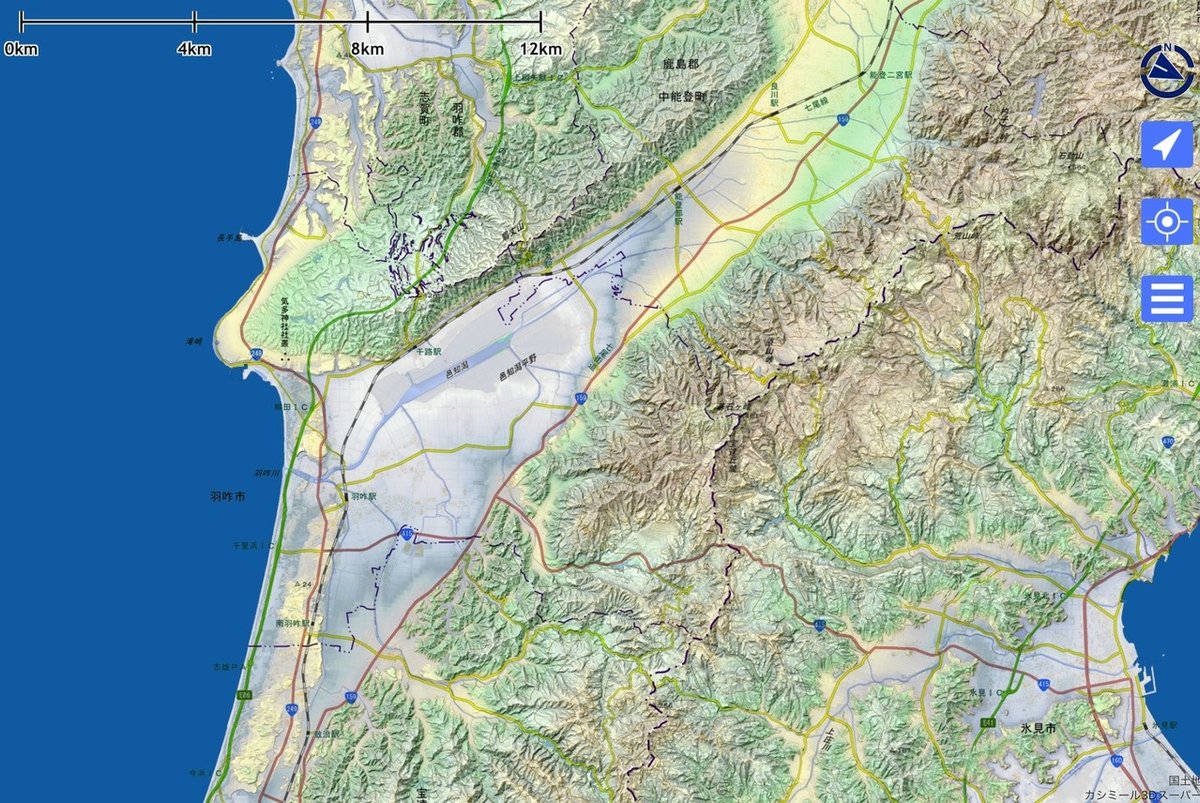

スーパー地形(カシミール3D)より抜粋

なおカシミール3Dは元データとして国土地理院の「電子国土」を使っているそうです(出典:国土地理院ウェブサイト)

※トップ画像や以下の地形・地図画像すべて引用もとは同じです。

現在はこんな感じ。平野部の中でも標高10m以下は薄い青灰色です。

つまり・・・

こうなってしまいます!(※スーパー地形の標高情報をもとに筆者作図)

羽咋市(はくいし)の平野部がほぼ浸水した状態・・・。

この方が実感が湧きやすいでしょうか?

縄文時代はここまで海が入り込んだ入江だったのですね。

海が退きつつ砂丘が堰き止め

前回では平野の西部に砂丘堆積物があるとお話ししましたね。

この砂丘は手取川(てどりがわ)等からの土砂が流されてたまったとのこと。ではその手取川はどこでしょう?

水色で描いた線がだいたいの手取川の流域です。綺麗で大きな扇状地(※別記事で取り上げます)のような地形が見えますし、かなり多くの土砂を出したのでしょう。

でも西に50km以上も離れた河川からの土砂が来るものなんですね。

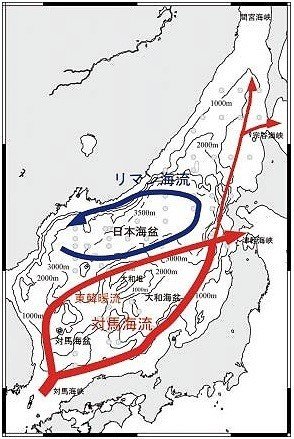

ってことは海流は西から東なの?と検索してみたら・・

日本海の表層海流:国立環境研究所ホームページより

なるほど!対馬海流(つしまかいりゅう)、確かに地理で習いましたね。

ちなみにリアルタイムで海流のアニメーションを見られるサイトを発見しました!興味がある方は飛んでみて下さい。

まさに手取川河口方面から邑知潟平野に向かって流れています!

https://www.umitenki.jp/tenki/1890/tide_current

海退の時期になり海水が徐々に退いていきながらも、この砂丘が入江の出口をふさぐことによって徐々に土砂がたまって平野になって行きます。

そして砂丘が完全に出口をふさぎ、潟・・つまり邑知潟が誕生します。

潟とは海水が陸地に取り残されて浅い湖沼になった場所のことです。

このことにより、弥生時代からこの地域で稲作が始まるそうです。

水土の礎というサイトに分かりやすい説明がありましたので紹介します。

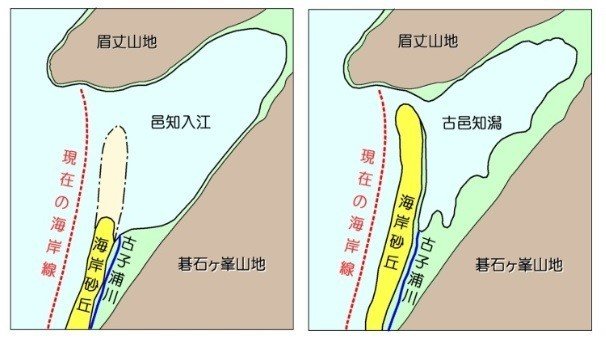

①左:縄文早期末頃 ②右:縄文中期末頃

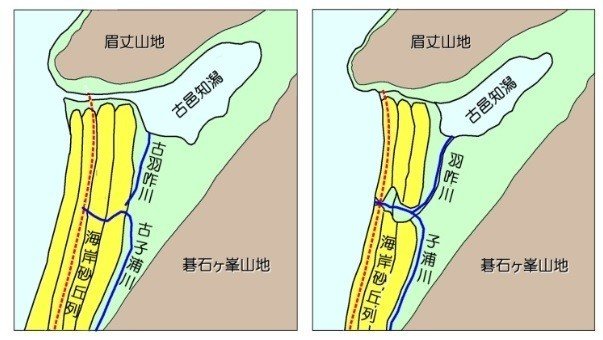

③左:縄文晩期~弥生時代 ④右:古墳時代の頃

水害に悩まされた歴史

このような歴史でできた平野と邑知潟ですから、たびたび水害にあいます。

何せ砂丘が出口をふさいでるのですから、水はけが悪い。

大雨時には上流から土砂が混じった増水した河川水(図中の子浦川からの水)が逆流して邑知潟に流れ込み、氾濫します。

また満潮になると海水が邑知潟へ逆流し、塩害で農作物が被害を受けます。

大型の台風と大潮が重なれば、もっと甚大な被害を受けたでしょう。

そこで江戸時代あたりから、埋め立てや人工的な水路改変など、治水工事が始まりだします。

昭和初期に近代的な治水工事が行われましたが、昭和19年に大洪水や台風で設備が被災してしまいます。

そして昭和23~43年の20年にもわたって国営邑知潟干拓建設事業が実施され、現在の姿になりました。(※詳しくはコチラ)

やはり自然の恵みと災害は背中合わせだと感じました。

この干拓事業は、現代であれば「自然破壊だ」と言う人もいるかも知れません。でも一方では、自然のままだと多くの人が命や財産を奪われる場所もあります。

防災と自然保護。両者のバランスをどうするか?

このnoteを通じて多くの方々と一緒に考えていければ幸いです。

以上、お読みいただきありがとうございました。

邑知潟平野がつくられる要因となった砂丘のルーツに関する記事はコチラ👇