フォリア工房のムラ染系の仕事について・5

今回は、生地に染料や糊やロウを蒔いて、蒔絵などで言う「砂子」のような効果を出す仕事を紹介させていただきます。

いろいろな手法がありますが、当工房の「蒔きもの」の仕事は

・染料や顔料を生地に蒔く

・糊やロウを生地に蒔く

事で、制作します。

*飛沫染(しぶき染)*

ここでは「染料、あるいは顔料で行う場合」を説明いたします。

染料や顔料の場合は、下画像のような「扇筆」を使います。特に、毛がピンピンして弾力のあるものが良いです。そこに染料や顔料を含ませ、棒に打ち付ける事で飛沫を作ります。

染料や顔料へ混ぜる糊料の濃度、筆への含ませ具合、叩き具合、生地から筆までの距離など、いろいろ調整する事でニュアンスを変える事が出来ます。

下画像は、染料にダックを入れたもので飛沫を作り、それから地色を染めた着物です。この反物では、所々に大きな水滴を作り、単調にならないようにしました。グレーの染料部分のキワが焼き物の天目的な感じになって面白い効果が出ています。

(ダック=染料に混ぜ、生地に染めた後に生地を蒸すと、染まった部分に撥水性を持たせる事が出来る薬品)

下画像は、夏物の着物生地に、横段に顔料で飛沫染加工をしたものです。

こちらの横段は、鯨尺二寸幅の型紙をつくり、それを生地の上に置き、その上から飛沫染加工をしました。カッティングシートなどで行うと、飛沫染部分と無地場のキワが、ナイフで切ったように鋭くなり固い印象になりますが、型紙を置いて染め分ける方法だと、生地と型紙の隙間にも飛沫が入り込むので柔らかい感じに仕上がります。

また、一段一段手で行うので所々濃淡が出ますが、あえて修正しすぎないようにします。それが、本仕立てで良い意味でのブレになり、味わい深いものになります。(写真・きもの睦月さん)

型紙を使い、いろいろな色を染め重ねる加工も可能です

下画像は、飛沫染ではありませんが、類似の技法の「ピンと張った紐に染料や顔料を染み込ませて、生地に打ち付ける技法」で染めたものです。

こちらも、紐を生地に打ち付けた際に出来る飛沫が面白い効果になります。紐に染料を染み込ませる具合や、紐の打ち付け具合でいろいろなニュアンスを出せます。

*蒔糊・蒔ロウ*

当工房での「蒔糊」は溶剤で溶く糊を、スプレーガンで蒔くものです。「真糊」(餅米で作った糊)を固めて砕き、蒔いたものではありません。

「蒔ロウ」は、溶けたロウを筆に含ませ、上記の「飛沫染め」と同じく、棒に打ち付け生地に蒔くか、ヒーターの付いたスプレーガンを使って蒔きロウします。

どちらも、仕上げでは溶剤洗いが必要になります。

当工房は、基本的に真糊(餅米で作られた糊)は使わず、ロウや溶剤で溶く糊を使いますので、仕上げに溶剤洗いに出せる方が都合が良いのです。

真糊を使った蒔糊と、溶剤の糊をつかった蒔糊では仕上がりのニュアンスが違います。もちろん、どちらが上、という事はありません。

「真糊を砕いて作った糊を使った蒔糊」は、固まった糊を砕いて使うため、蒔糊の粒は角ばっています。

溶剤で溶く糊や、ロウは柔らかいので、粒は丸や楕円になります。

どちらにしても、ロウや糊のついた部分は、地色が染まらないので、蒔かれた糊やロウの部分は、地色よりも薄くなります。

当工房では、蒔糊、蒔ロウの設備が無いため、このような「蒔きもの」の糊置き、ロウ置きの加工は外注します。色は当工房で染めます。

今回は「溶剤で溶く糊を使った蒔糊」を説明いたします。

下画像は、夏物の着物生地を茶色に染め、その上に蒔糊加工をし、さらに墨色を上から染めたものです。男性からのご注文でしたので、色は渋めにしてあります。

この着物は「夏の星空」イメージしました。空気のキレイな山に登って出会う、大量のビーズを撒いたかのような夜空。

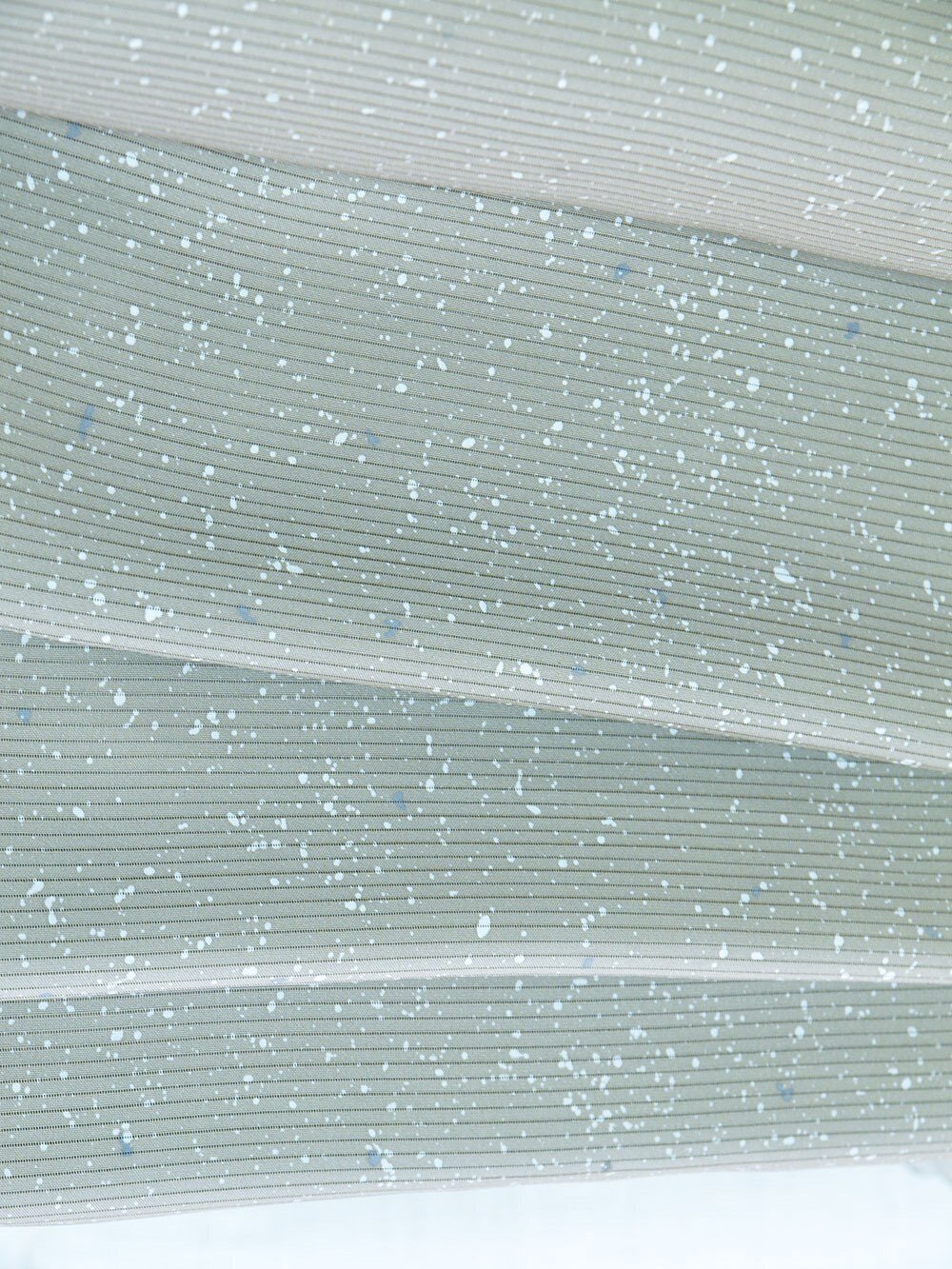

下画像も夏物の着物生地に加工した蒔糊の仕事です。こちらも男性用でしたので、色を少し渋めに振ってあります。

テーマは「雪」です。夏物ですから、雪の感じで気持ちだけでも涼やかに、というわけです。

上の「星空」は、大量をビーズを撒いたような星空を表したかったので蒔糊の密度を高く加工してありますが、こちらの「雪」は、まばらに糊を蒔いています。灰色の空から、はらはら降る雪を表したかったからです。さらに、ゴム糊でつくったグレーの「色糊」を(糊を洗い落とすと、グレーが染まる糊)所々置き、グレーの粒を作る事で単調にならないようにしました。

「蒔糊」というと「生地面に対する特殊効果」以上の事が出来ないように思われがちですが、制作のテーマをしっかり持ち、それを技法に落とし込めば、具体的なテーマの表現も可能になります。

それは、生地の性質と、技法の性質、具体的に表現したいテーマを良く観察し、そこを貫く一本の芯のようなものを発見する事で可能になります。

それがフォリア工房の染色品制作の根本にあるものです。

* * * * * * * *

以下は関連記事ですー😊