【開催報告】アクティブ・ラーニング最先端の学校ドイツ・ESBZ視察報告会@オンライン

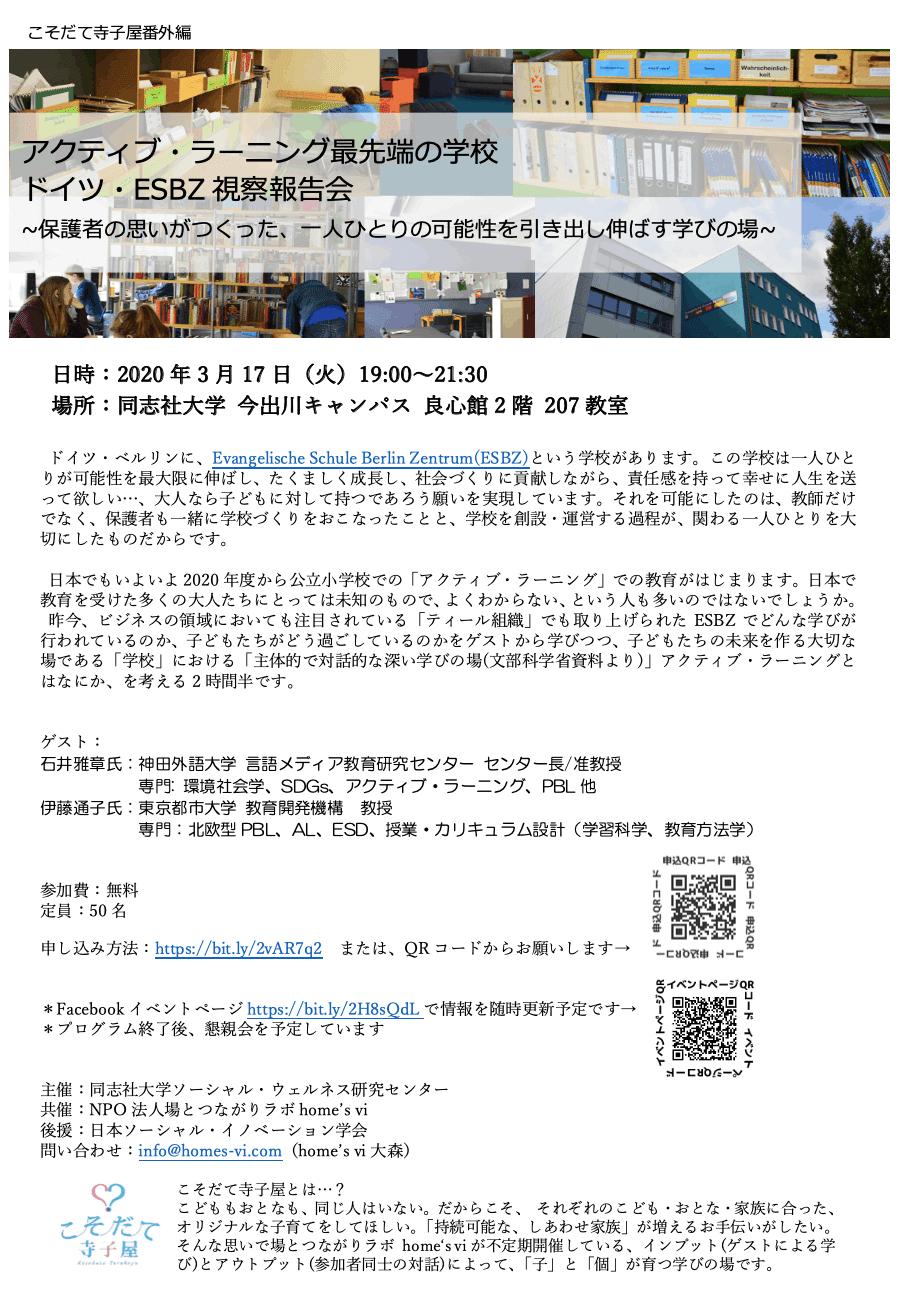

※本記事は、2020年3月17日に開催された『アクティブ・ラーニング最先端の学校ドイツ・ESBZ視察報告会@オンライン』開催報告のアーカイブ記事です。

ティール組織事例「ESBZ」視察報告会の背景

2018年、フレデリック・ラルー(Frederic Laroux)の「ティール組織(Reinventing Organizations)」出版以来、企業経営の文脈で語られることの多かった次世代型の組織経営のあり方ですが、教育という分野において「ティール組織」という考え方と実践はどのように実現されうるのでしょうか?

今回、私はご縁をいただき「ティール組織」本文に事例として取り上げられた、ドイツ・ベルリンの中高一貫高であるESBZ(Evangelische Schule Berlin Zentrum )の視察報告会のコーディネートを行わせていただきました。

2019年11月、 home's vi代表の嘉村賢州と共にドイツの視察に赴いた神田外語大学 石井雅章先生、東京都市大学の伊藤通子先生をゲストにお招きし、子どもたち・保護者・教職員・地域が共に作り上げ、自律的に運営されている学び場の現状と、これからの日本の学び・教育について探求していく会です。

事務局メンバーとして、 筒井洋一さんにオンライン配信の技術協力、同志社大学の佐野淳也先生(当時)に教育機関への情報提供といった形でご協力いただく形で実現することができました。

ティール組織(Reinventing Organizations)とは?

『ティール組織』は原題を『Reinventing Organizatins(組織の再発明)』と言い、2014年にフレデリック・ラルー氏(Frederic Laloux)によって紹介された組織運営、経営に関する新たなコンセプトです。

書籍内においては、人類がこれまで辿ってきた進化の道筋とその過程で生まれてきた組織形態の説明と、現在、世界で現れつつある新しい組織形態『ティール組織』のエッセンスが3つのブレイクスルーとして紹介されています。

フレデリック・ラルー氏は世界中のユニークな企業の取り組みに関する調査を行うことよって、それらの組織に共通する先進的な企業のあり方・特徴を発見しました。それが、以下の3つです。

全体性(Wholeness)

自主経営(Self-management)

存在目的(Evolutionary Purpose)

この3つをラルー氏は、現在、世界に現れつつある新たな組織運営のあり方に至るブレイクスルーであり、『ティール組織』と見ることができる組織の特徴として紹介しました。

国内におけるティール組織に関する調査・探求は、2016年に開催された『NEXT-STAGE WORLD: AN INTERNATIONAL GATHERING OF ORGANIZATION RE-INVENTORS』に遡ります。

ギリシャのロードス島で開催されたこの国際カンファレンスに日本人としていち早く参加していた嘉村賢州さん、吉原史郎さんの両名は、東京、京都で報告会を開催し、組織運営に関する新たな世界観である『Teal組織』について紹介しました。

その後、2018年に出版されたフレデリック・ラルー『ティール組織』は10万部を超えるベストセラーとなり、日本の人事部「HRアワード2018」では経営者賞を受賞しました。

2019年にはフレデリック・ラルー氏の来日イベントも開催され、『ティール組織』の国内への浸透はその後、ビジネス・経営における『パーパス』『パーパス経営』などのムーブメントの隆盛にも繋がりました。

フレデリック・ラルー氏は、書籍以外ではYouTubeの動画シリーズを公開しており、書籍で伝わりづらかった記述や現場での実践について紹介しています。

また、2023年12月にはフレデリック・ラルー氏の賛同と国内の有志によってティール組織および進化型組織の情報ポータルサイト『ティール組織ラボ』がオープンしており、上記のビデオシリーズの情報をはじめ海外の最新の知見も毎月更新されています。

ティール組織事例の学校・ESBZとは?

ESBZ(Evangelische Schule Berlin Zentrum)は 2007年、マーグレット・ラスフェルト氏(Margret Rasfeld)が初代校長となって創設されたドイツ・ベルリンのプロテスタント系の私立中高一貫校です。

※中高一貫校として7〜13年生が通うESBZの初等部にあたる、ESBM(Evangelische Schule Berlin Mitte)も存在します。

出典:Wikipedia

フレデリック・ラルーによる「ティール組織」執筆当時で生徒数は500名を数え、この子どもたちの学習を支える教師、保護者、ボランティアの皆さんによって運営されています。

先生が教壇から一方的に教える一斉授業は廃止され、国語や算数、理科などの各基礎教科は小さなテーマごとに区分けされ、理論、演習、テストをひとつの単位として、段階的な学習ができる。

生徒たちはそれぞれのペースで学習を進め、つまづいた教科については理解できるまで丁寧に学習し、興味を持った生徒はより発展的な内容のプログラムに取り組むこともできる。

生徒は一人で学習を進めてもよいし、本人が望めば少人数でまとまって学んでもよく、質問があるときには、まず生徒間で尋ね合い、解決できなければ先生に質問する(先生の時間はそのような個別指導のために空けてある)。

上記のような学習支援のあり方の他、「責任(Verantwortung/Responsibility)」と呼ばれる7年生と8年生が参加する校外活動カリキュラムや、「挑戦(Herausforderung/Challenge)」と呼ばれる8年生から10年生までの生徒が取り組む3週間の自主企画・校外学習プログラムなどが「ティール組織」の中で紹介されています。

また、フレデリック・ラルー氏は毎週金曜日の午後、生徒、先生、職員の全員が大講堂に集まって行われる「賞賛ミーティング(Praise Meeting/Lobpreis-Treffen)」という行事に注目しています。

「私たちはお互いをほめたたえ、感謝するために集まっている」というルールの設定と、ステージには一本のマイクが置かれたシンプルな構成。

誰が話してもよく、「まず私が!」と感じた生徒と先生が立ち上がり、ステージに上り、マイクを取り、その週にほかの生徒や先生が言ったりしたりしたことをほめたたえ、あるいは感謝の言葉を述べる。そうして席に着くと、次の人がステージに立つ。というものです。

「賞賛ミーティング(Praise Meeting/Lobpreis-Treffen)」は、物語ることを核にした信頼とコミュニティをつくる行事として、全体性(Wholeness)を取り戻すための慣行として取り上げられています。

「ティール組織」出版もまたきっかけとなり、ESBZの革新的なカリキュラムと組織モデルは現在、国際的な注目を集めています。

ESBZ視察報告会:当日の流れ

当日はモデレーターを熊倉聖子(特定非営利活動法人場とつながりラボhome's vi)に担当してもらい、以下のような構成で2時間半の時間を参加者の皆さんとご一緒しました。

アイスブレイク(ブレイクアウトルームにて)

視察報告:伊藤通子先生(東京都市大学)

視察報告:石井雅章先生(神田外語大学)

質疑応答

「ティール組織」解説:大森雄貴(特定非営利活動法人場とつながりラボhome's vi)

グループ対話(ブレイクアウトルームにて)

視察報告を受けての新たな気づき・学び

保護者が学校運営に主体的に参加する組織構造

伊藤先生、石井先生お二人に共通してお話しされていたのは、「保護者」の存在の大きさです。

ESBZは、東西冷戦終結後、新しい国の風土が立ち上がる中、「自分の子どもに通わせたい学校がない」という思いを持った保護者たちによって創設に至りました。

まず、保護者の集まりを法人化し、保護者団体WESB(Weiterführende Evangelische Schule Berlin)を設立します。

このWESBを学校法人EKBO( der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz:ESBZの運営主体)の設置主体とします。

そして、経営母体としてプロテスタント教会に協力を仰ぐことで学校設立の認証を得ることに成功。

保護者団体WESB(Weiterführende Evangelische Schule Berlin)は、学校運営にも積極的に関わり、自分たちで学校の先生を呼び集めてくることで2002年にESBZ(初等部)が承認、2007年にESBZ(中・高等部)はスタートしました。

初代校長となったマーグレット・ラスフェルト氏(Margret Rasfeld)もまた、保護者の皆さんによって招かれ、就任されたとのことです。

現在は、保護者団体WESB(Weiterführende Evangelische Schule Berlin)(法人)、保護者会(子どもを通わせている親の集まり)、教員、生徒の多様な関係者が集まり、学校会議(SK:Schulkonferenz/school conference)を構成。

学校運営、4人の教育者、4人の親、4人の生徒、1人の外部有識者が民主的に選出され、運営されているとのことです。

ESDおよびSDGsに取り組み、体現をめざす教育の理念

特に伊藤先生が強調されていたのは、ESD(持続可能な開発のための教育)および、SDGs(持続可能な開発目標)に教育機関として積極的に取り組み、生徒たちもまたそれらを体現できるようにカリキュラムが組まれている点でした。

教育的コンセプト

2030アジェンダを通じたサステナビリティ

私たちのビジョンは、生き甲斐のある未来に貢献するために、生徒たちが責任感のある、持続可能な世界市民となるよう力を与えることです。私たちは住みよい未来を目指し、そのために歴史上最大の人権条約である2030アジェンダに取り組んでいます。2015年、国際社会はアジェンダを採択しました。2030アジェンダの中核となる「持続可能な開発目標(SDGs)」は、世界の喫緊の課題を共同で解決するために、2030年までにすべての国連加盟国がグローバルに達成すべき目標であり、169のサブゴールから構成されています。これには、経済的、生態的、社会的発展の側面が含まれます。この大きな目標に、学校のスローガンである「勇気ある、プロテスタント的、開放的」な姿勢で取り組んでいます。

Pädagogisches Konzept

Zukunftsfähigkeit durch die Agenda 2030

Unsere Vision ist es, die Schülerinnen zu mündigen, zukunftsfähigen und verantwortlichen Welt-Bürgerinnen zu befähigen, um an einer lebenswerten Zukunft mitzugestalten. Wir setzen und für eine lebenswerte Zukunft ein und damit für die Agenda 2030, dem größten Menschheitsvertrag unserer Geschichte. Im Jahr 2015 hat die Weltgemeinschaft die Agenda verabschiedet. Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung mit ihren 169 Unterzielen sind das Kernstück der Agenda 2030. Die Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals bzw. SDGs) sollen bis 2030 global und von allen UNO-Mitgliedstaaten erreicht werden, um die drängenden Herausforderungen der Welt gemeinsam zu lösen. Dies umfasst ökonomische, ökologische und soziale Entwicklungsaspekte. Diese großen Ziele gehen wir „mutig-protestantisch-weltoffen“ an, gemäß dem Slogan unserer Schule.

https://www.ev-schule-zentrum.de/paedagogik

「ティール組織」の書籍の中でも触れられていた「責任(Verantwortung/Responsibility)」と呼ばれる、7年生と8年生が参加する校外活動カリキュラムや、「挑戦(Herausforderung/Challenge)」と呼ばれる、8年生から10年生までの生徒が取り組む3週間の自主企画・校外学習プログラムもまた、社会の一員として幸せに生き抜くための能力を培うこと、成熟した民主主義を実現するための人格を養うことを目的としたプログラムである、とのことです。

また、子どもたちだけではなく保護者の皆さんもまた、先述のように学校運営に積極的に関わるほか、自らの能力を提供できる範囲での奉仕活動や学校法人への寄付などを通じて、自らの理想の学校および子どもたちが羽ばたいていく社会を体現するために活動されているそうです。

子どもたちが主体的に学習できる工夫

大きく特徴として挙げられていたのは、ログブック(Log Buch/Log Book)とプロジェクト中心のカリキュラムです。

子どもたちは一人ひとりが自分用のログブックを持ち、各授業の終了時に教師と今日学んだことについての確認・振り返りを行い、ログブックに記述していきます。

子どもたちは自分の興味関心・レベルに応じて、教科書を選び、自分が学習を進めやすいスペースへ行って学習を始めます。

また、ESBMからESBZへと進級していくに従い、カリキュラムの中にプロジェクトの時間が増えていき、何をテーマにどのような教科の知恵を活かしてプロジェクトに臨むか等、子どもたちの選択の自由度も高まっていきます。

また、既存のカリキュラムの時間割の一部がプロジェクトに置き換えられるというより、時期ごとシーズンごとなどの期間ごとに大きく時間割の中に設けられる、それと並行しつつ基礎的な学習も含まれているといった構成であるとお話しされていたことも印象的でした。

視察報告会を終えて

企画の立ち上がった当初は京都・同志社大学を会場に開催する予定でしたが、折しも新型コロナウイルスの流行によって会場開催が難しくなり、オンラインでの開催となりました。

2020年2月以降、新型コロナウイルスが世間を騒がせ始め、マスクやトイレットペーパーは店頭から姿を消していき、毎日のようにニュースでは国内外の感染者数が増えたという報道を繰り返すようになっていた頃です。

教育をテーマに掲げた報告会を実施するタイミングで、全国の学校は一斉休校を行っている最中であり、オンライン対応も急速に迫られている状況下です。教育関係者、保護者、子どもたちという関係者すべてが「これから、世の中はどうなっていくのだろう?」という雰囲気に包まれていました。

そのような中、オンライン開催に舵を切ったことで、申込ベースで170名、参加者の方は130名を超える等、当初想定していたリアル会場参加予定者50名を遥かに超える皆さん、そして、全国また海外はオーストラリアやアルバニアといった様々な国の皆さんと、時間を共有することができました。

2022年、この開催報告を再構成している現在においてもコロナ禍の影響は大きく、先行き不透明な状況が続いています。

一方で、「ティール組織」という新しい組織モデルは、ビジネス・企業文脈で捉えられることがまだまだ多く、教育領域で語られることはまだまだ少ないように思います。

「ティール組織」解説者として、ドイツに視察に赴いた嘉村をはじめ、神田外語大学 石井雅章先生、東京都市大学の伊藤通子先生とのご縁を次へつなげ、今後も、10年、20年と長い時間をかけて向き合うことになる教育という領域でも次世代型のモデルと実践が広がっていくお手伝いができれば幸いです。

さらなる探求のための参考リンク

A TEAL SCHOOL – FROM THE BOOK REINVENTING ORGANIZATIONS

東京都市大学共通教育部 研究ノート(2020年)

自立した人間として人生を生きるための学校教育 ―ドイツESBZでの教育の視察報告―

https://www.tcu.ac.jp/tcucms/wp-content/uploads/2020/06/TCU_kiyo_2020_08_nakamura.pdf

2020年共生科学 (Journal of Kyosei Studies) 第11巻

SDGs 時代の学び方 ~北欧の「PBLとグリーンイノベーション」を手掛かりに~ The Learning in this Era of SDGs ~A Clue from Danish PBL and Green Innovation~

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kyosei/11/11/11_42/_pdf

PBL 学びの可能性をひらく授業づくり: 日常生活の問題から確かな学力を育成する

レポート:ティール組織や進化型組織の情報ポータルサイト誕生!~組織の再発明をしよう【『ティール組織ラボ』公開記念トーク】

いいなと思ったら応援しよう!