ボードフェロープログラムとは?社会起業家とビジネスリーダーが協働しながら組織のガバナンスを学ぶ意義

今回は、私がサポートファシリテーターとして参画している一般社団法人World in You主催のボードフェロープログラムについて紹介します。

ボードフェロープログラムとは?

ボードフェロープログラム(The Board Fellow Program)とは、ビジネスリーダーと非営利組織の経営陣が、社会課題解決事業の経営について本質的な議論・協働を通じて、社会にインパクトをもたらすリーダーシップを磨く、6か月間の実践・体験型プログラムです。

ボードフェロープログラムにおけるボードとは、理事会、取締役会といった組織における意思決定機関を指します。

今回、第三期を迎えるボードフェロープログラムにはこれまで、企業の経営者、大手企業サステナビリティ/CSR部長、次期役員候補、新規事業企画者、弁護士、会計士、議員、大学教授、非営利団体の代表、大学院生といった多様なセクターの人々が参加し、越境しながら協働・創発を生み出していく関係性が育まれてきました。

※下記資料は、第一期ボードフェロープログラムの開催レポートです。

※第一期〜第二期の開催レポートは、こちらをご覧ください。

主催団体:World in You

2011年、東日本大震災を機にWorld in Asiaとして設立され、2014年にWorld in Tohoku(WIT)へ、そして2022年に現在の名称へと改称しながら活動を続けてきたWorld in You。

当団体は、被災地で復興や新しい社会づくりに取り組む社会起業家が、中長期で持続可能なインパクトのある活動をしていくことに貢献できるよう、経営支援や、日米のビジネスリーダーおよび多様なバックグラウンドの人々と共創していけるネットワークの構築、人材育成や組織基盤の構築に取り組んできました。

2013年7月に前代表理事・加藤徹生さんから代表を引き継いだ山本未生さんは、『世界の誰でも どこからでも より良い社会づくりに力を発揮しあえる世界』をビジョンとして掲げ、World in Youでの活動に取り組んでいます。

World in…に込められたメッセージ

World in Youという少し耳慣れない団体名ですが、その背景を知っていくと今回のボードフェロープログラムとも密接に関わっていることがわかってきます。

以下、2017年に投稿された代表・山本さんのブログ記事より抜粋しています。

World in Asia、2011年に設立されたWorld in Youの前身が立ち上がった背景には、以下のようなメッセージが込められていました。

WiAの名が産声を上げたのは、共同創設者のうちの3名である井上英之さん(いのいの)、加藤徹生さん(かとてつさん)、土田智憲さん(つっちー)が、「軽井沢の、明るい陽射しのさすコテージ」(by井上さん)でお話していたときのことでした。

その時を振り返った井上さんの言葉から。

(2012年のWiAフォーラムに寄せてくれたメッセージから抜粋しています。)

『世界は、すべての人のなかに、すでにある。

世界は、どこか遠くではない、東京のこのまちにも、あなたの故郷にも、

アジアにも、だれかの国にも、その場所に、その地域に、その人の足下にちゃんとある。

そこをしっかりと見つめたとき、よりオーセンティック(=嘘のない、地に足のついた、本物の)なあり方につながったとき、そのことそのものが、他の人たちや地域への想像をかきたて、より本質的につながっていくんじゃないか。

そんな思いをこめて、まずは、ぼくらは、World In Asiaを叫んでみよう。

同じように、World In 世田谷でも文京でも、大阪でもバンコクでも、World In 井上でもいい。

自分の足下に、世界が、大切なものがそこにあり、ぼくらはつながっているんだと、叫びたい。そんな思いで、この物語は始まりました。』

『WIAは、たくさんの物語が、それぞれの北極星を目指しながら、そこにあるWorldを大切にし、そしてつながり、進化しつづける、ソーシャルイノベーションのプラットフォームになれば、と願います。』

続けて、山本さんは『World in …には、3つの方向にWorld(世界)が広がっています。』とご自身の言葉でWorld in … の表す世界について紹介されています。

すなわち、

私たち一人ひとりの内面、源に秘められた深淵な世界

私たち一人ひとりの外側に広がる、多様なバックグラウンドをもとに形成された違う文化圏・価値観の世界

そして、

それら2つの世界を深めようとしている人同士が出会うことで初めて現れる、より良い未来への可能性が出現する世界

以上3つの世界です。

3つ目の世界については、厳密には以下のような表現もなされています。

3. 自他の多様で深い世界が出会うことで、(システムの全体性が広がり、)よりよい未来への可能性が生まれる。

MITでとった授業の中で一番好きだったOtto Scharmerが、U理論でいうPresensingがこれ。

以上のような、

未来をつくる力は私たち一人ひとりの中に既にあり、うち・そとの世界に出会いつづけていくことで、その扉が開いていく

そのようなメッセージが、設立時から現在の団体名World in Youに至るまで大切にされ続け、そのメッセージはボードフェロープログラムの中にも生きています。

代表・山本未生さんの背景

以上、なぜWorld in Youがボードフェロープログラムを実践しようとしているのか?について見てきましたが、ここからはそのWorld in Youの源(ソース)である、山本未生さんの背景にも迫っていきたいと思います。

幼少期の体験

山本さんの活動の背景についてはいくつかのメディアでも紹介されていますが、その中でも特に印象的な出来事として取り上げられているのが、小学校1年の時に、台湾からやってきた転校生の存在です。

日本語が流暢ではなかった彼女はいつも教室で寂しそうにしており、ある日学校帰りの帰り道で「遊ぼう」と声をかけられたとのこと。

『声をかけるのに結構な勇気が要った』のと同時に、日本人の友人たちと集まる際には橋渡しの自信のなさからか、台湾からの友人を誘えなかったと言います。

この当時の日々は、山本さんにとって「多様性を越えて出会いたい」、「世界で多くの人に出会いたい」というベースが形作られた原体験のような出来事だとのことです。

マレーシアの孤児院でのインターン

山本さんが社会貢献活動に関わるきっかけとなったのは、大学時代のマレーシアの孤児院でのインターン。孤児院は意義ある活動をしているのですが、資金や人材、ネットワークが不足していて、職員が疲弊し、そのしわ寄せが子どもたちにいっているという状況でした。

その体験を経て「非営利と営利の橋渡しをしたい」という、その後のキャリアのテーマに出会われたとのことです。

MITへの留学

30代を迎えてからマサチューセッツ工科大学スローン経営大学院に留学された山本さんは、「U理論(Theory U)」という経営理論で知られるオットー・シャーマー(Otto Scharmer)に出会いました。

ビジネス、経営の領域では、日々刻々と状況が変わり続ける中で過去のベスト・プラクティスに学ぶのではなく、絶えず「学習する組織」を作っていくことの重要性や「出現する未来」から学ぶ必要性に注目が集まっています。

MITスローン経営大学院の上級講師であり、Presencing Instituteの共同創設者であるオットー・シャーマーはそのような状況下で、卓越したビジネスリーダー、独創的なアーティスト、プロスポーツ選手などの優れたパフォーマンスを発揮する人々の内面に何が起こっているのか?についてのインタビュー調査を行い、内面の変容からイノベーション創出、社会課題の解決を導いていく『U理論』として体系化しました。

オットー・シャーマーからの学びは、先述のWorld in Youという団体名・メッセージに取り入れられている他、実現していきたいビジョン、World in Tohoku時代に行われた投資先とパートナーが一同に会して実施されたラーニング・ジャーニーのプログラムデザイン等にも生かされています。

なぜ、ボードに着目するのか?

ここからは、なぜWorld in Youは活動の中でボードに着目するようになったのか?どのような取り組みの中でボードフェロープログラムが生まれてきたのか?についてもまとめていこうと思います。

ボード&ガバナンスの重要性

山本さん本人がボードフェロープログラムに関してまとめられているnoteによると、『構想的なものを描き始めたのは、2014年』あたりとのこと。

熱い想いを持ち活動に取り組む社会起業家に多く出会ってきたのですが、代表一人やコア数名の限られた人で物事を決めて実行していく団体が特に設立初期は大半で、バーンアウトしたり色々な問題が生じるのもみてきました。

団体の経営者が団体にとってより良い意思決定をしていくためにも、団体や代表のことをよく理解した上で、多様な視点を団体のミッションのために掛け合わせられる、そんな「意思決定のパートナー」がもっといたらいいのに、と思ったんです。

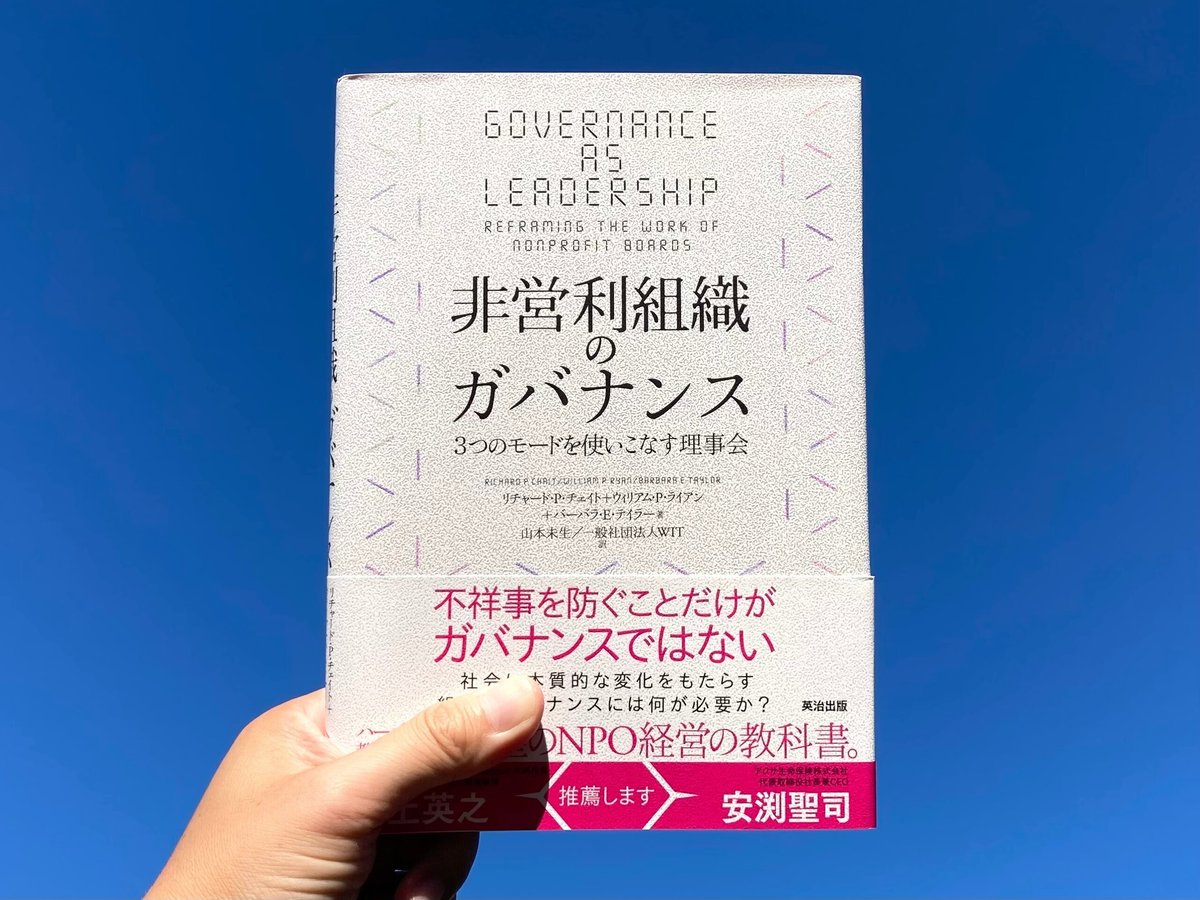

そんな折に、2011年に団体創立メンバーの仲間である井上英之さんに紹介されたのが、『Governance as Leadership』だったそうです。

本書にはボードが果たす多様な役割……それは、ボードメンバーは組織が成長していく上で必要になる有形・無形のリソースを提供する、組織の成長段階に応じて注力すべきモードが変わる、マルチステークホルダーとして組織の意思決定に関わり、組織の持続性や価値の創造に貢献するといった多様な役割が紹介されていました。

「これだ」と感じたという山本さんは、2015年にはWorld in Tohokuとしてボード&ガバナンスについて考える勉強会を開催し、ゲストにクリスティーナ・アメージャン氏(Christina L. Ahmadjian)を招聘。

複数の日本企業の取締役を務めながらコーポレート・ガバナンス、リーダーシップについて研究されてきた同氏をふくめ、非営利組織や中間支援組織、非営利組織のガバナンスに関わる方々と対話を重ねながら、、ボード&ガバナンスの重要性についての発信も行ってきました。

これまでのボードフェロープログラム

2014年に構想が描かれ始めて以降、ボード&ガバナンスに関する探求を深めつつ、2020年1月にWIT(当時)は『Governance as Leadership』を邦訳した『非営利組織のガバナンス』を英治出版より出版します。

本書をボードフェロープログラムのベースに据えつつ、2021年7月より第1期が開催されました。

第1期のテーマは、

INCLUSION & EMPOWERMENT

こどもを産んだ後も女性が本来の力を発揮し続けられる社会の実現

参加団体は、NPO法人きずなメール・プロジェクト、認定NPO法人ノーベル、NPO法人マドレボニータの3団体でした。

第1期に続いて、第2期は2022年9月より開催されました。

第2期のテーマは、

多様な生き方やライフステージに合わせて、一人ひとりが社会で活躍し続けられる女性の働き方

参加団体は、NPO法人 Arrow Arrow、非営利型株式会社 Polaris、NPO法人ママワーク研究所・Work Step株式会社(グループ会社として参加)でした。※第一期〜第二期の開催レポートは、こちらをご覧ください。

そして現在、2023年8月より第3期がスタートしており、私は参加する3団体およびボードフェローの皆さんに伴走するファシリテーターとして参画しています。

第三期のテーマは、

多様なバックグラウンドや状況の若者が選択肢を広げ、本来䛾力を発揮できる社会づくり

参加団体は、NPO法人 サンカクシャ、NPO法人Waffle、NPO法人WELgeeの3団体です。

これまでの文脈を包含しつつ、ボードフェロープログラムに込められた意図・意義については、山本さんによる以下のnote記事でも紹介されているので、ぜひこちらもご覧ください。

私とWorld in You

これまでの歩み

私自身のお話を少ししてみると、元々私は三重県伊賀市の建築一家にに生まれ育ちました。当時は曽祖父・曽祖母、祖父母、両親、私が同居する4世代家族であり、祖父は大工、父が建築士の兼業農家の長男という生まれです。

大学を機に大阪、京都へと出て、数年前までは京都を拠点とするNPO法人場とつながりラボhome's viに所属しながら、企業・団体を対象に組織変革のためのファシリテーションやワークショップの実施を生業としていました。

そこで、『ティール組織(Reinventing Organizations)』と呼ばれる新たな組織・経営コンセプトについての探求を進めつつ、『人や組織が持っているポテンシャルが最大限、発揮されていくための組織づくり、仕組みづくり』に取り組んできていました。

父の病気をきっかけに地元へ戻り、京都での仕事も中断し、実家を継いで、営んでいた米農家として過ごす中で、それ以前は見えていなかったさまざまなものが見えてきました。

人や家族、組織のトランジション(人生の転機、変容)とはどういったものか、自然という不確実な存在と向き合う難しさ、世代を超えて受け継がれてきた土地や文化の重さと尊さなどです。

現在は、それ以前から大切にしていた

『人や組織が持っているポテンシャルが最大限、発揮されていくための組織づくり、仕組みづくり』

に加え、

『数世代先まで大切に広げ、届けていきたいアイデアや事業・取り組みを、社会や自然と共生しながら伴走していく』

というテーマを中心に据え、米農家と組織支援を兼業しつつ、大阪と三重で二拠点生活を営んでいます。

組織構造に着目し始めた契機

『ティール組織(Reinventing Organizations)』という経営・組織コンセプトには、現在の組織構造は、人が本当にポテンシャルを発揮できるものとなっているのか?という問いが起点となっています。

元マッキンゼーのコンサルタントであり、ティール組織著者のフレデリック・ラルー氏は、世間一般には成功者である経営者ですら、精神的に充足しているとは言えず、傷や痛みを抱えていて、とても幸せそうには見えない様子を見てきました。

また、ティール組織解説者であり、場とつながりラボhome's viの嘉村賢州も、数々の組織変革のためのワークショップやプロジェクトにファシリテーターとして参画し、伴走してきたものの、

折角、いい対話が生まれても次に繋がらない…

働いている人の、本当に多様な個性を生かせていない…

という壁にぶち当たるようになりました。そして、

それは、ヒエラルキーという組織構造が阻んでいるのではないか?

人類は組織の作り方を間違えたんじゃないか?

という問いに突き当たりました。その最中で出会ったコンセプトが「組織の問い直し」、そしてフレデリック・ラルー氏の「Reinventing Organizations(邦訳:ティール組織)」でした。

私自身、home's viとしての活動の中で組織構造・ガバナンスのあり方の壁を感じており、ティール組織で紹介された事例の中でも最もラディカルに組織構造を作り替え、その実践の中で内面の変容をもたらすホラクラシー(Holacracy)という組織運営法について学び、実践を重ねていました。

そして、World in Youに出会う

ある日、ご自身もホラクラシーの実践経験があり、第3期のボードフェロープログラムのファシリテーターとしても参画している桝田綾子さんにお声がけいただいたことをきっかけに、World in Youに出会うこととなりました。

桝田綾子さんは、World in Asia創設者の1人である加藤徹生さんの立ち上げた一般財団法人REEP共創基金にて、プログラムの企画・ファシリテーションを担当もされていたということ、私自身もREEPの活動について関心を持っていたこと等、共通の話題や関心の多さを感じていました。

さらに、home's vi嘉村賢州とWorld in You山本未生さんが対談も行っていたということが後ほど発覚し、『あぁ、自分はこちらの団体とご縁があるのかもしれないな』と感じ始めていました。

縁あって今回ご一緒させていただくこととなり、これから私は第3期より参画したプログラムのファシリテーターとして、3団体およびボードフェローの皆さんと半年間をご一緒していくこととなります。

8月末から始まったばかりの本プログラム。今後半年、どのような出会いがあるのか?どのような出来事が起こるのか?私自身も初めて参加するプログラムですので、楽しみながら旅路を共にしていければと感じます。

さらなる探求のための参考リンク

システムリーダーシップの夜明け:変化を起こすのではなく、変化が生まれるように導く

コレクティブ・インパクト実践論:企業と社会の利益は一致する

アダム・カヘン氏講演「社会システムに変容をもたらすためのラディカル・コラボレーション: 愛・⼒・公義に取り組み、「共に」「前へ」「進む」」

いいなと思ったら応援しよう!