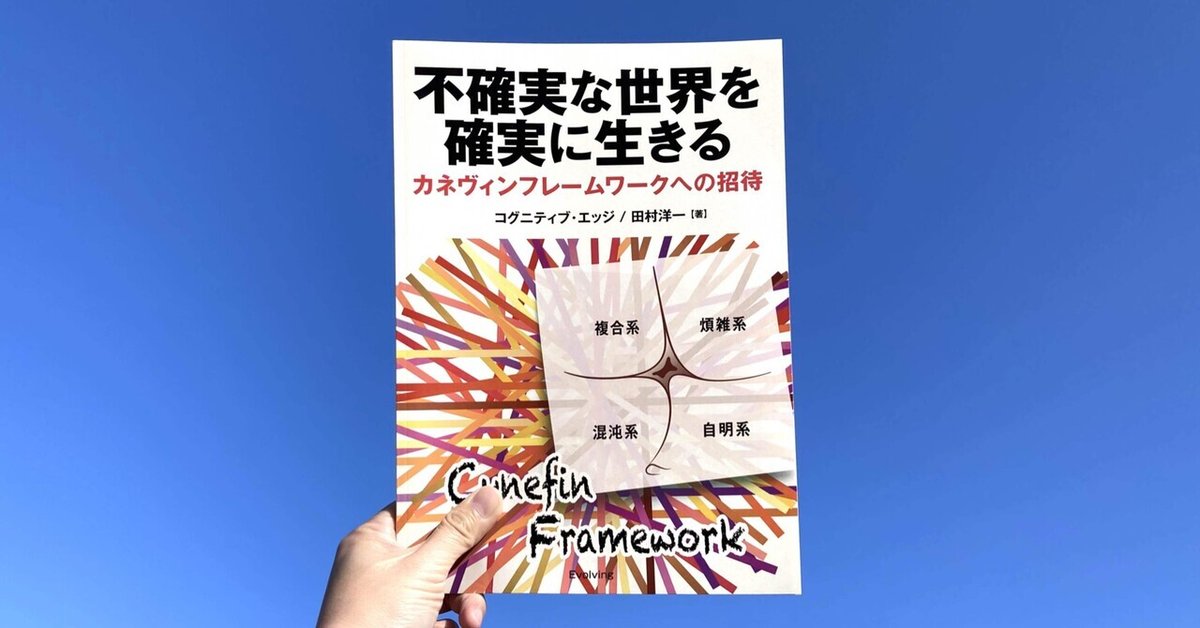

【読書記録】不確実な世界を確実に生きる―カネヴィンフレームワークへの招待

今回の読書記録はコグニティブ・エッジ、 田村 洋一著『不確実な世界を確実に生きる―カネヴィンフレームワークへの招待』 です。

カネヴィンフレームワークとは?

カネヴィンフレームワーク(Cynefin Framework)は、ウェールズの経営コンサルタント、複雑性科学の研究者であるデイヴ・スノーデン氏(Dave Snowden)らによって開発された、世界の物事の捉え方に関するフレームワークです。

カネヴィン(Cynefin)とは、ウェールズ語で「生息場所」「自分の居場所であるという感覚」などを表す言葉です。

カネヴィンフレームワーク(Cynefin Framework)は、自分を取り巻く環境や、全く新しい問題に直面した際、これまでにない複雑な状況に突入した際などに適切に状況を把握し、課題解決に向けて最適なアプローチを選択するための見方・視点を提供してくれます。

カネヴィンフレームワーク(Cynefin Framework)について、開発者であるデイブ・スノーデン氏は以下のように述べています。

カネヴィンフレームワークとは、私たちが暮らす環境を形づくるさまざまな要素-経験、共同体の記憶、気質など-がどのように一人ひとりの認知を左右しているのかを表すものである。

1999年、当時IBM Global Servicesに所属していたデイブ・スノーデン氏らによって提唱されたカネヴィンフレームワーク(Cynefin Framework)は現在、THE CYNEFIN COMPANYおよびTHE CYNEFIN CENTREなどの機関により、ナレッジやプログラムが提供されています。

世界の複雑性を理解しようという概念・モデル

カネヴィンフレームワーク(Cynefin Framework)は、ネットワークによって世界がつながり、情報が溢れかえり、日々刻々と状況が変わりゆく世界において、私たちが直面するさまざまな課題の複雑性に対処するために開発されたフレームワークです。

このカネヴィンフレームワーク(Cynefin Framework)に出会う以前、私は世界の複雑性を表現するいくつかのモデルや概念に触れていましたが、そのいずれとも異なる視点をこのフレームワークは提供してくれます。

以前から私が触れていたモデルや概念について代表的なものは、VUCA、ピーター・センゲ、オットー・シャーマーの唱える3つの複雑性、そしてケン・ウィルバーの『インテグラル理論(Integral Theory)』です。

それぞれ、どういったものなのか、簡単におさらいしてみようと思います。

VUCA

VUCAは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を並べた用語であり、不安定で不確実、複雑で曖昧な社会情勢を意味するものです。

元々は1987年にウォーレン・ベニス(Warren Bennis)とバート・ナナス(Burt Nanus)の戦略的リーダーシップ理論から、アメリカ陸軍士官学校のカリキュラムにて初めて使われた用語でした。

1987年当時は冷戦終結以降の、軍事的・経済的・社会的に不安定で不確実、複雑で曖昧な多国間世界をイメージする必要がありましたが、現在ではビジネスの領域においてネットワーク化とグローバル化、技術革新に伴う流動性、変動性の高い社会を指してVUCAと表現されるようになりました。

ピーター・センゲ、オットー・シャーマーの唱える3つの複雑性

ピーター・M・センゲ氏(Peter M Senge)、C.オットー・シャーマー氏(C.Otto Scharmer)の両名はマサチューセッツ工科大学(MIT)スローン校経営学部の上級講師を務めたことがある同僚であり、組織学習協会(SoL:Society for Organizational Learning)の共同創設者です。

また、ピーター・M・センゲ氏は『学習する組織(Leraning Organizations)』の提唱者として、オットー・シャーマー氏は『U理論(Theory U)』の提唱者としても知られています。

センゲとシャーマーは、今日、組織や団体のリーダーが直面している複雑な状況について、3種類の複雑性を挙げています。

ダイナミックな複雑性(Dynamic Complexity)

原因と結果が相互依存の関係にありながら、時間的・空間的にも遠く離れており、個別対処ではなく、システムを全体として捉える必要がある課題。

ex.地球温暖化・気候変動、パンデミック、人口問題、環境問題

社会的な複雑性(Social Complexity)

複数の集団、組織、領域、国にまたがる関係者のものの見方、利害、世界観が一致しておらず、専門家だけではなく、当事者自身の参加が必要な課題。

ex.グローバルサウス(南北問題)、民族紛争・宗教対立

出現する複雑性(Emerging Complexity)

課題の解決方法が未知であり、課題が常に変化し続け、誰が主要な利害関係者かもわからない非連続な変化。未来が過去の延長線になく、過去の経験から推し量ることができない状況。Generative Complexityとも。

Solving Tough Problems: An Open Way of Talking, Listening, and Creating New Realities(2004)

C・オットー・シャーマー 『U理論[第二版]―過去や偏見にとらわれず、本当に必要な「変化」を生み出す技術』(中土井僚訳、由佐美加子訳、英治出版、2017年)

アダム・カヘン『それでも、対話をはじめよう――対立する人たちと共に問題に取り組み、 未来をつくりだす方法』(小田理一郎訳、英治出版、2023年)

これらの複雑性が単独ではなく、複数が絡み合うことで未来が困難な状況が生まれている、というのです。

ケン・ウィルバーのインテグラル理論

『インテグラル理論』著者として知られるケン・ウィルバー(Ken Wilber)は、便宜的な一般化(orienting generalization)の法則に基づいて、この世界に存在する多種多様な情報-そして、情報を創造するための方法論-を4つのカテゴリーに整理・分類しています。

California Institute of Integral Studiesにてインテグラル理論に関する研究に取り組み、『インテグラル・シンキング 統合的思考のためのフレームワーク』著者である鈴木規夫さんは、インテグラル理論の前提、世界観について以下のように述べています。

世界には不完全な情報や視点が多数存在している。それぞれは真実を内包しているが、そこには盲点や限界も内包されている。私たちにできることは、そうした不完全な情報や視点を統合することを通して、より完全な全体像を構築することである。

4つのカテゴリーとは、内面(interior)か外面(exterior)か、個(individual)か集合(collective)かという2軸で分けられた四象限の各領域を指します。

インテグラル理論によれば、私たちが経験することになる、ありとあらゆる状況や課題には、これら4つの領域が内包されており、4つの領域を検討した上で、4つすべての領域に働きかけることが重要です。

詳しくは、以下のサイトもご覧ください。

カネヴィンフレームワークの5つの領域

以上、世界の複雑性を理解しようという概念・モデルの前例についてみてきました。

ここからは、カネヴィンフレームワークが実際にどのように世界を捉えようとしているかについて紹介します。

カネヴィンフレームワークは、自分を取り巻く環境や、直面している全く新しい問題が5つの領域のうちのどこにあたるかを検討し、的確な思考と行動を選択する枠組みを提供してくれます。

5つの領域とは自明系、煩雑系、複合系、混沌系、無秩序で構成され、それぞれの領域において特有の状況とそれに対して効果的なアプローチが異なります。

以下、5つの領域について簡潔に紹介します。

自明系(Clear:かつてはSimple)

安定的で因果関係が誰の目にも明らかな、シンプルなシステム。そのパターンは観察でき、繰り返され、操作することも可能な状況。

有効な関わり方として、実行、ベストプラクティス、標準ルール、マニュアル化などが挙げられます。

煩雑系(Complicated)

誰が見てもわかるほど単純ではないが、調査分析や事実確認を通じて紐解くことで因果関係を解明し、理解することができる状況。

有効な関わり方として、専門家への相談、調査分析、プロジェクトマネジメント、PDCAなどが挙げられます。

複合系(Complex)

因果関係がわからず複雑で、時間が経過してからでしか状況が把握でじゅないもの。流動的であり、小さな1つの変化が予想のつかないさまざまな反応につながりうる状況。

有効な関わり方として、実践、探索、セーフ・フェイル(safe fail:安全な範囲での小さな失敗)を試みるなどが挙げられます。

混沌系(Chaotic)

既存のシステムの崩壊や混乱などの差し迫った危機的状況にあり、因果関係の解明や課題の即時解決は困難な状態。戦争、テロリズムその他の災害に類するランダムで混沌とした状況であるため、長居することはできません。

有効な関わり方としては、決断、損害の抑制、秩序の回復、状況を複合系へと移行させ、試行や探索に充てる時間を生み出すことなどが挙げられます。

無秩序(Confused:かつてはDisorder)

4象限の中心に位置する、他の4つの領域のいずれにも当てはめることができない事柄、状況、領域。取り組みたくない課題が沈んでいる領域であり、課題があっても扱われず、動かなくなっている状態です。

有効な関わり方として、無秩序に沈んでいる厄介な事柄を浮上させ、適切な行動につなげられるサイズに分解することが挙げられます。

カネヴィンフレームワークの実践のために

目の前の状況を把握するためにカネヴィンフレームワークをイメージし、状況を捉えることは適切な課題解決のためのアプローチにつながります。

しかし、同じ事柄を見ていても立場や役割によって、または各人の経験や備えているスキル、慣れ親しんだ環境によって、領域における位置付けが異なることが起こり得ます。

このように、カネヴィンフレームワークを活用することは組織内においては先入観や視点の偏りを解消し、全体としてどのように直面している事柄を捉えるかの共通理解を形成することに役立ちます。

また、カネヴィンフレームワークで把握することになる私たちの日々の状況は刻々と移り変わるものであり、その都度少しずつアプローチの方法を変更していく必要があります。

さらに、困難な状況をより扱い易い状態へ移行させるためのアプローチを探索する上でも、カネヴィンフレームワークは効果を発揮します。

カネヴィンフレームワークの実践についてさらに探求を進めたいという方は、以下に紹介する参考リンクや、本書『不確実な世界を確実に生きる―カネヴィンフレームワークへの招待』の著者の1人であるジェン・ゴー氏(Zhen Goh)によるオンラインセミナーが近日予定されておりますので、よろしければそちらもご覧ください。

参考リンク

2023年4月28日 (金)20:00〜22:00

複雑系の最前線研究「カネヴィンフレームワーク」でCOVID-19パンデミックを読み解く

『不確実な世界を確実に生きる ― カネヴィンフレームワークへの招待』デイヴ・スノーデン インタビュー【字幕付き】

出版社Evolvingによる書籍紹介ページ

いいなと思ったら応援しよう!