物を作る技術は、生きる技術である。

それを作っていたのはプロでも職人でもなかった。

昔の人々が持っていて、今の私たちにはないものは何だろう。

竹籠について思いを巡らすとき、いつもそう思う。

私の作っている竹籠は、京都のとある神社から朝廷に献上されていた品物だ。

作っていたのはその神社の社家の、女性や子供たちである。

この籠の大きな特徴が2つある。

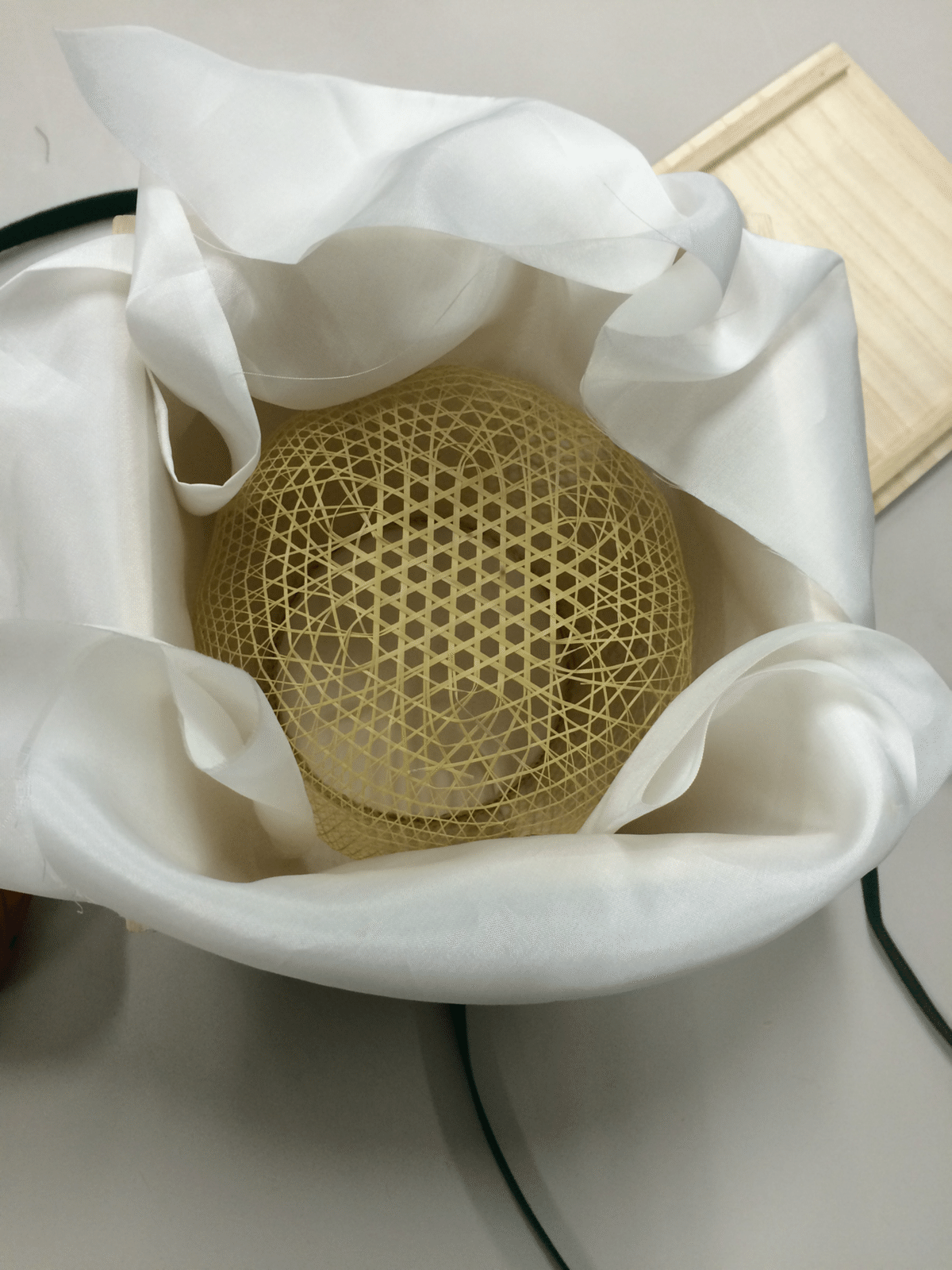

ひとつは、籠を編む際の編み型に使っているのが、ほかの工芸品の道具を改造したものだという点である。下の写真は、その編み型だ。

現物も残されているが、それ自体が文化財であるために実際の製作には使用できなかった。そのため、写真の型は私がその実物をもとに製作した複製品である。

素材は無視して、木の板をレーザーカッターで切り出して、細かい調整を糸鋸やナイフで行っている。

この型は、提灯を作る際の型に類似していて、実際に制作にあたっては京都の提灯職人さんのご助力を頂いた。

そしてもうひとつは、籠の編み方が基本中の基本である六ッ目編みという編み方を使っている点。と言ってもただの六ッ目編みではない。

ヒゴを先にいくにつれて割いていくという、ほかに類例のない編み方だ。(私の調査の中で類例がないだけなので、もしほかに似たような編み方をご存じの方は教えてほしい。)

基礎的な技術の上に、それ自体は決して難しくない独自の技術を重ね合わせることで、見た目も繊細で全体的には複雑な工程を持つ工芸品とした。

製作者が専任の職人でなかったことがよくわかる。

それがこの籠のおもしろいところだ。おそらく、既存の製法に通じる人間には思いつくことの難しい、とても独創的で柔軟な発想だと思う。

ほかの工芸品の道具を踏襲、流用することで手間をなくす。また、型を用いることで誰が作っても同じものを作れ、数を作れるようにする。

そうしたうえで基本的な製法に独自の工夫を加え、ほかにはないオリジナリティと繊細さを持った工芸品に仕上げた。

実際にこの籠は、朝廷への献上品としてだけではなく、その神社の土産品として、「雍州府志(ようしゅうふし)」という江戸時代に書かれた当時のガイドブックの役割を果たす文書にも記載がある。

強かで奥深く、おもしろい品物である。

そしてその姿や関連文書を見るたびに、昔の一般の人の技術の高さを思う。

それは、日用の道具のあらゆるものを作ることができた竹という素材に触れているためでもあるかもしれない。

技術の高さと言うと語弊があるかもしれないし、社家の人間という時点で当時の一般人ではないのだけれど、生きるための道具を自分で作っていた時代の人々の、基礎的な生きる技術・生きる応用力というものに強烈に惹かれる。

自分もその流れの中にいたい、と、竹を見るたびに思いを強くするのである。