<書評>『エロティシズム』

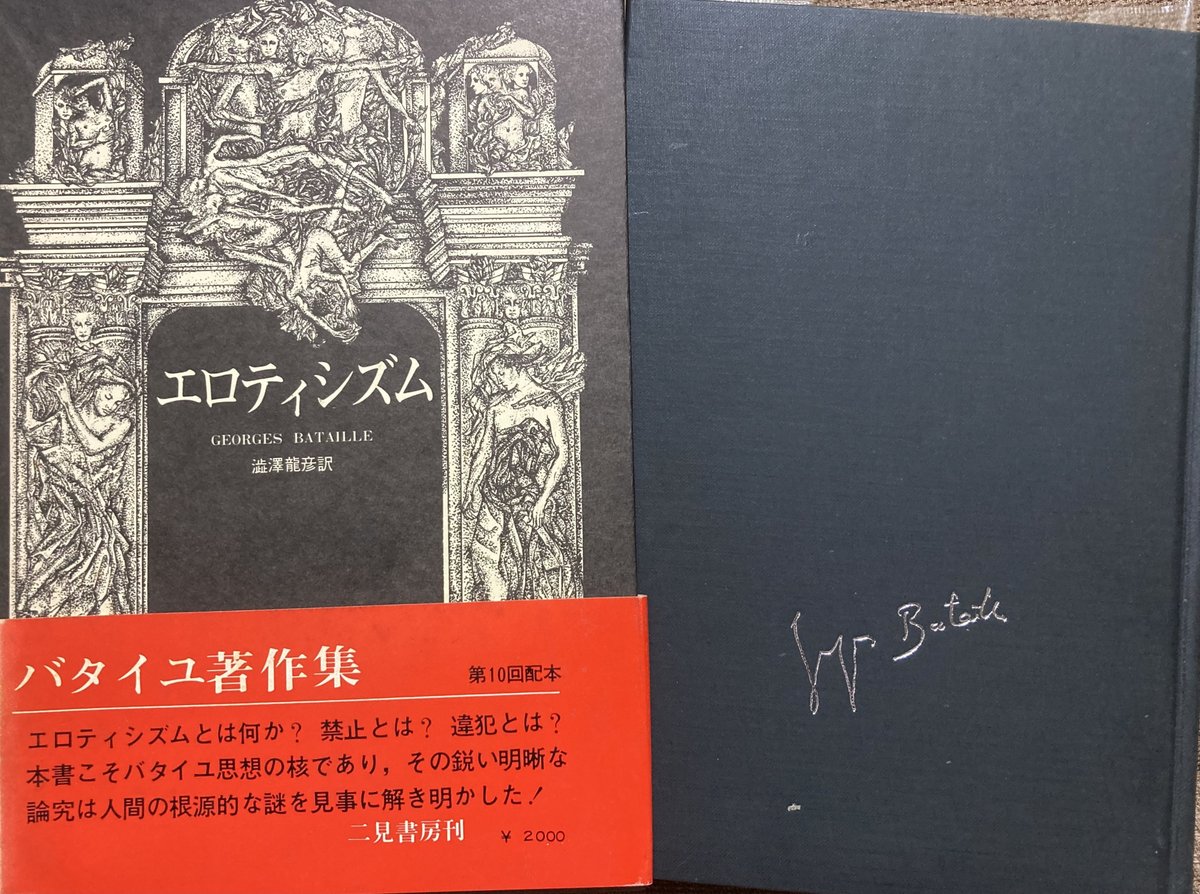

『エロティシズム L’Erotisme』ジョルジュ・バタイユGeorges Bataille著 澁澤龍彦訳 1973年 二見書房 原著は1957年

一般に難解と称されている思想家・哲学者ジョルジュ・バタイユの代表作の一つであり、バタイユ思想の中核となる著作である。そして、翻訳者の澁澤龍彦が、バタイユから最も影響を受けた論考であり、また澁澤の翻訳・評論活動(マルキ・ド・サドの翻訳など)につながる原典である。

このバタイユが注目するエロティシズムという概念は、バタイユの原始人及びその芸術概念を考察した『ラスコーの壁画』に示されているように、人間の原始的力として性的なもの=エロティシズムを重要視していることにある。また、そうした概念は、古代ギリシア思想を代表とする世界の古代思想にも多く共通してあることは、様々な歴史的遺物や神話が認めている(例えば、ヒンズー寺院遺跡や日本神話等)。

ところで、エロティシズムを扱うことについては、このバタイユが論考で取り上げた時代(1950年代後半)から現在は大きく変動している。バタイユが「社会的に隠微されている」と繰り返し述べているエロティシズムについて、今はかなり開放的に語られることが多くなった。特に性的マイノリティーであるLGBTQについては、加速度的に社会での認識が高まっている。また、裸体についての概念も隠微される度合いが日々減少している。それはインターネットの普及ということがもっとも大きな影響及び変化を与えかつもたらせており、インターネットの世界ではそもそも「隠微」という概念はないも同然になっているのが現状だ。そこにはバタイユが強調した「隠微」という概念が喪失している。

従って、バタイユがエロティシズムの前提として据えた「隠微」・「禁止」・「禁忌を犯す快楽」、さらに「死との同位性」といった概念は、現在ではそのエネルギーを相当に失っていると思う。また、小説家であるマルキ・ド・サドやザッヘル・マゾッホが、自らのイメージ(願望・妄想)として作品上でのみ具現できた猟奇的性行為(サディズム及びマゾヒズム)は、いまや何ら異常なものとして反発されず、むしろ市民権を得ていると言っても過言ではない。むしろ現実社会では、サドやマゾッホもイメージできなかったような、性的変質という行為を越えた異様な非人間的かつ狂気としか思えない犯罪行為が、あらゆる場所に蔓延している感すらある。

また現在の状況は、人と動物は倫理的に異なる生き物というお題目とは裏腹に、人としての倫理観を放棄しただけでなく、動物としての生存形態をも無視した、人間の悪辣な頭脳によってしかできない残虐な犯罪行為が、多くの個人や組織によって行われていることを日々認識させられている。こうした事態に至ることは、さすがのバタイユも予想できなかったことだろう。人類はこの70年間に、明らかに悪の方向へ「進化」してしまったのだ。

しかし、そうした21世紀の悪しき現状があるからこそ、このバタイユの古典的となったエロティシズムについての論考は、悪への進化を止めるためにもより多くの価値を持つのではないか。

以上の私の理解を踏まえて、本書の中で私がポイントと思ったところを以下に紹介したい。なお、( )に該当箇所の小題を参考のために付けた。

P.19(非連続と連続の存在)

非連続な存在である私たちにとって、死は存在の連続性という意味をもつものであることを、ここに示しておきたいと思う。生殖は存在の非連続ということに帰着するが、それはまた、存在の連続性のために活を入れる。つまり、生殖は死に緊密に結びついているのである。いずれも魅惑的なものであり、その魅力によってエロティシズムを支配しているところの、存在の連続性と死とが同じものである・・・

P.23-24(神聖なエロティシズム)

すべての人間にエロティシズムの三つの形式を強調する。・・・肉体のエロティシズム、心情のエロティシズム、最後に神聖なエロティシズム・・・肉体のエロティシズム、あるいは心情のエロティシズムが容易に理解されようが、神聖なエロティシズムという観念は、あまり聞き慣れない観念であろう。・・・直接的な世界の彼方に組織的に企てられた存在の連続性の探求は、本質的に宗教的な色合いを帯びることになるだろう。・・・神聖なエロティシズムは、神の探求、正確には神の愛と混同されているのであり、東洋では、必ずしも神の表象をそこに参与させることなく、同じような探求が行われているのだ。

P.26(交流するということ)

あらゆるエロティシズムの遂行は、存在の最も深部に意識を失うまで到達せんとすることを目的としている。・・・決定的なことは裸にすることである。裸体は、閉ざされた状態、つまり非連続な生存の状態に反しているのだ。それはいわば交流(仏語コミュニカシオン、英語コミュニケーション)の状態、自閉の状態の彼方に存在の可能な連続性を求めんとする、交流の状態なのである。

P.63(死者の埋葬)

(原始人における)埋葬の習慣は、死者や死に関する私たちの禁止に似た、一つの禁止の証拠なのである。少なくとも漠然とした形のもとで、この禁止の誕生は、この習慣より論理的に以前である。・・・ここで何より問題なのは、人間の屍体と、たとえば石のような、人間以外の物体とのあいだに認める相違なのだ。この相違は動物との比較において、さらに人間存在を特徴づけている。

P.66(埋葬の意味)

もしも彼ら(原始人)が死者を埋葬しなければならないとすれば、それは死者を保護するためというよりも、この「(死者が生前ふるっていた暴力の)伝染」から彼ら自身が避難するためなのである。しばしば「伝染」という観念は屍体の腐敗と結びつき、人々はそこに恐ろしい攻撃的な力を見ている。生物学的に腐敗と呼ばれる無秩序は、新しい屍体と同様、運命の似姿であり、それ自身のなかに不吉な性質を含んでいるのだ。・・・多くの場合、死そのものが暴力に関与し、暴力の無秩序に協力しているように生存者には見えるのであって、最後に白くなったその骨が暴力の鎮圧を表すのである。

P.109(戦争は過剰という浪費行為)

・・・戦争については一般に豊富な古代の資料がある。戦争ということだけで、二つの集団間の争いは最少現の規則を導入したのである。まず第一の規則は、むろん敵対する集団間の境界決定と、あらかじめ行われる敵意の宣言に関するものだ。古代民族の「宣戦布告」の規則ははっきりと分っている。攻撃側の内部の決定だけで事足れりとした場合もあった。つまり、その場合は突然敵を襲うのである。しかし儀式の形式にのっとって攻撃を予告する方が、はるかに違反の精神に適っているようであった。戦争のその後は、規則に従って自然に発展するはずであった。古代の戦争の性格は祭のそれを思わせる。近代の戦争といえども、決してこの逆説と無縁ではない。華美な、これ見よがしな軍服の趣味は、古代的なものである。原始時代には、戦争は贅沢なものだったように思われる。それは征服によって、君主あるいは民衆の富を増大させる手段などではなくて、むしろ惜しげもなく過剰を浪費する、一つの攻撃的な過剰だったのである。

P.118(動物犠牲の意味)

・・・そしてこの(基本的な)掟を、動物は本性の上から破るのである。意識的に、堂々と破るのである。しかしとりわけ、暴力の頂点である死によって、暴力は動物の内部で荒れ狂い、遠慮会釈なく動物を支配するのであった。これほど神々しく激烈な暴力が、計算された生活を送っている人間の平凡な世界よりも上位に、犠牲の動物を高めるとしても不思議ではない。この計算された生活とくらべれば、死も暴力も一種の狂気のようなものであり、人間生活を社会的に規制している配慮や掟は、一顧もあたえるものではなかったのである。死は素朴な意識においては、侮辱からのみ生ずるものである。さらにまた、死は法秩序を暴力的に覆すものでもある。死は、動物固有のものである違反の性格を完成する。

死は動物の存在の奥底に入って行く。血を洗い流す儀式において明らかになるのは、この奥底である。

P.193(娼婦の神聖さ)

売淫においては、娼婦がもっぱら違反に捧げられていた。娼婦のなかには、性的活動の神聖な面、禁じられた面は相変わらず顕現していた。娼婦の全生活が、禁止の侵犯に捧げられていたのである。この「捧げられていた」という表現における事実と言葉との一致を認めなければならないのだ。ともかくキリスト教よりも以前の――あるいは以外の――世界では、宗教は売淫と反対の立場にあるどころか、違反のその他の形式に対してと同様、そのさまざまな形態を規定することもできる立場にあったのだ。それ自体神聖と見なされた場所で、聖なるものと接触していた娼婦たちは、司祭のそれと等しい神聖な性格をもっていた。

P.289(サドの評価)

サドは、それまで誰も注意しなかったような、このような恐怖と混じり合った変則的な学説を展開した。彼は意識を不快にしたいと思ったのであり、また出来れば意識を明らかにしたいと思ったのかもしれない。・・・ただ私たちが今日になって初めて理解するのは、サドの残酷がなかったならば、最も深刻な真実のひそんでいる、かつては近づきがたかったこの領域に、これほど容易に接近することはできなかったにちがいない、ということである。人類の宗教的な奇行(今日では禁止と違反についての知識と結びつけられている)に関する知識から、人類の性的な奇行に関する知識に移って行くのは、それほど容易なことではない。・・・もし正常人が今日、自分にとって違反が何を意味するかを深刻に考えたとすれば、サドがその道を準備したからである。

P.316(猥褻の意味)

猥褻性とは一つの関係なのである。「火」や「血」が存在するように、「猥褻性」が存在するわけではなく、たとえば「羞恥心を傷つけるもの」が存在するすぎない。もし特定の人間が特定のものを見つけたり口にしたりすれば、その特定のものは猥褻になる。つまり正確に言えば、猥褻性は一つの対象ではなく、一つの対象と一人の人間の精神とのあいだの関係なのだ。

P.377(注:講演記録のため、文体が異なる。)

エロティシズムは、人間の性欲が禁止によって制限されており、そしてエロティシズムの領域が、この禁止に対する違反の領域であるという意味で、動物の性欲とは異なるものであります。エロティシズムの欲望は、禁止に打ち勝つ欲望なのです。それは人間を人間自身に対立させます。

************

(以下は、私がバタイユに触発されて考えたことである。バタイユとは論点・視点が異なるかも知れないが、バタイユの読書によって生み出された結果ということで、「書評」の一部にもなり得るのではないだろうか。)

私は自分でも無機質・無感情の(酷い)人間だと思っている。なぜなら、何かの判断をするときに、そこに感情を入れることは遮断し、論理的かつ倫理的な観点からだけ判断するからだ(他人から「あなたは冷たい人間だ」、「ロマンチストではまったくなく、リアリストですね」と良く言われた)。そして、エロティシズムについても、この考え方に変わりはない。

私は、人が性生活を営むのは、生物の一種としての役割であるDNAを次世代に引き継ぐためだと理解している。なぜなら、DNAは自己複製を繰り返すと、異常発生の確率が高くなるからだ。それを防ぐために、自分とはなるべく異なるDNAと掛け合わせることによって、より優れたDNAを作成することができる。従って、この観点から近親相姦の禁忌が必要となり、また人類が進化することの理由となる。

そこには、エロティシズムも美しい恋愛といった感情もロマンティシズムも何もない。ただ生物としての本能があるだけだ。つまり、恋愛と結婚そして性生活は本能に従って行われている。そこに人は、感情的なものを勝手に持ち込んで美化(幻想化)しているだけに過ぎない。従って、DNAを次世代に伝える機能がなくなった場合、また既に次世代へDNAを伝え終わった場合には、その人の生物としての役割は終わることになる。つまり、次世代を育成したら、人はいつ死んでも良いのだ。

ところが、人は社会というものを形成し、DNAの運搬機能である個体(つまり人間の肉体)をより良い状態(健康)に維持するための組織を作り上げた。そのため、DNA運搬及び次世代への引継ぎという生物としての最大の使命を終えた後も、人は社会の中の一つの機能あるいは駒(部品)としての役割を持っている。そのため、例え人が子孫を残した後または残せなくなった後でも、自動的に死ぬことはなくまた人として確実に生存し続けている。

しかし、この考えをさらに突き進め(演繹す)れば、社会的機能・役割をもたなくなった人、つまり仕事や社会活動など何もしていない人は、DNA運搬・引継ぎという不要性に加えて、人間社会で生きている資格がないのかという疑問が生じてしまう。

私は、この疑問に対しては、人の生物的及び社会的機能・役割は、DNA運搬・引継ぎ及び社会的役割だけではない、と答えたい。ただそこにいるだけ、そこで生きているだけで、その人が生きている意味及び価値、そして必要性があると思っている。そこには、何の感情も美化も存在していないが、ただ生きているということそれだけで、何らかの意味を持っているのだ、と私は考えている。

もっとも、その先は何か?つまり、何らかの意味とは何か?と問われたら、「現在進行形で考え中、ところどころの休憩地点でひらめきがあるだけ」と答えるしかない。また最低限言えることは、「その問に対しては、最終的な答えはないのが唯一の正しい答え」ではないだろうか。

なお、このように自己から見た他者を「生きているだけで素晴らしい」と認識・肯定しても、今度は自分自身から見た自己が「生きているだけで素晴らしい」と思えないことは多いはずだ(少なくとも、自信のない私はそういう類の性格だ)。それは、自己に対するプライド(思い込み)に裏付けられた自信(過信)や、他者と比較して優位・上位にありたいという願望(欲望)があるため、どうしても自己に対する評価は厳しくなるか、あるいは盲目的に甘くなる(いわゆる「中二病」だ)になってしまうからだ。その結果、そうした自信(過信)等が大きければ大きいほど、現実(失敗)を知る(経験する)度に自己は大きな失望感へ陥ることになる(例えば、いわゆる「エリートの挫折」や「王侯貴族の没落」)。

だから、「自分にもっと自信(過信)を持ちなさい」とは私は思わない(主張しない)。私がただひとつ言えることは、「他人と比較することは止めなさい」ということだけだ。人が営む社会では、一般的に人と人を比較する(優劣・序列をつける)ことを好むが、そこに差異をつけることに何の利益もなく、むしろ害悪があるだけだ。私の考えは、「人は顔が違うように全ての面で違っている、違っているから人なのだ」ということに尽きる。

そしてこの私が意味するところの「差異」は、単純な差異(相違)そのものであって、そこには優劣や序列という差別的な概念を全く含んでいない。私は良く冗談を含めて使うのだが、映画『男はつらいよ』の車寅次郎のように「お前がイモ食って、俺が屁をするか?」ということなのだ。

それから最後に、エロティシズムの基本概念である、禁忌や禁止及びそれを破ることの快感というバタイユの理解についての私の見解を述べれば、私はバタイユの考えに全面的に同意している。人は禁止されると、例えそれが何の魅力もないどんなに醜いものであっても、それを欲しくなりまたやってみたくなる。また人は、何かを禁じられれば禁じられるほど、さらに禁じられる度合いが強くなるほど、禁じられた対象の魅力が増す。それは、性生活という実は何の魅力もないエネルギー浪費の行為を、素晴らしく魅力的で良いものに錯覚させるための、人が生み出した社会的知恵なのではないか、と私は思っている。

まあ、こういう意見を開陳する私を、不能者(インポテンツ)と揶揄されることは織り込み済みだ。なにしろ、冷酷・非情・無感情・無反応・不愉快・ネクラ・空気を読めない・協調性のない・目立たない・話の面白くない・嫌な奴、というのが私自身なのだから。しかし、そう言われている自分を、実は私は好きらしい。

************

<私が、noteに投稿した書評や論考などをまとめたものを、アマゾンで販売しています。キンドル版及び紙バージョンがあります。宜しくお願いします。>