【日本一周 京都・滋賀編23】 大正の夢見たSF建築

・メンバー

明石、尾道

・分離派建築会100年展〜建築は芸術か?〜 筆者:明石

この記事は、旅中に立ち寄った京都国立近代美術館にて開催されていた企画展、「分離派建築会100年展〜建築は芸術か?〜」の鑑賞記録である。

西洋の建築様式の受容と独自のスタイルの確立の狭間で揺れる、日本建築史上最もホットといえる明治・大正時代、そのなかで切磋琢磨した分離派建築会の活動を紹介するのが、この展覧会である。

分離派はその名の通り、既存の建築を模倣するだけのスタイルに異議を呈し、新たなる様式を模索した集団である。

そのため、石本喜久治の「納骨堂」や山田守の「国際労働協会」、堀口捨己の「ある博覧会の試案」など、20世紀の夢見た近未来を体現する図面が数多く見られ、少年心をくすぐられた。

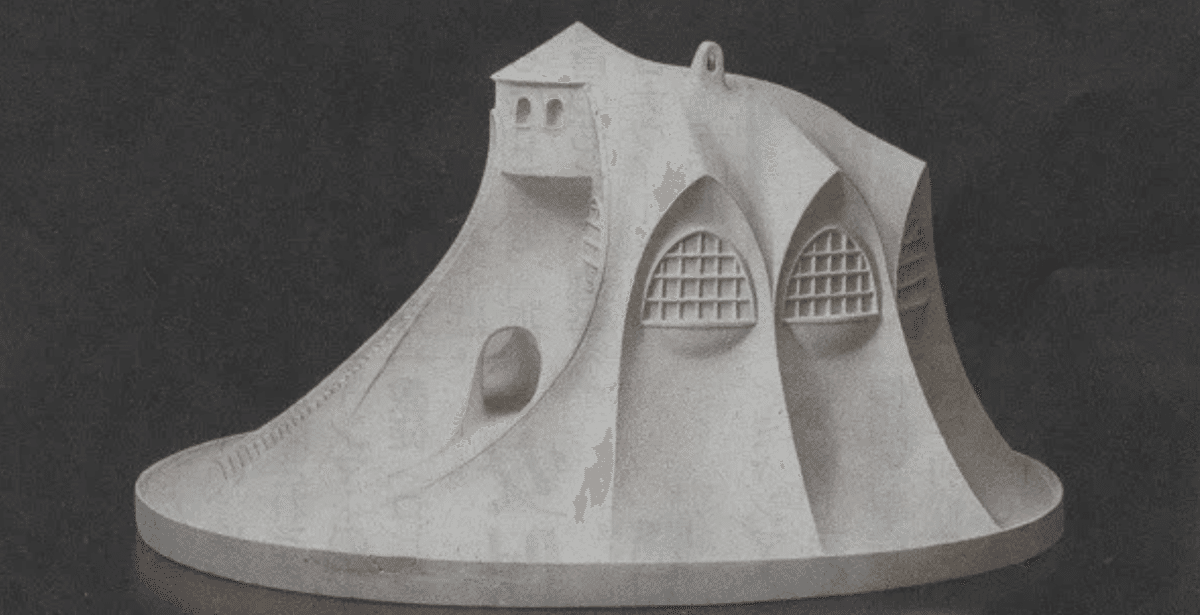

中でも一番印象に残っているのは、瀧澤眞弓の「山の家」である。

カッパドキアの遺跡が滅ぶことなく繁栄していたら見られたかもしれないような岩石を思わせる有機的なフォルム、入り口へと駆け上がる急勾配の階段と、その下部にできた洞穴のような空間。こんな家に住んでみたいなぁ。

無機質で直線的なデザインにもSFチックな魅力を感じるけど、生命的な曲線も捨てがたい。「風立ちぬ」で飛行機の設計士をする主人公も言及するが、やっぱりサバの骨には惹きつけてやまない魅力がある。

そのほかで言うと、山田守の「東京中央電信局」のアーチの連なりがグッときた。残っている写真がモノクロームだったために建築がより活き活きとして見えるっていうのもあるけど、現在に残っていたらさぞ、、、と考えさせられてしまう。

また、想像段階のフリーハンドで描いたスケッチの中では、山田守の「フリーデザインクレマトリウム」が瀧澤眞弓の「山の家」の進化形態みたいでワクワクした。

サイバーサングラスみたいな展望室からは一体どんな景色が見えるのだろうか。このデザインの家が延々と立ち並ぶ街、非合理的であることこの上ないけど、多少の遊びがなければやっていられない。

こういう建築は単体ではなく集合体でこそ意味を持つから、いつか再現する日が来るなら街単位での施工を希望します。

時間的都合のためにさらーっと周った常設展では、三島喜美代のセラミックによる空き缶や新聞、雑誌の作品群がこちらの気を惹いた。

モチーフは何気ない代物ばかりだけれども、セラミックというその表現形式によって感動を呼び起こす。一つの執念が作品の魅力に繋がっていて、健康的な美術作品であると思った。

この展覧会の目玉のひとつは、ミュージアムショップにおける書籍の品揃えであると言える。

日本全国の奇怪、レトロ、豪奢な建築を特集した本が山ほどあって、次の平成美術展をゆっくり見るために急がねばならないにもかかわらず、抜け目なく気になる喫茶店をメモしてから京都市京セラ美術館へと向かった。