科学コミュニケーションの歴史概観:2000年代日本における急速な広がり

ブタペスト宣言(1999)を経て、日本国内でも、後に「科学コミュニケーション」と呼ばれる活動や理念が芽生え始めた。そして、いくつかの政策文書や調査レポートの発表を契機に、それらが急速に広がり始めた。

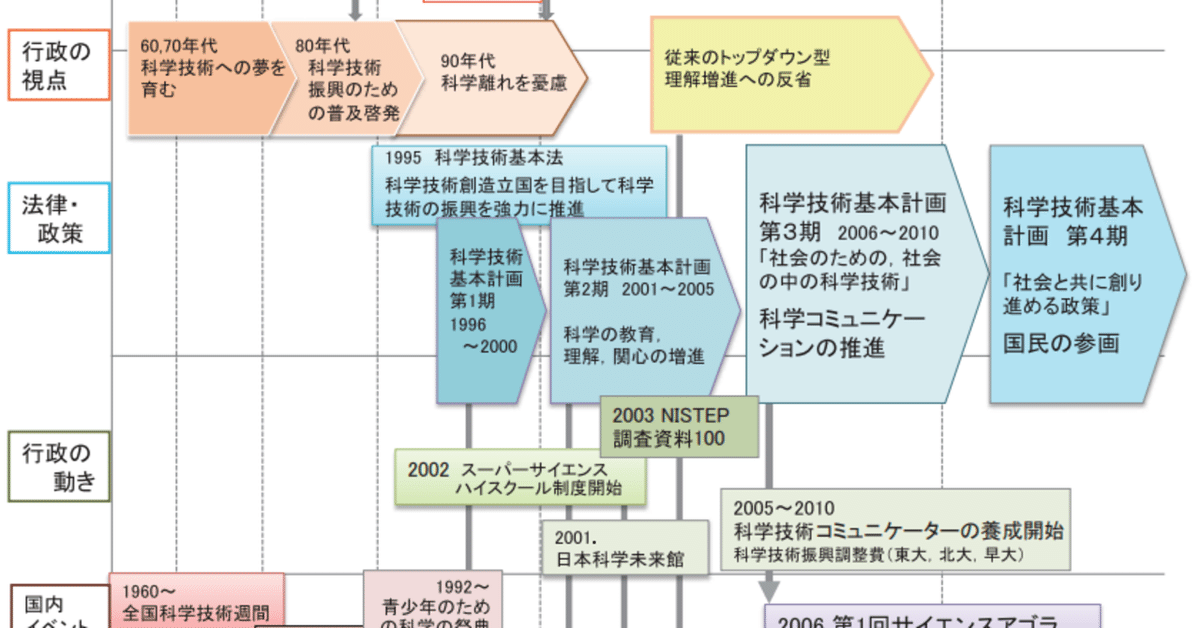

下図は日本における科学技術振興の変遷をまとめた図だ。図からも政策主導で科学コミュニケーションが推進された様子が伺える。

以下には、2001年以降に出された科学コミュニケーション関係文書やそれに関連する事柄を列挙した。インターネット上で閲覧できるものにはリンクを貼ってあるので、関心のある方は参照してみてほしい。

岡本信司・丹羽冨士雄・清水欽也・杉万俊夫「科学技術に関する意識調査 -2001年2~3月調査-」NISTEP REPORT No.72 (2001)

S.ストックルマイヤー他 編著、佐々木勝浩 他訳『サイエンス・コミュニケーション -科学を伝える人の理論と実践-』丸善プラネット (2003)

渡辺政隆・今井寛「科学技術理解増進と科学コミュニケーションの活性化について」調査資料100 科学技術政策研究所 (2003)

渡辺政隆・今井寛「科学技術コミュニケーション拡大への取り組みについて」NISTEP DISCUSSION PAPER No.39 (2005)

科学技術振興調整費により、北海道大学・東京大学・早稲田大学で養成講座が開設。

・北海道大学 科学技術コミュニケーター養成プログラム

・東京大学 科学技術インタープリター養成プログラム

・早稲田大学 J-School 科学技術ジャーナリズム・プログラム第1回 サイエンスアゴラ開催 (2006)

日本科学未来館「科学コミュニケーター人材養成事業」開始 (2009)

東日本大震災「3.11」(大地震・大津波・福島第一原子力発電所)(2011)

当時のことを良く知る先生からは、ストックルマイヤーらの『サイエンス・コミュニケーション』の邦訳出版が科学コミュニケーションの知名度上昇に結構効いた、と伺ったことがある。ちなみに、その書の中では、科学コミュニケーションとは「科学というものの文化や知識が、より大きいコミュニティの文化の中に吸収されていく過程」であると説明されている。

さて、ここからは『科学技術基本計画』で科学コミュニケーションがどう語られたのかを見たい。『科学技術基本計画』は政府が5年おきに発表している政策文書で、科学技術政策の基本方針について書かれてたものだ。現在はその名称を『科学技術・イノベーション基本計画』に変えている。

まずは、2001年の『第2期 科学技術基本計画』。この『第2期』では「科学コミュニケーション」という言葉は使用されていないものの、その素地となるような表現がいくつか記された。例えば、

「社会のための、社会の中の科学技術」という観点の下、科学技術と社会との間の双方向のコミュニケーションのための条件を整えることが不可欠である。

科学技術の専門家が責任を負うことはいうまでもないが、専門的情報は、一般人の理解を越える場合も多いので、その解説者の存在が重要になる。

地域において、科学技術に関する事柄をわかりやすく解説するとともに、地域住民の科学技術に関する意見を科学技術に携わる者に伝達する役割を担う人材の養成・確保を促進する。

などだ(太線は筆者による)。一つ目のものは明らかにブタペスト宣言を踏襲したものだと分かる。これらを見ると、科学と社会の双方向コミュニケーション、そして、それを媒介する人材が大切である、ということが読み取れる。この考えが、次期に引き継がれることになる。

『第3期』では、「科学技術コミュニケーション」という言葉が使用さた。そしてなにより、それを促進する「科学技術コミュニケーター」の養成を推進すると書かれたことが、この『第3期』の特徴だと言える。以下、該当部分を引用する(太線は筆者による)。

科学技術を一般国民に分かりやすく伝え、あるいは社会の問題意識を研究者・技術者の側にフィードバックするなど、研究者・技術者と社会との間のコミュニケーションを促進する役割を担う人材の養成や活躍を、地域レベルを含め推進する。具体的には、科学技術コミュニケーターを養成し、研究者のアウトリーチ活動の推進、科学館における展示企画者や解説者等の活躍の促進、国や公的研究機関の研究費や研究開発プロジェクトにおける科学技術コミュニケーション活動のための支出の確保等により、職業としても活躍できる場を創出・拡大する。

事実、この『第3期』の直前に、北海道大学・東京大学・早稲田大学で科学コミュニケーター養成講座が国の支援の下で開始した。それを追うように、国立科学博物館や日本科学未来館、その他の大学や科学館でも同様の養成講座や講義が始まった。

以上のように、日本における科学コミュニケーションは2000年代前半に、政策主導で、急速に広がったことを見てきた。ちなみに僕は、北海道大学の養成講座を受講した経験がある(その後、スタッフになった経験もある)。政策なんて自分には関係ないと思っていたが、実は強く影響を受けているのだと痛感する。

科学コミュニケーションが日本で広がり始めて、15年ほどが経つ。成果もたくさんあるが、課題もある。

最後に、最近気になっている課題について書いておく。前掲の『第3期』内の文章にあった「職業としても活躍できる場」についてだ。科学コミュニケーターと呼ばれる人材は、どのような職で活躍できるのだろうか。そして、その職では、どのような職能が求められるのだろうか。

この“実際”ついては、試行的に調査した結果を発表している。が、引き続き、調査や研究を進めていきたいと考えている。

今回の内容については、以下の文献も参考にした。2017年に出版されたレビュー論文なので、興味のある方は参照してほしい。