米村さんと行く!大塚国際美術館

皆さまこんにちは。

徳島大学細胞生物学分野・ヨネケン秘書のあべみょんです。

お天気のいい月曜日でございます。

絶好のお誕生日日和。そう。今日は!栗栖さんのお誕生日です~

祝・42歳!おめでとうございます!

左手にサンザシ4つと、右手にサンザシ2つ持って 『42』 を表現する栗栖さん!

この夏、ご子息の虫取りブームのお付き合いで、

健康的にこんがり小麦色に焼けていてワイルドだろぅ?おうちでは今、たくさんの昆虫を飼育しているそうで。結構楽しいらしいです~(笑)

HAPPY BIRTHDAY~!

あと3人ほど、今週来週でお誕生日の人頻出しますのでね、読者の皆様どうぞ気を抜かないように。

さて!話題はガラリと変わりまして…タイトル通り、美術館を巡りましょう

まず最初に 大塚国際美術館 とは!

米津玄師(敬称略)が、lemon を歌った事で有名になりましたが

徳島が誇る! 陶板複製画を中心とした美術館でございます。

「はいはい。レプリカの。あれね。僕イタリアで本物見てきましたから」なんて可愛くないことをいうのは柴田さんだけでよろしい。

イタリアのものだけじゃないですから。

世界中の有名な絵画がわんさかありますから。少々お値段張りますが行ってみて損はないかと!

そんな大塚国際美術館にこの夏、米村さんが『初めて行ってみた!』とご自身のFacebookで発信していらっしゃったので

ブログネタにもさせてもらっちゃいましたー(^^)

ではでは、米村さんと大塚国際美術館巡りをしている気分でご覧ください

大塚国際美術館。陶板に絵画などを印刷して同じ大きさのものを展示しています。まだ行ってなかったので是非行きたかった。おそらく3日くらいかけないと見て回ることができない。

実際に今回はB3から始めて B2の途中(古代からルネッサンスの途中まで。地下3階から地上2階まであります)で終わりました。

また来年にでも続きを見たいと思います。

大変おもしろい。

↑これは紀元前7世紀くらいの陶器に描かれていた、ギリシャ神話のメデューサ。髪の毛が蛇で、見られると石になってしまうという、恐ろしい神様です。そのメデューサの図象が定型化する前の姿らしい。子供の絵のような、アンパンマンのキャラクターのようでもあり、とてもおもしろい。確かに髪の毛が蛇になっています。

↑こちらは紀元前1世紀の頃のモザイク画。

火砕流に埋もれたポンペイからの出土。アレキサンダーのイッソスの戦い。左側で馬に乗っているのがアレキサンダー。

東西を繋ぐ大帝国を初めて作り上げた大英雄。この頃まだ二十代。右がペルシャのダレイオス3世。兵力に勝るペルシャ軍を戦史上、その後1500年間、モンゴル軍が登場するまで最強だったとも言われるマケドニア軍が粉砕しました。「非株式会社いつかやる」のyoutube解説でお馴染み(私だけ?)の戦いです。

↑こちらダレイオス3世。ここで敗走。家族を捨てて逃げ、最終的には味方に暗殺されてしまいます。

↑非常に細かいモザイクで、光の当たっている顔、表情、馬の動きもよく表しています。

胸当てに人の顔が見えるので、はて、血筋を示すために、なくなった父親のフィリッポス2世の顔でも描いているのかと思っていましたが、今回、メデューサを調べていて、これがメデューサであることを知りました。

確かに、蛇の髪の毛です。

戦場にて正面から斬りかかる者はメデューサに見られて、石になる、という縁担ぎの胸当てということのようです。

↑こちらも紀元前1世紀ですが、穏やかな風の吹く春の野で花を摘む女性。衣服のなびき方、人物の動き、背景の色など、欲しいような絵です。

↑紀元1世紀頃の、おそらく女流作家を表したものらしい。

↑こちらはさらに年月が過ぎ、キリスト教が力をすでに持っている、6世紀前半。日本なら高松塚古墳の女性群像などが描かれる前ですが、西洋では写実的な描き方が進化していました。

実感を持って人だと認識されるような描き方です。

↑しかし、これが11世紀。

↑これが12世紀。次の写真も12世紀。500年以上前のものより格段に良くなっているとは到底思えない。

↑この辺りは宗教の力が絶大である場合は、美術もそれによる制限が加わり、芸術的な欲求をかなえることが困難であったということのようです。

画一化した記号的な宗教画が必要とされていたということでしょう。

↑その点、この中世の最後に現れたジョットは、再び、生き生きした人間を描き始めたようです。

↑1400年代になってルネッサンスを迎えますが、

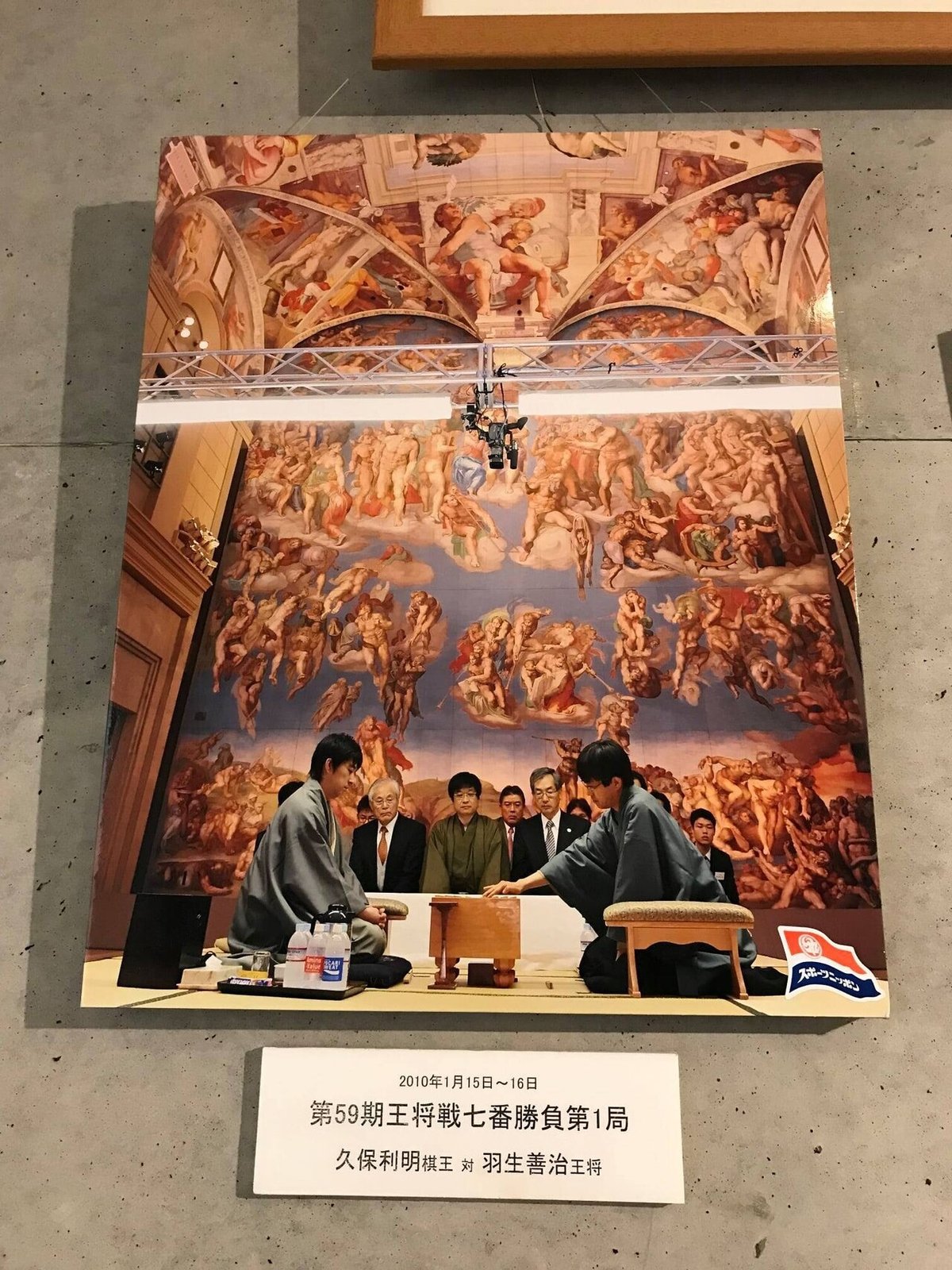

こちらはその代表的なミケランジェロのシスティーナ礼拝堂天井画、壁画。色使いも人物の表情、躍動感も芸術性の赴くままに力一杯描くようになっています。

同じ大きさの礼拝堂を作ってしまっているので、規模が実感できるのは非常に良い。

↑この絵の前で、2010年には王将戦が行われたそうです。何とも落ち着かない気もしますが、集中すればあまり変わらないのでしょう。

↑画題として非常に多くの作家が描いている、受胎告知。

アンジェリコという作者。

1440年。マリアに天使ガブリエルが受胎を告げるということです。天使も聖母も光背や翼がなければ普通のご婦人に見えるほど、身近な描き方です。この頃から、実際の登場人物の顔を依頼者の顔にするようなことも行われるようになってきたのでしょう。とにかくルネッサンスになって全体が明るい。

↑上品なご婦人としての天使。

↑1475-1480年 フースによる羊飼いの礼拝の一部。このような表情はこれまでには表現されていなかったように思います。

↑これも受胎告知。ベッリーニ。1500年。ごく自然な動きで宗教的な一大イベントが示されています。

↑1514年、ラファエロの小椅子の聖母。マリアとイエスが家族の記念写真のように写実的に描かれています。

↑1582年の受胎告知。バロッチ。

この絵では天使が右側。これまで極めて特別であった宗教世界がこのように身近な親しみのあるものとして描かれることは、当時の人の精神性を変えることに強く影響したでしょう。

歴史的にはこの後、現代に続くまで非常に多くの作家、流行などが出現して、それについて何だか分からなくなるかもしれませんが、

次の機会もおもしろく、強く感じ入るものがあれば、まとめてみたいと思います。

いかがでしたでしょうか?

行ってみたくなりましたか?

私も3回ほど行ったことがあります。

米村さんが言う通り、とてもじゃないけどじっくり見ていたら1日では足りません。

私の初挑戦は、

こんなに広い美術館とは知らずに、午後に入館。

高い入場料を回収しなければと、スローペースでじっくりじっくり見ていたらあっという間に閉館間際になってしまい、

せっかくやっと、美術の教科書で見た事ある絵が出てきた!と思った頃には駆け足で、ピカソのゲルニカなんかはもう、ダッシュで駆け抜けました(これが有名なゲルニカダッシュ事件)

2回目は友人の結婚式で。

そう。大塚国際美術館は結婚式も挙げられるのです。

私も、ちょーーーーうど、結婚式場を探しているタイミングでありました。

大塚で挙げるのもいいななんて思っていた矢先に、先越される形でやられちゃった感じ。チ!

とてもとても素敵でしたよ(^^)

3度目は、結婚式参列者にお土産として配られたチケットで。

それもかれこれ…10年近く前の話だから、そろそろ久しぶりに、一人でじっくり見に行きたいものです(^^♪

徳島大学の職員は福利厚生の一環で、ときどき大塚国際美術館のチケット割引サービスがあるのです。次回連絡があったらゲットしよう~っと♪

いいなと思ったら応援しよう!