目をキラキラさせて読むようになり、国語の偏差値は+20!? 「児童書を読ませなきゃ」という焦りがなくなりました

お子さんがヨンデミーを約1年間継続してご受講中のミーナさんに、お話を伺いました。

ミーナさんのお子さんは、小学校3年生&年中の2人姉妹。

親子で図書館に通う習慣はあったものの、上のお子さんが2年生になってからなかなか児童書を読まないことに悩んでいました。

受講を始めたきっかけ、停滞期のエピソード、受講してよかったこと……お子さんとミーナさんのおうち読書の軌跡は必見です!

ここに注目! ヨンデミーエピソード

小2のお子さんは、読み聞かせの習慣があったおかげで絵本は大好き。でも児童書となると全然読んでくれない……。

「何をしてくれるんだろう?」と不安に思いながらも思い切ってヨンデミーを始めたところ、お子さんが目をキラキラさせて読むように!

模試の国語で問題文を読み切れるようになり、偏差値が毎回10ずつアップ。毎日少しずつ読書を続けていた効果を実感!

本との出会いをきっかけに、お子さんが自分から興味のあることを調べて考えるように。夢や目標に向かってどんどん世界を広げています。

保護者さまは読書教育にふれていくうちに教育観が大きく変化。それまでの焦りが削ぎ落とされ、お子さんにいっそう寄り添って成長を引き出せるようになりました。

国語の偏差値が毎回10ずつアップ!?

——ヨンデミーを初めて今年の春で1年になるんですよね。最近、お子さんに変化があったそうですが、どんな成長があったんでしょうか?

最近、国語の模試での偏差値が上がってきたんです。

半年に一度、大手塾の模試を受けているのですが、ヨンデミーを始める前は偏差値が41くらいでした。それが6月には51くらいになって、前回の11月では62〜63まで上がったんです。

——それはすごい……! 10ずつ上がるなんてなかなかないことだと思うのですが、どんな勉強をしていたんですか?

それが、やっていたのは漢字の勉強だけだったんです。

私自身は国語の勉強の教え方がわからなくて……

カギになったのは、問題文を読みこなせるようになったことだと思います。

以前の模試では、5ページくらいある物語を読みきることができなくて、「半分読んだら時間が終わった」と言っていたくらいでした。

でも今は、問題を全部読み切れて、なおかつ読み返して、間違いがないか振り返る時間もとれたと言うんです。

——なるほど、そこがカギだったんですね! 問題文や設問をきちんと読むことで、取れる点は大幅にアップしますよね。

娘と一緒に「これって、ヨンデミーで毎日読書を続けられていたおかげじゃない!?」と驚きました。

本当に、とりあえず漢字だけを国語の勉強としてやらせている状態だったので……通塾はしていないですし、日々の宿題と通信教育のほかには何もやっていないんです。

学校のテストでも、心情を問う問題が解けるようになりました。それまではトンチンカンな選択肢に○をつけていたこともあったのですが、そういうミスはだいぶ減っています。

考える力、読み解く力も自然についたのは、ヨンデミー先生が戦略的に本を選んでくれたおかげなのではないかと思っています。

📙ヨンデミーの選書は少しずつレベルアップできる設計になっています。独自の「YL(ヨンデミーレベル)」を採用したおすすめで、楽しみながら自然と幅広い文章を読めるようになるんです。

児童書をなかなか読んでくれなくて……

——驚くようなエピソードですが、そもそも、ご受講を始められる前のお子さんはどんな様子だったんでしょうか?

児童書をなかなか読んでくれないのが悩みでした。

小さい頃から寝る前の20分は必ず絵本の時間にしていたので、絵本は好きで抵抗はないみたいなんです。

でも、文字が多くなったり分厚くなったりすると、なかなか抵抗があって……。

——絵本から児童書への移行でお悩みだったんですね。何か読んでもらうための工夫はされていたんでしょうか?

食卓や娘の机の上に本を置いたり、「この本、すごく面白かったよ」と声かけをしたりしていました。でも、「ふーん」と横によけられて終わりでしたね。

「2年生なんだから絵本じゃなくて児童書を読ませなきゃ」と思って、出版社のおすすめ本や、低学年向けの推薦図書をひたすら借りてみることもしました。でもどれもヒットしなくて……。

なんとか読んでみても、文字を追いかけるのに精一杯で、本の世界にはのめり込めていないようでした。

私は小さい頃、物語に入り込むことが好きだったので、その楽しさを味わって欲しかったんです。

でも、カラーの絵がないとなかなか進まないので「なんで自分が小さいころにできたことが、この子にはできないんだろう……」という気持ちでした。

娘の瞳が輝き出した!? 楽しさを取り戻した瞬間

——そうだったんですね。ご自身の子ども時代とのギャップに戸惑う保護者さまの声はよく伺います。そこから、どういうきっかけでヨンデミーを始められたんですか?

実は、ヨンデミーを知ってからすぐに使い始めたわけではないんです。

最初は何をしてくれるサービスなのかわからず、「大丈夫なのかな……」「何をやってくれるんだろう……」「通販サイトがおすすめしてくる本とは違うのかな?」といったことを、1か月ほど漠然と考えていました。

でも、春休みをきっかけに、思い切って娘に提案して始めてみたんです。

そうしたら、娘の様子がガラッと変わって驚きました!

——どんな変化があったんですか!?

おすすめされた本を、娘が目をキラキラさせて読むんです。

児童書を押し付けられていたころの様子とは違って、ちゃんと「楽しい」を取り戻していました。

📙 最初のアンケートに答えると、ヨンデミー先生が好みやレベルを分析して、楽しく読むのにぴったりな本をおすすめしてくれます。

最初に届いたおすすめは5歳くらいに読んでいたような本が多くて……正直に言うと「ここからかぁ……」というガッカリした気持ちはありました。

でも、娘の姿を見て気づいたんです。

これまでは私の気持ちだけが上に行きすぎて、彼女のレベルを理解していなかったんだなと。

自分の好きな絵本を読む娘は、本当に楽しそうでした。

——「思ったよりも簡単な本が、うちの子にはぴったりだったと気づいた」という声はよく伺います。その後のお子さんの様子はどうでしたか?

それまでは、8時半くらいになったら布団に入って本を読むのが習慣だったんですが……始めてからは「まだ8時半にならないの?」と聞いてくるようになったんです。

本は8時半から読むものだと思い込んでいたみたいで(笑)

「いつでも読んでいいんだよ」と伝えると、「あー、そうなのか!」と言って楽しそうに読んでいました。

——これまではなんとなく「8時半になったら読むもの」という認識だったのに、そこを自分から超えて「読みたい!」と思うようになったんですね……!

30日間の無料体験が終わって、娘に「どうする、続ける?」と聞いてみたら……「続けるに決まってるでしょ!」と言われたんです(笑)

私も、娘におすすめされた本を見ていて「選書の幅広さ」に魅力を感じていたので、継続を決めました。

自分のわずかな知識やなんとなくの勘で選ぶよりも、読書教育のプロであるヨンデミーに選書をお任せした方がいい。絶対に楽しいし、ためにもなるし、効率よく読書を楽しめるだろう。

30日間の体験を終えて、そんなふうに思っていましたね。

📙実は選書以外にも、細かなアプリの仕組みがお子さんの成長を日々サポートしているんです。 毎日3分のミニレッスンでは、「本は途中で読むのをやめても大丈夫」といった声かけや、本の楽しみ方を広げるコツをお届けしています。

1冊の本との出会いで成長……号泣することも

——ヨンデミーと一緒に読書を続けてきて、印象深かったエピソードはありますか?

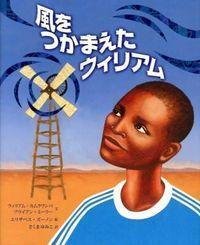

おすすめされた『風をつかまえたウィリアム』を読んだことで、娘に大きな変化があったんです。

『 風をつかまえたウィリアム』

貧しいアフリカの国に住む少年・ウィリアムが主人公のノンフィクション。 生活が苦しくて学校を辞めなければならなくなったウィリアムは、図書館へ通い、独学で学び続けて風車を作り上げ、ついに自力で電気をつけることに成功します。

この本を読んでから、何かを後回しにすることや、文句を言うことが激減したんです。

「まずは、はじめること。そして決して諦めないこと。」というウィリアムの信念に、娘は心を打たれたようでした。

気になることがあればすぐ調べて考え、「薬剤師になりたい」「スキーで上達したい」といった将来の夢や目標に向けて、自分から黙々と取り組めるようになりました。

——すごい……! 本を読んでいてウィリアムに出会えたからこその変化ですね。

その後にも似たテーマの『ジェドおじさんはとこやさん』を読んだことで、さらに思いが強くなったようです。

この2冊の本をきっかけに、娘の世界は大きく広がりました。

最近の娘は、「アフリカに住む同世代の子どもたちに、何ができるだろうか?」と考え、現状を調べたり、現地の惨状を伝えるアーティストの活動を応援したりしています。今度開かれる展示会にも「行きたい」と言い出したので、親子で出かけようかなと思っています。

——それは楽しみですね。本を読むだけではないお子さんの読書経験がどんどん広がっているのを感じます。

ヨンデミーでは、時間を置いて似たテーマの本がおすすめされるので、本で得た内容を深堀りできますね。この本を自分で見つけることは難しかったと思います。

📙 ヨンデミーのおすすめ本は、メンバーが1冊1冊読んで200以上の項目を手動で入力しています。本の持つテーマやメッセージなど細かい部分まで押さえてデータ化しているので、今のお子さんにぴったりなおすすめができます。

——本からお子さんが受け取るものは想像以上に大きいですよね。たくさん本を読むと、その中にお子さんの思い出に残る1冊があるかもしれません。

この前、『世界で一番の贈り物』という本を読んで娘は初めて号泣していました。

——号泣ですか!? どんな本だったんでしょうか……?

戦争をしている敵国の戦士どうしが、クリスマスの日だけはお互いを想って一緒に過ごすものの、翌日にはまた武器を持って戦わなければならない……というストーリーです。

あたたかな思いやりと残酷さとの間で、心が揺さぶられたようでした。

娘はもう想像以上にたくさんの感情を理解できるのだと、知ることができた瞬間でしたね。

——それは感慨深いですね……。

ほかのお友だちの感想を見ることも、本人はすごく楽しみにしているようです。

アプリで同じ本を読んだ子の感想を見て、「あ、この子はそう思っていたんだ。もう1回読んでみよう」というふうにときどき読み直しています。

普段は感想を共有する友だちがなかなかいないので……印象深い体験になっているみたいですね。

📙 ほかのお子さんが読んでいる本の感想を「本の友」機能などで見ることができます! 全国の読書友だちと一緒に読書に取り組む体験ができます。

保護者さまも受講を通じて変化? 読書の本当の価値とは

——ここまで、お子さんのことについて伺ってきました。保護者さまにはヨンデミー受講を通じてどんな変化があったのでしょうか?

無料体験期間中に読んでいたプチレッスンの記事はとても影響が大きかったですね。

これまではただ漠然と本を読んでいたのですが……語彙力や読解力の話、作文の話などを読むうちに「こんな意味や効果があるから、読書は大事なんだ!」と深く知ることができて、とても学びになりました。

📙 保護者さま向けプチレッスン

ご受講生の保護者さまに定期配信している、サクッと読めて日々のおうち読書に役立つ記事です。

また、おうち読書のミカタラジオも親子で聴いています。

「読書」というワード一つでもさまざまな角度からバラエティに富んだ話をしてくれるので、ためになることばかりで聞いていて楽しいですね。

この前の回(#22 孫正義やビル・ゲイツの共通項。子どものリーダーシップの育て方とは?)も、とても興味深いなと思いながら聴きました。

——それは嬉しいです……! 「読書教育の生涯価値」「大学入試の動き」「これからの教育」など、いつものプチレッスンとは違ったちょっと深めの話をしています。

毎回シェアされているほかの保護者の方の悩みも「普段あまり意識しないけれど、そうだよね」と共感できて参考になります。

よく「家事の合間にながら聴きで」とラジオ内で言われますが、「ながらなんてもったいない!」と思って親子で動画を見るようにしています(笑)

毎週楽しみにしていて「早く金曜日にならないかな」と思うくらいです。

📙 おうち読書のミカタラジオ

Yondemy代表・笹沼をメインに毎週放送しているPodcastです。読書教育を通じて教育の「見方」をアップデートし、保護者さまどうしがお悩みや経験をシェアできる、おうち読書の「味方」になるラジオです。

——保護者さまのお役に立てるようお届けしていますので、そう言っていただけると嬉しいです……!

本当に、こんなに読書の世界が深くて面白いとは知りませんでした。

プチレッスンの記事やラジオを通じて、想像以上に読書から得られるものがたくさんあると知り、「読書っていいなぁ」という気持ちが強くなりましたね。

——読書は一般的に言われているよりもずっと多面的で、一生にわたっての影響を持つものなんです。私たちもそのことをもっと伝えていきたいなと思います。

突然の停滞期! 乗り越えられたわけは……?

ただ、こうして読書のメリットを知ったことで、私も欲が出てきてしまって……。

「せっかくだから作文が上手になってほしい」「もっと効率的に読めるんじゃないか」と、あれこれ欲張って考えるようになっていました。

いろいろなことが気になって、自分で調べたり、ヨンデミーの相談窓口にメールしたりもしていましたね。

——なるほど……! 様々なメリットがあるからこそ、お子さんへの期待も大きくなってしまいがちですよね。

それが結局、よくない焦りを生んでしまったこともありました。

実は、娘の読書が停滞期になってしまった時期があったんです。

今思うと、学習発表会の練習でリコーダーが上手に吹けなかったことが影響していたようで……うまくいかない焦りで勉強が疎かになり、読書も投げやりになってしまっていたみたいです。

読む時間が減ったり、そもそも本を読まない日があったりもしました。

——そうだったんですか……一つのことが気になると、お子さんも負のスパイラルに陥ってしまいますよね……。

私も欲張りモードになっていたので、「うちの子はこんなに読まないで大丈夫なんだろうか」「本当にどうしよう」と、親子でひどく焦っていたんです。

——なるほど、それまで順調に続けていたのでしたら、焦ってしまう気持ちはとてもわかります……停滞期を乗り越えたのには、何かきっかけがあったのでしょうか?

一つは、私たちの悩みをミカタラジオのお便り紹介で取り上げてもらったことがきっかけでした。

ヨンデミーの先生たちも読書には波があったと聴いて、ふっと心が軽くなって安心しました。「また自然と戻っていくのであれば、焦らずにいれば大丈夫だ」と、親子で安心することができたんです。

——そうだったんですか……!

焦ってあれこれ考えていたことが削ぎ落とされて、「楽しんでいけばいい」と気持ちが切り替わった瞬間でしたね。

今となっては、なぜ児童書を読ませるのにこだわっていたのかもわからなくなりました。

娘はヨンデミーを通じて好きな本を読めて嬉しいようなので、「それでいいな」と今は思っています。

——素敵な気持ちの変化ですね。お子さんも保護者さまも、純粋に読書の世界に入り込んで楽しんでいることが感じられます。

楽しむことを大切に、成長は自然とついてくる

読書に対する気持ちも変わり、ただヨンデミーを信じて娘に寄り添ったことで、たくさんの変化と実りがあった1年でした。

今でも4000文字くらいの本を1日1冊読んでいるだけなのですが、1年経つと語彙力や読解力もそれ相応についてきたのを感じます。

——模試での偏差値アップは、まさにその効果ですね。

「語彙力を高めるために」「読解力を上げるために」と難しくあれこれ心配しなくても、楽しんで読んでいくだけで自然と変化があるのは驚きです。

📙 ヨンデミーでは、お子さんの感想をふまえながら、適切なタイミングで適切な本を選んでおすすめします。その結果、お子さん任せの自由読書よりも速く、長く難しい本が読めるようになるんです。

——本当にたくさんの変化があったんですね。1年足らずでの成長とは思えないくらいです……!

娘の変化を見て、「読書ってすごい、奥深い」と、改めて感じますね。

「読書」を知れば知るほど、わが家にとってヨンデミーが欠かせない大切な存在になっています。

これからも自分のペースで読書を続けて、娘の世界がよりいっそう広がってくれればいいなと思っています。

——お子さんに寄り添って読書を続けたことで、自然とお子さんの成長が引き出されたんですね。素敵なお話をありがとうございました!

▽お子さんが読書に夢中になる! ヨンデミーはこちらをチェック

▽「おうち読書のミカタライン」(無料公式LINE)で、保護者様向け資料をプレゼント!

プロによるおうち読書のノウハウをお届け!

この記事が役に立ったら、ぜひスキ・シェア・フォローをお願いします!

「スキ」を押すとヨンデミーの仲間たちが読書教育のヒントを教えてくれますよ📚✨