【分布意味論時代の歩き方8パス目】「もう一人のフェルゼン伯爵」ホーレス・ウォルポール伯爵の始めた英国ゴシック・リバイバル運動とフランスにおけるロココ文化の終焉について。

この投稿は以下の投稿の続きとなります。

どの国でも、いわゆる封建時代にはここでいう「鶴屋南北「東海道四谷怪談(1825年)」における伊右衛門タイプ=目標達成の為には手段を選ばない野心家」の跋扈が見受けられたものです。例えば十字軍運動時代の中世欧州では、宮廷に潜り込んだ吟遊詩人や馬上槍試合に優勝した遍歴騎士が出征中の夫に代わって居城を守る女主人を狙うある種の「寝取られ男(コキュ)譚」が、反権力志向のガス抜きとして流行。

寺田龍男「軍記物語と英雄叙事詩一成立・書承期の社会背景一」

この構図は「庶民出身ながら貴族のレーナル夫人と不倫関係に陥った野心家の青年ジュリアン・ソレルの目を通して来るべき革命(七月革命)に怯えながら堕落した生活を送る王政復古下の聖職者・貴族階級の姿をあますところなく描く」スタンダール「赤と黒(Le Rouge et le Noir,1730年)」や、真逆に「ペテルブルグ的(王政復古時代フランスにおける「ナポレオン的」)身の程知らずの野心に満ちた工兵士官ゲルマンが、カルタ勝負に勝つ為に神秘的霊感の持ち主と噂される伯爵夫人を脅し、かえって自滅を遂げる」プーシキン「スペードの女王(иковая дама,1834年)」にも継承されて「階級闘争的ラブストーリー」とでも呼ぶべきジャンルを構成するに至る。

ある意味、ヒロインが貴族男性と庶民男性の選択に悩む英国文学E.M.フォースター「眺めのいい部屋(A Room with a View,1908年)」やD.H.ローレンス「チャタレイ夫人の恋人(Lady Chatterley's Lover,1928年)」あたりが、この「階級闘争的ラブストーリー」ジャンルの掉尾。なおE.M.フォースターは同性愛者であり、彼の小説は全て同性愛ラブストーリーとして読み替える事が可能とされ(ゲイないしはスラッシュ(海外版腐女子)いうところの「E.M.フォースター変換(E.M. Forster Transformation」)、従って男の尻に向けられる視線が常にねっとり濃厚だったりする。その一方で「チャタレイ夫人の恋人」の方は冒頭でチャタレイ凖男爵が人間として徹底破壊される描写がウィリアム・ギブスンの様なサイバーパンク文学者に思わぬ影響を与える展開となった。そういえばシュテファン・ツヴァイクの評伝「マリー・アントワネット(1932年)」と池田理代子の漫画「ベルサイユのばら(1972年~1973年)」の最大の相違点の一つは、前者が先王ルイ15世を終始「(生前から死臭を漂わせている様な)既にまだ生きてるといえるかどうかさえ怪しい半死体状態」っぽく表現し続ける事によって「国王崩御、新王即位」の報がフランス国民に天下一新の歓喜をもたらす描写につなげたのに対し、後者は「60過ぎだけど見た目は元気」なる設定をデュ・バリー夫人との対決をめぐるドラマに完全に組み込んでのけた点。まぁこの辺りは「どっちが正解?」という話ではなく「媒体の違いによる表現最適化結果の相違」という話になってくるかと思われる。

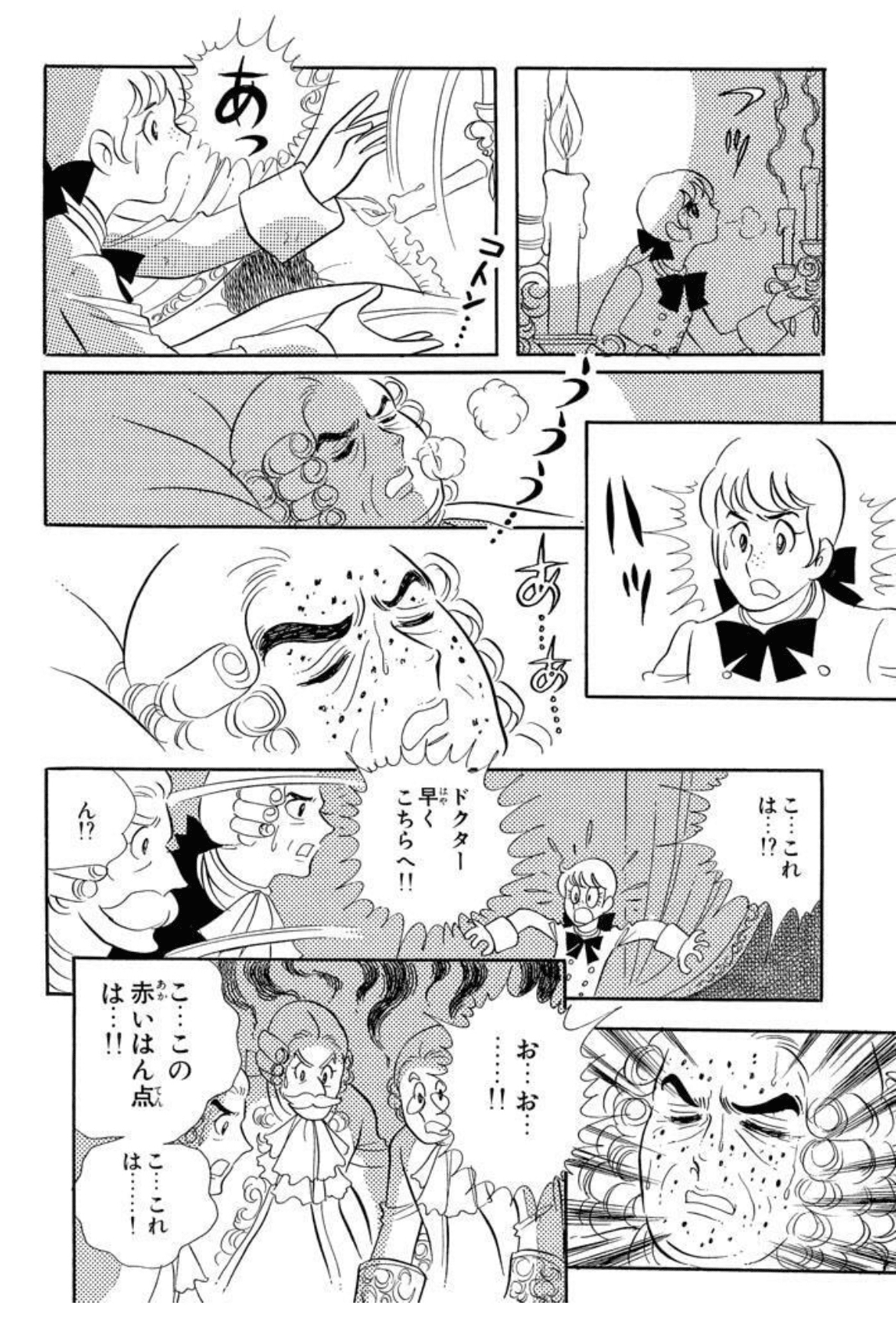

19世紀欧州では四谷怪談よろしく「野心家の男性に出世の踏み台として利用された女が復讐を遂げる物語」も量産された。フリードリヒ・フーケ「ウンディーネ(Undine,1811年)」や、トーマス・ハーディ「ダーバヴィル家のテス(Tess of the d'Urbervilles,1891年)」辺りが後世に名を残す。四谷怪談においては仏壇に吸い込まれた親族が天井を真っ赤に染めるが、「ウンディーヌ」においてはヒロインを裏切った男が「披露宴会場で生きながら全身を水で包まれ列席者の目の前で溺死」し「テス」においては「二階で滅多突きにされた結果、流れた血が一階のは天井を真っ赤に染めた挙句の果てに床まで滴り落ちる」。こういう演出はルサンチマンを爆発させるヒロインが壮絶な美貌の持ち主だったり、可憐で可愛く健気だったり、盲目的なまでに尽くすタイプだったりするほどギャップで破壊力が増す事が新発見された時代…

思えばこうした系譜のさらなる大源流には、欧州において伝統的に至高の古典ともてはやされてきた「古代ギリシャ英雄叙事詩における愛憎ドロドロ世界」があったのです。

ホメーロスの叙事詩「イーリアス(Iliad,紀元前8世紀中旬成立)」の登場人物の一人。父の死後にミュケーナイ王となり、全ギリシアをまとめあげた。ギリシア方の王たちを率いて戦った為にローマ時代には「王の中の王」と呼ばれ、皇帝の比喩とみなされていたが、その偉業以上に傲慢で非情、所有欲の強い男であったといわれる。

●絶世の美女とされるヘレネーの双子の異父姉であるクリュタイムネーストラーを、夫でありいとこのタンタロスを殺して奪い彼女との間に3人の子供をもうけた。

●弟メネラーオス(スパルタ王)の妻ヘレネーが、小アジアに位置するトロイアの王子パリスに連れ去られたことへの怒り、及び掟を破り他者の妻を奪ったパリスへの報復のため、全ギリシアから志願者を募ってトロイアに戦争を仕掛けた。出征時に逆風が吹いたため船出ができなくなると、娘イーピゲネイアを女神アルテミスに生贄として捧げれば解決するとの予言をうけ、苦悩の果てに娘を殺害してトロイアへ向かう。この非情の決断がクリュタイムネーストラーの憎悪を買ったのみならず、イーピゲネイアを呼び寄せる口実にアキレウスとの見合いを使った事からアキレウスとの確執が始まる。『イーリアス』第一歌においてアキレウスとの関係が決定的に悪化し、アカイア陣営に危機が訪れる展開を迎えるのには、そういう背景もあったのである。

●戦勝後、トロイア王女カッサンドラーを愛妾として伴い凱旋するが、イーピゲネイアの死を遺恨に思う妻クリュタイムネーストラーとその情夫アイギストスに暗殺される。この神話は悲劇作家アイスキュロスのオレステイア三部作の一つ『アガメムノーン』の題材となった。

かかる復讐の連鎖はアガメムノーンとクリュタイムネーストラーの間に生まれたオレステースの代にまで継承される展開を迎える。

そしてスウェーデン宮廷におけるフェルセン伯爵の振る舞いに注目する限り完全に「伊右衛門タイプ」。なのでシュテファン・ツヴァイク版「マリー・アントワネット」に登場する彼もまた、あえて「あくまでスウェーデンの国益を最優先とする立場から、その美貌を利用してマリー・アントワネット王妃を籠絡せんとして近づいた」疑惑を完全に払拭することなく描かれます。

1779年にフランス軍の王立バヴィエール連隊に入隊した後、ロシャンボー伯爵の副官としてアメリカ独立戦争に参戦、1781年のヨークタウンの戦いで戦功をあげた。1783年にはジョージ・ワシントンからシンシナティ協会勲章を受けた。独立戦争の後は1783年にフランスに戻り、宮廷で人気を博し、王妃マリー・アントワネットの愛人となった。

同じ頃にピサにいたスウェーデン王グスタフ3世の招聘を受け、グスタフ3世に同伴してイタリアを旅した後、1784年にスウェーデンに帰国した。1785年にフランスの王立スウェーデン連隊隊長に任命され、1788年に第一次ロシア・スウェーデン戦争が勃発すると連隊とともにフィンランドに渡った。同年秋には政治情勢が悪化していたフランスに派遣された。派遣の理由はフェルセンがフランス王家と懇意で、グスタフ3世が駐仏大使のスタール男爵を信用しなくなったためとされる。

フランス革命が勃発するとフェルセンはフランス王家がパリに軟禁されている限り、王家が勝利する望みはないと判断して、王家の亡命を手配した。これが1791年6月のヴァレンヌ事件である。王家の脱出当日、フェルセンは馬車の御者として王家をテュイルリー宮殿のあるカルーゼル広場からサン・マルタン門(現パリ10区)、ついでパリ郊外のボンディに送り届けた。ただし、フランス王家の逃亡は結局失敗に終わった。

1791年8月、ウィーンに派遣され、神聖ローマ皇帝レオポルト2世を説得して対仏大同盟を結成しようとしたが、レオポルト2世は何もしようとせず、フェルセンは代わりにオーストリア領ネーデルラントのブリュッセルに転じた。1792年2月には駐ポルトガル大使の身分証明を偽造してパリに入城、13日と14日の2度にわたって王家と面会したが、再度の逃亡は不可能と判断、21日に再度テュイルリー宮殿を訪れた後は27日にブリュッセルに帰った。

一方、シュテファン・ツヴァイク版においては「グランド・ツァーでフランスを訪れた堅苦しい英国紳士」ホレース・ウォルポール(Horace Walpole, 4th Earl of Orford, 1717年~1797年)が、マリー・アントワネット王妃の魅力を前にしてあっけなく陥落していく様子が描かれ「フェルセン伯爵も同様の過程を経て、木乃伊取りが木乃伊になったパターンだった可能性」が仄めかされるのです。

李東哲「ミイラ取りがミイラになる」

マリー・アントワネットの最も本質的な魅力が、その身のこなしの余人には真似がたい優美さにある事は、みんなが一致してみとめるところである。マリー・アントワネットは、生き生きした態度をとる時はじめて、その体に生まれつきそなわった音楽性を明らかにした。彼女が形のいい脚を運んで颯爽と鏡の間に並ぶ人々の間を通る時、おしゃべりをするために肘掛け椅子にあだっぽくしなしなと身をもたせる時、乱暴に飛び上がって飛ぶように階段を上り下りする時、生まれながらの優美な身振りで眩しいほど白い手をさし出したり女友達の腰に優しく手を回したりする時、彼女の身のこなしは全然努力を払わないながら、女性の肉体的直感から、完全な効果を生んだ。

「きちんと身を起こしてる時」と、普段は冷静なイギリス人ホレース・ウォルポールは書いている。「彼女は美の立像であり、からだを動かす時は優雅そのものと化した人間である」。そして実際、彼女は勇敢な女人族アマゾンの様に、馬に乗り、ボール遊びをした。彼女のしなやかで才能に恵まれたからだが動き出すと、常に彼女は、技量だけでなく官能的な魅力でも、宮廷で最も美しい婦人達を凌いだ。そして、すっかり魅了されたウォルポールは、彼女のダンスはかならずしも厳密にリズムに従ってないという異議を、それなら音楽の方が間違っている、と誠に礼にかなった言葉で退けたものだ。

どうやら軍人としても相応の足跡を残したフェルゼン伯爵は終始「質実剛健な行動の人」であり続け、フランス王室やマリー・アントワネット王妃について抱いた個人的感情など一切書き残さなかった様で、その部分を英国人文学者などの饒舌によって補完する必要が生じた様です。もちろんオーストリア宮廷における1762年の演奏会に際して幼少時のモーツァルトが幼少時のマリー・アントワネットに思わず求婚してしまった逸話も紹介されており、マリー・アントワネットがそうやって周囲の人間を魅了して味方に変えていく存在だった事を前提に物語全体が進行していくのです。

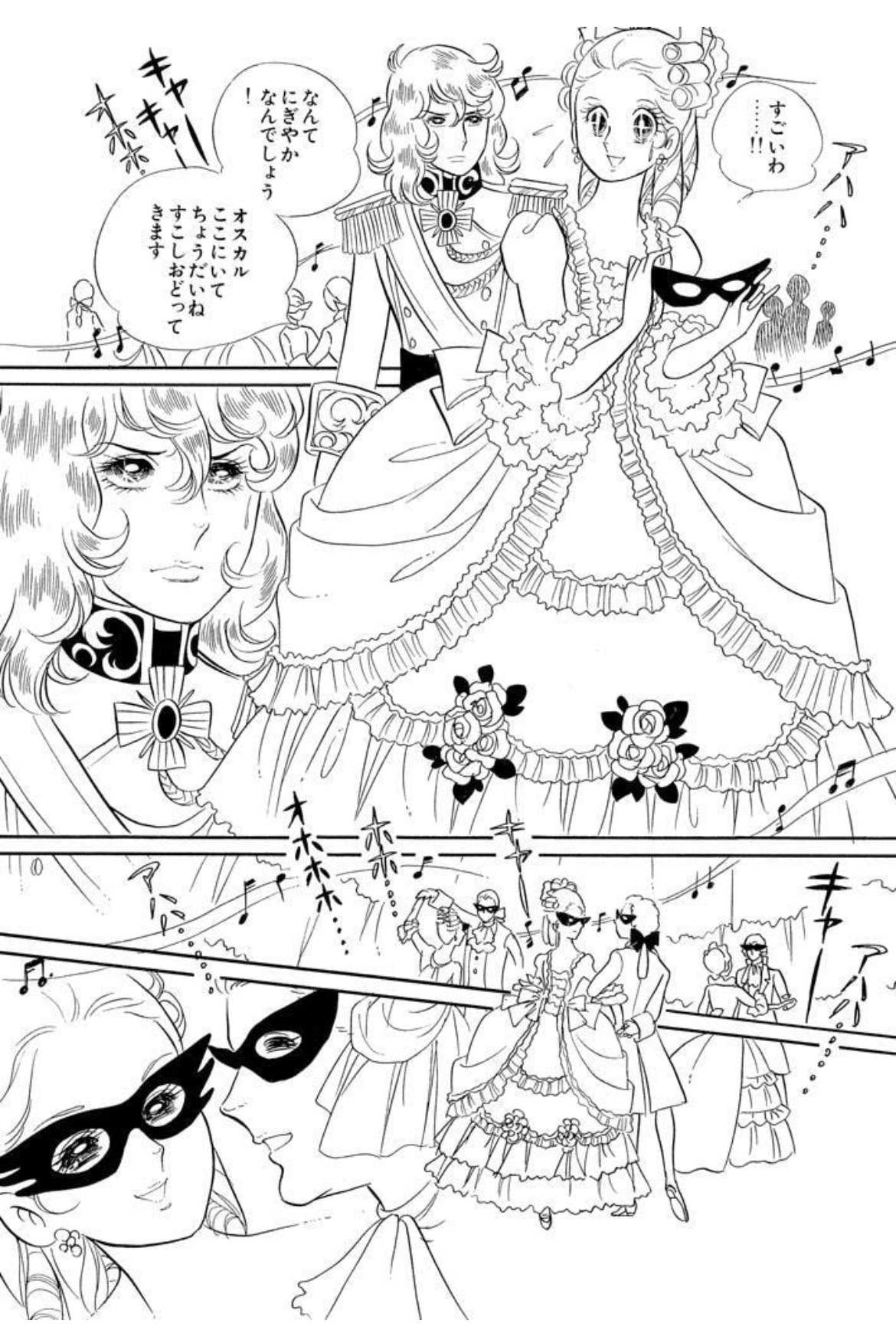

一方、池田理代子「ベルサイユのばら(1972年~1973年)」の漫画版では1773年におけるパリでの最初のお披露目段階で王太子妃マリー・アントワネットと留学生時代のフェルゼンは運命の出会いを果たしてしまい、フェルゼンのアメリカ独立戦争参戦はむしろ二人の間に距離を置く必要が生じたからという展開。巻き添えに主人公オスカルまで被弾してしまうし「色悪」はやはり「色悪」なのでは?

「色悪」はやはり「色悪」…それをいうなら四谷怪談における伊右衛門についても鶴屋南北「東海道四谷怪談(1825年)」以前に元話を同じくする、曲亭馬琴「勧善常世物語(1806年)」や柳亭種彦「近世怪談霜夜星(1808年)」における「全く別解釈の伊右衛門」が存在し、かつ京極夏彦「嗤う伊右衛門(1997年)」では両系統の統合が試みられている。要するに性別を問わず美貌の持ち主なるもの、ただそこに存在するだけで百の全く異なる(お互い相反する内容をも含む)物語が紡がれてしまう存在なのだとも。

それではここに突如登場するホレース・ウォルポールなる人物、一体何者だったのか。英国政治史においては18世紀前半、「馬賊(Whiggamore)」なる罵倒語に由来するホイッグ党(Whig Party)と「無頼盗賊団(Tory)」なる罵倒語に由来するトーリー党(Tory Party)の党争が 名誉革命(1688年)を経てホイッグ党の勝利に終わり、いわゆる「ウォルポールの平和(1720年~1742年)」へと到達する訳ですが、その立役者となったロバート・ウォルポール伯爵(Robert Walpole, 1st Earl of Orford, 1676年~1745年)」の孫。やがて「ウォルポールの平和」時代の孤立主義は、若手ホイッグ党員が主導する海外植民地戦争への積極的介入路線へと推移しますが、この時以降大英帝国においては政権交代が政策失敗を契機として平和裡に事務的に進められる様になり、現代の責任内閣制の大源流となったのです。

こうした政治展開の余波が「時代遅れになった系統の政治家が政争の現場から離れ懐古趣味に没頭する文化」の台頭、「若年期におけるグランド・ツァー体験が強烈すぎて、魂がグレート=ブリテン島に戻ってこず典型的英国紳士になり損ねた人々」の列伝の始まりともなった訳ですね。

今日、ウォルポールが知られているのは、その趣味的な生活ぶりによる。

別荘のストロベリー・ヒル・ハウスを改築して(工事は1750年頃から数十年にわたった)、自分好みの中世ゴシック風に仕立てたが、これが大変な評判になり、毎日見学者が来るほどであった。1757年からそこに印刷所をもうけ、自作やグレイその他友人の作品を次々と印刷出版した。また、ある日見た夢をもとに中世の古城を舞台にした幻想的な小説「オトラント城奇譚(The Castle of Otranto, 1764年)」を書き、これも評判を呼んだ。ストローベリ・ヒルと「オトラント城奇譚」はイギリスにおけるゴシック趣味の流行に決定的な影響を与えたと評されている。

18世紀英国の文化運動「ゴシック・リバイバル」も英国における「グランドツアー(Grand Tour)」の伝統に由来。別荘ストロベリー・ヒル・ハウスを自分好みの中世ゴシック風に改築し「オトラント城奇譚(The Castle of Otranto,1764年)」を発表したホーレス・ウォルポール(Horace Walpole, 4th Earl of Orford, 1717年~1797年)や、未隠遁地にシトー修道院風の自宅を建て「ヴァセック(Vathek,1786年)」を発表したばかりか美食も極めたウィリアム・トマス・ベックフォード(William Thomas Beckford, 1760年~1844年)らあたりが有名だが、その行動力の源泉はどちらも大陸遊学時代に受けたカルチャー・ショックにあったのである。

だからホレース・ウォルポールはマリー・アントワネットと邂逅して変貌したというより(彼自身の変貌はそれ以前から始まっている)、自分の本質を典型的英国紳士から逸脱させた大陸宮廷文化の結晶をマリー・アントワネットに見出して虜になったと考えた方が良さそうです。その一方で…

マリー・アントワネットは意識的本能から運動を好んだ。落ち着いていないのが彼女の本領なのである。それに反して、静かに座っていたり、耳をすまして聴いていたり、本を読んだり、ひそかに聞き耳をたてたり、考えにふけったりする事、ある意味では眠っている事でさえ、彼女にとっては堪え難い辛抱の試練なのだ。ただあちこちへと動き回り、しじゅうあれやこれやに手をつけてしまいまでやり通さず、いつも何かやっているのに、また他の事に手を出す。しかも自分で真面目に努力する事はしないのである。いつも時間が停止しない事を感じるだけで、ただ時間のあとを追っかけ、追いつき、追い越そうとするだけである。食事にも長い時間をかけず、お菓子を手早く少しつまむだけ。睡眠時間も考える時間も長くはなく、ただ先へ先へと目先を変えて無為の生活を送るだけである。こういう風で、マリー・アントワネットの過ごした王妃としての二十年は、自分自身のまわりをぐるぐる回る永遠の運動と化してしまい、外的にも内的にも何の目標も持たず、人間的に政治的にいって完全な空転に終わる事になった。

皮肉にもそれはシュテファン・ツヴァイク「マリー・アントワネット」においてはオーストリア女帝マリー・テレジアの手紙を援用する形で終始告発され続ける「退廃したフランス宮廷文化の悪影響」、すなわちマリー・アントワネットの国民人気を致命的に失墜させた首飾り事件(Affaire du collier de la reine, 1785年)の背景にあった「冒険児」カリオストロ伯爵(Cagliostro,1743年~1795年)や「色事師」カサノヴァ(Giovanni Giacomo Casanova,1725年~1798年)や「不死者」サン・ジェルマン伯(Comte de Saint-Germain,1707年頃-1784年?)の様な詐欺師スレスレの山師が大手を振って宮廷やサロンを渡り歩くいかがわしさと表裏一体にあったとされているのです。

シュテファン・ツヴァイクはこの形における「深慮に欠けた軽薄極まりないロココ貴族の精神文化」の一つの結晶形をマリー・アントワネットに、もう一つの結晶形をオルレアン公フィリップ2世(Louis Philippe II Joseph, duc de Chartres, puis duc d'Orléans, 1747年~1793年)、すなわちマリー・アントワネットの政敵として知られるフィリップ・エガリテ(Philippe Égalité=平等公フィリップ)に見て取って、鋭く対比させたともいえそうです。

池田理代子の漫画版はあえてオルレアン公への言及は最小限に留めつつ(シュテファン・ツヴァイク版に準拠して)短期的にはデュバリー夫人、長期的にはローアン大司教ら「首飾り事件」一味を対抗馬として浮上させている。なおポリニャック公爵夫人の浪費癖強調はシュテファン・ツヴァイク版由来。そこにはマリー・アントワネットへの批判の矛先をかわすスケープゴート的意味合いがあったとも? それはそれとして、無駄にイケオジなメルシー伯がたまらない…

マントノンやポンパドゥールでさえ、天使のような伏し目のお気に入り、つつましやかでおとなしいポリニャックほど金を使わせはしなかったのである。[ポリニャック家への寵愛という]この渦に巻き込まれなかった人々は、呆然とたちつくすのみ…[王妃の]手をまた見えないところであやつっているのが、すみれ色の目をした女、美しい、もの静かなポリニャック夫人なのだった。

一方アニメ版はこのオルレアン公を終始「わざわざ姿を見られる危険を犯してまでして現場に赴き、失敗した部下をただちに自ら処刑する」殺人狂の冷酷無惨な大悪党として描く前代未聞の設定変更を敢行。7月王政(1830年~1848年)時代の王統で、以降も活発な活動を続けたオルレアニストの皆さんから、よくぞクレームが入らなかったものとしか…

かくしてアニメ版「ベルサイユのばら」におけるオルレアン公は、マリー・アントワネットやアルトワ伯爵を罵倒しつ、(最終的には「球戯場の誓い(Tennis Court Oath, 1789年6月)」に到る)ラファイエット(Marie-Joseph Paul Yves Roch Gilbert Du Motier, Marquis De La Fayette、1757年~1834年)やムーニエ(Jean Joseph Mounier, 1758年~1806年)やバイイ(Jean-Sylvain Bailly, 1736年~1793年)ら革新貴族に対抗すべく、居城パレ・ロワイヤルを民衆に解放し「第三身分とは何か(qu'est-ce que le tiers état, 1789年1月)」著者シィエス(Emmanuel-Joseph Sieyès, 1748年~1836年)6月20日)や後のジロンド派指導者ブリッソー(Jacques Pierre Brissot, 1754年~1793年)を匿い、そのパレ・ロワイヤルからバスチーユ牢獄襲撃隊(1789年7月)もベルサイユ行進隊(1789年7月)も進発させた「いかにも深慮に欠けた軽薄極まりないロココ貴族らしい」無節操なまでの多様体性から完全解放された存在に仕立て上げられ、かつその状態でフランスに逆輸出される展開を迎えたのでした。あゝロココ文化も遠くなりにけり…

最近ば史学上の研究も、概ねはこうしたシュテファン・ツヴァイク流の「フランス革命は王侯貴族側の自打球(無分別な党争の加熱)として始まった」「しかもこの党争はオルレアン派が復古王制を打倒した7月革命(1830年)まで継続した」史観寄りな模様。つまりもう誰も「フランス革命は民衆が起こした」とも「ブルジョワ革命だった」とも信じてない?

確かにフランス革命前夜の最底辺階層「サン=キュロット(浮浪小作人)」が国民総動員令を契機に兵士供給階層としてそれなりの政治的影響力を備えるに至り、恐怖政治(1973年~1974年)を後押しした。しかし彼らはその後、革命戦争からナポレオン戦争の時代にかけて戦死するか耕作地を恩寵をとして与えられ零細自作農化してしまい、ボナパリズムを支持するサイレント・マジョリティに変貌を遂げてしまう。そしてこの現実に直面したカール・マルクスは彼らを「権力に媚びる事しか知らないルンペン・プロレタリアート」と罵倒して切り捨てる事により、自らの「やがて来るべき権威主義とも資本主義とも無関係な新人類としてのプロレタリアート」理念を守ろうとした。

プロレタリアート概念がそうやって恣意的に定義される内容なら「団結」の範囲は広がるどころかポアソン分布や指数分布で規定される様な「中央値から外れた途端に急速な減衰が待つ」尖った分布としてしか存在し得なくなってしまう。そしてまさにかかる硬直化現象のせいで「(マルクスの思想から出発しながら、全くの別物に成長した)マルクス主義」は20世紀後半に衰退期を迎え、すっかり硬直化してしまったという次第。

19世紀後半の英国でも保守党(旧トーリー党)のプリムローズリーグ運動が功を奏して労働者階層や女性の多くが保守党を支持する様になり、自由党や労働党の様な革新政党が選挙権拡大運動を冷笑したり警戒する様になっている。

なお大日本帝国時代の選挙権拡大運動も「農村そのものを選挙権拡大に応じて逐次票田化していく」立憲政友会の「我田引鉄」政策に牽引される形で展開。その一方で当時の日本の左翼陣営はコミンテルンからの「まずはブルジョワ革命を起こし天皇制を打倒せよ」なる見当外れの指導に拘束され(あえて坂張した労農派を除き)庶民感情を敵に回さざるを得なくなり、遂には治安維持法(1925年)制定によってあっけなく殲滅されてしまう。そして最近の似非リベラルは、当時の「二段階革命理論を巡る深刻な論争」を継承する事なく勝手にそれぞれが自説を提唱して反権力を気取ってるだけなので、支離滅裂な事しか言えなくなっている。

こうなった以上は、まずあえて大英帝国においては保守党、大日本帝国においては立憲政友会の様な保守政党が「国民全員に選挙権が付与された議会制民主主義への移行」を成功させた政治的リアリズムを認めた上で、どうしてその後英国保守党がボーア戦争泥沼化へ、日本の立憲政友会が「田中義一首相による張作霖爆殺事件(1928年)擁護」を契機とする中国進出政策へち突き進む変貌を遂げる展開を迎えたのかについいて、きちんとした形で統括する必要がある。そう、捏造と外れた予言ばかりのレーニン「帝国主義論(1916年)」から遡り、その原典たるホブスン「帝国主義論(1902年)」に立ち返る時がやってきたという訳である。

イギリスの経済学者ジョン・アトキンソン・ホブソンは植民地主義を、余剰資本の投下先という経済的側面の他に、植民地が社会的地位の高い職を提供するという社会的側面についても指摘したが、19世紀中葉以降の植民地獲得、特に移民先として不適切なために余剰人口の捌け口とは成り得ない熱帯地域での拡張を、帝国主義として批判の対象とした。ボブスンの研究はレーニンに多くの影響を与えた。

レーニンの帝国主義論では、帝国主義とは、資本主義の独占段階(最終段階)であり、世紀転換期から第一次世界大戦までを指す時代区分でもあり、列強諸国が植民地経営や権益争いを行い世界の再分割を行っていた時代を指す。この時期のみを帝国主義と呼ぶのか、その後も帝国主義の時代に含めるのかについては論争がある。レーニンによれば、高度に資本主義が発展することで成立する独占資本が、市場の確保や余剰資本の投下先として新領土の確保を要求するようになり、国家が彼らの提言を受けて行動するとされる。いくつもの国家が帝国主義に従って領土(植民地)を拡大するなら、世界は有限であるから、いつかは他の帝国主義国家から領土(植民地)を奪取せねばならず、世界大戦はその当然の帰結である、とする。レーニンの『帝国主義論』は、世界大戦の結果としての破局が資本主義体制の破局につながると指摘した。

この様な経済決定論的なレーニンの主張はしばしば「ホブソン=レーニン的」帝国主義とも評されるが、必ずしも両者の主張は同一ではない。

レーニンの帝国主義論は、いわばマルサス「「人口論(An Essay on the Principle of Population,1798年)」を出発点とする世界最終戦争的誇大妄想群の一つ。21世紀に入った現在は、立拠する数式をロジスティック方程式に差し替えた上で国際的に「持続可能な開発目標(SDGs=Sustainable Development Goals)」を追求する時代となった。

こうして全体像を俯瞰してみると、ホーレス・ウォルポールのゴシック小説「オトラント城奇譚(The Castle of Otranto, 1764年)」において「物語前半を牽引する健気なサブヒロイン」マティルダが「簒奪者マンフレッドの娘である」というだけで愛する人から黙殺され続け、無惨な最後を遂げる理不尽な展開には「政争に敗れたら財産を没収され族滅を免れない大陸宮廷文化」や「英国は責任内閣制に推移したのでそうした宿命自体からは解放されたものの、それでも衰退して滅亡する流れ自体は変えられない自分達」なる冷徹な客観視が重ねられている上、その先に自明の場合として現れる「(英国同様の政治体制発展がなければ)遠からぬ未来、フランス王室やロシア王室を見舞うであろう悲劇」が幻視されているのかもしれません。

おそらくその予測はナチスに迫害され、リオのカーニバルを体験し(零戦が上空を埋め尽くした結果としての)シンガポール陥落の報に接して「もう私の知っている(世界の中心としての)欧州は戻ってこない」なる結論に到達して夫婦心中を遂げたシュテファン・ツヴァイクも共有していたのではないでしょうか。

そういえば英国におけるゴシック・リバイバルの台頭時期、フランス宮廷においてはルイ15世(在位1715年~1774年)の愛妾ポンパドゥール夫人が亡くなり、彼女が「対外的に勇壮かつ男性的なバロック芸術」を柔和化する形で育て上げた「内面的に繊細かつ女性的なロココ芸術」が新たな愛妾デュ・バリー夫人に取り入る形で覇権を得た「(当時発見されたばかりだったヘルクラネウム遺跡やポンペイ遺跡に倣って質実剛健を旨とするローマ文化への回帰を目指した)新古典主義運動」に駆逐されてしまう。「ロココ絵画の完成者」フラゴナール(Jean Honoré Fragonard, 1732年~1806年)が、中央宮廷から見捨てられた田舎貴族やマニアックなコレクターのパトロネージュによってそれを達成せざるを得なくなったのはそのせいだが、実はフランス宮廷以外の欧州宮廷においては平然と存続。要するにこの流れによってフランス宮廷は「欧州宮廷文化の中心」を自ら手放すプロセスに入ったともいえなくない。

そしてヨーロッパ絶対王制の遺産たる「ゴシック=ロココ様式」がリバイバルを果たした第二帝政期(1852年〜1870年)をリアルタイム生きたフランスの詩人シャルル・ボードレールは、それを成立させる必須要素として「(視野外に追い出された)高貴なるメランコリー(憂鬱)」を見て取っている。そう、この時代までにフランスにおいてはもう「ロココ芸術=滅びの美学」なる等式がすっかり世の中に浸透していたという訳である。

以下の投稿で「人類が構築してきた分布意味論的言語空間の多様体性」について触れてますが、まさに上掲の様な形で絡み合う「パサージュ=言葉の網」こそが「何処を起点に選んでも完全なユークリッド座標系が成立する事はない多様体性」の具体例。もしかしたら近い将来、深層学習技法はある瞬間のその全てを学習し尽くす様になるかもしれませんが、この様にそもそも元データ自体が「無分別に運動し続ける事だけが本質」という有様なので「人類を超越した知識に到達する」どころか「おあなじジレンマに直面して途方に暮れる」のが関の山と推察される訳です。その一方で、かかる時代の文学者は、そうした全体像を見据えた上で戦略的にゲリラ戦を戦うスキルを要求される様になっていく事でしょう。

2022年におけるChatGPTの登場は、明らかにここまでに掲示した材料だけでは説明不可能なパラダイムシフトを含んでいます。そこで分布意味論の概念が登場してくる訳ですが、正直現時点においては「分布意味論(Distributional Semantics)っぽい」なる茫漠とした感触についてちゃんした形で定義を与える事が出来ません。しかも「これからの研究で何とかすべき」という話でもないのが頭の痛いところ…

その時私達は再びホーレス・ウォルポールやシュテファン・ツヴァイクが目にした様な「事象の地平線」に直面する展開を迎えるのでしょうか? それとも浅田彰が「逃走論(1984年)」で指摘した様な「パラノからスキゾへ」のパラダイムシフトを経験する事になるのでしょうか?

冷静な英国紳士の方のホーレス・ウォルポール「奥さん、そこでまさに鍵を握るのがセレンデピティの発生率はどうやったら高められるかって話なんですよ‼︎」

そんなビジョンに到達したところで以下続報…