大宰府のすべて「太宰府天満宮」完全制覇!「梅が枝餅」食べ歩き!京都の人が知ったか説明!?

「学問の神」菅原道真を祀る神社。摂社・末社が多く、じっくり周ると30分は必要です。食べ歩きなど出来るので観光地としても飽きない。歴史は長く、九州地区の統治組織として置かれ、671年『日本書紀』に「大宰府」という名前が確認できる。

2023年5月14日

太宰府天満宮は12日、124年ぶりとなる「本殿」の大改修に伴い建設された「仮殿」を報道陣向けに先行公開しました。

(略)

「令和の大改修」は、檜皮のふき替えなどを中心におよそ3年かけて行われます。

変更履歴

2023/11/15 松島茶店の写真が照星館になっていたので修正

2023/05/14 2023年3月から拝殿修復なんだそうな

▼▼HP

▼▼アクセス

福岡県太宰府市宰府4丁目7番1号

▼▼祭神

菅原道真

※宮司は代々、菅原道真の末裔

▼▼見どころ

境内マップを見ながら見るならここをクリック(公式HP)。

▼大宰府天満宮

▽御神牛

天満宮の神の御遣い「牛」が境内に安置されている。京都・北野天満宮と同じく参拝者が頭を撫でられたおかげで、色が落ちている。

太鼓橋に向かう参道にある「中世の大鳥居」は鎌倉時代の鳥居で年期が入っている。遠くに「太鼓橋」が見える。朝早くに行くと人が少なくよい感じだ。

▽太鼓橋と心字池

古社に多い太鼓橋は通行禁止にしている神社が多いが、ここはそこを通るようになっているので、通るべし。

漢字の「心」の形をした池に太鼓橋が掛かっており、ここを通って、楼門・本殿に向かう。太鼓橋は通れない神社が多いのだが、ここは通らせてくれる。

池にかかる「太鼓橋」「平橋」「太鼓橋」の3つの橋は、それぞれ過去・現在・未来を表すのだそう。そう、仏像でいえば阿弥陀、薬師、釈迦如来だろうか。ふとしたところに神仏習合の名残がある。

大宰府天満宮には観世音寺があるように、北野天満宮には大報恩寺があるように古社には寺(正しくは神宮寺)があるのが決まり。日本の歴史は神道と仏教は一つであった時代の方が長いので(神仏習合)。

▽志賀社@重文

太宰府天満宮の太鼓橋横にある摂社。境内現存最古の建造物で国の重要文化財です。祭神は「綿津見三神」で海の神様です。

鳩天国!?

▽手水舎

「手水舎」は宝満山から切り出された1枚岩で出来ている!!こういうのを知っていると楽しみ方が増えます。しかし、どうやって運んだのでしょうね~。一応、説明書きした札があります。

▽楼門

境内外と境内内で見た目が違うデザインと造りなので、是非、見比べてください。しかし、ここ周辺になると人が多くなります。

楼門をくぐり、振り返ると外側とは違うツクリの門となっている。ここを振り返り写真を撮る人は少ない。しかし、面白いもので数人が写真を撮りだすと、みんな振り返り写真を撮りだす。日本人的(笑)

▽拝殿・本殿@重文

太宰府天満宮本殿は、菅原道真のお墓らしい。神道は「死」を嫌うのだが、天変地異でそのまま祀ったそうな。

ここに墓を作ったほかの理由としては、生前に道真は「京都には帰らない!死んだら牛車が止まるところに埋める」よう伝えていたそうな。その伝えを守った末裔が禰宜として太宰府天満宮に存在する。ちなみに牛車は榎社

ということころから出発しており、榎社が道真晩年の住まいとなる。

パッと見ると本宮の京都・北野天満宮の雰囲気に似ている気がするのは私だけだろうか?何度か焼失したが、室町時代の煌びやかな装飾が残った社殿である。

北野天満宮なども含め、天満宮は人が多いな~。

御朱印も神社側が5人対応で行っていたが、列をなしていた。私たちは初参拝時に御朱印もいただいたし、並ぶ気はないので本殿裏側からお祈りした。

やっぱ、北野天満宮の本宮と同じにしているよな~。仮にいずれかが消失しても、参考にして復活するのだろう。今風に言うとバックアップ、ミラーリングなどだな!?

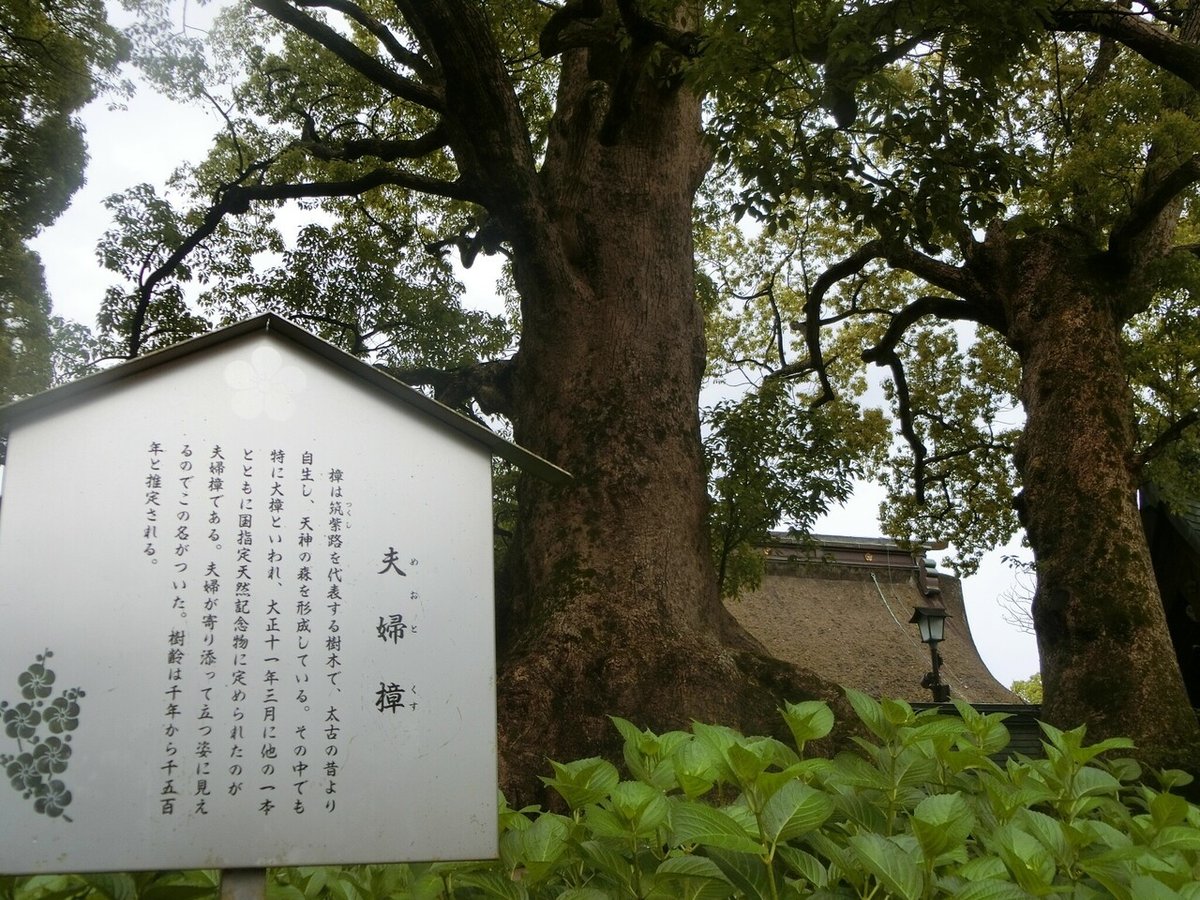

▽樹齢1500年の楠

大木が多いことからも古社であり、歴史的に手を付けにくい力のある神社であることがわかる。梅や桜や紅葉もよいが新緑も気持ちが良い。

▽太宰府天満宮菅公歴史館

太宰府天満宮の本殿の裏手にある。学問の神様「菅原道真」の資料館。ガラスケースの中に、博多人形を利用して物語がつくられている。

本殿の左側に出て本殿裏に向かうとある建物。菅原道真の一生を装着博多人形のジオラマで展示している。人形、玩具、絵馬などの品々も併せて展示している。

▽拝殿・本殿裏

本殿裏に行きます。やっぱ、北野天満宮と似ている気がするんだよな~。作られた時代が似ているからなのか?意図的かは不明。

出雲大社、(有料場所になるが)下鴨神社などの古社には本殿裏に扉があり、そこから祈る場所がある。最近、パワスポブームなどで本殿が列をなしているので、そういう時は裏側から祈ることにしている。

出雲大社などは裏側からの方が神様の場所に近く、地元の方はそちらで祈る人が多いと聞いたことがある。

▽本殿裏の摂社・末社「老松社」

菅原道真の両親を祀っている。北野天満宮より菅原道真の母は伴氏となっているが、ここでもそうなっている。

▽本殿裏の摂社・末社「福部社」

御祭神は「島田忠臣命」で、北野天満宮にも摂社・末社として存在する。忠臣は菅原道真の教育担当だったとされる。道真が配流先の大宰府で、自らの無実を天の神々に訴えるため天拝山に登られたときに、お供をした人物。後に道真は忠臣に松の種を持たせ当地に撒くように託したとされるため、道真の親族と同じ位置づけで祀られている。

▽本殿裏の摂社・末社「御子社」

御祭神は右より菅公四男・淳茂公、菅公三男・兼重公、菅公次男・景行公、菅公嫡男・高視公となり祭神「菅原道真」の子供たちである。この社からも、道真の生活の基盤は太宰府にあったのだろうなと感じる。

▽夫婦杉

▽本殿右の摂社・末社

本殿右側の高台には、菅原道真の祖先にあたる「ノミノスクネ」、「タケノウチスクネ」、「スサノオ」、孫などを祀る社がある。その中でやっぱあった「天穂日命」を祀る社が!!概ね北野天満宮と同期している摂社が多い。最後にお菓子の神様、料理の神様を祀る「中島神社」もあった。

多いので、説明は端折ります。

▽摂社・末社の本殿右「野見宿禰社」「鶴寿尼社」

野見宿禰社の祭神は、菅原氏の祖「野見宿禰命」で相撲の神様でもある。 鶴寿尼社の祭神は「鶴寿尼命( かくじゅに)」で道真の伯母である。

▽摂社・末社の本殿右「櫛田社」「高良社」「竈門社」「素佐雄社」「丈夫社」「御霊社」

福岡の有名神社スポットですね。

▽摂社・末社の本殿東側「皇大神宮」「天穂日命社」「金毘羅社」

「皇大神宮」の祭神はアマテラスで、「天穂日命社」の御祭神は「菅原氏の祖神・天穂命」となっており、天孫降臨に係る天神であることを伝えているのだろう。そして国神のTOPオオクニヌシの別名「金毘羅社」にコトシロヌシオオモノヌシとなっている。

▽摂社・末社の本殿東側「中島神社」

ご祭神はお菓子の神様こと「田道間守命」と新羅国王・天日矛のひ孫。古事記より「田道間守命」は、垂仁天皇の命によって、不老長寿の果物(橘の実)である「非時香菓(ときじくのかぐのみ)」を探しに行き、10年後に見つけた持ち帰ったときには、天皇は崩御しており、嘆き悲しみ御陵の前で殉死し、御陵の小島に葬られたので「中島神社」としている。「田道間守命」=お菓子の神様で覚えておけばよいかと。

▽摂社・末社の本殿東側「相輪塔」

中島神社から相輪塔の順となろうか。んっ?ここに神仏習合の名残が残っている。とはいえ、時代は浅く、1800年頃だそうだ。この塔は仏教塔の新形式で伝教大師によって伝えられたもの。全国に8基あり九州にはこの1基のみが現存し、1802年の道真900年忌にあたり、博多商人らによって発願奉納されたもの。

▽摂社・末社「天開稲荷社」

京都・伏見稲荷大社から分霊した社で、ネットで参拝を推しているところだが、個人的には「石穴稲荷神社」に行くのがオススメである。

天開稲荷神社は太宰府天満宮の一番奥地に鎮座する。高台に鎮座しているので、ここから階段登りになる。因みに「宝満宮 竈門神社」で車で行くと、裏参道があるので、そこからもアクセス可能だが、駐車場は無かった。徒歩で「宝満宮 竈門神社」へ行く場合は、ここを通るのもよいかと。

▽摂社・末社「天開稲荷社の奥宮」

おお~と思ったが、近くにある「石穴稲荷神社」のほうが好きだな。磐座が好きな方は、「石穴稲荷神社」へどうぞ!!

▽人丸社

さて、太宰府天満宮を後にするため、表参道を戻るとまだ参拝していない社があった。祭神「柿本人麻呂」と珍しい祭神が。どういう繋がりなのでしょうかね。。

▽楓社

道真の夫人「宣来子命」である。本殿裏には御子を祭り、本殿右側には菅原氏所縁の祖神を祀っているのに、夫人はここというのが、ちょっと勘ぐってしまう。で、この夫人は菅原道真の教育担当の娘らしい。なお、室町時代にはここに鎮座し、夫婦円満などに御利益がある。

▽太宰府天満宮宝物殿

手水舎背後にある近代的建物である。菅原道真は優秀すぎて、嵌められて島流しさせられ、京都に天災を起こして、祀られた神と思っていた。ここで分かったことは空海、小野道風とともに「書の三聖」と称えられ、「書の神様」として信仰を集めてきたり、素晴らしい才覚で会ったことが良くわかる。

▽北野天満宮から遊園地、国立博物館、曲水の庭

北野天満宮から遊園地、国立博物館に向かう道で、令和に纏わる歌碑の場所がある。

令和に纏わる歌碑の場所があり、左手に井戸があり、社があった。井戸は如水の井戸で、軍師として有名な黒田官兵衛所縁の井戸と社があった。

十二単など平安装束に身をつつんだ参宴者が、庭の上流から流れてくる酒盃が自分の前を過ぎる前に和歌を作り、お酒をいただくという雅な神事「曲水の宴」

この時期は開園されていなかった。京都・城南宮や上賀茂神社で行われる平安時代から続く祭り?が行われる。川に盃を流して、盃が目の前を通り過ぎる前に和歌を詠む雅な曲水宴と思われる。

▼参道&裏参道

太宰府天満宮参道!!梅ヶ枝餅の老舗として多くのファンが訪れる店が数軒ある。人気は「かさの家」や、美しい焼き色にこだわる梅ヶ枝餅の店「そば 梅ヶ枝餅 やす武」が有名らしい。お店によって少しずつ味が違うので食べ比べすべし。

▽参道:大宰府駐車センター

1日500円。太宰府天満宮は参道に食べ歩きの店が揃っているので、ここで止めて行くのが良い。時間がない時は近くの個人駐車場があるが、朝一にいっぱいになるので注意。

▽参道:太宰府市観光案内所

太宰府市の観光案内所で、元号「令和」に伴い、太宰府からの地図も配布されていたが、すべて取られていた。1枚だけ壁に貼り付けてあった。

▽参道:明太子のやまや

▽参道:味の明太子 ふくや (福太郎・太宰府店)

お土産の定番「めんたい」で御馴染の店で、店の前で店員が試食を配っていた。人とスズメが美味しそうに食べていた!?その他として「めんたい焼きおにぎり」や「めんたいソフトクリーム」などを売っている。お土産もここで買えます!!車の方はここで買うのもあり。

▽参道:筑紫庵

太宰府天満宮参道小鳥居からすぐ左にある「太宰府市バーガー」と「唐揚げ」専門店。「太宰府バーガー@500円」は地鶏唐揚げと太宰府名物の梅と自家製タルタルソースのハンバーガー。その他「合格バーガー」などワンコインでいただけるのが良い。

▽参道:天山 本店

太宰府天満宮参道!!近くには、木組み構造が特徴のスタバがあり、参道で賑わう中心エリアに、大宰府政庁跡より出土した「鬼瓦@重文」をモチーフとした最中「鬼瓦最中」が有名。ほかにも「どら焼き」、「梅酒ケーキ」など和スイーツ店。いちごの時期は、イチゴが入った最中もいただける。

▽参道:やす武

1948年から創業している老舗で、出雲・戸隠と同様に神社パワーフード・蕎麦がある。国産蕎麦粉と宝満山の麓の井戸水で打った麺は、香り高くツルッとのど越しがよい。また、梅ケ枝餅も頂ける。梅ケ枝餅食べ比べする人で、ここをイチオシにするひとが多い。11:30ぐらいには行列になるので注意。

▽参道:お食事処 梅ヶ枝餅 かさの家

太宰府天満宮参道!!創業60年の手打そばの専門店なんだそうです。梅ヶ枝餅は昔からの味と製法で、長年愛され続ける人気の一品。外で並んでいるときは、中で食べることも出来る。

▽参道:スターバックス コーヒー 太宰府天満宮表参道店

太宰府天満宮参道!!木組みの壁と天井が印象的で、数年前は写真を撮ったが、帰ってスタバと気付いた店。相変わらず、店内は人が多かった。

▽参道:寿庵 寺田屋

太宰府天満宮参道!!「梅ヶ枝餅」の人気店の一つ。場所は参道の中でも一番天満宮の入り口に近いところにあり、回転は早いので並んでもよいかと。ちなみに、奥に喫茶コーナーがあり、こちらに入れば並ばなくてもよい。

▽裏参道:小山田茶店

太宰府天満宮の本殿裏にある江戸時代から続く350年の老舗で、梅ヶ枝餅を天満宮に奉納している!!!梅を見ながら梅ヶ枝餅抹茶セットがオススメで、ここが違うのは国産あずきと秘伝の餅粉で、江戸時代からの味を守っている。最後に、ちゃんぽんや釜飯、カツ丼もあり、隠れた昼食名店でもある!!

▽裏参道:照星館

太宰府天満宮の本殿裏の北神苑にある茶店で、小山田茶店と同様に梅林に面したところにある。500人規模の団体客も受け入れ可能な店で、ここもちゃんぽんやカツ丼、カレー、出来立ての梅ヶ枝餅がいただける。

▽裏参道:不老栄屋

太宰府天満宮本殿裏(裏参道)!!「ふろうさかえや 」と読む。ここで休んでいる人も多かった。地元の方かな??

▽裏参道:松島茶店

太宰府天満宮本殿裏(裏参道)!!お石茶屋近くで、なかなか雰囲気の良いお店。観光客は表参道中心で動くが、この裏参道の店は江戸時代風味の店が多いので、人が多い方は裏参道のお店でゆっくりするのが良いかと。

▽裏参道:お石茶屋

太宰府天満宮本殿裏!!数年前の九州旅行で、知り合いから教えてもらったオススメ店。参道にはなく境内奥にある店。老舗のようで、明治時代に筑前三美人に数えられたお石さんが始めた茶屋で、お石さん目当てに文人が多く通ったそうな。雰囲気のある店で昔にタイムスリップした気になる。

公式ではないですが、店内風景をどうぞ。

▽夜の太宰府天満宮を独り占めできる「夜間正式参拝」はご宿泊の方限定

らしいです。今度行きたいな!

▼セットで行くところ(▼旅行記)

2014年 湯布院・別府温泉に行くときに参拝。

2019年 大報恩寺展目当てで行く!が令和になり噂のところにも行く

▼仏像展

----

#やんまあ

#やんまあ旅行記

#やんまあ神社仏閣

#神社仏閣

#神社

#神社巡り

#御朱印

#国宝

#天満宮

#菅原道真

#太宰府天満宮

#梅が枝餅

#神社仏閣

#神社

#仏像

#福岡

#大宰府

#天満宮 #菅原道真

#記紀 #古事記#日本書紀

#福岡

#大宰府

#天満宮

#菅原道真

#記紀

#古事記

#日本書紀

#学問の神

#太鼓橋

#心字池

#志賀社

#綿津見三神

#北野天満宮

#老松社

#福部社

#島田忠臣

#御子社

#夫婦杉

#ノミノスクネ

#タケノウチスクネ

#スサノオ

#天穂日命

#中島神社

#野見宿禰社

#鶴寿尼社

#鶴寿尼命

#櫛田社

#高良社

#竈門社

#素佐雄社

#丈夫社

#御霊社

#皇大神宮

#天穂日命社

#金毘羅社

#中島神社

#田道間守

#天開稲荷社

#石穴稲荷神社

#竈門神社

#人丸社

#楓社

#曲水の庭

#大宰府駐車センター

#明太子のやまや

#筑紫庵

#天山

#やす武

#梅ヶ枝餅

#かさの家

#寺田屋

#小山田茶店

#照星館

#不老栄屋

#松島茶店

##お石茶屋