完全制覇「大神神社」元伊勢「檜原神社」など摂社末社【桜井シリーズ】

三つ鳥居で有名な古社で、神社の方より「出雲大社所縁の神様です」と説明を受けたこともある。『古事記』によれば、国を平定するために心配事を嘆いた「大国主神(おおくにぬし)@出雲」の前に現れた神様が「大物主大神(おおものぬし)@大神」で、国造りを成就させる為に「吾をば倭の青垣、東の山の上にいつきまつれ」と三輪山に祀ることを望んだのが始まり。また、『日本書記』では、オオモノヌシはオオクニヌシの「幸魂(さきみたま)・奇魂(くしみたま)」であると名乗られたとある。そして『古事記』同様に三輪山に鎮まることを望まれたと記す。

コロナ禍注意

①三つ鳥居の参拝不可

②三輪山の入山不可

③御神水の場所が変更(弁天池)

変更履歴

2023/05/14 三卯大祭 邪気よけ招福祈り 奈良県の大神神社で12年に1度の「三卯大祭」

2023/05/02 三輪坐恵比須神社にお祭り追加

2023/03/12 率川神社参拝したので写真増量

2022/12/08 動画追加

2022/06/14 写真など追加!

2022/04/21 追加「★仏像展★奈良国立博物館『国宝 聖林寺十一面観音 ―三輪山信仰のみほとけ』」

2021年08月10日 初版

2021年08月17日 写真追加

▼HP

▼祭神

後述の「▼見どころ」で記載します。

▼見どころ

ゴールデンルートは大神神社→狭井神社→(徒歩30分)→檜原神社→久延彦神社→若宮社ですかね。

では、参拝です!!

▽祓戸神社 ※2022/06/14修正

名のある神社は必ずある禊(汚れ・気枯れを落とす)の社。奥の駐車場に停めるとスルーすることになります。

▽夫婦岩 ※2022/06/14写真追加

二の鳥居と拝殿までにある磐座。

三輪の神と人間の女性の恋物語を伝える二つの岩が夫婦のように寄り添う。縁結び・夫婦円満のご利益がある。

三輪の神と人間の女性の恋物語は「おだまきの糸」という話で、気になる方は大神神社のHPを参照で。

この手の話は多く、私が知る限り京都・賀茂社(下鴨神社・上賀茂神社)や、秦氏の松尾大社などの古社で「神様と人の契りを結ぶ」話として多い。

出雲でも似た話がある。天神から干されて地上に降りたスサノオは上流から流れてくる箸をたどり、妻となるクシナダ一家と出会う。。って、ここは川から流れてくるしか合っていないが。。

▽大神神社 ※2022/06/14写真追加

<祭神>

大物主命(おおものぬし)

→出雲大社の祭神オオクニヌシの幸魂・奇魂

<説明>

拝殿は徳川家綱公により再建されたもので重文である。三輪山を御神体にした神社のため本殿はない。

拝殿とご神体の間には「三ツ鳥居@重文(みつとりい)」があり、社務所でお願いすれば、拝観させていただける。古事記の崇神天皇あたりまでを読んでおくと楽しめます。古事記と出雲の話をしたら、オオモノヌシに関して面白い話をしていただきました。ちなみにオオモノヌシは出雲大社のオオクニヌシと関係があります。

境内には三輪の大物主大神の化身の白蛇が棲むことから名付けられたご神木「巳の神杉(みのかみすぎ)」がある。蛇の好物の卵や酒を供える人が多い。

祭神の関係は記紀の通りである。出雲大社の祭神・オオクニヌシの国造りをスクナヒコが協力するのだが、スクナヒコは途中で姿を消す。オオクニヌシは一人じゃ無理と困り果てた。そこに登場するのがオオモノヌシである。 そして、自分を東の山に祀れば国造りを成功に導いてあげようと言われ祀ったのが、三輪山ということである。

無事にオオクニヌシは国を平定するが、その後、ニニギ&タケミカヅチ達に国譲りをし、後に宮崎・日向より東征した神武天皇がニギハヤヒより大和を譲り受けるという歴史の流れになるのだが、三輪山山頂の祭神は「日向神」であるのは何でだろうか・・。

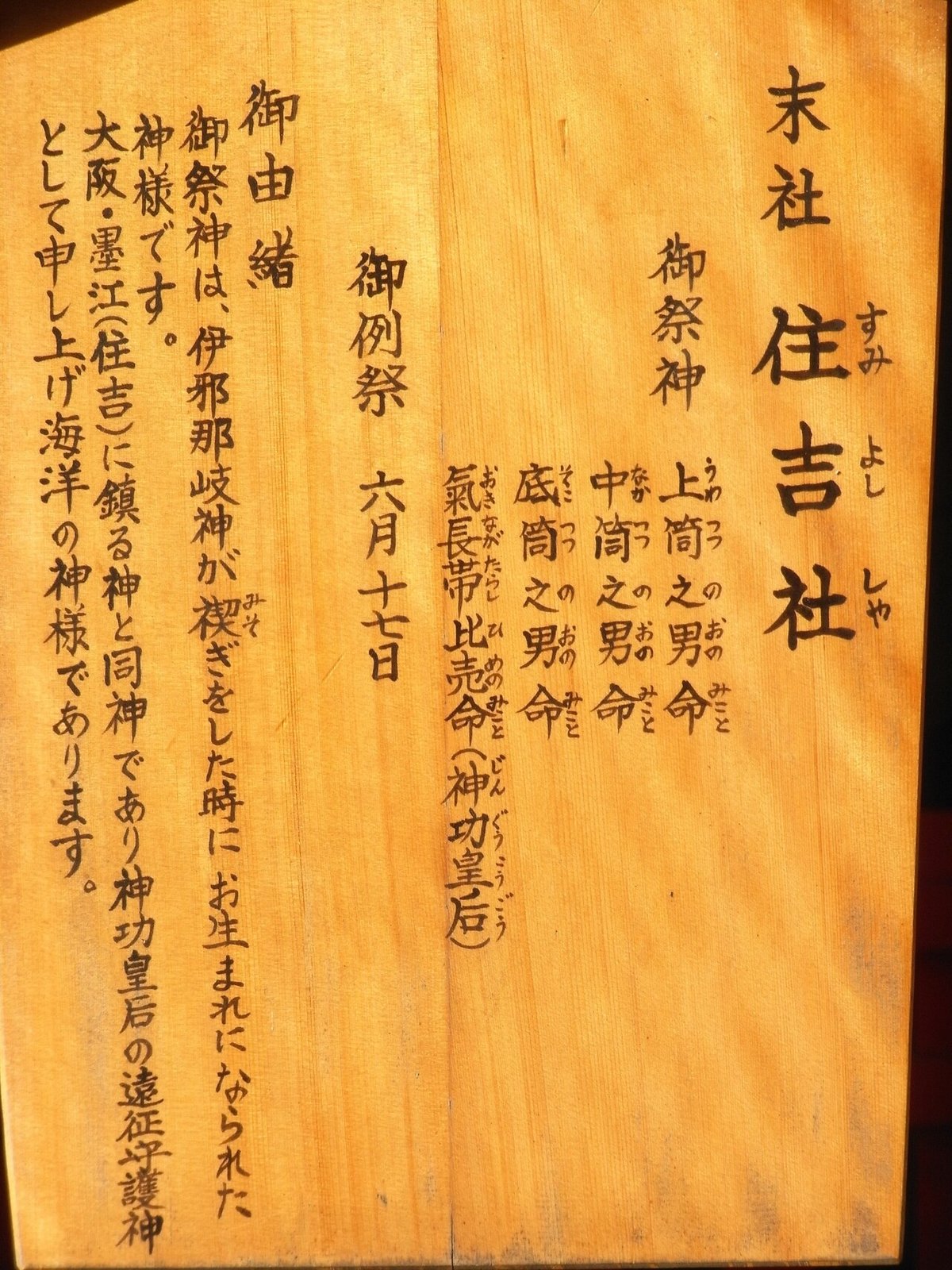

▽神宝神社(かんだからじんじゃ)

大神神社拝殿を右のほうにテクテク歩くとここに着く。本殿の右奥の位置に、熊野三山の神々「家都御子神」、「熊野夫須美神」、「御子速玉神」を祀る。お正月のお祭りはここから始まるのだそうだ。上賀茂神社などもそうだが、本殿右側にお祭りが始まる社があるのは偶然か?

最後に後利益は神社名の通り、古くよりお宝・財物を守護する神として信仰されているが、たぶん神社で大事なものを守るように役割なんだろうなと思う。

▽天皇社

神宝神社をさらに右(南側)に鎮座している。三輪山の麓に都をおかれた第十代の崇神天皇こと「御真木入日子印恵命(みまきいりひこいにゑ)」を祀る。

崇神天皇は飢饉・疫病で「天皇とアマテラスが同じところにいるのはよくない」と今の伊勢神宮にアマテラスを祀るきっかけを作った天皇でもある。

現在の伊勢神宮に祀るまで場所探しをした場所は「元伊勢」と言われ、古事記によると後述する「檜原神社」が1番目で、日本書紀によると2番目は京都の天橋立にある「元伊勢籠神社」となっている。この物語はまたの機会に。

最後に、崇神天皇は神武天皇と同じく「初めての」と意味する名前がついているので、初代天皇説もある。ということで、神武と崇神が治めた国は別や、何らかの理由で神武と崇神で話を分けた(実は同一の人)とか諸説あるようだ。(専門家じゃないので、何が正しいかは書かないでおきます。)

ここまで来たら大神神社の拝殿に戻り北側に突き抜けるでよいかと。

▽活日神社(いくひじんじゃ) ※2022/06/14写真追加

大神神社拝殿左(北方面)に行くと「くすりの道」があり、製薬会社の崇敬されているのがわかる。そこを抜けると山側に鎮座している。

祭神は、三輪の神様にお供えする酒を造った「高橋活日命」で、杜氏の祖先神として酒造関係者からの信仰が篤い。

なぜかここは写真のピントがずれる。

▽磐座神社(いわくらじんじゃ) ※2022/06/14写真追加

磐座神社はオオクニヌシとともに国を平定したスクナヒコを祀る。製薬会社が信仰しているのはこの神様となる。この神様は小さいながらも、オオクニヌシの相方になる重要な神様で、本宮は大阪にあるのだが、神様と同じで神社も小さい!?

▽市杵島姫神社 ※2022/06/14写真追加

狭井神社左には弁財池があり、そこにある神社。「神社の池=宗像三女の市杵島姫」は神社のお約束である。

宗像三女は九州の宗像大社の神様で、海の神・水の神であり、神仏習合で芸能にも繋がる「弁天さん」こと「弁財天」と混合される。有名どころは神奈川の「江島神社」だろうか。

▽狭井神社 ※2022/06/14写真追加

大神神社から北へ10分。個人的お願いは、ここで大神神社の「荒魂」にお願いすることになる。

主祭神は「大神荒魂神」で配神に「大物主大神」、「媛蹈鞴五十鈴姫命(ひめたたらいすずひめ)」、「勢夜多々良姫命(せやたたらひめ)」、「事代主神(ことしろぬし)」が祀られている。社務所に言えば、ここからご神体の山に登れますが飲食、写真厳禁です。

拝殿裏には「薬井戸」がある。万病に効くという薬水が湧き出る井戸で「御神水」として近所の方が水を汲みに来たり、参拝者が飲んでいる。御神体が山の神社があるところには、必ず酒蔵があるなと思う今日この頃。一時期水量が少なくなり制限がかかったようだが、今は復活したようだ。

あとは「水琴窟」もある。京都・永観堂や京都・籠神社にもあり、竹の切り口に耳を当てると、水が落ちる癒しの音が聞ける。

水琴窟がある神社仏閣オススメどころをどうぞ!

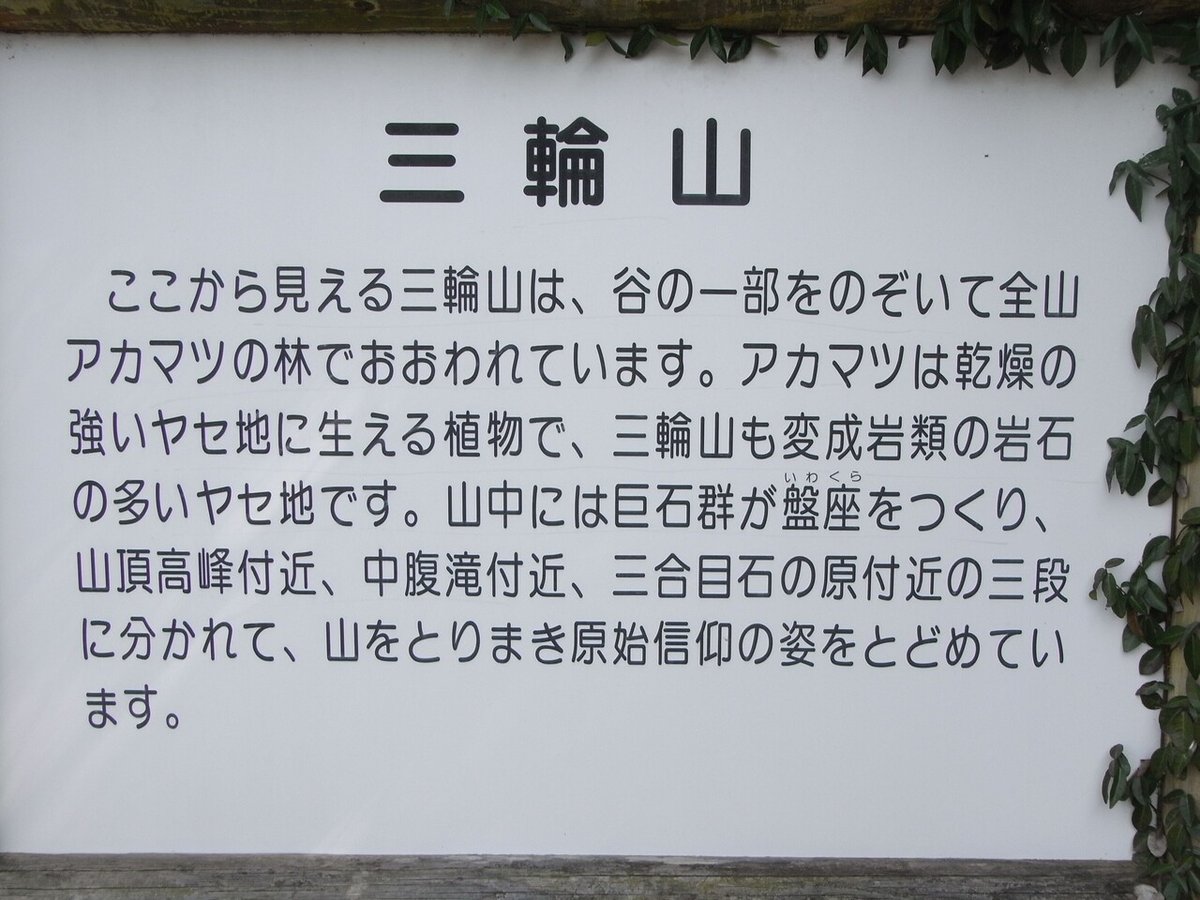

狭井神社からご神体に登れます。ご神体のため、写真・ビデオは一切禁止です。頂上には磐座が集まっており、日向神が祭られています。アマテラス?日向のほうから来た神武天皇?神様の正体は謎です。

▽大美和の杜展望台&ササユリ園

狭井神社から北上して檜原神社へ向かう途中にある。ここは高台で大鳥居が見えて、桜の季節は行くべきところ!

ここから檜原神社に行くか久延彦神社に行くかになるかと。

このササユリは奈良市内の率川神社のお祭りで使われるようです。

▽元伊勢・檜原神社(桧原神社)

この地は、崇神天皇の時代に宮中よりアマテラスを「豊鍬入姫命(とよすきいりひめのみこと)」に託して遷移させたところで、古事記では「倭笠縫邑(やまとかさぬいのむら)」と記された神社。

アマテラスを祀る場所は、ここではなかったようで、この後は京都の天橋立にある籠神社に遷宮する。そこでは4年間とどまり、次の場所へ。最終的には、今の伊勢神宮・内宮に腰を下ろしたとさ。その話は「ヤマトヒメ記」に記されているのだが、それはそれでまた気が向いたら書きます。

ということで、この神社は独特の雰囲気です。大神神社の三つ鳥居は鮮やかだが、ここの三つ鳥居は素朴。シンプルイズベストとはこのことだと思わせる何かがある。

<檜原神社を車でGO!>

笠山荒神社へ向かうと途中右側、笠山荒神社から下るなら左側を注意すると舗装されていない道があります、ここが桧原神社に通じる道で、鳥居を右に曲がると駐車場がありますが、狭いので要注意。

▽久延彦神社 ※2022/06/14更新

狭井神社からの場合の目印はこのマークです。

久延彦は『古事記』に世の中の事をことごとく知っている智恵の神様と記される。正体は「案山子(かかし」です。

学問といえば「菅原道真」を推す神社が多いが、ここは古社なので!?古事記優先の「クエヒコ」にしているのが良い。

<クエヒコって?>

海からガガイモの船に乗って、謎の神様(スクナヒコ)がやって来ました。名を問うても答えません。大国主神は大慌てで「あれは、誰か?」とお付きの人たちに問いましたが誰も知りません。

「物知りの久延彦神なら知っているかも」ということで、久延彦神に聞いてみた。久延彦神は、「そうそう、あのお方は、少彦名神というお方よ。かの、造化三神のうちの一柱であらせられる”神産巣日神(かみむすび)”の御子であらせられるぞ~」と得意げに答えました。

▽若宮社(大直禰子神社(おおたたねこじんじゃ))※2022/06/14更新

オオモノヌシの子孫「大直禰子命」を祀る。

この神社に行くと必ず違和感を感じるだろう。その違和感は正しく、元々は大神神社の神宮寺です。明治の廃仏分離令で今に至る。

寺の仏像はどこに行ったかというと、本尊は聖林寺で、あの十一面観音立像@国宝である。

2022年6月

さて神社説明に戻そう。

記紀より『崇神天皇の御代に疫病が流行し、大物主大神が崇神天皇に言う。「もっとちゃんと祀れ!そうすれば、この疫病を鎮めてやろう」と。加えて言います。「ただし、大田田根子に祭主をさせること」』という話より「大直禰子神社(おおたたねこじんじゃ)」があり祭神「大直禰子@大物主神の子孫」としている。記紀に記されている人物で、三輪の祖神でもある。

ちなみに境内には「御誕生所社」もあり、祭神は「鴨津美良姫命」である。ここに来て”鴨”・・・そう言えば、奈良・葛城周辺には鴨氏(賀茂氏)が居た地域があり、大神神社との繋がりを指す由緒の神社があるが、由緒繋がりしているのは偶然か??また、「琴平宮」の祭神は「大物主大神」となっている。親子ということ?か・・。

神社の由緒・歴史・記紀を追うと思い反り繋がりを見つかるのが面白いところ。神社巡りは謎解きなのかもと思う今日この頃。

あっ、社殿?本堂?は国の重要文化財です。

↑昔↓今。昔はイクタマヒメとスクナヒコを記されている。

拝殿・本殿左から。

拝殿・本殿右側。

→琴平社

→御誕生所社

▽三輪坐恵比須神社(桜井市三輪375)

祭神は「八重事代主命」、「八尋熊鰐命」、「加夜奈流美命」。

奈良県桜井市にある三輪坐惠比須神社(みわにいますえびすじんじゃ)は、日本最初の「市場」といわれている奈良の「海柘榴市(つばいち)」の守り神。令和8年には御遷宮1100年を迎える由緒ある神社です。そんな神社で、5月7日に「狛犬祭」が開催されます!!

(略)

明治時代、三輪坐惠比須神社に地元の呉服屋さんが奉納した木彫りの狛犬がありました。

本殿脇で長らく風雪に耐えておられたものの、傷みが激しくお蔵入りとなっていましたが、数年前に宮司の竹内久司さんと女子神職さんが発見し、神社専属デザイナーである菊田信子さんが神社と共同してクラウドファンディングを募りこの狛犬を修復。一昨年の「狛犬修繕奉告祭」につづき、昨年から「狛犬祭」が行われる運びとなりました。

日本唯一の狛犬さんのお祭りとして、狛犬ファンや獅子舞ファンの方々が集まるお祭りです。

▽成願稲荷神社

神宮寺の一つで尼寺であった浄願寺の鎮守社。商売繁盛・心願成就の霊験があらたかだが少し参拝ルートとしては外れているので行きづらい。

住所は「奈良県桜井市三輪字馬場方286」で祭神はお稲荷さん。ってそのままですね。。

ここは春の訪れを告げる例祭「初午祭」が行われる。午前11時から祝詞奏上があり「神楽舞」が奉納される。参列者には「旗飴」が配られるそうです。

▽日向神社(大神神社 日向社/神坐日向神社)

御祭神は「櫛御方命」と「飯肩巣見命」と「建甕槌命」とタケミカヅチは有名だが、それ以外は珍しい神様である。式内社・神坐日向神社の論社で、大神神社の境外摂社だが、本来は三輪山山頂の神峯鎮座の高宮社が神坐日向神社であり、ここは高宮社であるとも言われている。

あと、平等寺が近くにある。

▽志貴御県坐神社

奈良県桜井市金屋896。

式内社・志貴御縣坐神社に比定されている古社で御祭神は「大己貴神」で、現在は大神神社管轄。

▽境外摂社:率川神社(いさがわじんじゃ)

奈良市内にある神社でJRで奈良に来るとよいが、近鉄で来ると奈良公園・興福寺・春日大社・東大寺からここに行くには遠いかも。

→拝殿・本殿

祭神は「媛蹈韛五十鈴姫命(ひめたたらいすずひめ)」、父「狭井大神」、母「玉櫛姫命(たまくしひめ)」となっていることから子守明神と呼ばれている。

593年に大三輪君白堤(しらつつみ)が、勅命によってお祀りしたとされる古社で、延喜式神名帳に率川坐大神御子神社と記されている。

→境内摂社・末社

→蛙石

神社仏閣あるある「(お家に)無事帰る=カエル」と思いきや・・。

▼祭祀

→御田祭

→三卯大祭 邪気よけ招福祈り 奈良県の大神神社で12年に1度の「三卯大祭」

→5月:農作業の安全と豊作祈る 大神神社で「播種祭」

神前に供える米作りを前に、農作業の安全と秋の豊作を祈る神事「播種祭(はしゅさい)」が営まれた。

(略)

また、斎主が三輪山から水を引き入れる水口に、邪気が入らないよう「斎串(いみぐし)」を立てた。

(略)

神饌田の広さは約200平方メートル。このもみ種から育った早苗は6月25日の「御田植祭」で植えられ、10月20日の「抜穂祭」で収穫される。順調に育てば70〜80キロの「ヒノヒカリ」を収穫予定。

▼セットで行くところ(旅行記)

↓大神神社周辺の神社仏閣&大神神社摂社末社へ。

▼特別展

▽2021年・2022年 東京国立博物館・奈良国立博物館「三輪山信仰のみほとけ」

▼その他

▽大神神社写真付

▽磐座の神社

▽「二十二社制」と「勅祭社」

#完全制覇

#元伊勢

#大神神社

#桧原神社

#檜原神社

#奈良

#神社仏閣

#神社

#仏像

#二十二社

#国宝

#元伊勢

#磐座

#山の辺の道

#アマテラス

#スサノオ

#桜井シリーズ

#三つ鳥居

#出雲大社

#古事記

#大物主大神

#日本書記

#オオモノヌシ

#オオクニヌシ

#幸魂

#奇魂

#三輪山

#大神神社

#狭井神社

#檜原神社

#久延彦神社

#若宮社

#祓戸神社

#夫婦岩

#おだまきの糸

#スサノオ

#徳川家綱

#三ツ鳥居

#白蛇

#巳の神杉

#スクナヒコ

#日向神

#神宝神社

#熊野三山

#家都御子神

#熊野夫須美神

#御子速玉神

#天皇社

#御真木入日子印恵命

#崇神天皇

#活日神社

#くすりの道

#高橋活日命

#磐座神社

#市杵島姫神社

#宗像大社

#狭井神社

#大神荒魂神

#媛蹈鞴五十鈴姫命

#勢夜多々良姫命

#事代主神

#薬井戸

#水琴窟

#元伊勢

#檜原神社

#桧原神社

#豊鍬入姫命

#倭笠縫邑

#籠神社

#笠山荒神社

#久延彦神社

#案山子

#菅原道真

#クエヒコ

#大直禰子神社

#大直禰子命

#神宮寺

#聖林寺

#十一面観音立像

#琴平社

#御誕生所社

#三輪坐恵比須神社

#八重事代主命

#八尋熊鰐命

#加夜奈流美命

#成願稲荷神社

#日向神社

#神坐日向神社

#櫛御方命

#飯肩巣見命

#志貴御県坐神社

#率川神社