神生みの薙と波に信の実

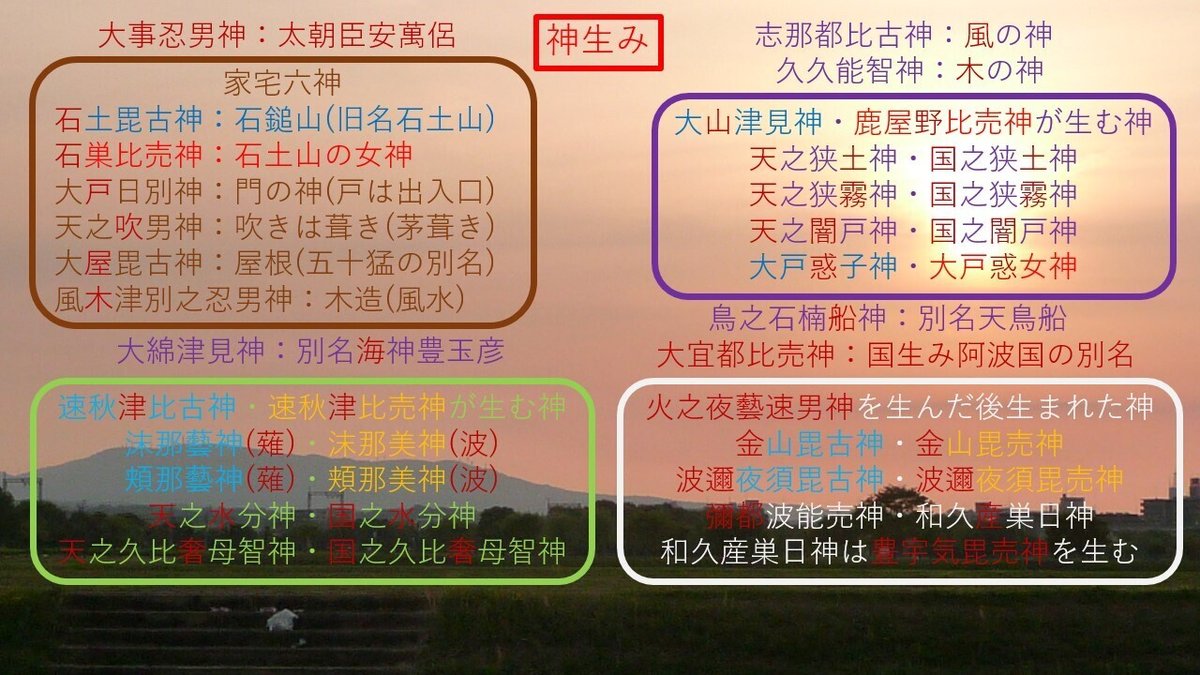

前々話「神生み最初の神に忠の亮」とは太安萬侶の事と、前話「秋津島の由来は誠の実」では、家宅六神から、「わだつみ」は転じて海そのもの海の神の大綿津見神と、港の神、速秋津比古神・速秋津比売神まで語りました。ここまでで十神が生まれたと、古事記は指折り数えます。

秋津は阿岐津、舒明天皇が詠った蜻蛉島は小松島です。蜻蛉の臀呫のようだと神武天皇が感嘆したから、日本が秋津洲の呼び名になったと日本書紀は記しますが、古事記は秋津洲と名付けたのは雄略天皇と記す。吉野宮に狩りに行き、獲物を待っていると虻が腕に止まる。その虻に噛まれたが、蜻蛉が食べた功績を讃えて秋津州。虻は阿武、雄略天皇王朝交代か、阿波から実権を奪ったか。

安芸の宮島の安芸も、元々は阿岐だったはずです。厳島神社の祭神は宗像三女神、厳島の由来は市杵島姫命。アマテラスとスサノオの誓約にて、同時に生まれた三つ子、世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群。「国生みは天照と素戔嗚の誓約に符号する」における、大八島三番目の隠伎之三子島は沖ノ島と名を変えた。

宗像大社辺津宮 宗像市田島 市杵島姫神

宗像大社中津宮 宗像市大島 湍津姫神

宗像大社沖津宮 宗像市沖ノ島 田心姫神

大陸へ渡る航海の安全を守る海上交通の女神だ。対して速秋津比古神と速秋津比売神は港の神。港の神の二人は河と海に分かれて八神を生みます。決して二人が共同して神を生んではいないのです。古代は海上交通がメイン、陸地も川旅が便利です。

速秋津比古神が河の港、速秋津比売神が海の港。古事記は生まれた順番に、神名を記すのみですが、河、海、河、海となっているのは神名から一目瞭然。沫那藝神と沫那美神、頬那藝神と頬那美神、イザナギとイザナミから、男女一対であると分かります。

沫が動く水、頬が静水と、解釈されているのですが、沫は「しぶき」はいいとして頬は「ほっぺた」です。顔のことをいい面構えという事から、「つら」でしょうが、泡は一個一個の独立、それが連なったからの「つら」です。あわ波は一つの波、連続した波なら「つらなった波」。

ならばナギにも意味が有る、風がない凪ではありません。薙刀の薙は薙ぎ払うから、山を薙ぎ払ったような土地とは、山の一部が崩れて安定した土地、水が豊富なら住みやすい。世界農業遺産「にし阿波の傾斜地農耕システム」中央構造線の断層は、もう無くなってしまいましたがイザナギプレートがユーラシアプレートに沈んで形成。

破砕帯(緑色片岩)は地下水を多く含むため脆く、北向き斜面は地すべりし、南向き斜面は崩落しますが、南向きなら農業に向き、急斜面でも集落ができました。薙とは山の一部が崩れて、横に切り払ったような土地。山幸彦の先祖は、さぞや豊かな暮らしをしてたのでしょう。海から川を上って港を作り、港を拠点に開拓していきます、

次に港の神が生むのは天之水分神と国之水分神、水分神社は各地にありますね、水を配分する神です。八神の最後が天之久比奢母智神と国之久比奢母智神、水を分配するには、水を汲む道具が必要とのことです。ナギ、ナミに続いて、天と国、こちらも男女一対でしょう。ナギの天津神が男神、ナミの国津神が女神なのは、イザナギが父系社会、イザナミが母系社会でしょうか。速秋津比古神と速秋津比売神が生む神は開拓の神です。

次にイザナギとイザナミは、風、木、山、野の四神を生む。風の神が志那都比古神、木の神が久久能智神、山の神が大山津見神、野の神が鹿屋野比売神。大綿津見神が海幸彦の神なら、大山津見神は山幸彦の神。大綿津見神の別名が海神豊玉彦なのは、娘が豊玉毘売。大山津見神の子孫も八俣遠呂智退治にて活躍しますが、ここでは山の神と野の神が、山と野に分かれて八神を生む。

西洋が七、中国が九に対して、天津神は陰の八が好き。裏から支配するツクヨミ一族、陰の月を潜ませたかだが、男女一対、天津神と国津神がペアなら必ず偶数の陰。天之狭土神と国之狭土神、天之狭霧神と国之狭霧神、天之闇戸神と国之闇戸神、大戸惑子神と大戸惑女神。

山でも野でも、狭い土地なら、霧が出れば、暗闇となり、戸惑うみたいな流れですが、そんな神様は要りません。「神生み最初の神に忠の亮」稗田阿礼を祀る賣太神社。当初は平城京の羅城門近くに有り、都に出入りする人の、穢を払うだけでなく、道祖神の役割もあったと語りました。道祖神は岐の神と同一神とされ、「くなど」は「来な処」、来てはならない所、外敵や悪霊の侵入を防ぐ神です。

「くなと」の神とも言い、ここでいう戸は「来な戸」だ。境界の土地が狭ければ守りやすく、霧は入り口を隠し、暗く見えない方がよく、道に迷ってくれた方がいいのです。狸も狐も相手を化かしてくれたら神、稲荷信仰へ繋がる。大山津見神と鹿屋野比売神が生む神は、境界の神、守護神。戸は境界への入り口、港の神を古事記は水戸の神と記す。ならば山戸の神もいたか、記さないのは邪馬台を隠したか。

神生みではこの後十神生まれるが、なぜか八神と数える。イザナミとイザナミがきっちり二人で生んだ神が、またの名を天鳥船と言う鳥之石楠船神と大宜都比売神。天から降臨したから天鳥船が宇宙船との説もあるが、単に天津神の船だろう。海人族の国津神に船の神は不要。

大宜都比売神はどっちか、大月姫だからツクヨミ一族か。国生みでは阿波国の顔として登場した大宜都比売。国生みが領土拡大の暗号なら、時系列的には神生みが先。天津神が最初に支配した国は、大宜都比売の阿波国となり、スサノオが殺しては、スサノオも阿波にいたことになる。日本書紀はそれを隠すため、ツクヨミがウケモチを殺す。

オオゲツヒメという名は「大いなる食物の女神」の意味。死後に頭から蚕が生まれるから秦氏にも繋がるか。オオゲツヒメの死は後の話、順調だった神生みなのですが、この後大事件が発生する。だが日本書紀はまずいのか削除、イザナミが生きてる間に、天照、月読、素戔嗚が生まれる。神生みの最初が海の神、川、山、木、草の神と続く。中国の風水を連想する家宅六神を記していません。