自然科学系の書籍を数多く手掛ける翻訳家の夏目大さんに、沢山お話を聞きました。第1回は「『屈辱の数学史』翻訳について」

4月に刊行され、各新聞紙上で多くの方々にご高評いただいた書籍『屈辱の数学史 A COMEDY OF MATHS ERRORS』をはじめ、翻訳家として数多くの本に携わる夏目大さんに、本書の魅力や翻訳作業におけるエピソード、また、SEから翻訳家になった経緯などについて約1時間半にわたりお聞きした。それを3回に分けてお伝えする。

(インタビュー:高松夕佳)

夏目 大(なつめ・だい):大阪府生まれ。翻訳家。大学卒業後、SEとして勤務したのちに翻訳家になる。主な訳書に『6時27分発の電車に乗って、僕は本を読む』ジャン=ポール・ディディエローラン(共にハーパーコリンズ・ ジャパン)、『エルヴィス・コステロ自伝』エルヴィス・コステロ(亜紀書房)、『タコの心身問題』ピーター・ゴドフリー=スミス(みすず書房)、『「男らしさ」はつらいよ』ロバート・ウェッブ(双葉社)、『南極探検とペンギン』ロイド・スペンサー・デイヴィス(青土社)、『Think CIVILITY』クリスティーン・ ポラス(東洋経済新報社)など多数。

最新刊では、『因果推論の科学』ジューディア・パール、ダナ・マッケンジー(文藝春秋)、『「公正」が最強の成功戦略である』デイヴィッド・ボダニス)(光文社)がある。

——翻訳、大変お疲れさまでした。私たち編集は2人とも数学や算数が大の苦手で、数と聞いただけで一歩引いてしまうくらいなので、元S Eで自然科学系の書籍を多く手がける夏目さんに翻訳を担当していただけたのは、本当に心強かったです。

夏目 いや、私も数学は苦手ですよ。まず中学の方程式でつまずき、高校では、数学は赤点スレスレでしたから。数を数えるのでさえ苦手で、電卓を打つたびに答えが違って検算にならないという……。

——えっ……!?(絶句)

夏目 はい。いただく依頼は選り好みせずお受けしてきましたが、数学本だけはやらないほうが世のためだろうと思ってきたくらいの人間です(キッパリ)。大学は英文学科ですし。

とはいえ、サイエンスは子どもの頃から好きで、湯川秀樹のような科学者になりたいと夢見たこともありました。科学者には数学ができないとなれないとわかってあっさり諦めましたが、恐竜など生き物はいまでも大好きです。

——夏目さんにお願いすれば大丈夫、と大船に乗った気分だっただけに衝撃です。よくお受けくださいましたね……。

夏目 だいぶ怯みましたよ(笑)。山と溪谷社さんからメールが来た時点で、まず怯みました。登山やアウトドア本で知られる出版社が、一体俺に何の用事があるんだろう、と。ははーん、翻訳家という運動不足の代表みたいな人を山に登らせて体験談を書かせる企画かな、とか。いざメールを読んだら、ストレートな翻訳の依頼でほっとしたのですが、それが数学の本だという。これは困ったぞ、と再び頭を抱えたのですが、山と溪谷社さんにはすごく興味があったので、お会いしたんです。

でも、お話を聞いてみたら、どうやら数学が得意じゃない人に向けて書かれた本のようだ、それなら私は適任かもしれない、やれそうだな、と思ってお引き受けしたというわけです。

苦手だからこそわかりやすさを追求できる

——そうだったのですね。元SEのご経歴から勝手に誤解していました。

夏目 そうなりますよね。皆さん、私の職歴を見て、その手の仕事をよくいただくのですが、実は私、コンピュータが全然わからないのに間違ってSEになってしまったんですよ。

でも、それで苦労してきているだけに、「わからない人が、どこがわからないか」がわかるんです。こういうふうに書いてあげれば、わからない人にもわかるだろうと思って訳している。得意な人が決してしないような訳ができたことで、仕事がつながってきたのだろうと思います。

——弱みが強みになっている、と。

夏目 まさにそうですね。翻訳業界では、「専門分野を持つことが大事だ」とよく言われるのですが、私自身はそうとも言い切れないのではないかと思っています。

自分の得意な分野って、やっぱり不親切になるんですよ。私も得意な音楽関係の本を訳しているとき、その罠に陥りがちになります。誰もが知っているはずだと思っていたバンド名を、編集者から「それ、バンドの名前だと説明しないと読者はわかりませんよ」と指摘されたり。それに、本というのは、著者以外には知られていないことが書かれているから本になっているのです。なまじっか「俺はわかっている」と思っていると痛い目にあいます。

その点、数学の本に関しては、わかっていないという自覚があるから、すごく丁寧に取り組めている気がしますね。

———とてもわかりやすく、噛み砕いて訳してくださっていますよね。数学アレルギーの私たちにも、夏目さんの訳はスッと入ってきました。

夏目 苦手だから、私にわかればどんな読者にもわかるだろう、という自信はあるんです。原書を直訳したのではわからないだろうから、どうやったらわかってもらえるかを懸命に考える。自分の脳みそのCPUが急回転しているのがわかるくらい頭が熱くなり、汗だくで訳していました。とくに自分で計算しなくちゃ訳せないところ、式の出てくるところがつらかったですね。

脱力系ブリティッシュ・ユーモアをどう訳すか?

夏目 でも、この本を訳していて一番難しかったのは、コメディアンが書いているということでした。いちいち脱力するようなジョークを挟んでくるんですよ、このマット・パーカーという人は(笑)。

英語だと面白いのですが、そのまま日本語にしてもちっとも面白くない。それをジョークだったとわかるように訳すのか、いっそのことなかったことにするのかを検討しなくてはならない。一手間多いわけです。経験上、対処法はわかるのですが、「やるぞ」と思うのにエネルギーがいりました。

——著者のマット・パーカーさんはオーストラリア人ですが、ジョークの質としてはアメリカとイギリス、どっち寄りなのでしょうか。

夏目 イギリスっぽいんでしょうね。真面目な内容なのに、どこか本人がほくそ笑みながら書いているような雰囲気が文章全体にある。そういう空気が出せるといいなと思って訳していました。

アメリカ人はどんなにふざけていても、要点を先に簡潔に伝えてくれる感じがあるのですが、イギリス人って要点がどこにあるかわからないような語り方をする。最初から最後まで通して読めば、ああ、ユーモアなんだなとわかる。特定の箇所というより全体としてふざけている。そこがイギリス的だと思いました。

*『屈辱の数学史 A COMEDY OF MATHS ERRORS』著者・マット・パーカー氏が開設するYouTubeチャンネル。原書『Humble Pi』制作秘話などを紹介する動画も。

——おっしゃる通りですね。その意味でもだいぶ翻訳は難しかったのではないかと思います。

夏目 でも、この本、とにかく内容がおもしろいですから、訳すのは楽しかったです。失敗本だと評している人がいましたが、まさにその通りで、人はどんなときに失敗するのかが、本書を読んでいるとよくわかる。

一つひとつのエピソードも抜群におもしろい。知っているようで知らなかった事実や、実はすごく複雑な理由からそうなっていたことがわかる事例もあって。私はコンピュータ業界にいたので、「1章 時間を見失う」のフェールセーフ・モードの話は、すごく身につまされました。私が業界にいたのは2000年問題まであと8年という時期だったのですが、入社後の研修でパソコンのOSは年数を下2桁で管理していると聞き、びっくりした覚えがあります。もうじき足りなくなるじゃん、と。当時のMS-DOSやマッキントッシュのOSはとにかくパソコンにOSを載せることだけで精一杯で、極めて少ないメモリで無理を重ねて稼働させていた。2000年までには賢い人がなんとかするだろうという発想だったんです。

本書にはそういう「何でそうなってるの?」という事例が満載なので、純粋に楽しめると思います。

——誰もが出合う可能性のある、日常に潜む数字の危険性がテーマですものね。

夏目 私もこの仕事以降、日常生活でもかなり気をつけるようになりましたよ。つい横着をしがちな性格なのですが、この手順を端折ったらミスにつながってしまうかもしれない、とふと気を引き締めることが増え、仕事が丁寧になった気がします(笑)

つづく

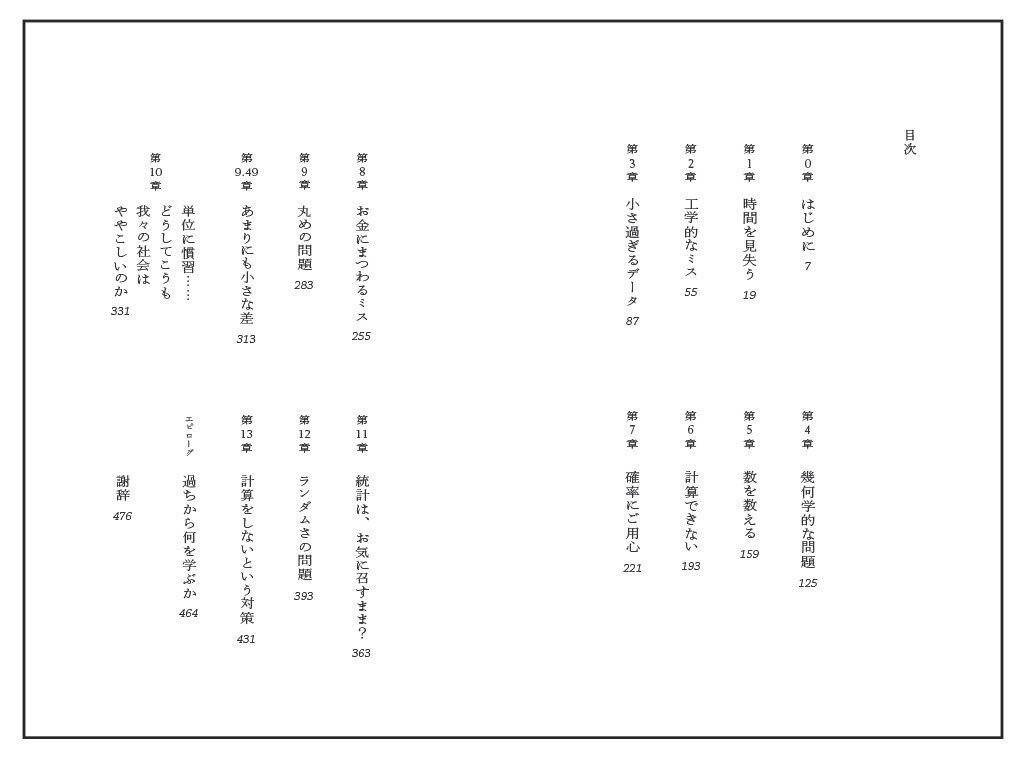

◎重版出来 好評発売中! 小さな数学のミスにより起こった、おかしくも悲しい出来事の数々を語った一冊『屈辱の数学史 A COMEDY OF MATHS ERRORS』の原書は、イギリス『サンデー・タイムス』紙で数学本初のベストセラー作となった。著者のマット・パーカーは、イギリスでスタンダップ数学者、YouTuberとして活躍している。本書では、その軽快な語り口も楽しんでほしい。

◎第0章全文公開中! ↓↓↓