【ファジサポ日誌】137.山の神を越えよ!~J1昇格プレーオフ準決勝 モンテディオ山形 vs ファジアーノ岡山 マッチレビュー ~

プレーオフまでの3週間、監督、選手、チームスタッフ、サポーター、そして岡山全体が、ファジアーノ岡山に関わる全ての人々が、J1昇格プレーオフを勝ち抜くために努力、尽力してきた。

そんな「うねり」の中における筆者の努力なんて微々たるものであるが、そんな「岡山の努力」の一部でありたいと願い、実はスケジュール的にはかなりしんどかったのだが、山形へと向かった。

山形遠征と銘打ちながら、前日は宮城~福島を散策していた。

元来の乗り鉄ということもあるが、ローカル線と終着駅の風情を楽しませてもらった。女川に降り立ち、海と共に生きる街を眺めてきた。

堤防を造らない選択をした街の中心部には、様々な生活機能が集約されていることもあるが、多世代に渡る地元の方々とツーリズムを楽しむ人々でそれなりの賑わいをみせていた。

日が暮れ行くにつれ、翌日の戦いに向けた緊張も高まってきたのだが、サッカーを楽しめる、愛するクラブを応援できる日常がどれだけ尊く、ありがたいものなのか、改めて想い起こされることになった。

準決勝、もう一つの山、長崎-仙台については筆者は長崎が絶対とは思っていなかった。筆者の今シーズンの仙台に対する評価は高い。おそらくJ2の順位予想記事を読んでくださった方はお気づきかもしれない。

予想はしていたとはいえ、1週間も経たない間に、豊かな感情を掘り起こしてくれた地域のクラブと雌雄を決することになるとは。

サッカーとは、サッカーとはである。

駅から真っ直ぐ下ると静かな湾が広がる

旧女川交番

プレーオフ決勝戦までの1週間は既に折り返し地点を通過、決勝戦への気運も高まるが、やはりこの準決勝については記事を分けなくてはならない。

2022シーズンのプレーオフ準決勝、ご存知のように岡山はホーム開催の利点を活かせず0-3で完敗した。

ヨルディ・バイス、柳育崇の重厚な2枚の壁の裏、致命的なネガティブ・トランジション、そして上手くいかなくなると暴走し始める強烈な個性たち、シーズン終盤からみられていた懸念材料を潰すことが出来ず、そうした課題を最も大事なプレーオフで山形の下に晒された。

情けない、屈辱であった。

そして、大事なプレーオフでありながら11,000人の観客しか集めることが出来なかった。弱点を抱えたチームを十分に後押し出来たかと言えば、その答えは否と言わざるを得ない。

あれから2年、前年3位チームの困難を味わった昨シーズンを経て、市民クラブとしてのラストチャンスに懸けるファジアーノ岡山に再びプレーオフのチャンスが訪れた。しかも、相手は山形、今度は我々がアウェイだ。

必ずやり返す、時は来たのだ!

1.試合結果&メンバー

識者、専門誌等のサッカー媒体、概ね山形有利との予想が多数、筆者は僅差の勝負と予想していましたが、3-0という大差がつきました。

奇しくも長崎-仙台も4-1と3点差がつきましたが、この結果の要因には何となく関連性があるようにも感じました。

実はそんなに難しい理屈に支配されていない試合であったのかもしれません。

岡山は通算3度目のプレーオフ進出で2度目の初戦突破となりました。

一方、敗れた山形はこれが初めてのプレーオフ、ホーム開催でした。

観衆は18,006人、この日の山形駅の商業ゾーンでは販売員さんが山形のユニフォームに身を包んでいましたし、NDソフトスタジアム山形の最寄り、JR山形線天童南駅からは臨時列車を運行する盛況ぶりでした。

山形市と天童市の人口推計31万人のうちの18,000人と考えると、これはやはり快挙といえます。オーセンユニなど、グッズ着用率が高そうな点も大きな特長に映りました。

メンバーです。

岡山は多くのサポーターが考えていた現時点でのベストメンバーであったと思います。まず、誰一人欠けずにプレーオフに臨めた、このことだけでも勝利に一歩近づいたといえるのです。

そして、現地のサポーターからも声が上がってましたが、MF(10)田中雄大がメンバー入りしました。

終盤戦の岡山は後半にCF(99)ルカオと(11)太田龍之介の2枚を前線に投入。4-4-2へのシステム変更も試みていましたが、この2人の関係性が今一つ明確にならず、ポイントあれども前へ運べずというシーンも目立っていました。

筆者はMF(33)神谷優太に加えて、独力で運べるシャドーがもう一枚必要と考えていました。

こうした戦術的必要性という観点からも(10)田中の存在は必要であったと考えます。岡山サポとしは下部組織出身(11)太田への熱い期待もある訳ですが、ここは木山監督も勝負に徹してきたという印象を強く持ちました。

帰ってきたという点ではRWB(88)柳貴博も久々のベンチ入りです。

山形も想定されたスタメン、ベストメンバーであったと思いますが、ベンチに試合終盤、前線の起点として投入されていたFW(41)後藤優介の姿がありませんでした。(※12/4契約満了が発表)

筆者は戦前の予想で、終盤に投入されるCF(36)高橋潤哉とこの(41)後藤の2枚は厄介と感じていましたので、メンバー外に助かったとの想いが湧きました。シャドー枠ではMF(10)氣田亮真が9/7J2第30節以来のメンバー入りを果たしました。

確かめる(14)田部井

2.レビュー

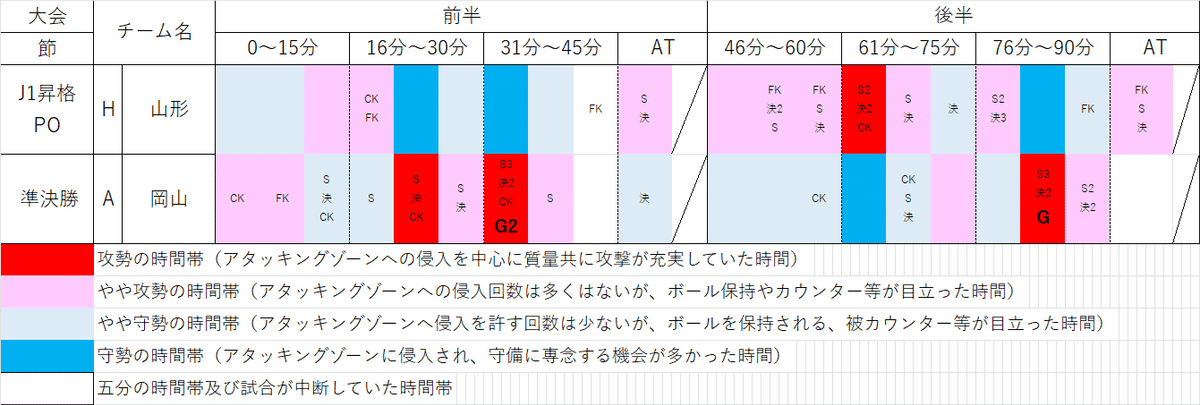

時間帯別攻勢・守勢分布図をみましても、大別して前半は岡山、後半は山形ペースの展開になったと思います。

これには分かりやすい理由があったと考えています。

岡山は勝ち切らなければ決勝進出はない状況で、どうしても先制点を奪いたかった。そこで、チームコンセプトでもある「相手コートでのサッカー」を序盤から体現しようとしたからです。その岡山の圧力を山形は跳ね返すことが出来なかったといえます。

そして岡山のサッカーが上手くいっている前半のうちに2点を先行することができた。これが大きかったと思います。

一方、後半の山形の攻勢は、54分RSB(15)川井歩の退場以降の10人になってからが目立っており、途中出場の(10)氣田の仕掛けが効いていたことは間違いないのですが、全体でボールを動かす意識が高まったことによるものと捉えています。少し前の山形のパス全振りのサッカーが戻ってきていたように思えました。

しかし、岡山も2点のリードをキープすることを優先、あえて受けている雰囲気は十分感じられました。そうして時間を消費し、あと1点をカウンターで差す。チームとして統一した戦い方が出来ていたと思います。

実際に3点目を奪えましたので、そういう意味では満点のデキでした。

岡山も実際に3位通過のプレーオフで敗退し経験済のことではありますが、勝たないと上がれない、得点を奪えないと上がれないチームの方が勢いを持って戦ってくるというのは、これまでもよく見られたプレーオフ定番の現象といえます。ましてや今シーズンは3週間空いた訳ですから、リーグ終盤の流れがいったん断ち切られる可能性は十分に考えられた訳です。

当然、山形はそこを警戒していたと思います。ではなぜ、ある意味「わかりやすい」ともいえる試合結果になってしまったのか。

この点を中心に紐解いてみたいと思います。

(1)ポイントは前半のゲームプラン

岡山の攻守の状態が全体的に良かったという大前提のうえで、この試合の大きなポイントは序盤の山形の戦い方であったと思います。

岡山はコイントスでピッチを入れ替え、前半サポーター側に向かって攻めることを選択、前半のうちに先制点を奪う覚悟が明確であり、まさに山形に対して宣戦布告しているようなものであったといえます。

当然、山形も岡山が序盤からハイプレスを敢行、積極的にゴールを狙ってくることは想定していたといえます。

岡山のハイプレスを躱す方法は大別して、ビルドアップ時に数的優位をつくり剥がして前進する、そしてもう一つはGKからのゴールキックによる前進です。どこのチームでもそうではあります。

そして、岡山が恐れていたのはおそらく山形のビルドアップによる崩しの方であったといえます。

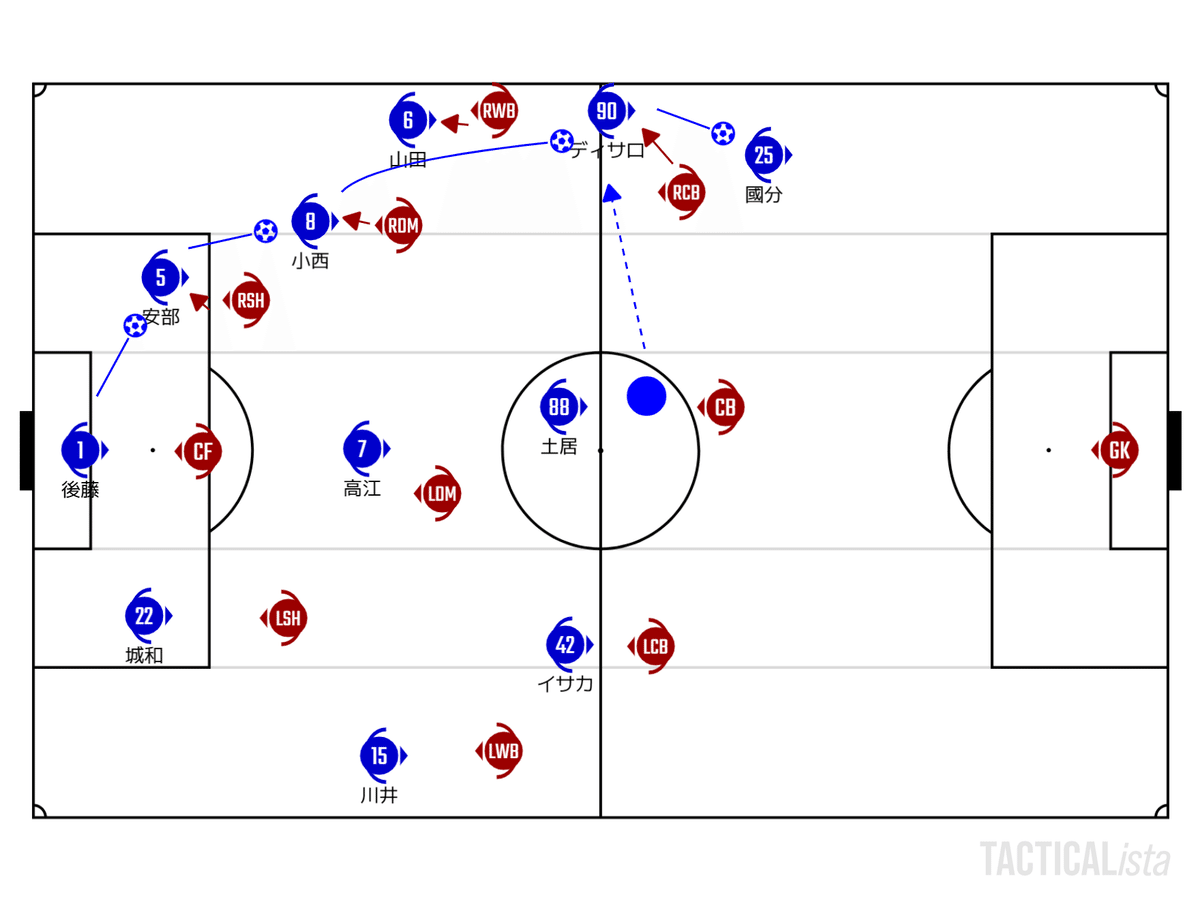

プレビュー記事にも載せましたが、以下のイメージです。

ポイントはCF(90)ディサロ燦シルヴァーノの動きで、彼がサイドや自陣に下りることで、相手のハイプレスを剥がした後の出口になっている点が、山形のシーズン終盤の攻撃の大きな特徴のひとつになっていました。

こうした形からスムーズに攻められてしまうと、岡山は山形のボールホルダーに対してどこかの局面で1対1で潰す必要があり、巧い山形相手ということを考えると、剥がされた後については相当のリスクを覚悟しなくてはならなかったのです。

しかし、この試合の(90)ディサロについては、ほとんどサイドに顔を出す場面はなかったといえます。ではどこにいたのか?

前線中央寄り、やや右寄り、本来のCFと呼べるポジションに張っていることが多く、組み立てに関しては時折自陣中央に下りて関与する程度でした。

正直なところ、(90)ディサロに変貌自在にポジションを取られると岡山はしんどくなると筆者は予想していました。だからこそ、ビルドアップの起点であるCB(5)安部崇士の左足を如何に切るかが試合全体の大きなポイントと、プレビュー記事に書いたのでした。

ところが、山形の前半のボール運びはその多くをGK(1)後藤雅明を中心としたゴールキックに委ねていました。これは岡山は助かったと思いながら観ていました。

おそらく山形はビルドアップ時に味方ボールホルダーが、仮に岡山のプレスを剥がせる可能性が高かったとしても、岡山のプレスに晒されるリスク自体を回避したのだと思います。更にはそのゴールキックはRWG(42)イサカ・ゼインが控える右サイド、岡山LCB(43)鈴木喜丈の裏を狙ったものがほとんどであったと思います。

(42)イサカの快足を活かして岡山の最終ラインの裏をとって、OMF(88)土居聖真や(90)ディサロのボックス内の駆け引きでゴールを陥れる算段であったのと同時に、岡山の(43)鈴木やLWB(17)末吉塁といった左サイドからの推進力を削ぐ目的を持っていたものと思われます。

(17)末吉が最終ラインに吸収される時間が長く続く展開を山形は狙っていたとのではないでしょうか。

実はこの前進方法は、リーグ終盤戦の山形のゲームプランの一つであったのです。決してビルドアップ一辺倒ではなく、状況によってロングフィードを多用する運び方と併用していたといえます。

実際にプレーオフ進出を決めた最終節の千葉戦では、相手最終ラインの裏狙いから千葉CBの一発退場を誘発していました。

一方、岡山は(43)鈴木が(42)イサカとの1対1でほぼ優勢であったこと。そしてこぼれ球を(17)末吉やCH(14)田部井涼が素早く回収、攻撃に移行していたことから、山形のロングボール攻撃を無効化することに成功していました。

GKが前に強く蹴り出すという点では、最近では最終節の鹿児島(1)泉森のキックや、深くGKに戻す甲府の戦術にハイプレスを無効化された岡山でしたが、この試合でゴールキックを多用しているにも関わらず、岡山のハイプレスが機能していた要因は(1)後藤がボールを保持した際にいったんセットして2CBと横並びになり、ビルドアップの選択を残すことで、最終ライン全体が低くなることから、岡山3トップ(1トップ+2シャドー)との距離が短くなることにあったと考えます。

そして、自陣からの前進にビルドアップを選択した際には、(90)ディサロがサイドに落ちないことで、山形がサイドでの優位性をつくれず、岡山が躊躇なく山形のボールホルダーにプレッシャーを掛けられていたことも大きな要因であったと考えます。

山形の前進パターンと岡山の奪取イメージ

さて、まさに良い守備からリズムをつくっていた岡山でしたが、ゲームの鍵となる先制点の奪取に成功した要因にCF(22)一美和成の働きが大きかったと考えます。

先制点の場面を振り返ります。

試合を動かしたのは5位の岡山!#本山遥 の先制ゴール🔥

— Jリーグ(日本プロサッカーリーグ) (@J_League) December 1, 2024

🎦 ゴール動画

🏆 J1昇格プレーオフ 準決勝

🆚 山形vs岡山

🔢 0-1

⌚️ 31分

⚽️ 本山 遥(岡山)#Jリーグ pic.twitter.com/qPbYIXMOYG

全体的にみますと、ボールサイドだからということもありますが、山形の岡山の左からの攻撃、特に(17)末吉に対する警戒が非常に強いといえます。

そのマークを逆手にとってLST(19)岩渕弘人が浮き球でボックスへ供給したアイデアが、山形2CBの虚を突いていると感じました。

そしてこの若干アバウトなボールを難なく収めてしまうCF(22)一美和成の確かなポストプレーが光ります。ここで(5)安部が吊り出されたことも大きかったのですが、(22)一美が得意とする角度を考えれば(5)安部があのコースを消すのは妥当なのだろうと感じました。

そうなるとLSB(6)山田拓巳が(15)本山をカバーするしかないのですが、おそらくRST(27)木村太哉のシュートコースを切った分、対応が遅れています。

これは左でつくって、右で決めるという岡山のパターンの一つといえますが、反対サイドのWBが中に入って決めるという形は、まさに今シーズンの岡山が追い求めてきた攻撃パターンであり、これを(88)柳(貴)ではなく、守備の人と思われていた(15)本山が決めたことで更に価値は高まると考えています。つまり、人が変わっても、チームとしての形が成熟しているということなのです。

そして、見逃せないのはこのシーンの最初でしっかりスローインをモノにしていることです。昨シーズンを中心に一時の岡山はこれが全く出来ていませんでした。選手間のコンビネーションが良いことと、自分たちの形をこの3週間で改めて磨いてきたことが伝わってくる先制シーンでした。

山形としては、まず岡山の左にかなり神経質になっていた面はあったと思います。その分、右の(15)本山が決めてくるというイメージはほとんどなかったのかもしれません。

木山体制岡山の初シュートは本山遥から放たれた。

— 雉球応援人 (@trainfootball44) November 29, 2024

このシュートは、ここから始まるJ1昇格物語への序章であったのかもしれない。

守備的なポジションのポリバレント性は、この3年間ファジを下支えしてきた。

大一番、彼がドラマの主役になる。#ファジアーノ岡山全員で勝つ pic.twitter.com/LLY27FzTSt

個人的には大仕事をしてくれる予感がありました。

(15)本山の抜擢、躍動、挫折、再びの躍動が木山ファジの歩みと連動している気がするのです。(27)木村の決定機に繋がったクロスの質も良かったですし、決勝戦も十分期待できると思います。

話を戻しますと、山形2CBはかなり(22)一美に引きつけられていましたね。事前に2CBの動きに関してはスカウティングがあったと想像しているのですが、15分(19)岩渕の決定機も(22)一美が2CBを引きつけてぽっかり空いたスペースに(14)田部井が見逃さずにクロスを送ったことによるものでした。

#岩渕弘人 がわずかにコースを変えて追加点💥

— Jリーグ(日本プロサッカーリーグ) (@J_League) December 1, 2024

🎦 ゴール動画

🏆 J1昇格プレーオフ 準決勝

🆚 山形vs岡山

🔢 0-2

⌚️ 34分

⚽️ 岩渕 弘人(岡山)#Jリーグ pic.twitter.com/13F9EdfqQi

続けざまの2点目もまずは(22)一美が丁寧に落としてRCB(4)阿部海大が更に繋ぐ、そして(27)木村のシュートという流れなのですが、偶発的な感じではないと思いました。まず(1)後藤に直接キャッチされないアウトスイングのボールを供給、山形DFもゴールに向かうボールには鋭く反応するでしょうから、正対して確実に落とす、その先に人がいる状態をつくる、そして強くシュート撃つ、これも3週間準備していた跡を感じさせるゴールであったといえます。ゴール前密集になっていましたが、エースストライカーのゴールになったという点は決勝戦にも良い流れで繋がりますし良かったと思います。

2失点を喫した段階で、山形がボール運びを変えていれば、まだこの試合わからなかった要素もあったのかなと思いますが、程なくして(90)ディサロが負傷退場、切り札の(36)高橋を早めに投入しなくてはならなくなる。更には(42)イサカも顔面にボールを強く受けたことにより前半で交代。そして(15)川井の退場、この時点でかなり山形は勝機を失っていたと思います。1人少なくなったという点はもちろん大きいのですが、選手が冷静にプレー出来ていないことを現しており、こうなると局面での細かい崩しは難しくなるだろうと感じたからです。

実際、途中交代の(10)氣田を中心に岡山は左サイドから攻め込まれましたが、中で精度を欠く場面も多く、また前にも述べましたように岡山側にも受ける意図があったので、後半に関しては許容範囲内の戦いぶりであったと考えます。

3点目に関しては、その直前で足を攣らせていた(43)鈴木の最後の頑張りともいえる縦パス、引き取ったCH(24)藤田息吹の(27)木村や山形守備陣の走力をみた上でのスルーパスが見事であったと思います。

(27)木村もよく走りました。

3.まとめ

以上、プレーオフ準決勝山形戦を振り返りました。

どうしても2年前のプレーオフの悔しさを晴らしたという爽快感は否定できなかったのですが、選手たちは派手に喜ぶことはなく、比較的静かにスタジアムを去っていきました。

そんな気を抜かない彼らの振る舞いが、一言で述べるとプレーによく現れていた一戦であったと思います。決勝戦は、振る舞いを大切にするという意味ではよく似ている仙台との対戦です。

そういう意味では、今度こそホームアドバンテージをしっかり活かさなくてはなりません。

この試合での山形の戦法は、決して誤っているようには見えませんでした。

しかし、リスクを過剰に恐れてしまった面もあったと思います。

これは様々な戦い方が出来るが故の落とし穴であったと筆者は考えます。

そういう意味では岡山の「自分たちの戦い」はリスクを積極的にとるものといえ、決勝戦では「リスクを存分にとるためのアドバンテージ」との理解を共有したうえで試合に入っていくことがポイントになると考えます。

今回もお読みいただき、ありがとうございました!

※敬称略

【自己紹介】雉球応援人(きじたまおうえんびと)

地元のサッカー好き社会保険労務士

日常に追われる日々を送っている。

JFL時代2008シーズンからのファジアーノ岡山サポ。

得点で喜び、失点で悲しむ、単純明快なサポーターであったが、ある日「ボランチが落ちてくる」の意味が分からなかったことをきっかけに戦術に興味を持ちだす。

2018シーズン後半戦の得点力不足は自身にとっても「修行」であったが、この頃の観戦経験が現在のサッカー観に繋がっている。

レビュアー3年目に突入。今年こそ歓喜の場を描きたい。

鉄道旅(独り乗り鉄)をこよなく愛する叙情派。