業界の同質性〜withworkweek@国際女性デー カンファレンスレポート〜

はじめに

5日間のカンファレンスに際して

2022年3月7日~11日の5日間にわたってオンライン形式で開催されたDE&I推進カンファレンス「withworkweek@国際女性デー #キャリアとライフはトレードオフじゃない 」。10のテーマで行ったセッションにおける4日目の3月10日の昼に開催されたセッション内容をレポート形式でお届けします。

・業界の同質性をどう捉えているか

・DE&I推進のための思想と具体的な制度や施策

・多様性という経営側の意図、従業員側・採用候補者側の受け取り方 etc.

今回は、これらを主なセッション内容として3名の登壇者をお招きしてお話しました。ぜひご覧ください。

withworkweek@国際女性デーは「#キャリアとライフはトレードオフじゃない」を共通メッセージに、皆で社会的な発信を行うための場として開催されました。ワーキングペアレンツ向けの転職サービス 「withwork」 を運営するXTalent株式会社が、「WorkEx-働き⽅の健康診断」を展開する株式会社Enbirthと連携して企画・開催し、25社の調査協力のもと実現しています。

事前視聴申込数は800枠を超過し、計10時間、10のトークセッション、23名の登壇者とともに紡ぐ時間となりました。セッションテーマは国際女性デーに関連の深い「ジェンダーバイアス」だけでなく、広義に「DE&I(Diversity・Equity & Inclusion)」とし、「同質性」「ボードメンバーの育休取得経験」「仕事と育児」など、法改正等に紐づくテーマも並びました。

◆イベント詳細:https://withwork-week.peatix.com/

それでは、セッション時のトークに沿ってレポートします。

登壇者の紹介

XTalent筒井:皆さん、こんにちは!お昼の時間にお集まりいただきましてありがとうございます。この回では、同質性からスタートしやすい特性のある組織にどのようにDE&Iを取り入れていくかという、組織の「変化」や「アクション」にフォーカスを当ててゆけたらと思っています。早速各社の登壇者の皆さんをご紹介します。

Ginco森川さん:株式会社Gincoの森川夢佑斗です。本日はお招きいただきありがとうございます。参画できて大変嬉しく思っています。

自分自身も2年前に息子が生まれ、子育てをしているので今回のハッシュタグのメッセージ「#キャリアとライフはトレードオフじゃない」には共感するところが多々あります。そういった内容もお話できたらと思っています。

初めましての方もいらっしゃると思いますが、ブロックチェーン技術を中心にソフトウェア開発を行なっている株式会社Gincoと申します。2017年に創業しています。

我々は「経済のめぐりを変えていく」という言葉をビジョンに掲げています。いまは技術暗号資産やNFTなどが話題になっていますが、価値流通がブロックチェーンをベースに変わっていくことを捉え、技術の社会実装に取り組んでいます。

ブロックチェーンは「どんどん使われていくようになりますよ、市場規模も大きくなってきますよ」と言われつつ、「あまり日常生活で使わないですよね?」という話があるのですが、最近はNFTのお陰でちょっとずつ身近なものになってきているように感じています。ただ、活用自体は全然進んでいません。

大企業もどんどん使っていこうという姿勢なのですが、現場に落としていく際には様々な課題が山積みだと思っています。我々はこの水面下の負担を丸ごと任せられるようなインフラ提供をしている会社です。

最近トレンドのWeb3.0もありますが、現在ではWeb2.0のサービスは広くあまねく使われていますよね。その発展を支えたのがクラウドサービスだと我々は思っています。Web3.0の時代におけるそういったインフラを提供する会社があると、Web3.0もどんどん発展して、ブロックチェーンも社会実装されていきます。そういったポジションを目指している会社です。

我々はクラウド型でブロックチェーンのインフラを提供しておりまして、その上にエンタープライズのSaaSのサービス、開発プラットフォーム、APIで簡単にブロックチェーンが利用できるものを提供しています。

Web2.0時代のブラウザがWeb3.0時代ではウォレットになり、クラウドがBaaS(ブロックチェーンのサービス)になってきています。こういったWeb3.0時代の根本になるところを事業領域として展開しています。

XTalent筒井:森川さん、ありがとうございました。

次はPR Tableの大堀さん、よろしくお願いいたします。

PR Table大堀さん:株式会社PR Tableの大堀航と申します。当社はPR経験者で創業しており、現在社員数は35名です。"選ばれる会社になるためのPR"というコンセプトで、PRのコンテンツ・ストーリーの制作と配信をする『talentbook』というメディアを提供しています。

これまで累計1,000社の企業様に利用いただいています。大きい会社ですとTOYOTA様、HONDA様からスタートアップ、中堅企業様まで、ストーリーの配信を通じて企業ブランディングのご支援をしています。

また、我々は様々なメディアや一般社団法人「at Will Work」様と連携をし、現代社会の働き方などの事例を一人一人のストーリーとして発信することにも取り組んでいます。

組織については、現在、約4割が子育て中で半数以上が女性という構成です。2年前は男子校のような会社で、わいわいと無限に働くというめちゃくちゃな働き方をしていたのですが、大きく変化してきました。今日はその裏側もお話しできればと思っています。

今は完全に100%リモートワークなので、SaaS各社さんの提供ツールを使わせていただきながら、生産性が高い働き方・環境を全社的に構築しています。

それに適した制度もこの1年半で拡充をしてきています。休日休暇のところでいま特に拡充しているのは、子の看護休暇ですね。お子さんが急に病気になってしまったといった時に、時間単位で休みを取得できる制度にしています。入社された方々からの「半日はちょっと長いけど…」という声を反映して、制度の柔軟性を持たせながら日々改善をしているところです。

これは我々のサービスの特徴を活かした社内施策の1つなのですが、入社した全社員のストーリーを書いて、入社背景や働く価値観、プライベートなところも含めてストーリー化し、社内でシェアしています。それによってお互いを深く理解し合い、心理的安全性を生んでいます。このストーリーはtalentbookでもオープンに公開しています。

育児中であってもそうでなくても、誰でも100%で働けるような環境構築については、実際にメンバーからポジティブな声をもらっていますね。

そしてこの1年は、全社でビジョン・ミッション・バリューを構築するプロジェクトを走らせていました。「働く人の笑顔が"連鎖する"世界をつくる」というのがビジョン、「笑顔が生まれる"きっかけ"を増やす」というのがミッション、そして、「つよく、やさしく、かっこよく」というのがバリューです。全社で一緒につくったので、言葉だけが存在しているのではなくしっかり機能しているのかなと思っています。

特に、この組織を構築していく上では、"ほんの少しの違和感”をも、なくしていくというのを会社としては非常に大事に考えています。この違和感がモヤモヤを生んで、思考力を奪って生産性を下げてしまうと思っています。

私自身、精神的に辛い時期があって、去年3か月間会社を休んだんですね。復帰後、このビジョン・ミッション・バリューを全社で変えていくことに取り組んだのですが、自分自身のこの体験があってこそ「本当に幸せに働くとは何か」を突き詰めて、会社としても考えていけるようになったのかなと思ってます。

実際に、このバリューの「つよく、やさしく、かっこよく」というのはどういう行動なのかを具体的に定義し、評価制度と結び付けて運用しています。

我々はPRをテーマにした会社ですが、パブリックリレーションズの中で、今後メディアを通じたリレーション活動から、より直接ステークホルダーと個を起点とした関係性づくりにシフトしていくと考えています。このPRという言葉がよりパーソナル(Personal)なリレーション(Relations)活動になっていくと考えているので、社会との良い関係作りには一人一人との向き合い方が大事で、まさに今回のイベントにリンクする内容だと思っています。

XTalent筒井:大堀さん、ありがとうございました。では、LayerXの石黒さん、お話いただけますでしょうか。

LayerX石黒さん:改めまして、株式会社LayerXの石黒卓弥と申します。よろしくお願いします。LayerXはミッションとして「すべての経済活動をデジタル化する。」という言葉を掲げて、ソフトウェアテクノロジーの事業を3つ運営しています。

先ほど森川さんや大堀さんも仰っていましたが、SaaSのようなソフトウェアが流通することで生産性が良くなり、制約条件がある方々が活躍できる社会になるというところに、向き合っている会社です。

3つの事業のうち、1つがSaaSで『バクラクシリーズ』といって、請求書の受け取りサービスやワークフローの申請、電子帳簿保存法のような法律に対応・準拠したソフトウェアを提供しています。

もう1つがFintechです。これは不動産のアセットマネジメントといって、不動産運用・証券化をDX化する事業です。

最後がPrivacy Techです。先ほど森川さんからお話がありましたが、ブロックチェーンビジネスから少し変化し、現在パーソナルデータが増えてくる社会になってきていて、そのデータを安全・安心に利活用するにはどうしたらいいか、研究活動や実証実験を主に行なっている事業です。

そして弊社には5つの行動指針がある中で、特に「徳」は社内のみんなが大好きなバリューで、「長期的な視点でやっていこう」という意味です。

スタートアップというと、いわゆる短期間でわっと成長していく企業をイメージしがちですが、時代も変わってきています。toB向けの場合、しっかりコツコツ取り組み続けることが大事なので、そういった時代に中長期の目線を持ってやっていこうよ、社会に対して嘘をつかない事業やっていこうよ、ということをとても大事にしています。

多様な方が働きやすくなるように、Slackの利用や全ての会議のzoom録画をしていますが、よくLayerXで見られる現象は、17時半ぐらいからの夕会に「お迎えなので、今日耳だけ参加します」「お迎えなので、あとで動画でキャッチアップします」といったやりとりが日常的に行われています。

キャッチアップのためだけではなく、録画はフィードバックとしても利用しています。LayerXでは、採用・面接のプロセスも候補者の方に許可をいただいてzoomで録画しています。

それこそ代表・福島の面接をHRのメンバーが観て「ちょっとアイスブレイク硬いです」というフィードバックをするなど、そういったことが日々フラットに行われています。

本日のテーマに近いところで申し上げると、ダイバーシティ&インクルージョンポリシーですね。ver.02をどうやって作ろうか、という話を最近ちょうど始めたところです。

やはり自分たちのプロダクトを通じて、社会全体、全員が自分のやりたいこと、自由を活用できている状態を目指したいと思っていて、例えば足が不自由で出社できない方が自宅でSaaSを使って仕事ができたら、凄くいいなと思うんですよね。

今だと、とあるブラウザを使わないと銀行振り込みができないため、そのために出社する方がいらっしゃるという状態です。それは変えていきたいよね、と思っています。

あとは我々もビジネスの領域的にすごく男性が多い会社だったのですが、育児中の女性が入社してくれたり、代表の福島に子どもが生まれたり、少しずつ変わってきています。

当事者と非当事者でみえる世界は異なる

XTalent筒井:石黒さん、ありがとうございました。ここからは、今回の調査レポートの分析を担当いただいたEnbirth河合さんより、レポート内容と各社データについてお話いただきます。

Enbirth河合さん:こんにちは、株式会社Enbirthの河合と申します。今回調査分析を担当させていただいたのですが、非常に面白いレポートが出来上がっています。

改めて同質な組織って何が起こりやすいんだっけ?DE&Iを推進するためには一体何が重要なんだっけ?ということを、今回の調査レポートから抜粋してお話させていただこうと思います。

まず、組織が同質になってしまうと何が起こりやすいかというと、「多様な視点の欠如により、視野狭窄に陥りやすい」ということがあります。

「自分の働き方がもし〇〇だったら、もっと評価されるのに…と思うことがあれば教えてください」という質問をしたところ、ケア責任のある人=育児中で時間的制約がある人たちの中で、「日常的に残業ができたらもっと評価されるのに」と思っている人たちは、37%もいるんです。でも、時間的制約がない人たちの殆どはそう感じておらず、「特にない」と回答しています。

なので、当事者にならないと見えない世界があるということがここから言えるわけです。時間に制約があって初めて、「日常的に残業できたらもっと評価されるのに…」と思うのです。

今回はケア責任の有無で比較しているのですが、視点を高めて考えてみると、日常的に残業している組織やあちらこちらで火が吹いて、突発対応することで評価される組織は、決して生産性が高いとは言えないですよね。

でも、自分がいつでも残業できる、いつでも突発対応できる立場になってしまうと、それが非効率だということになかなか気付かない。なので、「時間制約ができて初めて見える世界がある」というのはすごく大事なことだなと思います。

当事者になって見える世界があるわけだから、その当事者の数が増えれば増えるほど見える世界が広がるわけですね。そういった観点からも、多様性はとても大事だなと捉えられます。

もう1つ、こちらのデータもご紹介したいのですが、これは制度浸透ピラミッドと私たちは呼んでいます。

育児や介護と仕事を両立するための制度が、単に充実しているだけではなく、それがどこまで組織に本質的に浸透しているか、というのを表しているグラフです。

見ていただくと、制度はあっても男性は使いづらい、制度を使うと肩身の狭い思いをする、制度を使うと評価や昇進に影響があるという状況であることが分かります。

緑=ケア責任がある(制度を使う当事者の)人たち、オレンジ=ケア責任がない(制度を使わない非当事者の)人たちなのですが、比べてみると全項目で緑のスコアの方が低くなっています。これはつまり、「制度を使っても肩身の狭い思いをする必要はないよ、堂々と使いなよ」と制度を使わない人たちが言う一方で、制度を使う当事者は「いやいや肩身が狭いです」という状態なのです。当事者と非当事者で見える世界が違うということを、私たちは常に気を付けなければいけないと思います。

1,000人の調査結果だと先ほどのようにガタガタになるのですが、PR Tableさんは理想的な形です。制度があるだけではなく、本質的な運用がなされています。一人一人のライフステージに合わせた柔軟なキャリア構築ができている状態です。

株式会社PR Tableの場合

もう一つ着目いただきたいのは、制度を使っている当事者の方が満足をしているということです。制度は本質的な運用がなされている状態です。

では、多様性のある組織を実現するためにどうしたらいいのか、という問いがあるのですが、ここで難しいのは「多様な人材が増えるということは仕事に求めることも多様になる」ということです。

下記グラフは本人が仕事に求めていることと、実際に会社からアサインされていることを比較したグラフです。仕事に求めていることに対し、それが実際にはあまり満たされていないということが分かります。

求めているものが満たされていないと、そこがちょっとした違和感になって、「あれ、なんだか満たされてない…」となった瞬間にだんだんモヤモヤという感情が発生してきて、それが組織に対する不満や不安になったりするんですよね。

なので、組織の運営側としては、一人一人のニーズに合わせて仕事をアサインすることが大事です。しかし、これがとても難しいのです。更に難しいのは、その仕事に対するニーズがライフステージに応じて変化するんですね。

よく私もワーママ同士で話すのですが、せっかく子どもを長時間保育園に預けてまで仕事をしているのだから、面白い仕事したい、子どもに誇れるような仕事をしたいという声はよくあがっています。出産前と後とでは、仕事に対して求めるものが大きく変わってきているんですよね。

世の中のワーキングペアレンツは、結構モヤモヤしている人が多いと言えるんじゃないかな思います。

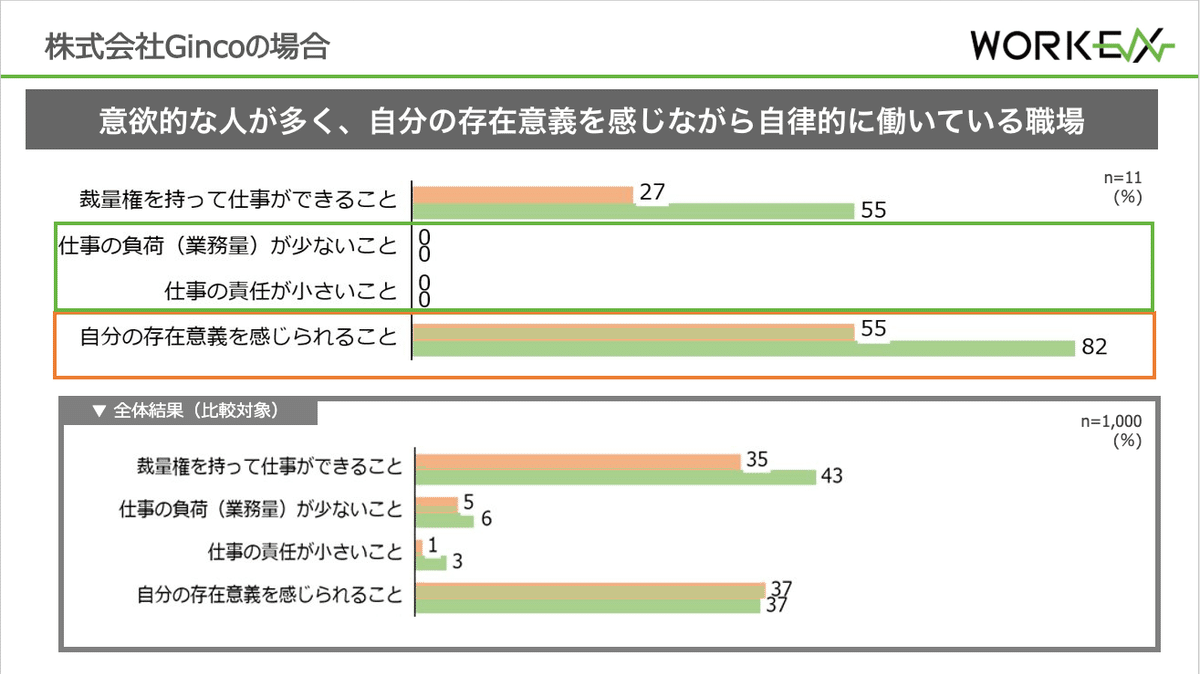

ここに関して素晴らしい運用をされている企業様が、Gincoさんです。

比較対象の全体結果と比べて、多くの人が「自分の存在意義を感じられること」を強く求めています。

もう1つの特徴として、「仕事の負荷が少ないこと、仕事の責任が小さいこと」を誰も求めておらず、会社側もそれを与えていません。意欲的な人がとても多い会社であることが分かります。

株式会社Gincoの場合

「楽な仕事をやりたいな」と思っている人はおらず、「自分の存在意義を感じられるような面白い仕事がしたい」と考える自律的な人が多い状態です。

もう1社、LayerXさんをご紹介したいと思います。

株式会社LayerXの場合

「仕事が本質的に面白い」ということは、みんなが求めていることだと思うのですが、そこを満たすのってなかなか難しいんですよね。登壇いただいている3社の皆さんは、どうやってそれを実現しているのか伺いたいです。

XTalent筒井:では、ここからはセッションパートに入っていければと思います。上原さん、よろしくお願いします。

同質性との向き合い方

XTalent上原:改めまして、XTalent株式会社代表の上原達也と申します。このセッションでは、本日のテーマに沿って経営としての考え方や実際の取り組みなどを探っていけたらと思っています。

まず、この「業界の同質性」ってそもそも何なのか?というのは捉えづらいところもあるので、補助線を引きながらお話します。業界というよりはその組織の問題やIT・スタートアップにおける変化という観点で話を進めます。

いわゆる10年ぐらい前は、スタートアップという言葉よりもベンチャーという言葉が主流で、夜中まで若者がハードワークをするという時代がありましたよね。自分もそんな業界で働いていました。

ただ、そこからスタートアップという言葉が生まれて、業界が変わってきているのを自分も感じていて、先程のデータのご紹介にもあったような結果が出てきているというのが、まさにその証拠なのかなと感じます。

とはいえ、経営者としてスタートするのは男性が多いですし、エンジニアを採用するときに大学の工学部の男女比率を見てもほとんどが男性です。そういうところからも難しさを感じています。

この難しさを皆さんどう乗り切って、どう変えようとしているのか、というのがとても大事な論点なんじゃないかなと感じています。

そういった文脈で、まずは石黒さんからお話を伺いたいです。石黒さんのバックグラウンドとしても、NTTドコモという大企業から創業期のメルカリを急拡大していくところを支えていって、そこからさらにアーリーフェーズのLayerXさんで、様々なフェーズの組織の成長を見てこられたと思います。

その中で、石黒さんから見える景色や、どのように取り組みをされているのかということを是非伺いたいです。

LayerX石黒さん:様々なフェーズを経験してやはり思うのは、いちスタートアップの立ち上がりって何物にも変えがたい、熱量で進むわけですよね。なので、同質性こそ熱量だったりするわけで、その同質性がダメなわけではないと思うんです。

ただ、例えば、私が経験したメルカリの例で言うと、みんなが面白がってフリマアプリを使うというサービスから、捨てるを無くすとかリユースなど、事業が「社会の公器」になっていく中で、社会からの様々な見え方・接点が出てくるんですよね。そのような過程で、同じような価値観を持つメンバーだけだと、多様な価値観の受け入れが難しかったりするので、最初は同質性から始めて大きな着火ポイントをつくるということがあると思うのですが、火を大きくしていく中で、性別や国籍だけに限らず価値観などの多様性を学んで、多様な人材が入ってくることの意味が増してくると思っています。

XTalent上原:同質性から始まるというのは本当に仰る通りで、それをどのように自分たちの成長に合わせて変えていくべきかというのは、ここに組織が「社会の公器」になるプロセスがあるんじゃないかなと思います。ベンチャーと言われる業界が、だんだんスタートアップとして社会のインフラを作るようになってきているので、そういった変化もあってのことですよね。

そういった意味だとGincoさん、ブロックチェーンの業界は、業界そのものが黎明期で、それゆえの難しさだったり、こうしていきたいという展望もおありかなと思うのですが、森川さんこの点いかがですか?

Ginco森川さん:スタートアップにおいて、初期は同質性を伴うという話がありましたけれど、我々も私が学生の時に同世代のメンバーと創業したので、やはり最初は昼夜問わず働くということはありました。その中で、我々の場合、黎明期は新しいテクノロジーに惹かれる方が多いので、先ほどの人種や価値観の多様性という観点で申し上げると、恐らく価値観は似たような方が会社にも業界・コミュニティにも多かったんだと思います。

我々も創業時は、toC向けのビジネスをやっていまして、まさに"我々の"価値観でプロダクトを作って、それを似たような価値観を持つコミュニティに対して提供していました。その時はそれで良かったんですよね。

ただ、ご存知の通り、ブロックチェーンや暗号資産というのは、色んなことがあって規制が強くなったりしていったので、完全に別角度の問題が出てくるわけです。そういったところで、自分たちの考えだけだとなかなか物事が前に進まないこともあって、そこからtoBに大きく転換しました。

toB事業では、接するのが実は大企業の方で、「ブロックチェーン?何それ?」から始まることも多いですし、価値観も考え方も全然違います。原則的に多様性がないと、多様な意見が出ず、多様な考え方ができない。それによって事業の発想の幅も狭まるので、結果としてビジネスがうまくいかなくなるリスクがあると気付けたというのはありますね。

一方で、ブロックチェーン黎明期と現在を比較すると、Web3.0などのキーワードを今は多くの方に知っていただいているということから、より多くの人たちが入ってきています。一般的に性別や年代を超えた参加というのもそうですし、最近だとDAO(分散型自律組織)という考え方もあって、暗号資産を給料の代わりに受け取るという働き方も出てきています。

住んでいる地域や時間に制限を受けない働き方が浸透している業界・領域に現状なってきているなと思っています。そして価値観の多様性というところでいうと自分たちとしてはもっとキャッチアップしないといけないなというくらい、より多様で進んでいる業界になってきているんじゃないかなと思っていますね。

XTalent上原:今NFTもこれほど注目集めるとは…というぐらい、Web3.0というキーワードも普及してきていると思うのですが、もはや誰がそれを使うのか、誰がそのメリットを享受するのか、というのを想像するのが困難なほどの広がりになってきているということもあるんでしょうか。

Ginco森川さん:そうですね。先ほどのお話でいうと、SaaSなどを使ってより効率的な働き方になっていって、それによって多様な方が働ける環境になってきているという話があったと思うのですけれど、その観点でいうと、ブロックチェーンの場合は、暗号資産は一つの決済手段なわけです。言ってしまえば、会ったことない人に対しても給料としてお金をぽんと送れるんです。法的な部分・バックオフィス的な視点を一旦置いておくと、そういうことができるというのは、デジタルツールの活用という点で非常にイノベーティブな側面もあり、テクノロジーの発展によって労働環境の多様性が一気に広がるという部分が合わさったのかなと考えています。なので、より多くの人に"届けようとしている"ような感覚ですね。

XTalent上原: 森川さん、ありがとうございます。では、PR Table大堀さんに伺います。まさに同質性からの変化を今起こされていると思うのですが、是非その辺のお話もお聞かせいただけますか。

「一人一人が幸せに働く」ことに意識を向ける

PR Table大堀さん:弊社の女性比率やワーキングペアレンツが増えてきているというのは、決して「狙ってこうなった」というわけでは全くなくて、「生存しなきゃ」という、スタートアップの成長と生存を両方をやっていく上で結果的にこうなっていたというのが、数字に現れたんだと思います。

この2年間に何が起きたかというと、人が3分の1くらい入れ替わったんです。それはもちろん方針や戦略の転換など色んな背景がある中で、コロナもちょうどその時起きていて、我々としてまず取ったのが「フルリモートにする」という打ち手でした。

これはシンプルにコストを減らすという背景だったのですが、それをやった後に、採用文脈で今まで応募がなかったような優秀な方々からの応募が増えたんですよね。大企業で経験されてきた女性の方の応募も増えてきて、組織のレベルがみるみる上がっていったんです。

私も、自社に対してバイアスがあったんですよね。そこまで思いっきり働く環境として別に選ばれないんじゃないかなと思ってたのですが、選んでくださっています。そして入社後はチームビルディングですとか、その当時経営が苦手な「組織づくり」という観点でバリューを発揮してパフォーマンスを上げてくださっています。これが会社としての成功体験かな思っています。

なので、フルリモートにした後から、組織における視点の柔軟性が増したと感じています。それ以前は「会社ってこうでしょ」「スタートアップで働くってこうでしょ」という決めつけが蔓延していたので、非常に良くなかったなと反省していますね。

視点の柔軟性が増したからこそ、「一人一人が幸せに働く」ということに意識を向けるようになったし、自分自身も「幸福度を持って働く」という観点では体現できていなかったので、そこにしっかり目を向けて一つ一つ声を聞いて創っていったことが成果に結びついたという感じですね。

XTalent上原:PR Tableさんはwithworkからご紹介させていただいた方々がすごく活躍いただいています。

PR Table大堀さん:本当にそうなんです。組織の中核を担ってくださっていて、その方々からのリファラルも増えていて、とても感謝しています。

XTalent上原:この組織変化の中で、大堀さんも組織やみんなの幸せに向き合う過程で自己開示されたというお話が以前にありましたよね。多様性と心理的安全性って強く繋がるものなんじゃないかなと思うのですが、是非このあたりのプロセスも開示いただけると嬉しいなと感じています。

PR Table大堀さん:ビジョン・ミッションの刷新を去年実施したのですが、最初にやったことは、私と創業者(実の弟なのですが)2人のモチベーショングラフを10年分ぐらい、生まれてからの波を開示して、「実はあの時どん底でした。なぜなら…」という話をする機会を、フルオンラインで設けたんです。

そのプロセスは外部のコンサルティング会社さんにファシリテーションしていただいて、その時にどう思ってたのか、どう辛かったのか、これからどういう会社にしていきたいのか、何を大事にしたいのかという、本当の心の声を伝えることにフォーカスしました。

伝えるとみんなすごく聞いてくれて、安心感がこちらにもあったし、向こうもそう思ってくれていました。そのプロセスを経て、ビジョン・ミッション・バリューをつくったことはすごく良かったなと思っています。この対話を組織としては続けていきたいという気持ちですね。

XTalent上原:この自己開示、弱みを見せるという話、企業によっては「経営者の経歴がピカピカで素晴らしい方なのだけど、実はこうなんだよ」というコミュニケーションって最近よく聞くなと思っています。LayerXさんも福島さんという素晴らしいご経歴の経営者の方がいらっしゃいますが、発信の仕方で何か気を付けられているなど、そういった観点のお話があればお聞きしたいです。

意見を言いたくなるカルチャーづくり

LayerX石黒さん:そうですね。先程も面接のエピソードを申し上げたのですが、代表の面接動画を観て、めちゃめちゃフィードバックするんですよね。そして、福島さんのいいところは、採用面接のカンペの上の方に「最初1分アイスブレイク→笑顔」とかって書いてあるんですよ。それを見ながら、たぶん彼は面接をしているんですよね。言われたことを本当にすぐに実行する。ある意味、誠実だし、分かりやすい。

フィードバックしたことでその人が変わらないと、みんなフィードバックしなくなるし、されなくなるんですよね。そのアクションが早いというのは、すごく福島さんのいいところですね。

また、CTOの松本勇気さんも同じです。松本さんとはメルカリ時代からご一緒することが何度かあったのですが、驚いたのが、ご入社いただいて一番最初の取材のときに、インタビューが終わって「お疲れ様でしたー!」ってSlackでご挨拶したら、「石黒さん、取材のフィードバックお願いします!」と返信がきて、本当にすごいなーと。それが日常的にできるのが本当にいいことだなと思います。

まず経営陣がそのような感じなので、「フィードバックください」ということに対して、より良くなってほしい・変わってほしいということを伝えているし、それによって変わるんだよということ、言いにくい環境をとにかくなくしていく、意見を言いたくなるカルチャーはすごく意識しています。

年齢の多様性 - シニア人材の活躍 -

XTalent上原:次の議題は「DE&I推進のための思想と具体的な制度や施策」です。ここでは、制度が必要なのか、それをどう浸透させるかが重要なのか、そもそものカルチャーの問題だよとか、おそらく色んなお話があるかなと思うのですが、皆さんの取り組みを是非伺ってみたいです。Gincoの森川さん、結構ユニークな取り組みやこだわって推進されていることがあったと思うのですが、是非教えていただけますか?

Ginco森川さん:弊社の特徴的な施策として、「シニア人材の活躍」に注力しています。おそらく将来的にはもっと上がっていくのですが、弊社は定年が70歳なんですね。先程toCからtoBへの事業の転換期において、それまではテクノロジーに陶酔していたメンバーで良くも悪くもやっていましたので、今後は社会にどのように適用させていくかという観点で、多様な視点を持って進めていかなければいけないなと思っています。そこで、経験豊富な人生の先輩に入っていただくことを取り入れています。

価値観の多様性はやはり必要なのですが、その人が企業のカルチャーに合うのかどうかというのもすごく重要で、そこはちゃんと見定めなきゃいけないという話は当然あります。現在、活躍しているメンバーを見ていると非常に良い選択だったなと思います。僕らの場合、同世代の若手のメンバーも多いのですが、色々聞きやすいし、アドバイスも的確です。結果として、心理的安全性の話じゃないですけれども、相談しやすい人ができたというのは良かったですね。

XTalent上原:多様性というと、それこそ性別の違いに意識が向きやすいですが、年齢の多様性というのも確かに重要な観点ですよね。

Ginco森川さん:そうですね。別に年齢で区別したいと思っている訳じゃないのですが、一般的な話として一定の年代を超えてくると、「働きたいのに全然仕事がない」「給与が特に理由がなく大きく下がってしまう」ということがあるのを私自身はそれまで全然知らなかったんです。

ただ、構造としてそうなってしまっているだけで、本人は働きたいと思っている。そういう方に対して、Gincoとして提供できる選択肢を示しているというのが現在です。そこでお互いが合致すればありがたい話ですし、そこは私自身も新しい気づきがあったところですね。

XTalent上原:大堀さんからも制度面のお話がありましたけれど、ボトムアップで創ってこられた点も大きかったんじゃないかなって感じています。どのように進めてこられたんですか?

PR Table大堀さん:制度を経営陣から「入れよう」と働きかけるというよりは、まさにボトムアップですね。例えば、お子さんを病院へ連れて行ったり、休校になって半日は休むわけではないけれど、時間休を取るという場合にはどういう休み方ができるかというメンバーからの声に対して、コーポレートのメンバーから逆に「こういうのどうでしょうか?」と言っていただいて、「それいいですね、すぐやりましょう!」ーーこういったことが日常茶飯事で起こっています。まだまだPR Tableは全ては整っていないので、日々改善していくという感じですね。

その制度をすぐに使っていただき、チーム全員でその時間をカバーしていくというのは、ずっとやり続けていますね。

XTalent上原:いいですね!最近色々なスタートアップ企業から、制度をしっかり整えているというお話を聞くことが増えてきたなと感じています。例えば、「メルカリさんの制度を真似しました!」というお話はすごく聞くんですよ。これは本当にすごいことだなと思います。実績を出した企業を誰かがトレースすることによって業界全体に浸透していくんだなと感じます。

あとは制度だけじゃなくて、どう浸透させるか、何にこだわり置くべきなのかというのも大事な点だと思うのですが、こちらは石黒さん、LayerXさんで取り組まれていることや、ポリシーがあるからこそ、その裏の思想がしっかりあるなと感じています。いかがですか?

小さな違和感を出せる場所づくり

LayerX石黒さん:まずは、空気感。DE&Iの話も、アンコンシャス・バイアスの話もそうなのですが、それこそ先程上原さんが仰ったメルカリさんというのは、それこそアンコンシャス・バイアス トレーニングキットがメルカリさんから公開されましたよね。

実は5年前に私がメルカリに在籍していた当時、マネージャーをしていたチームに香港出身のメンバーがいたのですが、彼女がずっとこのトレーニングを強く推し進めてくれていて、それがオープンになってすごく嬉しかったです。そのトレーニングをLayerX社内でやった時に、みんな「フムフム…」と、知らない世界があるような感じだったんです。

それからSlackのチャンネルを作ったんです。「なんかちょっと難しいな」「モヤッとする」みたいな時に、みんなそこにポストしやすいようにしたんですよ。やっぱり私が「メルカリは多様性がすごくて〜」「ちゃんと成長したから」といって、みんなに「アンコンシャス・バイアスを無くそう!」って言っても、何の実感もないですよね。

例えば、社内のいわゆるハイコンテキストなワーディングとか、「これ伝わりにくいです」とか「これって正しい使い方だっけ」とか、そういうことも聞ける場所を作ったというのは良かったな、と思っています。

少しずつ少しずつ社内でも変わっていっていることが「なんかあのスタンプ、ちょっと受け止める方はつらいかもしれない」みたいな、本当に小さなことなんですよ。でも、小さなことが1年、2年と積もっていくと戻れなくなる…ということになったりするので、小さな違和感を書ける場所を作ったんです。

これも先ほどと同じように、私も代表の福島も「この表現って、ありなんだ」というのを感じて書いたりしています。そういうような場所を作れたのは良かったなと思います。

勿論、ワークスタイルとしてフレックスやリモートワークを導入していますが、例えば、リモートワークがフレックスあっても「今日どこどこから働きます」って気にしながら言わないといけないとなると、働きにくいじゃないですか?制度の取りやすさや「オッケー!」と受け止める、というのは大前提にしています。

働き方とセットで、「フィードバックをちゃんとすること」や、「プロとしてちゃんと成果を出していること」も大事だなと思っています。「フィードバックを受けるの怖い」じゃなくて「成長したいのでフィードバックをください」というようなマインドセット・相互のリスペクトがあって初めて成立すると思うので、「自由に働きたいっす〜成果はちょっとよく分かりません!」というのは違うよね、というのを『Trustful Team』という私たちの行動指針になぞらえて、「信頼する=お互いプロとして預けられた仕事をちゃんとやる」ということをセットでお話していますね。

XTalent上原:小さな違和感もちゃんと口にできるって本当に大事なことですよね。「ダメっぽいから言わないでおこう」ではなく、「これって何で駄目なんだったっけ?」という話ができるというのは必要ですね。

負の感情の増幅を防ぐ

PR Table 大堀さん:ちょっとの違和感の積み重ねって、本当にそうだなと思うんですよね。例えば、とあるチームのミーティングで、「ちょっとその表現きつくないですか?それってどうなんでしょう」と言える環境づくりというのは、非常に大事だなと思いました。

それが構築できないと何が起きるかというと、この違和感を持った人がその発言した人に対して負の感情を抱き、それが増幅していくんですよね。特にリモート環境だと負の感情が増幅しやすくなり、危険です。

だからこそ、違和感を言える環境をセットでつくらないと…というのは、この1年で特に思いましたね。

XTalent上原:負の感情が増幅していくというのは、特にリモート環境で気を付ければならないことですよね。いま1つ質問をいただきました。

- 視聴者の方からのご質問 -

一般的には、若い人を採りたがる会社が多いと思いますが、シニアを採る方があえて良いということはありますか?

これは必ずしもシニアがいいんだという話ではないとは思うのですが、実際どういった多様性や良い現象が生まれるのか、事例でもいいですし、こういったことが期待できるよ!というのでもいいですけれど、Gincoの森川さんいかがですか?

Ginco森川さん:端的にお答えすると、「そういう方も働いていていいんだ」「そういう方にも場所があるんだ」ということを知ることですよね。"若い方がいい"というバイアスが多くの人にあるので。そういったところが、私は一番の価値だと思っています。

XTalent上原:バリューが発揮されるのであれば、何歳でもいいですし、「そういう方も働けるんだ」と自社のメンバーを誇りに思えることって、何よりも自信になるし、素晴らしいことですね。

年齢が上がるにつれて、組織の上に昇らねばならない…ということも1つの思い込みだと思うんですよね。色んな選択肢が広がっていくといいなと感じられました。

まだまだ話は尽きないのですが、よい時間となってまいりましたので、この回は閉じていきたいと思います。今日は皆さん、参加いただきありがとうございました!

登壇者の皆様:ありがとうございました!

- 各登壇企業からのメッセージ動画 -

- 視聴者の皆さんの声-

3社ともD&I観点で良いところがありながら、持っている精神ややり方に違う部分があったのが面白かった。今の自社のカルチャーと向き合った上で、推進方法を考える必要があるとわかった。

皆さんのお話を聞いているうちに、わが社は議論の手前の段階にいることに気付きました。あまりのステップの多さに無気力感を覚え、途方に暮れています^^;スマホについて語っていると思っていたら、自分の家にあるのは黒電話だった。。。みたいで切ないです(笑)

(特にマイナス面の)自己開示は良いなと思いました。使える!キラキラのテンプレなぞったような経歴に飽き飽きしてますので…。

負の感情がリモート環境下で増幅するというお話にしっくりきました。

▼他のイベントレポートも見る

▼最新イベント情報はこちら(Peatixページへ遷移します)

▼withworkとは