一頁精読:遊動する民の一元論哲学 安藤礼二著『折口信夫』p.426

目次を眺めるだけで、手持ちの言葉たちの網の目が、ざわざわとその姿を変えようと動き出すのを感じる、稀な一冊である。

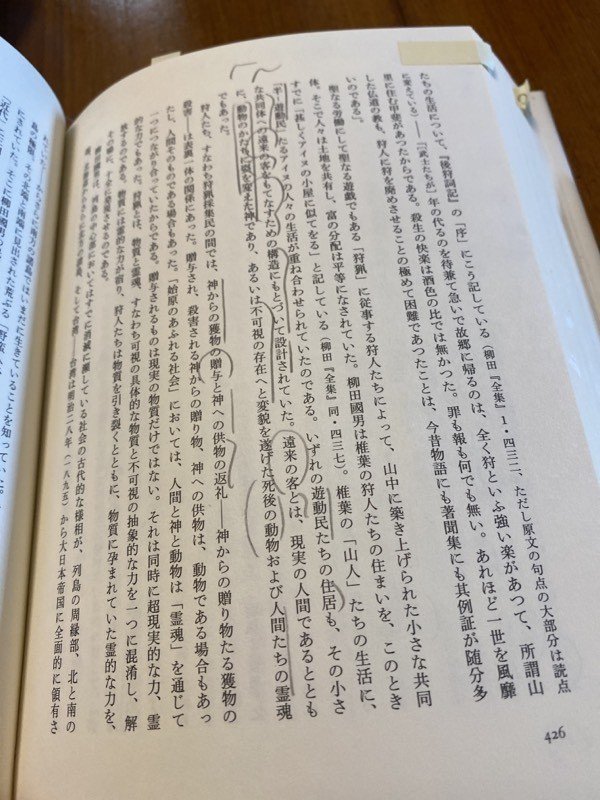

さて、その「列島論」は「国家に抗する遊動社会−北海道のアイヌと台湾の「蕃族」」の426ページである。

折口の「マレビト」と、柳田国男の「山人」のイメージが姿を表すのと同じ時代。

ちょうど自ら「近代化」へと歩みつつあった日本は、北の北海道と南の台湾で、アイヌの人びとと台湾の「蕃族」と呼ばれた人びと、ふたつの「遊動民」の世界と対峙した。そしてその人びとの遊動性を奪い、定住農民化、国民化、植民地化しようとしたのである。

遊動する民

遊動する民は、狩猟のため、採集のため、焼畑農耕のため、そして交易のために移動をする。移動し続けることが生活である。

安藤氏は書いている。

誘導する民には、遠心的傾向と、求心的傾向、ふたつの相反するベクトルが同時に存在する。

生きている遊動民たちは、「未知の地へと向かう運動」を止めることのない遠心的傾向を示す。

その一方で、遊動民たちは、その「死後に種族の故地に帰還する」ことを信じるという、求心的傾向ももつ。

未知の外部へ移動しつづける旅が、その移動が、その途上での「死」が、同時に根源的な「故地」への帰還のための旅でもあるという両義性。

山の共有、動物とさえ共有

さて、遊動性に富んだ山地民。山の民。彼ら彼女らの世界は「公平性」を重んじる。

狩猟の場であり、採集の場であり、そして農耕の場でもある山は、個人の所有物として切り分けられない共有物と考えられる。

山を共有するのは人間同士の話に尽きない。

山は、人間と動物の間でも、共有されると考えられる。

共有された世界である山が、たまたま一人の人に与えた収穫なり獲物なりは、そのひと個人に属するのではない。それはあくまでも、同じ山に生きる部族全体の共有物であり、何より、収穫され狩られたあとであってもなお、山との共有物、山の神のものでもある。

遊動する民にとって、人と人、人と動物、人と植物は、互いに異なるもので食べ−食べられる対立関係にありながらなお、山そのものの生命を共有する関係にある。

山そのものの生命は、生と死の循環を繰り返しながらひとつのサイクルを描きつつ動いている。

その中にあって誘導する民は「秘密の言葉」で、動物とコミュニケーションし、植物とコミュニケーションし、山の生命そのものとコミュニケーションを図ろうとする。

動物や植物や山の生命そのものとのコミュニケーションには、人間が同じ部族の仲間同士でつかうような信号伝達のための言葉は通用しない。そこには、ばらばらに分離したものの間を結びつけ、敵対的対立関係を相互依存の関係に変換する、特別な「言語」が必要となる。

遊動民の部族の人びとのところに、「外部」から旅人が訪れる。

自らが移動する民である遊動民は、他の移動する者、旅する者を歓待する。「遠来の客=来訪神(マレビト)」を徹底してもてなすのである。

ここで遠来の客というのは、同じ部族の人間ではないばかりか、そもそも人間でないこともある。あるいは「人間でありかつ動物の形に姿を変えた神」であり、部族の日常の言葉ではコミュニケーションすることができない、言葉を持たない者であったりする。

それでいて、遠来の客もまた、遊動する民たちと、なにかを共有している。遠来の客は、言葉も通じず、人間の姿をしておらず、場合によっては眼にさえ見えないかもしれないが、そかしそれは「不可視の存在へと変貌した死後の動物および人間の霊魂」であり、つまり山の生命と同じであり、部族の祖先たちとも同じなのである。

ここで話は、安藤氏が本書の冒頭で提示した「一元論哲学」につながるのである。

関連note

いいなと思ったら応援しよう!