人間の起源とは? -神話にみる”心”の存在分節・意識分節と、空海の『吽字義』の世界 -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(14)

本記事は連続記事”レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む”の第14回目です。前回までを読んでいなくても今回だけでお楽しみいただけます。前回までの記事は上記のマガジンにまとめて掲載しています。

区別されたものについての知能と

区別することについての智慧

見えるとか、見えないとか

感覚できるとか、できないとか

あるとか、ないとか

そういうことを言えることを可能にしている、構造というか、アルゴリズムというか、流れというか、システムというか、なんとも言えないようなこと

”それ”を外から分節すると、もう”それ”ではなくなってしまうなにか

それに惹かれながらも、この感覚世界を”それ”の象徴として生きる智慧を。

ノブタの起源

「かつて、ノブタは人間だった」

さて、クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理I』 「第二部 行儀作法についてのソナタ」を紐解いてみよう。

まず126ページからの「ノブタの起源」についての神話である。

これを”分節”という観点から読み直してみよう。

文化英雄が、名付け子を伴って旅に出た。

二人は名付け子の親戚たちが住む村に辿り着いた。(→未分離)

文化英雄は、名付け子を、その村の親戚たちに預け、一人で旅を続けた。

ところが、文化英雄が不在の間、村の親戚たちは名付け子を虐待した。

(→未分離が引き裂かれる:分離)

*

戻ってきた文化英雄に対し、名付け子は虐待されたことを訴えた。

文化英雄は怒り、名付け子たちに命じて、鳥の羽根を集めさせる。

そして羽根を村の周囲に積み上げ、火をつけた。

(→分離しようとする両極の中間を媒介する、飛ぶ鳥、火=煙)

*

炎に囲まれれた村の住民たちは逃げられず、火で焼かれた。

村の住民たちの叫び声は「ブウブウ」という鳴き声に変わった。

村の住民たちは”ペッカリー”などのノブタに変身したのである。

それがいま、森に居て、狩猟の獲物になっているノブタたちの祖先である。

文化英雄は名付け子をブタの王にした。

(→第二の分離:経験的区別の成立)

人間の「食べ物」となっているノブタが、実はもともとは人間だった、という神話である。

食べるもの / 食べられるもの

この日常的に経験できるシンプルで端的な区別が未分離だったところから、分離=切断=切り分けの動きが生じ、食べられるものと食べるものとの区別が切り分けられた、という筋書きである。

*

人間が、(かつて)人間(であったもの)を食べる。恐ろしげなカニバリズムの気配がするが、カニバリズム(とそのタブー)にまつわる野生の思考は文化人類学の大きなテーマである。

例えば、ピエール・クラストル氏の『グアヤキ年代記』や、最近のものだとエドゥアルド・ヴィヴェイロス・デ カストロ氏の『食人の形而上学』などによれば、カニバリズムとは、文化の発生の根源、文化と非-文化(”自然”と呼ばれることもある)の区別の始まり、あるいは自己と他者の区別の始まり、他者と区別される限りで生成する”自己”というものの始まりを思考する時にしばしば登場するモチーフであり、それは対立関係の発生・対立する両極の分離と結合の動きを象徴するものであることが論じられる。

食べるもの / 食べられるもの

この極めて日常的で経験的な対立関係の両極が、どちらも「人間」に置き換えられる時、人間は「食べる者でもあり、食べられる物でもある」ということになる。

この場合、”人間”という項は、同時に対立する両極の一方でもあり他方でもあるという両義的で中間的、対立する両極を分けつつつなぐ媒介物の位置に立つ。

食べるもの / 食べられるもの

|| ||

( 人間 )

そしてこういう両義的媒介項こそが、神話の論理、意味分節システムの発生の鍵を握るのである。

(『グアヤキ年代記』については

こちらの記事にも詳しくかいているのでご参考にどうぞ↓)

両義的媒介項としての鳥の羽根、煙

ところで、上のノブタの起源の神話のさらに驚くべきポイントは、人間→動物という変身が生じる舞台として「鳥の羽根を積み上げて囲われた」フィールドが登場し、さらにそこに「火をつける」ことが伴う点である。

これは、日本の神話で豊玉姫が山幸彦の子(ウガヤフキアエズ)を出産するくだりとそっくりである。

ウガヤフキアエズ(鸕鷀草葺不合尊)はご存知神武天皇の父である。

ウガヤフキアエズは、神の子であり、人間の父である。

神 = 人

|| ||

子 = 父

神々と人間の中間、神々の世界と人間の世界が未分節のところからまさに分節しようとする位置を占めるのが、ウガヤフキアエズの誕生という出来事である。

水界と天界の結婚による豊玉姫によるウガヤフキアエズの出産。

この大事件が、人間の世界と人間の世界ではない世界(神々の世界)とを、分離されていないところから分離する。

一方、ノブタの起源の神話も、人間の食べ物の起源、人間の食べ物の始まりを語ったものである。

食べる者としての人間 / 食べられる物としてのノブタ

この両者の区別は、宇宙の始まりの以前からあらかじめ分かれていたものではまったく無く、両者の区別がないところ(無区別、無分別、無分節)から、区別を切り分ける大事件が生じ、その後に、初めて分離し、そして分離しつつも繋がっているようになった。

と、このように考えるのが神話の思考である。

どちらの神話も、一方は人間と動物が、他方は神と人が、そのどちらでもあってどちらでもない中間領域から分離してくる動きのことを語っているが、この”中間領域における分離を媒介するもの”の象徴(鋭く対立する両極のどちらでもないもの)となる経験的な事物が「鳥の羽根」と「屋根がかけられていない壁だけの建物」と「火」と、両者で共通している!

ここに人類の思考が生まれてくる一番底に触れる何かがある。

人間 =二即一一即二= 動物

神 =二即一一即二= 人

↓

/分離する/

↓

鳥(空と水中を自在に行き来する鵜)の羽根

屋根がかけられていない壁だけの建物

火・炎

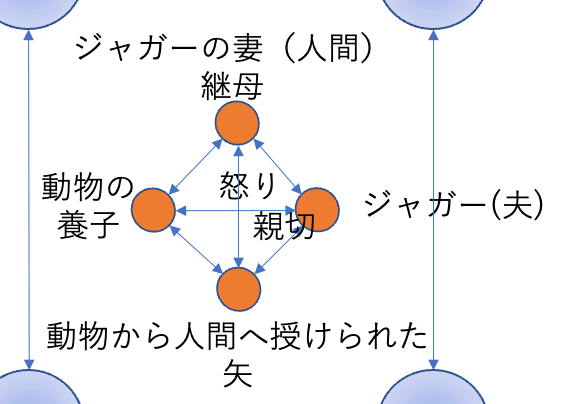

さて、ノブタの起源について、四項関係が未分節から分節されるプロセスを図を描いてみよう。

このノブタの起源の神話は、次のような展開になっている。

まず始まりは親子関係に象徴される未分節がある。

次に、この未分離の親子の間に分離が起きる(息子を置いて父が去る)。さらに”同族の者による虐待”も、”同”を”異”にする分離の象徴と読める。

その次に来るのが鳥の羽根と火や煙である。これらは互いに離れようとする(過度に分離しようとする)対立する両極の間を結びつける=媒介する両義的媒介項である。羽根や火は、天地ほどに隔たった両極の間を移動することができるのである。この羽根や火による媒介によって、分かれながらも結合しようとする中間的カオスが生じる。このカオスの中で、人間が豚に変身するという、対立するはずの両極が二つでありながら一つになる事件が起きる。

これが「食べる者」(人間)と、「食べられるもの」(ノブタ)の分離・分節の始まりである。この分離のあと、人間にとって馴染みのある経験的な世界の分節が定まるのである。

1)文化英雄 =結合(親子関係)= 名付け子

↓

2)文化英雄 <<<< 分離 >>>> 名付け子

名付け子=/<<<< 分離(親族による虐待 >>>>=/=村の住民

↓

3) 分離し対立する対極を短絡したカオス

<<<怒り・鳥の羽根・天に昇る炎>>>

↓

4)食べる者 <<< 分離 >>> 食べられる物(村の住民→ノブタ)

この筋書きは、

1)未分節 → 2)分離 → 3)分離しながらの結合 → 4)第二の分離

という具合になっており、これまで『神話論理』で取り上げられてきたものと同じである。また日本の民話「さるかに合戦」なども、これと同じ展開になっているところがおもしろい。

以上の展開を、二重の四項関係の図に描くと次のようになる。

(1)文化英雄、(2)名付け子、(3)名付け子と同族でありながら彼を虐待する村人、そして文化英雄の子供を残しての旅立ちや、その子に対する同族からの虐待、そして文化英雄の怒りという(4)”分離と対立”を象徴する事柄の四項は、いずれも互いに非同非異、同じでもなく、異なるでもない、はっきり分離しようとしても、ひとつに繋がりすぎていて分けにくい、どちらがどちらか決定しようにも不可得、という関係にある。

この中間的で媒介的で両義的な四項のセットが、互いに異ならず同じならずで、くっついたり、分離したり、またくっついたり、また分離したりと脈動するところから、はっきりと分離され安定的に存在する項からなる四項関係が発生してくる。すなわち、上の図でいう食べる者と食べられる物、そして鳥の羽根と火という燃やされるものと燃やすものとの対立関係である。

* *

両義的媒介項としてのタバコの煙

ノブタの起源の他の神話も見てみよう。

造物主が息子と一緒に森で狩をしていた。

造物主は鳥ばかりを狩猟しては、息子に命じ、獲った鳥を自分の(造物主の)姉妹たちの野営地に持って行かせ、姉妹たちの夫が狩った”鼻面が短く毛が短く一部白い”ブタと交換させていた。

(→未分離)

彼女たちはこの交換に不満で(鳥は肉が少なく、ブタは肉が多い)、ついには怒って造物主の息子に鳥の羽根と皮を投げつける。

(→分離)

息子が泣きながら羽根をもって帰ってきたのをみて、造物主は怒り、羽根の壁で姉妹たちの野営地を囲み、天井も羽根で覆い、そしてその羽根の小屋のなかに「モクモクと」タバコの煙を吹き込み、中の連中を朦朧とさせる。そして「自分たちに食べ物を与えろ」と命じる。

しかし、小屋の中の住民たちは「食べ物を与えよ」の命令をどういうわけだか「性交せよ」と聞き違え、行為にふける。そのうち、住民たちの「うめき声」は「ブウブウ」に変わり、"鼻面が長く毛も長く黒い"ノブタに変身していた。

(→分離しながらの結合

分離し対立する対極を短絡したカオス)

造物主は毎日こっそり羽根の豚小屋に行き、扉を少しだけ開けて、その前に餌を置き、ブタを一匹だけ誘き寄せては矢で射殺し、獲物にして村に帰る。

ある時、トリックスターがヘマをして、ブタを全部小屋から逃してしまう。これがいま、森にいるブタの起源である。

(→経験的世界の分離=起源)

この神話の二重の四項関係も描いてみよう。

1)未分離 → 2)分離 → 3)分離しながらの結合 → 4)第二の分離

この基本構造は前の神話とそっくりであるが、大きな相違点としては、羽根で囲って燃やすのではなく、羽根による囲いに屋根をかけて小屋にして、そこにタバコの煙を満たすくだりがある。

屋根をかけてしまうとごく普通の建築物になってしまい、「ふきあえず」の途中感、中間っぽさ、曖昧さがなくなってしまうのであるが、そこに登場するのがタバコの煙である。

タバコの煙は『神話論理』のこの後の展開でも重要な鍵になる媒介物であるが、この神話では特に、タバコの煙で人々が朦朧となり(分別がつかなくなり)、コトバの意味も聞き違え(分別がついていない)、男女の”分離”のあいだに過度な結合関係を生じる(分離している両極が過度に結合することの象徴となる経験的事柄であり、これも分別がつかなくなっている、ということになろうか)。

羽根の小屋に屋根を載せてしまったが、その中を朦朧として物事の区別がつかない状態にすることで、強烈な中間状態を作り出している。

その中で人間から豚への変身として語られる、未分節のところから食べる者と食べられる物との分節が生じる。

締めくくりとして、造物主はこの中間状態の小屋にしばらくブタたち(ブタに変身した人間たち)を閉じ込めているのだが、このままではまだ豚たちは人間なのか豚なのかどちらかはっきり分かれていない。トリックスターのいたずらでこの豚たちや森へと逃げてしまうことで、いま現に、神話を語っているひとびとの世界がそうであるように、森にいるノブタたちがはじまったのである。

* *

この神話についてレヴィ=ストロース氏は、二種類のブタが対立していることが「とりわけ興味深い」と論じる。

1)未分節のブタ:鼻面が-短く /毛が-短く /色は一部白い

/

4)第二の分離後のブタ:鼻面が-長く /毛が-長く /色は黒い

神話の冒頭、つまりまだ食べる者としての人間と食べられる物としてのブタとの対立関係が分離していない原初の未分離の世界に登場するブタと、分離分節に成功した世界のブタとが、互いに異なるものであることが際立つように、長/短、白/黒といった、きわめてシンプルで分かりやすい経験的区別が選ばれている。

「この二つの種は互いに結びつき対立する対をなしている(鼻面が短い/長い、毛が短く白い/毛が長くて黒い)のであって、それが巧みに表現しているのは人間的であることと動物的であることの媒介である。」

人間の世界と、(未だ)人間の世界ではない世界とが、まだ未分離だったところから切り分けられ、はっきりとわかる対立関係が設立されたこと。人間と動物、その対立関係が未分離であることと分離されていることとの対立を際立たせるために、白/黒、長/短といった、端的に経験的な区別が登場する。

ここでレヴィ=ストロース氏はさらに念を押して書かれている。

「一方の項が表す動物は[…]もともとそうであったものであり、もう一方の項の表す動物は、本来の人間性を非社会的行為で裏切り、剥奪されたのである。ペッカリー(注:鼻面が-長く/毛が-長く/色は黒い)は”半-人間"である。カエテツ(注:鼻面が-短く/毛が-短く/色は一部白い)は共時的に、半分が動物であり、半分の起源が人間である。ペッカリーは通時的であって、動物になる前は人間だった。」

ここには、神話の論理が、分離され対立させられる項たちの起源について語るために、まず未分離状態を作り出す必要があり、この未分離状態について分節言語でもって語るために、未分離の手前の原初の”分離されていないでもない世界(木から降りられなくなった鳥の巣漁りたちの世界)”を出現させなければならない、という事情が書かれている。

カエテツ、すなわち

鼻面が-短く /毛が-短く /色は一部白い

こちらのブタは、「もともとそうであった」ものであり「共時的」に半分人間半分動物、動物でもなく人間でもない、動物か人間かどちらか断定すること”不可得”な存在である。カエテツは、未分離の世界にあって、言語で語る都合上、仮に人間と”一”のまま対立させられた部分である。

これに対して、ペッカリー、すなわち

鼻面が-長く /毛が-長く /色は黒い

こちらの方は「本来の人間性を非社会的行為で裏切り、剥奪された」ものである。つまり、ある「一」だったところから(この場合は造物主の一族としての(超)「人間」)、切り取られ、切り分けられ、分離され、二つにされたものの一方である。この分離は「通時的」である。つまり過去と現在というはっきりとした対立関係に結び付けられて、一方から他方へ自在に変身したり、同時に両方であったり、同時にどちらでもなくなったりするようなことはできない。「動物になる”前”は」人間だったかもしれないが、今はもう動物に”なった後”であり、後戻りはできない。

ここに、

1)未分節 → 2)第一の分離 → 3)分離の崩壊 → 4)第二の分離

の展開による私たちの通常の言葉を成り立たせている分離(つまり時間的な前/後の分離のようなもの)は、なにであれ4)ではじめてはじまるのだということが示されている。

* * *

起源神話は分節のはじまりを分節する

ここで取り上げられている神話は、4)の段階の対立関係の「起源」を語るものである。

つまり4)の段階の対立関係が「未だなかったころ・・・」から話を始める必要がある。

しかしところが、そのような起源を語る語りが依って立つ言語というもが、じつはすでに4)の段階で分離されたものたちの配列としてできている。

そういうわけで神話の語りは、

1)未分節 → 2)第一の分離 → 3)分離の崩壊 → 4)第二の分離

この3)について、2)について、1)について言語化するために出来合いの4)を転用(ブリコラージュ!)せざるを得ないという、なかなか大変な制約に縛られたところからのアクロバティックな飛躍が必要になる営みである。

いわば、子供が親を産むようなことをしないといけない。

子供が親を産めるはずはない!というのは、4)のはっきりと分けれて、対立する項同士が相容れずにそれ自体として固まっている世界の見解である。

言葉をほぐし、柔らかくし、そして表面的には、字面の上では4)の世界と同じ言葉を使いながら、3)や2)や1)で展開する分離や結合の動きの動き方を分節する。

その役割を演じるのが両義的媒介項である。

すなわち、天地の間をゆれる鳥の羽根や、屋根が葺かれていない小屋、地上から空に登る火・煙、口でもって”食べられる”のに”食べられない”タバコの煙、過度の結合などなどの中間的なものたちである。

「ジャガーが最後に示す態度は「すべての生き物とりわけ人類に対する憎しみ」であって、最初からジャガーが人間から切り離されている。このように決定的に分離するほかないことがわかっている組み合わせをーすこしのあいだだけでもー作るためは媒介項が必要になる。」

両義的媒介項こそが「決定的に分離するほかないことがわかっている組み合わせをーすこしのあいだだけでもー作る」のである。

そしてここから今回の最大のポイントであるが、両義的媒介項は、四つで一セットになっている。

両義的媒介項は四項でワンセット

対立する二項さえあれば、その二つの項をひとつに重ねたような、対立する両極の性質を同時に備えたようなものを持って来ることさえできれば、それが両義的媒介項にならないこともないのであるが、話はそれほど簡単ではない。

仮に、二項の間に、その両方の性質を備えた何かをどこかから持ってくるとして、そのどこかから持ってこられた第三項は、一体何なのか?

項は、それが二項対立の両極の位置を占めようが、その中間領域のどこかの位置を占めようが、いずれにしても単独では、一個では、存在しえない。

ある項xがある項xであるのは、項xが項非xと分離されたからである。項xの向こうには、必ず項非xが隠れており、項xと項非xはペアをなしている。

ただし、項非xは表に出ない。隠れているのである。

非xの存在を炙り出すには、ある一つの神話で語られた、実際に声に出され文字に記録された形態素のリストの「外」に、(そこでは)語られなかった、記述されなかったことを探さなければならない。

* *

ここで、レヴィ=ストロース氏は、複数のノブタの起源の神話と、複数の料理の火の起源の神話を対比させることで、二項対立関係が次々と変換され、二項対立関係の対立関係が続々と発生していく様を捉えている。そうして、ある媒介項が隠れた相手方の媒介項と一つに密着したり二つに分離したりする様を追っていく。

(料理の火の起源の神話=鳥の巣あさりの神話において、)ジャガーは親切な義兄弟であって、人間から受け取った妻の代わりに、料理の火ーあるいは焼いた肉ーを人間に与える。ところが、ノブタは意地悪な義兄弟が動物のかたちをとっているのであって、食物を拒否するか、出し惜しみするか、横柄に与える。

それゆえ「鳥の巣あさり」についてのジェの一連の神話にある内的一貫性が、想像以上に強いものであることがわかる。このグループの全ての神話に、一対ではなく、二対の義兄弟が登場する。まず鳥の巣あさり(女性を与えるもの)と姉(妹)の対で、鳥の巣あさりは姉(妹)の夫にひな鳥を与えない。そして同じ鳥の巣あさり(人類の使節として行動する)とジャガーの対である。人間はジャガーにひとりの女を与え、ジャガーはお返しに火と火を通した食物を人類に譲り渡す。

二つの対立関係が、二対の義兄弟の関係によって描かれる。

第一の義兄弟の関係は、鳥の巣あさりとその姉妹の夫との関係である。

第二の義兄弟の関係は、鳥の巣あさりとジャガーとの関係である。

鳥の巣あさり(女性を与えるもの) / 姉(妹)・・・「人間」

||

鳥の巣あさり(人類の使節として行動する) / ジャガー・・「動物」

そして「鳥の巣あさり」は、”ひとり”の「人間」であるが、最初は他の人間たち、兄弟姉妹やその夫たちの中におり、話の途中でそこから分離して、ジャガーという動物の家族関係に入る。(養子になったり、嫁いだり)。ひとりの同じ「鳥の巣あさり」という”項”が、次々と、その付かず離れずの対立関係にある相手方の”項”を変えていく。しかもその相手方の項が、人間と動物という、通常ならば鋭く対立し、完全に分離しているペアの両極になっている。

この「鳥の巣あさり」をペアの一方とする対立関係が、次から次へとその相手方を転換していくことを通じて、両義的媒介項たちだけからなる四項関係が設立されるのである。

2)親子として結合しながらも、人間と動物として分離しているジャガー夫と人間の養子

3)同じ人間同士でありながら嫌がらせにより分離しようとする継母と養子

4)夫婦として結合しながら、妻を殺す弓矢を養子に与えてしまうジャガー夫

5)(この時点では)人間のものではなくジャガーのものだった矢を手に入れた養子

6)義理の母を殺し、義理の父の元から火を盗んで逃げ出した養子

料理の火の起源の神話では、中央のオレンジ色で示した四項の間に、多重の”両義的”な関係、”非同非異”の関係が張り巡らされている。

同じように鳥の巣あさりの義兄弟にもついても、”同じ”義兄弟が、一方では「親切な」極と結びつき、他方では「意地悪な」極と結びつく。

”義兄弟” ・・・ 親切な / 意地悪な

”義兄弟” ・・・ 与える / 出し惜しみする

「義兄弟」という項もまた、神話が展開するかで対立する相手を切り替えていき、しかも義兄弟の対立者どうしが、さらに対立する。「義兄弟」という項は、親切/意地悪 のような鋭く対立する二項対立関係の両極に”同時に”置き換えられる。

そして、”親切/意地悪”のような鋭く対立する二項関係が捻じ曲がり、次のような対立関係の対立関係が生じる。

高潔な人間性を示すが動物である(ジャガー) / 人間性に劣る人間

人間と対立する非-人間の位置を占めるジャガーの方が高潔な人間性を示し、動物と対立する非-動物の位置を占めるはずの「人間」たちが、仲間のはずの同族を虐げるという人間性に劣る行為にふける。

人間 / 動物(非-人間)

|| ||

人間性 / 動物性(非-人間性)

この二項対立の対立関係は、常識的なというか、通常の昼間の社会であるべき価値を分節している。それに対してこの神話では、二項対立関係が重なる向きが逆になっている。

↓

人間 / 動物(非-人間)

|| ||

動物性(非-人間性) / 人間性

動物的(非-人間的)な人間。人間的な動物。

日常的で常識的な二項対立関係の対立関係の立て方を、あえて逆にする。

そうすることで、神話は両義的な媒介項を作り出していく。

ちなみに、料理の起源の神話は下記のような筋書きである。

「人間(今日の人間ではなく、動物や神々と”共時的”に付かず離れずの人間)」の息子や娘が「人間」の家族から離れ(時に追い出され)、ジャガーの養子や、嫁になる。そしてジャガーは「人間」である養子や嫁に火を通したものを惜しみなく与え、調理の火も与える(このときまで「人間」は火で調理をすることを知らなかった)。

その後、この「人間」の息子や娘はジャガーと別れ「人間」の家族のもとに帰る(あるいは「人間」たちとともに暮らしていたジャガーが去る)。

そして料理の火は人間のもとに残され、以後、人間が火で調理し、ジャガーは火で調理をしないようになった。

両義的媒介項の四項関係を発生させるためにこそ、神話の中のジャガーは人間以上に人間的でなければならないし、人間たちは動物以上に動物的でなければならなくなる。この段階の四項たちは、それぞれ互いに分かれつつつながろうとし、つながりつつ分かれようとする、ダイナミックに接近と分離の間で振れている。

そしてそのどちらでもあってどちらでもない幸福な、あるいは不幸な?状況は、二極へと分離され、神話の語りは閉じられるのである。

ところで、ある神話では、人間のもとからジャガーのもとへと移動する人物の位置に「男性」が配置されていたのに対して、よく似た別の神話では主人公を苛む者が「女性」であったりする。

ここで男性とか女性とかの項それ自体を見ると、二つの神話では、全く逆の話、違う話、真逆にひっくり返っているように見える。

男性 / 女性

x / 非-x

けれども、これらの項たち(「男性」「女性」「x」「非-x」)が、それぞれ他の項と異なりながらも同じものとして区切り出されてくる=分節されてくる動きのパターンが、同一の型になっている場合がある。

二項の対立関係というのは、もともとそれぞれ個別に存在するものが、あとから、おまけのように、ペアになりました、というものではない。

二項の対立関係は、その両極を両極へと区切り出す、分離する、切り分ける動きが動くことによってはじめて出現する、分けることの「影」「蜃気楼」「水面に映る月」のようなものである。

特に神話においては、この分離する、切り分ける、分節する、分別する動きを、さもあらかじめそれ自体として自ずから存在しているかのような顔をしているあれこれの項たちが右往左往、振幅を描きながら動き回る軌跡に託して、浮かび上がらせることが重要になる。

区別することと、区別されたもの

区別されたモノの静止した相に、区別することの動きを重ねて見る。

それがどのようなことであるのか考えるため、前回の大日経につづいて、理趣釈経を参照してみよう。

理趣釈経では、理趣経の「大楽金剛不空真実三摩耶心吽」の吽字について、次のように説いていく。

まず、「本誓の心真言は「吽」字」とある。

(心)〜「吽」

ダイヤモンド(金剛)のように硬くうつろではなく実のある大日如来と非同非異の”心”のことを、人間に分かるよう仮に「吽」の音で呼ぶ。

そしてこの”心”が四つに分節する、ということが説かれる。

「「吽」字は因の義。因の義とは、いわく菩提心を因となす。すなわち一切如来の菩提心なり。またこれ一切如来の不共の真如の妙体、恒沙の功徳、皆これより生ず。この一字(吽字)に四字の義を具す。」

”心”は「恒沙の功徳、皆これより生ず」とあるように無数の存在者が生まれてくる”因”でもある。この”心”こそ、分離する、切り分ける、分節する、分別する動きの”こと”である、と読んでみよう。

「菩提心」とあるのは、分別を離れた”心”である。

通常私たち人間の”心”は、あれこれの事物を互いに異なるものとして分別し、分別されたあれこれの事物をそれ自体として確かにしっかりと存在するものだと感じ、考える。そしてその事物に執着することが私たちの迷いと苦しみを生んでいるのだと仏教では考える。

この事物への執着を離れること、あれこれの事物を”その事物”として(”それではな事物”ではないものとして)分別している、その分別する動きから距離を取ること。そこに分別されたもの、区別されたものの固定性に拘らず、分別すること、区別すること、その動きが自在に動き回る動きそのものになった「真如」の心、ありのままの心というものが姿を表す。

そしてこの「吽」字で象徴される”心”は「一字(吽字)に四字の義を具す」という。

吽字は「一」でありながら、同時に「四」である。

「吽」の第一の義、吽字がそれと非同非異のものとして置き換えられるのは「賀」字である。

「しばらく賀字を以って本体となし、賀字は阿字より生ず。阿字によって一切の法は本不生なるが故に、一切の法の因は不可得なり。」

「賀」字は、これは「阿」字から生じる。ここで「阿」と「賀」が非同非異であり、「賀」は「吽」と非同非異であったので、三つの字は互いに異なりながらも異ならず結びついている。

そしてこの結びつきの一角を占める「阿」字は「本不生」、つまり”生まれるでもなく生まれないでもなく(生まれているとも生まれていないとも言えない)”という中間性そのものである。

ここで阿字本不生について宮坂氏は、次のように書いている。

「すべての存在するところのものは本来、生起しないものであるから、すべての存在するところのものの原因は、認得することができない」

”法”というのは「すべての存在するところのもの」、つまり何らかの法則によって、法則をもって、それとして存在しているあれこれのものである。それらの”法”が”法”である「原因」を、あれかこれかと、互いに区別され分節された項たちの最小で四つからなる関係の中のいずれかに、求めることはできない。これが一切諸法の因が不可得、ということである。

*

そしてこの阿が、今度は「汚」字になる。

「その字の中に汚声あり。汚声とは、一切の法の損減不可得なり。」

損減不可得について、宮坂氏は「損ない減少するのを認得することはできない」と現代語に置き換えている。一切の法(何らかの法則によってそれとして存在するものたち)が損減不可得であるとは、つまりあれこれのものの存在は人間の感覚や意識からみれば、減ったり(逆にすぐ後で読むように増えたり)しているように見えるが、それは増/減の二極を分節し、その分節された増ー減の両極のどちらかに、ある任意の存在をイコールで重ね合わせているからである。

そういう増減の分別を離れた、「吽」字で象徴される”心”においては、ある存在が損なわれとか損なわれないとか、減るとか減らないとかを、分別することはない。

損減するとかしないとかを云々することは、ある存在が、それとして存在し続けるか、それとも存在し続けないのか、といったことを論じることであり、ここにある存在の固定性や永続性といったことへの執着が固まりはじめる。分別を離れる”あるがままの”心”としては、是が非でも「損減不可得」といっておくべきところである。

そして最後、第四の字が「麽」である。

「その字の頭上に円点の半月あり。すなわちいわく、麽字は、一切の法の我の義不可得なり。」

麽字は、法(それぞれ何らかの法則によってそれとして存在するものたち)の「我」は、その「義」を云々することはできない、ということを告げる。

宮坂氏は「我」の「義」について「実体性の意味」と置き換えられている。我は「実体性」、つまりある存在が、他とは無関係に、自ずからそれ自体として”ある”ということの核になる本質のようなもののことである。

そうした実体性は、不可得、つまりあるともないとも論じようがない。

この「我」について、理趣釈経は次のように説く。

「我に二種あり、いわゆる人我・法我にして、この二種は皆これ妄情の所執なり。名づうけて増益の辺となす。もし損減・増益を離るれば、すなわち中道に契う。」

「我」つまり、ある存在の確固とした実体性とされるものには、二種類がある。人我と法我である。

まず人我は「個人存在としての自我が実在するとみる実体的自我」のことであると宮坂氏は書かれている。自分の”自我”は強い実体性をもってはっきりと存在しているように、私たちの心に映る。

次に法我について、宮坂私は「存在するものは固定的に実在するとみる実体的存在」のことであると書かれている。

認識する私(自我)と、いままさにありありと認識されている客観的な対象物たち。この二つの組み合わせとしての認識ほど、確固たるものはないように感じられるところであるがこれこそが「虚妄の心のはたらきの執着するところである」ということになる。

仏教の悟りは、つまり心のあるがままの(分けつつ繋ぎ繋ぎつつ分ける)動きを動くには、まず「人我法我の実在性を否定する」ところからはじめないといけない。

***

ここで、賀、阿、汚、麽の四字と、そこから両極に分かれ出る四つの極の関係を図に描いてみよう。

私たち人間が経験的に体験できるあれこれの事柄は、上の図でいえば、四つの角の青い丸のいずれかに振り分けられる=分別される。

* *

すなわち、ある事柄について、生じてあるとか、生じていないとか、ありありと強い実体性をもって存在しているとか、していないとか、つまり「あるとか、ないとか」を私たちは通常、さまざまな物事をめぐって論じている。

存在分節

『神話論理』に取り上げられた神話たちに登場する、「料理の火」とか、「食べられるブタ」とか、そういった存在もまたこの「あるとか、ないとか」を論じるところに分節されている。

ところが神話は、単に「料理の火があります」と、事実を報告する言表ではない。神話は「起源」を語るのである。

そして「料理の火」でもなんでも、私たちの経験できる世界において他ではない何かとして存在するあるものが、まだそれとして生じていない、現れていないときのことを言葉にしようと思うと、その何かがそれではない何かと”分かれる”手前のことを話題にせざるを得ないことになる。

そこでは分けられ対立するはずの両極のどちらでもないがどちらでもありそうで、それでいてどちらでもない中間的で両義的なものが登場する。ここから、その中間的なところに「分離」=分節、切り分ける動きが動くことで、あれこれの存在がそれではないものと分かれ、それとして存在するようになる。ある存在の起源神話はこのような構成になっている。

そしてこの”分けられ対立するはずの両極のどちらでもないがどちらでもありそうで、それでいてどちらでもない中間的で両義的なもの”のことを言葉で語ろうと思うと、それを”項と項の分節”の中に、上に、位置付けることが必要になる。

ここで中間的で両義的な項もまた、最小構成で四つセットになっていないと、互いに互いを相手方ではないものとして分節・分離することができなくなる。これはまさに、賀、阿、汚、麽の、仮に四つの字(音)に分かれつつセットになった四項の姿である。賀、阿、汚、麽は四つに分かれながらも、あくまでも「吽」字である。つまり別々に分かれながらも同じ一つである。

○ ○ ○ ○

仏教では、人間が執着して迷う事物の世界(強い実体性をもって損減することのないものを求めて迷う心が分節する世界)を離れる道を説くところで、『神話論理』と同じ構造の二重の四項関係からなる論理を自覚することが求められるのである。

空海の『秘密曼荼羅十住心論』の「心」

ー人間の身体感覚、言葉、イメージを分節するいくつかの”心”

”強い実体性をもって損減することのないもの”というありえないものを求めて迷う人間の心のことを、空海の『秘密曼荼羅十住心論』では「異生羝羊心」と呼ぶ。

異生羝羊心は、動物を含む生命の基本的な分節、内/外を区別する、自/他を区別する、生/死を区別する、そういうく区別する動きの反復の一貫性から、あたかも固まったものとしての「我」があるのだとーー「我」がそれ自体としてあらかじめ存在するものだーーと分別する。

そこでは分けられたもの(我)が、分けることが動き回る効果として、その影として仮に揺らめいているのだということはすっかり忘れられてしまう。分ける動きが動いていることすら忘れられる。

*

しかし、人間の"異生羝羊心"のそのうちに含みつつ広大に広がる”あるがままの心”(心真如)では、分節しつつあり、たがいに異なるものとして分かれつつある項たちについて、すべての項が他のすべての項と、同じではないが異なるわけでもない、という”平等”の関係がある。ありのままの心の動きにおいては、ありとあらゆる”分けられたもの”たちは、”分ける動き”の切れ目のない動きの相において、すべてたがいに「平等」であり、多に異なりながらも一に同じであり、つまりたがいがたがいのシンボルになる。これが第十住心 秘密荘厳心における分別でもなく無分別でもない、分ける動きの動き方である。

これが第九住心から第二住心に向かうにつれて順番に、より強くつながる項と項の関係とより弱くつながる項と項の関係との差異が煮凝りのように固まってくる。第九住心から第二住心に向かうにつれて、項の輪郭と項同士の置き換え関係(意味する/意味される関係)が「固まる」ところがでてくる。

第九住心 極無自性心は、分けつつつなぐ、同じでありながら異なりを生ずる動きそのものにフォーカスする。シンボライズする作用そのものを高い抽象度で前面に浮かび上がらせる。

第八住心 一道無為心は、分けられつつつなげられた項たちの姿を徹底して「空」とみる。「ある」は「ない」。鋭く対立する二項関係は、実はそのように区別する動きが動いているからなのだと知る。そしてこの区別する動きには、その”外部”や”内部”はなく、分けることの主体もその対象のようなものもない(つまり何らかの対立関係にある片方の極ではない)と知る。

第七住心 覚心不生心は、二極に別れた対立関係を分別をすることそれ自体を、あるとかないとか、生じるとか生じないとか、別の分別=二項対立関係にあるどちらかの極に回収してしまうことはできないと知る。

第六住心 他縁大乗心は「自/他」のような鋭く対立する両極が、完全に分離し切って存在することはないと知る心である。

*

第五住心 抜業因種心は「因/果」のような対立関係を立てて、その中に他のあらゆる項の原因になるような、根源的な項があるのだというふうには考えない心である。

第四住心 唯蘊無我心は「唯蘊」で「無我」つまり「我(主体)/我が対象とするもの(客体=五蘊)」の対立関係を牛耳っているようにみえる「我」の方が実は「無」であり、むしろ「蘊」の方だけがあるのだと考える心である。

第三住心嬰童無畏心、第二住心愚童持斎心あたりにくると、すでに項たちは輪郭をしっかりと固められており、しかしかたまりつつも他と項とつながり、一方から他方へと「立場を変えてみる」ようなことができる。存在する/存在しない、実体性がある/実体性がない、といった抽象的な対立関係の発生について考えるために、まずは身近なところから、自分と他人、自分のものと他人のもの、自分にとって親しい相手に親切にすることと、自分にとって親しくない相手に親切にすること、こういった対立関係の両極のあいだの分離と距離の固着を揺り動かすような経験から始めていく。

*

「区別されたもの」が、さも当然のように確固としてある世界(分節)から、「区別されたもの」どうしの間の「区別」が、完全に切れてはおらず、繋がっているのではないかと気づく世界(分節)へ。

さらには「区別されたもの」のうち確固としてあるはずだあるべきだ、とこだわっていたモノが、実はその正体は瑣末なものに思えていた「区別されたもの」だったと気づく世界(分節)へ。

そして「区別するもの」の向こうには、じつは「区別すること」が動いているらしいと気づく世界(分節)へ。

そしてさらに「区別すること」について感じたり、言語化したり、イメージしたりする時に、「区別すること」を何らかの「区別されたもの」の一項に還元することはできないと分かる世界(分節)へ。

そしてそして、「区別すること」から、ありとあらゆる「区別されたもの」が分節してくる動きそのものに、生命体としての自分の身体感覚と言葉とイメージを完全に共振させる世界分節へ。

* *

『十住心論』や『神話論理』の道は、人類個々人の思考の可能性を鍛えるこの上ない”読み”の時間を与えてくれる。あるいは、個々人の”思考の可能性”、といえばかなり無味であるが、これと同じことを”存在を分節すること”と言い換えることもできるし、さらには”所与ではなく分節することによって分節された諸存在の集合としての<<世界>>を諸事物のネットワークとして発生展開させること”などと仮に言い換えることもできる。

こうなると「世界は存在しない」ということになる。

単一で、誰にとっても同じものとして客観的に(内的意識に対する外部に)自ずから実在する”世界”は存在しない。

世界が存在しないなら、私たちもいなくなってしまう、と考える必要はない。

私たちは世界内存在であるが、世界内存在という場合の<<世界>>は私たちひとりひとりの外部にそれ自体として固まって実在する資材在庫の集まりではない。

それ自体として確固として実在すると思われる物質のようなものも、それを素材として作り上げられる確固として存在すると思われる”私”たちも、いずれも所与ではなく、互いを互いと異なりつつもつながり合ったものとして「分節すること」の動きによって分節された諸存在の集合としての<<世界>>の諸事物のネットワークのうちの小さな結び目である。前者を五蘊、後者を我分と言い換えてみるとイメージしやすいかもしれない。

私たちが「ある」とか「ない」とかを、感覚したり、言葉で言ったり、イメージしたりできる事柄は、無数の「心」たちがその時々に分節したりしなかったりする動きの、その影である。

この影のうちのワンセットが、通常「世界」と呼ばれるものだとしよう(つまり認識する者と区別される限りでの認識されるものの方、後者の方に与えられた名が「世界」」なのだと仮に言っておく)。

そうなると、認識するものなるものとそれに認識されるものなるものを区別分節する無数の「心」の数だけ、「心」のあり方の、「心」のパターンの、計量不可能な違いの数だけ、無数の「世界」が「ある」ことになる。

己と世界とを瞬間瞬間に分節し同時に示現させては隠す「心」の自在で不可得な動きと何とも言い得ない動きを、内外の未分をありありと感じる身体感覚として自覚し、言葉で語り、イメージすること。神話を語り・聞く過去も未来もない共時的な時空とは、そのような時であったはずである。

仮にもし、そのような時間を現代に甦らせることを企図するならば、高度に文明化されたインドの”人工”環境の中ではじまった仏教の哲学から学ぶところは大きいはずである。そういうわけで、『神話論理』×『秘密曼荼羅十住心論』なのである。

この掛け合わせの先には、”今日の身体感覚、今日の言葉を発すること、今日のイメージすること”の不可得な動き方が、その影を、わたしたちひとりひとりのこれまた”心”に浮かび上がらせようとすることだろう。

つづきはこちら↓

関連記事

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。