レヴィ=ストロース『神話論理3 食卓作法の起源』の基準神話を深層意味論で読む -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(51_『神話論理3 食卓作法の起源』-2)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第51回目です。今回は『神話論理』の三冊目『神話論理3 食卓作法の起源』の冒頭に掲載された第三巻の基準神話M354「トゥクナ 狩人モンマネキとその妻たち」の意味分節システムを詳しく分析してみましょう。

「狩人モンマネキとその妻たち」の神話は数ページにわたる長いものになるので、詳しくは『神話論理3 食卓作法の起源』を読んでいただくことにして、主な二項対立にフォーカスしてまとめてみよう。

* *

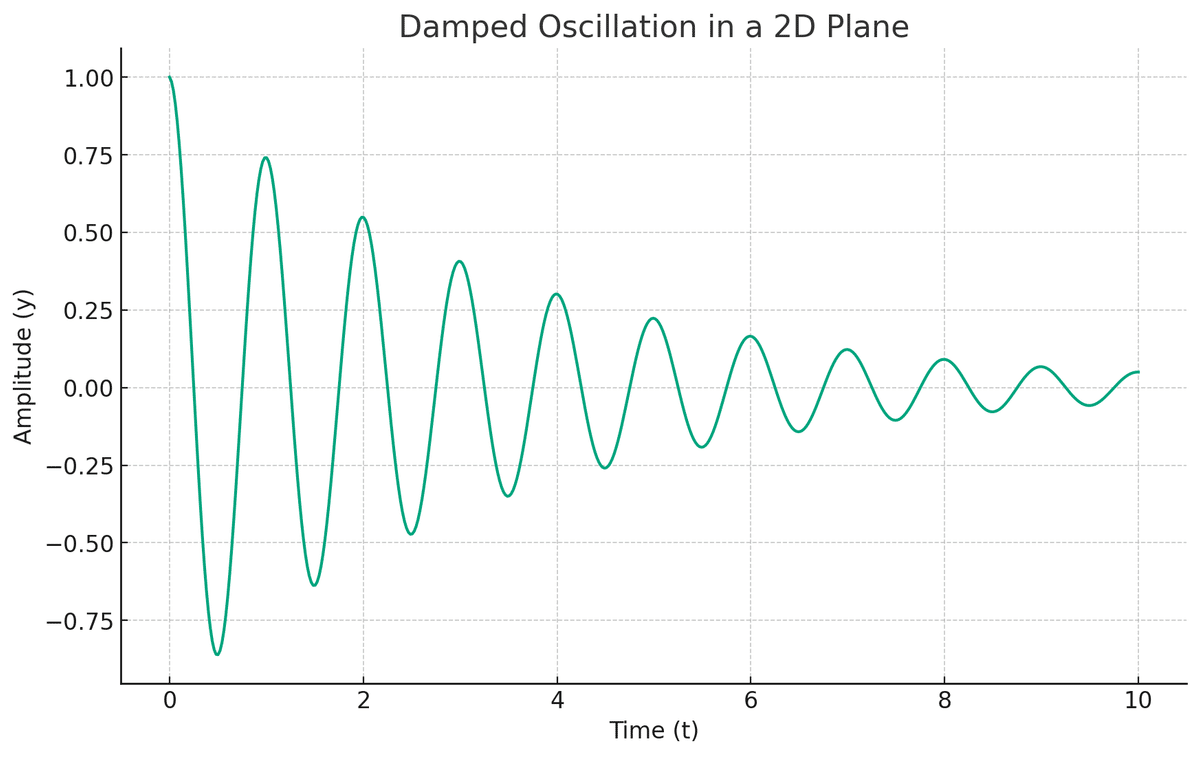

「狩人モンマネキとその妻たち」では、主人公であるモンマネキという名の男が、5回結婚する。その結婚相手となる妻たちが、遠くの地中に属する者から、遠くの空中に属する者へ、さらに近くの地中に属する者へ、そしてまた近くの空中に属する者へと、平面上の二軸において最大値から最小値へ、振幅を描くように交代していく。この振幅は、初めは幅が大きく、主人公を遠くの者と結びつけるが、次第に振幅は小さくなり、主人公をより近くの者と結びつけ、最終的にはあるひとつの「点」あるいは「項」を描く。

徐々に収束していく振幅を描くように、主人公と結婚相手の二項関係が切り替わっていく。

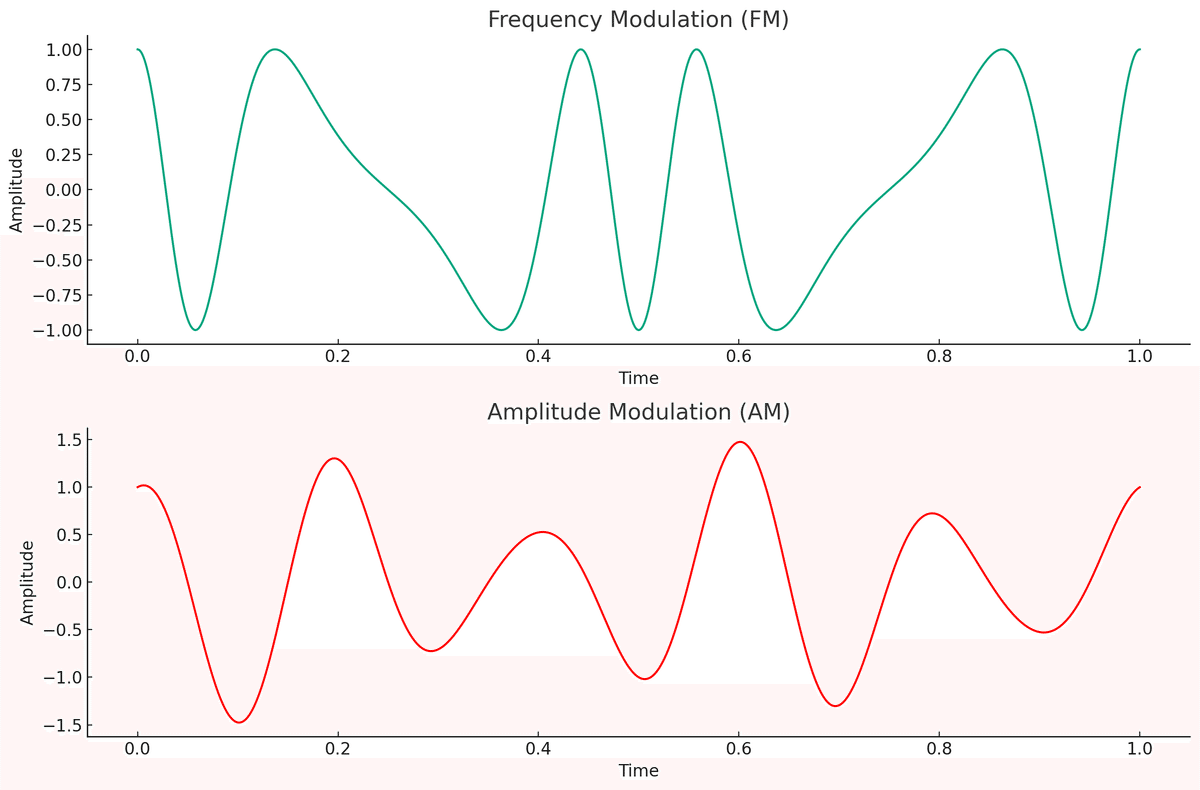

神話の論理は、リニア(線形)に展開するのではなく、複数の軸上で振幅を描く振動としてモデル化できる。この話は前回の記事に詳しく書いているのでご参考にどうぞ。

(AI生成)

第一の結婚、土中のカエル

第二の結婚、足で木登りする鳥

まず、第一と第二の結婚、主人公と「遠くの地中に属する者」との出会いから結婚〜離婚、そして主人公と「遠くの空中に属する者」との出会いから結婚〜離婚のくだりを読んでみよう。

第一の結婚:カエル

世界が創造されたばかりのころ、モンマネキという名の人間が狩猟だけを生業として暮らしていた。

狩の道の途中には地面に穴が開いているところがあり、そこにはいつも一匹のカエルがいた。このカエルがある日、人間の娘の姿になってモンマネキのもとに現れ、二人は結婚する。

二人は結婚したが、食事は別々だった。カエルである妻は「黒い甲虫」以外のものを食べようとしなかったからである。

モンマネキは狩った肉を食べ、妻は黒い甲虫を食べた。

*

ある日、モンマネキの母親が、息子夫婦の食事に「黒い甲虫」が供せされているのを発見した。息子が黒い甲虫を食べさせられていると思った母親は憤慨し、甲虫を投げ捨て、甲虫が入っていた容器には薬味の唐辛子を入れた。

そうとは知らず、モンマネキの妻=カエルは容器の中身の唐辛子を、いつもの甲虫だと思って食べてしまった。あまりにの辛さにおどろいたカエル娘は逃げ出し、カエルの姿に戻って水中に飛び込んだ。

水中に戻ったカエル娘は「息子を夫のもとに残したままだ」とネズミに咎められる。カエル娘は一度義母のもとに戻り、息子を奪い返すと、改めて水中に帰っていった。第一の結婚はこれで終わりである。

* * *

第二の結婚:アラパソ鳥

カエルの妻に去られたモンマネキは、また狩をして暮らしていた。

ある日、林の中で樹上の高い枝にとまる一羽のアラパソ鳥に出会う。

モンマネキは鳥アラパソ鳥に対し

「あなたが作った飲み物を、ひょうたんにいれて、わたしにおくれ」

と話しかけた。

モンマネキが狩からの帰りに同じ場所を通りかかると、可愛らしい顔の娘がいて、ヤシ酒で満たされた瓢箪をくれた。

モンマネキは喜んで飲み物を受け取り、すぐにこの娘と結婚した。

アラパソ鳥の娘は可愛らしい顔をしていたが、モンマネキの母親は、彼女の足が不恰好であるとなじった。

気を悪くしたアラパソ鳥の娘は去っていった。

第二の結婚はこれで終わりである。

第三の結婚:雌ミミズ

[…]

第三の結婚に進む前に、カエルとアラパソ鳥のくだりを比較してみよう。

第一の結婚は、

主人公(人間)/カエル

||

地上世界 / 地下世界(+水界)

の対立が、(1)結婚=分離から結合へ、(2)結婚したが食べるものが別=結合しつつ分離した状態へ、そして(3)食べ物をめぐる義母との確執=分離と再結合の急展開、さらに(4)分離の確定=夫婦の媒介項である子供が母の元に置かれる、と展開する。

◇

第二のアラパソ鳥との結婚は、

主人公(人間) / アラパソ鳥

||

地上(樹下)/樹上・高い枝

の対立が、(1)分離から結合へ=言語的コミュニケーションの成功(依頼が聞き届けられる)〜夫婦で飲み物を共有すること〜結婚、(2)結合から分離へ=義母による悪口(言語的コミュニケーションの失敗)に妻が憤慨し去る、と展開する。

*

第一の結婚は、人間の世界に対して相対的に「下」の世界が、束の間人界と結合しては分離する話である。

第二の結婚は、人間の世界に対して相対的に「上」の世界が、束の間人界と結合しては分離する話である。

この二つの結婚は、”結合しつつ結合していない”、結合しているともしていないとも言い切れない曖昧さのもとで振動したかと思えば、最後には分離が確定される。

* *

第一の結婚では、妻(カエル娘)は夫が狩ってくる肉を食べられないという点で、”同じ釜の飯”を食べるはずの家族でありながら、同じものを食べられないという、結合しているはずが分離しているというあいまいな状態にある。この点を義母に突かれて結合は分離される。

第二の結婚では、妻(アラパソ鳥)と夫は飲み物を共有できている。同じ釜の飯を食べているということで、第一の結婚に比べるとより結合の度合いが高いように見える。ところがこのアラパソ鳥娘は、顔(上)は良いが足(下)が良くないという、良いと良くない、対立する二極が一つに結合した、これまたあいまいな状態に宙ぶらりんになった存在であることが強調される。この点を義母に突かれて結合は分離に向かう。

ちなみに、アラパソ鳥というのは、オニキバシリという鳥のことらしい。この鳥の仲間には、「木走り」の名のとおり、足の爪をかけて木の幹を歩く習性があるという。

スマートな鳥の頭でありながら、まるで羽を持たない動物、あるいは昆虫のように足の爪をかけて木を登る。鋭敏な感覚的弁別を切る野生の思考は、この”飛べるのに飛ばず足を使う鳥”を中間的状態に励起した存在と見るのだろう。

(AI生成)

ミミズと結婚

それでは、第三の結婚ではなにがどうなるのか?

第三の結婚は、近くの地中に属する者と主人公の結婚である。

近く、というのは先ほどの「カエル」と比べた場合の相対的な話である。

この神話のミミズがいる「土」は、「畑」の土である。畑とはつまり人間の食べ物である作物を栽培する大地であり、狩の獲物が隠れている森の大地に比べば、より人間に近親しい場所である。

第三の結婚:雌ミミズ

モンマネキが狩をしていると、

地面の穴からミミズが変身した美しい娘が声をかけてきた。

二人はすぐに結ばれ、人間の村で一緒に暮らすようになった。

ミミズ娘はすぐに男の子を産んだ。

ある日、モンマネキはミミズの妻に子供を義母に預けて、畑の草刈りをしておくように頼んだ。

妻はミミズの姿に戻って、畑の土の中に潜って、雑草の根を切った。

*

そこへ義母が赤ん坊を連れてやってくる。

赤ん坊が泣き止まないので、母親=ミミズに返そうとしたのである。

義母は畑一面にまだ草が立っているのを見て、嫁が草刈り仕事をサボっているものと勘違いし(本当は根が切ってあるのに)、独り言で嫁のことを「怠け者だ」と詰り、自ら草刈りをはじめた。

義母は貝殻でできた鋭利な鎌を使って草の根元を切って回った。

その途中、地中にいるミミズ嫁に気づかず、その唇を鎌で切ってしまった。

負傷して家に戻ったミミズ娘は家を出ることにした。

息子を自分に渡すように夫に言おうとしたが、口を切られて喋れなくなっていた。仕方なく、息子を夫のもとに残したまま、ミミズの娘は森へ帰っていった。

第三の結婚はこれで終わりである。

[…]

第三の結婚は、

主人公(人間)/ミミズ

||

地上世界 / 地下世界

・・カエルの場合に比べるとより人界に近い地下世界

この対立が、(1)結合から(2)分離へと向かう。

〜から〜へ。

振幅を描く走査点の動き。

ミミズの場合、はじめから人間の姿に変身して現れたり、はじめから会話(言語コミュニケーション)が成立していたり、村に帰るまでもなくふたりが結ばれていたり、すぐに子供が生まれたりと、結合の展開がとにかく速い。

そして分離の引き金になるのは、これまた義母であるが、第一、第二の結婚の場合とは、その作用の仕方が異なっている。即ち、第三の結婚はまず「お小言」をいうわけだが、第二のアラパソ鳥との結婚の場合の面と向かった悪口に比べれば、トーンが落ちている。パッと見て、畑の草が刈られていないように見えたのは仕方のないことであるし、怠け者、という声も嫁には聞こえていなかった。

とはいえ、第二の結婚とは別の形で言語的コミュニケーションが失敗に追い込まれる。義母は、意図せずに、嫁の唇を切ってしまい、喋れないように=言語コミュニケーションがとれないようにしてしまった。

これもわざとではなく、不幸な事故である。

故意ではないことで、言語的コミュニケーションが成立しないようにしてしまう。

*

ここで、義母が嫁をなじる言葉が”独り言”であること、ミミズ妻が口を切られて"喋れない"ようになっていることに注目しよう。夫と妻、義母と嫁という二項の間で、言語的コミュニケーションが成立しないことになっている。

この結婚の始まりは、ミミズ娘と主人公との間に、円滑な言語的コミュニケーションが生じたことであった。

すなわちこの第三の結婚では、

言語的コミュニケーションが成立すること / 成立しないこと

この二極のあいだの一方から他方への急転換がある。

* *

そして夫婦は分離するが、第一のカエルの場合の真逆に、今度は息子が父親のもとに残される。第一の結婚、第二の結婚に比べて、分離の度合いが弱いと言えそうである。

コンゴウインコと結婚

(AI生成)

第四の結婚は、コンゴウインコとの結婚である。

これまでの三つの結婚と比べると「近く」の「上」の存在との結婚である。

* * *

第四の結婚:コンゴウインコ

モンマネキは、狩の途中、コンゴウインコの群れに向かって

「とうもろこしのビールをおくれ」

と声をかけた。帰りがけ、ひとりのコンゴウインコの娘がとうもろこしビールをもってモンマネキを待っていた。二人は結婚した。

*

ある日、モンマネキの母はコンゴウインコの嫁に、自分が畑に出かけている間に、梁に干してあるとうもろこしの穂を下ろしてビールを作る準備をするよう命じた。

コンゴウインコ娘は、わずか一本だけの穂から、五つの大壺を満たすほどのビールをあっという間に作った。

義母が帰ってくると、嫁はおらず、まだ穂がたくさん残っている。

五つの大壺に気づかない義母は、嫁が言われた仕事をせずに怠けていると勘違いした。

そして「嫁は怠け者だ」とボソッと言った。

その時、コンゴウインコ娘は家から離れた川で水浴びをしていたが、なぜか、遠隔で、この義母の声を聞いていた。

家に戻ったコンゴウインコ娘は、屋根藁に隠した櫛が見つからないと夫にいい、屋根に登った。そして屋根の上で、「すでに大量のビールが出来上がっている、ごらんなさいお義母さん!」と大声で歌った。

義母は嫁に謝ったが、嫁は許さず、コンゴウインコの姿に戻ったまま、梁から降りてこようとしなかった。

[…]

第四の結婚の話はまだ続くのだが、ここで一旦、分析してみよう。

第四の結婚は、第一、第二、第三の結婚譚のよく似た変形である。

主人公(人間) / コンゴウインコ

||

地上/地上に近い空中

この対立が(1)速やかに結合し、すぐさま(2)分離の危機へと転じる。

まず、ビールを用意してくれと言う主人公の言葉は、すみやかにコンゴウインコに聞き届けられ、あっという間に実現され、すぐに結婚する。言語コミュニケーションが容易に成功しており、結婚=結合もとにかく速い。

さらに、コンゴウインコの妻は、わずかな穂を、あっという間に大量のビールに変換する、超自然的な生産能力を持っている。原料から産物へ、この二極のあいだの転換もあっという間である。

*

と、ここで夫婦を分離させるのが得意な義母のご登場である。

今回も義母は、第三の結婚のミミズ娘の場合と同じように、勘違いをして嫁が働いていないと思い込み、独り言で文句を言う。ここで面白いのは、義母が嫁の文句を言ったのは家の中であり、その時、嫁は家から離れた川に出かけていたのである。しかしこの家と河の距離的な分離を超えて、携帯電話などない時代に、なぜか遠隔で言葉が伝わって、嫁と義母の間を短絡結合してしまうのである。

これは過度に円滑化しすぎた、通じすぎる言語的コミュニケーションである。

* *

この勘違いの難詰に対して、コンゴウインコ娘は、先ほどのミミズの娘が言葉を喋れなくなったことから鮮やかに真逆に転じて、屋根の上で大きな声で「自分はすでにビールを作った」と反論する。

近所中に聞こえるような大きな声で、屋根の上から義母の勘違いを指摘し自分の正当性を歌い上げる嫁。

痛快である。

この第四の結婚は、第三の結婚とよく似ているが逆になっている。

義母は謝る。

しかし、嫁は許さない。

嫁は、コンゴウインコの姿のまま、梁に止まって夜明けを待つ。

梁というのは、この家=家族と、その外部との境界を象徴するものである。

というくだりは、「鶴の恩返し」と共通の神話的思考であろう。

少量 / 大量

という経験的に対立する二極が一方から他方へと急展開する。

ここで、超自然的な生産力を持つ「鳥」が、「人間の家」で働くわけだが、

(ここでおそらく

動物 / 人間

とか

地上を歩くもの / 空を飛ぶもの

といった二極もひとつの短絡(過度に結合)している

さらに

”見てはいけないのに見る!”とか、

”遠隔で悪口をいう声が届いてしまう”

といった、過度な結合が生じることによって、その結合への反発として決定的な分離が生じる。

* *

続きをみてみよう。

これまでの第一、第二、第三の結婚であれば、嫁が出ていき、モンマネキが家に残されるパターンで分離がなされたのであるが、この第四の神話ではそうはならない。コンゴウインコ娘は、自分は家を出るが、自分を愛しているならついて来るようにとモンマネキにいう。

[上の引用の続き]

夜明けになると、コンゴウインコ娘はモンマネキに向かって

「私を愛しているなら、私と一緒にいきましょう。削ったおがくずを水にいれると魚に変身する特別な月桂樹があるから、その幹でカヌーを作って、下流へ下ってください。その先で会いましょう」

というと、飛び去った。

モンマネキは妻を追いかけるべく、特別な月桂樹を探しまわった。

さんざん迷った挙句、ようやく、根元が水に浸かっていて、削ったおがくずを水に落とすと魚に変身する月桂樹を見つけだすと、一日中これを削ってカヌー作りに精を出した。

*

モンマネキの親族の年下の男が、このカヌー作りの様子をこっそり覗き見た。

そのせいで、おがくずは魚に変身しなくなった。

モンマネキは魚を無尽蔵に手にいれることはできなくなった。

*

憤慨したモンマネキは怒りを隠してこの年下の男を呼び寄せると、一緒にカヌー作りを手伝うように誘った。男がカヌーにふれるやいなや、モンマネキはカヌーをひっくり返して、男を水中に落とし、カヌーで蓋をして、一晩閉じ込めて懲らしめた。

*

翌朝、モンマネキは男を許し、一緒に川下りの旅に出るよう誘った。

カヌーの後部にはモンマネキが、カヌーの前部には親族の年下の男が乗った。ふたりは櫂をこぐまでもなく、水のながれにのって川下へと進んだ。

そしてとうとう、コンゴウインコの娘が隠れ住む里の近くにやってきた。

里の人々がカヌーを迎えに出てきたが、コンゴウインコ娘はまだ姿を表さず、隠れていた。親族の男がモナン鳥に変身して飛び立ち、コンゴウインコ娘の肩に止まった。

その時、突然、カヌーが垂直に立ち、モンマネキは川に放り出された。

モンマネキはアイチャ鳥に変身して飛び立ち、妻のもう片方の肩に止まった。

無人のカヌーは流され、大きな湖にたどり着き、そこで川の魚の主である怪獣に変身した。

[…]

モンマネキとコンゴウインコ娘は一旦分離するが、再会するための方法が天授される。「削ったおがくずを水にいれると魚に変身する特別な月桂樹」からカヌーを削り出せば良いのである。

モンマネキは妻に言われた通りの木を探し、そしてカヌーを作り、旅にでる。このくだりではまず、主人公とコンゴウインコの妻は、物理的には分離しているが、精神的にはいまだしっかり結びついている。異界に飛び去ってしまった妻を追いかけるべく、夫は特別な移動手段を作ろうとする。

神話的食べ物の喪失

このカヌーを作る過程で、おまけのように、魚に変身するおがくずと、それが失われる話が入ってくる。

これは人間と食糧という別々に分離しながらも結合しなければならない(そのために狩猟・漁をしなければならない)二極の間が、区別なくつながっている状態から、区別され分離された状態へと転換する話である。

人間が生きるということは、自分自身とは分離されている食糧を苦労して獲得し、食べ、自分の肉とする、ということである。

食糧と、人間の身体とは分離している。

しかし、人間は食糧を得て、これを自分の中に取り込まないことには生きていられない。

人間 / 人間の食べ物

この二項対立の両極の分離こそ、人間が生きるということの基調をなす、もっとも基本的な二項対立関係である。

* *

この食べ物と人間の分離が、まだ区切られていないのが、簡単にいくらでも魚がて手に入る状態である。おがくずを水に入れれば魚になるという状態は、人間が易々と食べ物を得られる状態であり、つまり人間と食べ物の分離が切られていないということである。

ところが、「覗き見」という、分離されるべきことを結合してしまう過ちを犯した親族のせいで、この「魚食べ放題」の状態、食べ物と人間との幸福な過度の結合は、失われる。人間から、獲物の魚が分離される。

こちらで結合すると、あちらが分離する。

裏返したカヌーで蓋をする

この次にさらに、謎の主題が挿入される。

魚に変身するおがくずが失われたことに憤慨した主人公が、親族の男を水に落とし、ひっくり返したカヌーで蓋をして一晩閉じ込める。

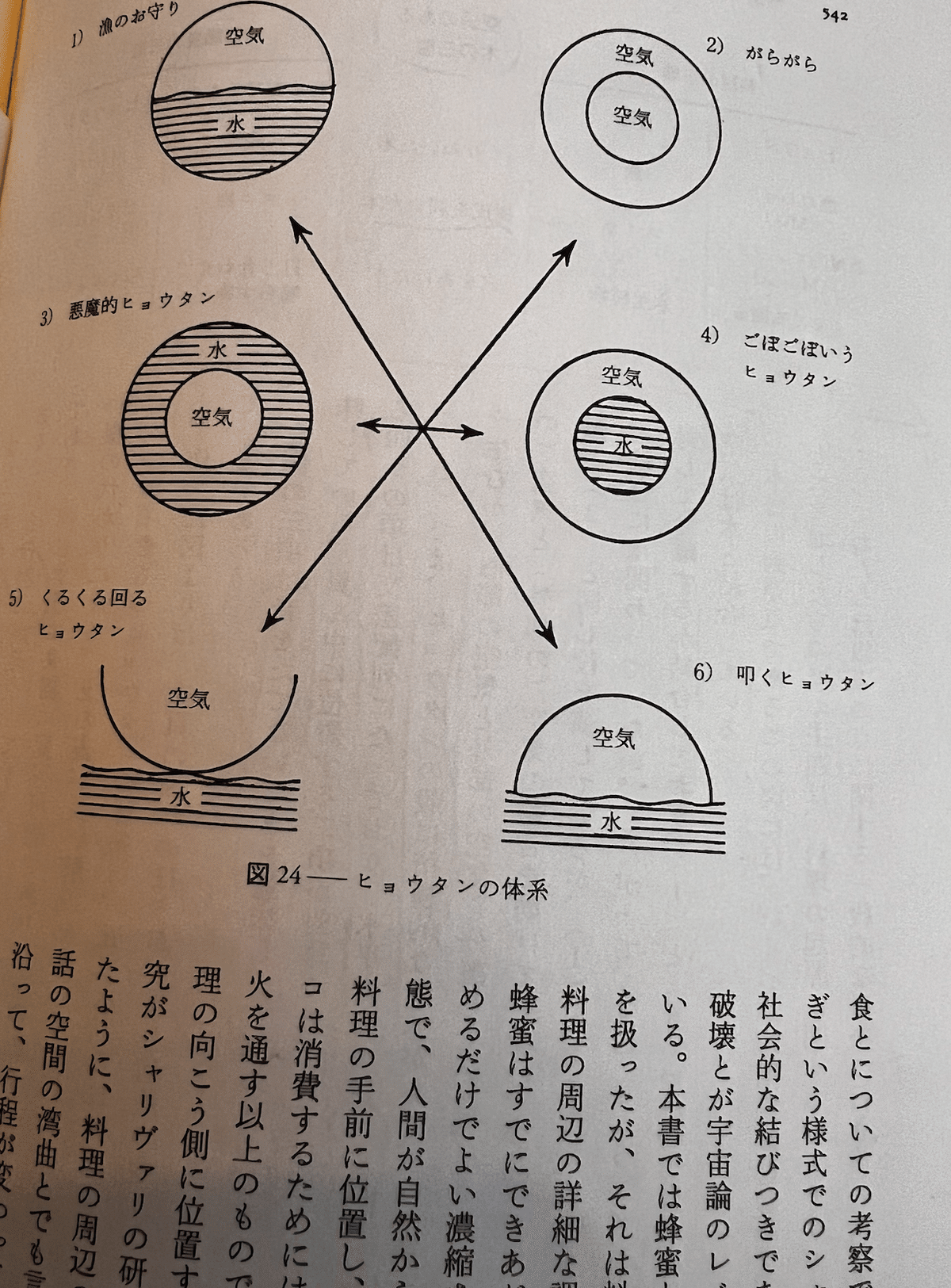

ここだけ読むと何のことだかわからないが、これは『神話論理2 蜜から灰へ』のクライマックス、日本語版の542ページに掲載された「ヒョウタンの体系」における(6)に対応する。

内/外

水中/地上(空気)

開/閉(見えている/見えていない)

といった、経験的感覚的にはっきりと分かれている二項対立関係を曖昧にする。

水に蓋をする形で空気を閉じ込める容器(いま分析している神話の場合は裏返されたカヌー)は、うち/そと、ある/ないという、私たち人間にとってその経験的世界を分節するもっとも基本的(前五識的)といってもよい対立関係を、それがまだ区別されていないところから区別する動きを示している。

内 ←/うちだかそとだか不可得/→ 外

有(満たされている) ←/あるかないか不可得/→ 無(からっぽ)

つまりこの神話では、第四の結婚に至って、わたしたち人間が現に生きる経験的な世界が、わたしたち人間が現に生きる経験的な世界"ではない”世界と区別されていないところから区別され始める。

* * *

考えてみれば、主人公がミミズや鳥やカエルと会話したり結婚したりする世界は、わたしたち人間が現に生きる経験的な世界”ではない”。そこでは人間の世界とそうでない世界とが未だ分かれていない。天地未だ分かれず、である。

そこからまず、

うち/そと

ある/ない

といった人間的な経験世界を織りなすための極めて基本的な二項対立関係が区切られ、人間とその食べ物という結合すべきものが分離されている状態が生じる。

この第四の結婚では、

(1)根が「地上/水中」の両方にまたがっている月桂樹

(2)モンマネキの邪魔をしたかと思えば協力者になる敵/味方どちらであるかあいまいな親族の男

(3)前後に二人が乗って川を下るカヌー

(4)直立して流される無人のカヌー

という、経験的に対立する二極のどちらでもあってどちらでもない中間的で曖昧な両義的媒介項が続々と登場する。

カヌーの旅

ここで前回の記事でも取り上げた、カヌーでの川下りの話になる。

『神話論理3 食卓作法の起源』の冒頭で、レヴィ=ストロース氏は次のように書いている。

「この神話でこの挿話におとらずつかみどころのない、もうひとつの挿話を取り上げる。すなわちカヌーの旅である。これは、カヌーに乗った旅人が、じっさいには舵取りの太陽と漕ぎ手の月であり、(同じ船に乗せることで)両者を近づけると同時に(いっぽうを舟の艪に、いっぽうを舟の舳先に位置づけることで)遠ざけているということをはっきりと表明しているギアナの神話が、意味を明らかにする助けとなる。近づけ遠ざけるとは、すなわち適切な距離におくことであり、昼と夜が規則的に交替するためにはこれらふたつの天体がとらなければならないへだたりなのである。」

カヌーには艪と舳先にそれぞれ一人づつ、合計二人の人物が乗る。この二人は、同じ一つのカヌーに乗っているという点でひとつになっているが、しかしあくまでもカヌーの前/後に分かれていて、両者の間には「へだたり」が保たれている。これをレヴィ=ストロース氏は「近づけ遠ざける」と表現する。

まさに二項対立関係をなす両極が、分離されつつ結合し、結合しつつ分離する、という分離と結合の対立のどちらでもあってどちらでもないというレンマの論理を用いなければ抽象的概念たちでもって記述することはできないような状態が、感覚的な対立の動きをつかって見事に描き出されている。

このカヌーにのった対立する二つの存在の旅は、昼/夜の交代の規則性のような時間の軸上での対立関係を問題にしているのだとレヴィ=ストロース氏は書く。

「時間の軸は項のかたちで表象されるのではなく、それぞれのーより長いか短いかというー相対的な持続によって対立させることができ、異なった距離に置かれた諸項の関係の諸体系をなす間隔のタイプからなる軸だからである。[…]これらの神話はたんなる諸項のあいだの関係ではなく、諸項間の関係を作動させているのだ。」

空間的な軸においては、例えば上/下の対立は、上のある点と、下のある点、二点に配置された何らかの「項」によって表象された。それに対して、時間的な軸においては対立するのは「項」ではなくて、諸項間の「間隔のタイプ」である。

敵対関係にある相手と二人で一つのカヌーにのって移動する主人公は、対立する両極の間で振幅を描くように運動し続ける、その動きを象徴している。

* *

このカヌーは鳥たちが暮らす村、つまり人間の暮らす世界ではない世界に到着する。そしてまず、親族の男の方が鳥に変身して空に飛び立ち、カヌーから分離するとともに、主人公の妻であるコンゴウインコが変身している人間の肩にとまる。

水面を進むカヌーからの人間の分離。

この人間の空を飛ぶ鳥への変身。

空を飛ぶ鳥と、「人間」との結合(肩にとまる)。

しかし、この「人間」は鳥が変身したものである。

二つの変身と、あちらでの分離とこちらでの結合。

すさまじい振動状態である。

しかも、カヌーが、垂直に直立する。

それまで水平軸上を横向きで横移動していたカヌーが、90度位相を回転させて、垂直方向に立ち上がり、縦向きで横移動するようになる。

直立して、そのまままっすぐ水の中に沈んでくれればわかりやすいが、そう簡単に「分かり」などさせないというのが神話のおもしろいところである。

縦になって、横移動。

縦だか横だか・・。

立ったまま横移動したカヌーは大きな湖にまで辿り着き、魚たちの主に変身する。これが魚の起源である。

おがくずから変身していた魚は、神話的な魚であり、天地未だ分かれずの世界の魚であって、現に生きている人間が経験的に漁ったり食べたりしている魚ではない。

直立したカヌーが変身した怪獣のもとにある魚たちこそが、人間が実際に経験的に漁の対象とし、食べ物としている、魚たちである。

ここで先ほど論じた

人間 / 人間の食べ物

という経験的な二項対立関係が分節されたわけである。

めでたしめでたし。

いや、まだまだこの神話は終わらない。というか、終われない。

直立したカヌーから放り出された主人公は、これまた鳥に変身し、人間に変身している妻=コンゴウインコの肩にとまる。人間の地上世界では分離したふたりであったが、人間が鳥に変身する中間的両義的媒介項たちからなる世界では、結合することができる。

夫婦はこうして再会できたわけである。

ただし、鳥になった人間と人間になった鳥の形で。

鳥になった人間 /人間になった鳥

鳥だか人だか、どっちがどっちか、じつに不可得。

このくだりで神話は、人間と鳥、人間と動物、という経験的な二項対立関係が、まだ分かれていないことを強調する、二極の間の振動状態を励起している。

二極が未分離だが、最大値と最小値を析出しつつ振動している

ここでモンマネキは人界と非-人界の両方でありうる媒介項の位置にあることがわかる。つまりこの神話はこのくだりではまだ、たがいに過度に接近したり過度に分離したり、振幅を描いてその距離を最大化させたり最小化させたりと、振動状態にあることになる。

神話を一旦、どこかの項に収斂させて閉じるには、モンマネキが両義的媒介者ではなくなるような話を加える必要がある。

それが第五の結婚である。

この話まだ続くのか!とおもわれるかもしれないが、続きます。

第五の結婚:同郷の人間の娘

コンゴウインコの元からもどったモンマネキは、同郷の娘と結婚した。

この妻は魚を獲る時、家から遠く離れた船着場まで行って、そこで胴体の中程で体を半分に割り、腹から足までを岸辺に残して、胸と腕と頭だけで水中に入っていた。そして身体の切断面から漂う肉の匂いに惹かれて集まって来る魚たちをつぎつぎと捕まえて蔓に通していった。

漁が終わると、上半身は這って土手まであがり、下半身と合体した。

下半身にはこの合体のための取っ掛かりとなる「脊髄の端」が突き出していて、これが”ほぞ”の役割を果たした。

モンマネキの母は新しい嫁が漁りの天才であることに驚いていた。

*

ある朝、義母は嫁に川で水を汲んでくるよう頼んだ。

しかし、嫁がなかなか戻ってこないので、義母は苛立って川に様子を見に行った。すると、土手に下半身だけがある。

義母は、残された下半身から突き出している脊椎の端をもぎ取った。

嫁が川から戻ると、もう下半身と合体することができなかった。

* *

仕方なく、嫁は腕の力だけで木によじ登り、そこで待った。

夜になっても妻が戻らないことを心配したモンマネキは松明をともして捜索に向かった。そして妻が上に隠れている木の下まできた。

上半身だけの妻はモンマネキの背中めがけて木から飛び降り、しがみついた。それ以来、上半身だけになった妻はいつもずっとモンマネキにしがみついて、モンマネキが何かを食べようとすれば、すべて口から奪い取って貪るようになった。

モンマネキは痩せ衰えていった。

モンマネキは背中の妻から自由になろうと画策し、「魚取りの堰に行くが、そこには恐ろしいピラニアがいて、おまえの目玉を食べようと狙うだろう」と脅かした。妻は土手で待つといい、モンマネキから離れた。

ここぞとばかりモンマネキは川に飛び込み、泳いで逃げ、近くの藪に隠れた。

上半身だけの妻は夫が戻らないので、堰の杭に行って、そこにとまった。

数日後、彼女はオウムに変身していた。

それは飼い慣らされたオウムのようにおしゃべりだった。

オウムはしきりに声を出しながら、川の下流の鳥たちが住む山地へと飛び去った。

モンマネキは藪に隠れて、第五の妻が遠くに飛び去る様子を見ていた。

(おわり)

この話で、主人公は両義的媒介者ではなくなって、経験的感覚的に安定した二項対立関係の一方の極に収まるようになっているだろうか。

まず冒頭、主人公はどうやら鳥から人間の姿に戻っているようだ。

そして同郷の人間と結婚する。5度目の結婚で、ようやくこの主人公は動物ではなく人間と、それも身近な同郷の娘と結ばれる。

これまで動物たち、それも両生類や鳥類、ミミズと、かなり幅広い動物たちと結婚してきた主人公であるが、ここへきてすっかり落ち着いたかにみえるが、油断してはならない。

まだまったく落ち着かない。

この五人目の妻も、上半身と下半身が分離するという、通常の人間ではあり得ない離れ技を演じることができる、両義的媒介的状態に励起され、一が二に、二重化された存在である。

まさに彼女自身が、結合と分離の両極の間を振幅を描きつつ走査しているかのようである。

彼女はこの二つになれるという人間離れした技によって、また先ほどのカヌー作りの時と同じ様に、魚が取り放題になっている。カヌーが化けた魚の王が魚を生み出してくれるようになったとして、この魚をまた、前のおがくずの時と同じように取り放題に漁る、上半身下半身を自在に二にしたり一にしたりできる第五の妻。

二即一にして一即二。

*

ここに、お約束の義母が登場して、夫婦の関係と、経験的にはあり得ないレベルの豊かな獲物へのアクセス権を破壊する。

義母は、嫁が自在に二つになったり一つになったりするためのとっかかりである「脊椎の端」を「もぎ取って」(!)しまうのである。

こうして嫁は一即二二即一に振動する状態から、二項のうちの一方の極に押し込められ、振動状態を止められてしまう。

しかし、そこで諦めないのは第四の結婚のコンゴウインコと同じである。

第四の妻 コンゴウインコが夫を遠方に呼び寄せたのとは真逆に、第五に妻は、妻の方から、夫の背中に飛びついてしがみつき、離れないようになる。

ここで

夫/妻

という経験的感覚的な二項対立関係の両極が、まさに過度に結合した状態が生じている。この過度な結合状態のままでは、夫の方が飢えてしまう。

妻は、半分に分離して、夫の身体と過度に結合する。

あちらで過度に分離し、こちらで過度に結合する。

第一の二項対立関係においては過度に分離し、第二の二項対立関係においては過度に結合する。

分離しているのだか、結合しているのだか・・・

* *

ここから最終的な分離へと、神話は動く。

夫は背中の妻を騙して「あなたの身のためだから」と、さも妻を思いやるような嘘をついて、妻が自ら、分離するようにしむける。

騙す言葉。嘘の言葉。嘘は、「文字通りの意味」とそうでない意味との対立が区別できないようになった状態である。つまり嘘の言葉もまた、文字通りの意味とそうでない意味という二項対立の、中間の、曖昧な、両義的なものである。

この中間的な嘘の言葉を媒介にして、夫と上半身だけの妻は分離する。

そして夫は、近くの藪の中に隠れて、妻が諦めて遠くの世界、人間の世界ではない世界に飛び去って行くのを待つ。

梁 / 杭

第五の妻は、川に堰をつくるための杭にとまり、オウムに変身する。

第四のコンゴウインコの妻が梁にとまったのと見事に真逆に対立する。

梁は空中で水平方向に据えられた木であり、杭は水中で垂直方向に据えられた木である。

梁 / 杭

空中 / 水中

水平方向に据えられた / 垂直方向に据えられた

さらに、第四の妻は、鳥が人間に変身していたのが鳥に戻っていたのに対し、第五の妻は、逆に人間が鳥に変身するのである。

実に細かい。

細かすぎて伝わらない、というやつである。

経験的な区別を概念の道具にするというのはここまでやることなのだ。

嘘の言葉 / オウムのおしゃべり

そしてこの第五の妻が変身したおうむは、人間が飼い慣らしたおうむのようにおしゃべりだったという。この「おうむ返し」の鳥の喋りは、先ほどの夫の「嘘」と対立する。

嘘は、「意味するもの(発せられた言葉)」と「意味されること(指示対象)」とが一致していないことが、バレていない。

おうむ返しの鳥の声は、「意味するもの(発せられた言葉)」と「意味されること(指示対象)」とが一致していないことが、バレている。

* * *

こうして、いくつかの二項対立関係がはっきりと区切り出されて、その両極の間を往来する振幅を描く走査点の動きが見えなくなる。

第五の妻が鳥に変身して飛び去り、主人公は人間の村に戻る。人間の村でひとりになった主人公はこの時点で、経験的に対立する両極を二重化したような両義的、媒介的、中間的なあり方を脱し、ただの人間になっている。

対立関係を重ねる向きが次々と逆転していく

この神話についてレヴィ=ストロース氏は次のように書いている。

「この神話は、ひとつの問題に対してまったく対極をなすふたつの解決を設定しており、そして両者のあいだに一定数の中間的形態を配置し、これらがたがいに、そして、両極の形態とのあいだで、いくつもの相関関係や対立関係をもたらしているのである。」

対立する二極の「中間」を配置し、それを介して、いくつもの対立関係を重ね合わせて行く。その接続の要になるのがこの神話の場合、第四のエピソード、コンゴウインコ妻との結婚であるという。

即ち、第一から第三までの結婚は「外婚」であり、別れる場合も妻の方が夫から逃げ出す、というパターンである。それに対して第五の結婚は「内婚」であり、夫の方が妻から逃げ出そうとする。

第一から第三までと第五とが内婚/外婚、妻から分離/夫から分離の二軸でそれぞれ真逆に対立している。

内婚/外婚

妻から分離/夫から分離の二軸

それに対して第四の結婚は「外婚」でありながら、夫が妻を追いかけ、ついには妻であるコンゴウインコが住む鳥たちの世界にまで追いかけいく。そして仕舞いには夫の方が妻と同じ種族である鳥に変身する。この点で、第四の結婚は、a)第一〜第三の結婚とb)第五の結婚との中間で、a)b)どちらでもあってどちらでもないという両義性を発揮しているのである。このため第四の結婚には「二項であると同時に三項を備えた二重構造がある」(p.20)ということになる。

第一の水界に近い土中に穴を掘って住むカエルとの結婚は、「遠く」の「下」のものとの外婚。

第二の樹上の幹の穴に住むアラパソ鳥との結婚は「上」のものとの外婚。

第三の、畑の地面に穴を掘って住むミミズとの結婚は「近い」「下」のものとの外婚。

第四の空を飛び、人によく懐き、人の声を真似ることができるコンゴウインコとの結婚は「近い」「上」のものとの外婚。

遠/近

上/下

という複数の二項対立の両極の間で、振幅が広いものから狭いものへ、収束していく。振幅は、第一の結婚では振り切れるほど広がっていたかと思えば、結婚が繰り返される旅にその幅が狭くなり、収束に向かう。

振幅を描きつつ収束へと向かう

上/下の二極の間の、下→上→下→上、という動きが振動それ自体を表すとすれば、遠/近の二極の間の、遠から近へと向かう一方向の動きは、収束を示している。

「アラパソ鳥はヤシの木にとまるが、主人公が眼にするコンゴウインコが空を飛ぶのとくらべれば、それは相対的に下の位置にある。同様に、自分の穴の中に隠れ棲むカエルは、まず穴を掘りつぎに地表すれすれに這うという神話が語るミミズと比べれば、相対的に低い位置にある。」

つまり振幅の幅が広くなったり、狭くなったりしながら、語りの最後で人間の世界と人間の世界ではない世界とをはっきりと分離する距離に落ち着く。

* *

振幅が広がったり、狭まったりする、というのがまさに前回の記事で取り上げた「振幅変調」のとおりである。

動/静 動く/動かない

ここで同じ「低い」位置、地中に属するカエルとミミズの間にも、同じ「高い」位置に属するアラパソ鳥とコンゴウインコの間にも、

動く / 動かない

という対立があるとレヴィ=ストロース氏は指摘する。

主人公との最初の出会いの時、カエルは動かず、ミミズは動いていた。アラパソ鳥は木に止まって動かず、コンゴウインコは空を飛んで動いていた。

動く/動かない。この対立は、第四の結婚において夫婦を結合する”木をくり抜いて作られたカヌー”と、第五に結婚において夫婦を分離する”木の杭”との対立に重なる。

”木をくり抜いて作られたカヌー”

>>「夫」を#動かし#、夫婦を”結合”する。

”木の杭”

>>「妻」を#動かさず#、夫婦を”分離”する。

中空の / 中身の詰まった

水面 / 水中

水平 / 垂直

この動く/動かないの対立に、さらにいくつかの対立が組み合わさっていく。レヴィ=ストロース氏は次のように書いている。

「つまり一方には水面を移動する、中空の水平の木の幹があり、他方には、水中に垂直に立って動かない、中身の詰まった木の幹がある、ということである。この点については、垂直に立ち上がったまま水に押し流されるカヌーは(もはや舟ではなく杭としての姿を見せ始めているので)小舟と杭とのあいだの移行形だと言える。」

移動する / 動かない

水面 / 水中

水平 / 垂直

中空の / 中身の詰まった

この4組の二項対立(八項関係)がこの第四と第五の結婚におけるカヌーと木の杭の対立を分節している。そしてこの4組の二項対立関係が分かれつつ繋がっている姿こそが、「小舟と杭のあいだの移行形」、垂直に立ち上がったまま流されるカヌー、である。

カヌーは親戚の男に被さるようにしてこれを”包む”。

一方、杭は妻の半分を分離したまま”締め出す”。

カヌーと杭の間には、この対立関係もある。

「一連の最初の四エピソードが、弁証法的なしかたで、一体系の諸項を生み出し、そして、最後のエピソードはそれらを統合して、体系をひとつの構造化された集合に仕上げているのである」

カヌーと木の杭のような経験的なものたちの対立関係が重なり合うところから、動く/動かない、垂直/水平、(中身が)ある/ない、といった抽象的な対立の二極が分節される(分かれつつセットであり、一セットでありながら二に分かれている)。

この抽象的な二項対立関係の一方の極は、他方の極”ではない”ものとして分節され、その輪郭を析出させられているということが、項たちを、個々ひとつひとつ孤立しバラバラにしてしまうことなく、体系=構造化された集合へとまとめて考えるべきものであることを、思い出させる。

* *

人間の食べ物 / 非-人間の食べ物

さらに、レヴィ=ストロース氏はさらにいくつかの対立を検討する。

カエルの嫁の食べ物である甲虫と、アラパソ鳥が飲むヤシ樹液は、前者は人間が食べることのないものであり、後者は人間も食べる(飲む)ものである。

甲虫 / ヤシ樹液

人間の食べ物ではない / 人間の食べ物である

この対立に関して、ミミズ嫁は雑草を食べる。人間は雑草を食べない。

しかし、ミミズは雑草を食べることで、間接的に人間の食べ物である作物栽培の繁茂に寄与する。

コンゴウインコ嫁が醸すビールは、栽培された人間の食べ物であるとうもろこしを、さらに二次的に加工して得られるものである。

ミミズ嫁とコンゴウインコ嫁は、それぞれ、直接的な人間の食べ物である栽培作物から、その前と、その後ろに、それぞれ半分シフトしている。

(AI生成)

さらに、この第四の結婚、コンゴウインコの嫁と、第五の結婚、同族出身の嫁とは、「魚」をめぐって対立するという。

コンゴウインコの嫁はカヌー作りの「おがくず」が魚に変身するという秘密を夫に教えるが、自ら漁をすることはない。

それに対して第五の同族の嫁は魚取りの名人である。

第四の嫁と第五の嫁は、魚取りに対して、

受動的/能動的

という対立関係にあると、レヴィ=ストロース氏は分析する(p.25)。

この二人の嫁は、第四コンゴウインコの嫁が義母に対して「意味に満ちた」言葉を喋るのに対し、第五同族の嫁が鳥に変身したあとは「意味のない」人間の声の真似事に終始する、という点でも対立する。

意味ある言葉 / 意味のない声

*

他にも、第五の嫁は、自らの体の半分を”魚の餌”として用いつつ、上半身(頭)をピラニアに食われることを恐れるという点で、狩猟者/獲物の両極の間で振動している。

小括

このように、探せばそれこそいくらでも、次々と対立関係が浮かび上がってくる。

「以上の分析から、この物語は、みかけ上は線状に進むように見えても、じつは複数の平面上で同時的に繰り広げられていて、しかも、それらの平面相互間にはかなり多くの複雑な連節があり、これが全体をひとつの閉じた系にしていることがわかる。」

見かけ上は線状、つまり神話が言葉による語りである以上、

Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ

という、ひとつひとつの語が、形態素が、一列に並ぶ姿になることは止むを得ない。

しかし、この「直線」は、「複数の平面」が複雑に「連節」された「ひとつの閉じた系」が脈動し、その影が一本の線状に写像されたものである。

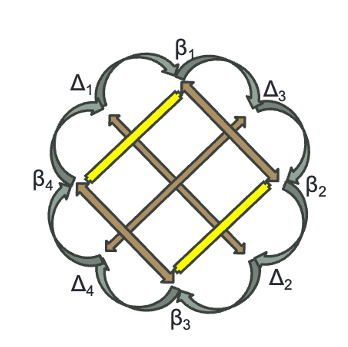

これを弘法大師空海が『吽字義』で論じるような、二重の四項関係、八項関係のモデルに照らし合わせていうならば、次のようになる。

即ち、Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δと一列に並ぶひとつひとつの「Δ」は、それ自体として自性において存在する(ある)ものではなく、二重の四項関係・八項関係を切り結ぶように脈動する複数の二項対立関係が分離しつつ結合し結合しつつ分離する動きの中で、他の七項から分節される限りで、あるひとつのΔであるように”なる”。

本記事を含む一連の記事では、神話的思考(野生の思考)を次のようにモデル化することを試みている。

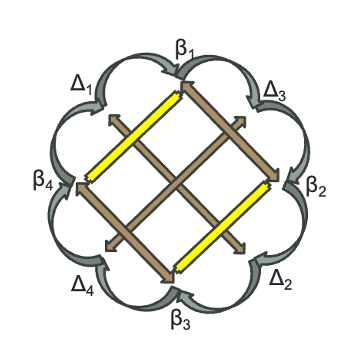

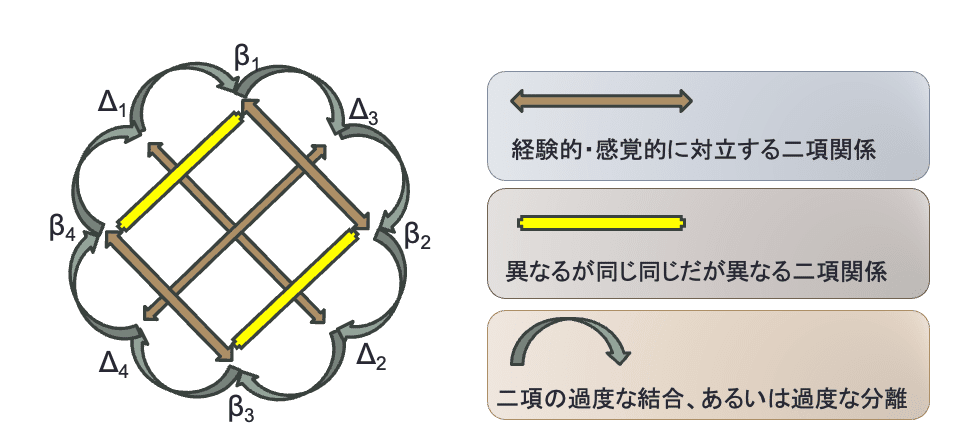

即ち、上記下図に示すΔ1とΔ2の対立と、Δ3とΔ4の対立という二つの対立が”異なるが同じ”ものとして結合すると言うために、β1からβ4までの四つのβ項をいずれかの二つのΔの間に、その二つの”どちらでもあってどちらでもない両義的な項”として析出し、この四つのβと四つのΔを図1に描いた八葉の形を描くようにシンタグマ軸上に繋いでいく=言い換えていくこと。これが神話論理のアルゴリズムである、と。

まさにこの構造が『食卓作法の起源』冒頭の神話に対するレヴィ=ストロース氏の分析から浮かび上がりつつある。

おまけ

AI生成による、「五人の妻が一堂に会した様子」

全体としてはほのぼのとした穏やかな印象を与えるイメージである。

ただ、魚釣りをする男に巨大な緑色のミミズがまとわりついていたり、顔だけカエルの謎の虫のようなものがよくみると不気味である。

そこで、「もう少し神話っぽく」AIにアレンジさせたのがこちら。

鳥たちやカエルたちが帯電していたり、釣り人が波間にのまれていたり、樹上に謎の電磁力的な何かが怪しく光っていたりと、いい感じになってきた。

そこで「もっと神話的な神々が闘争してるっぽく」AIにアレンジさせたものがこちら。

マンダラから雷電が・・。

しかも、なぜ牡山羊。

趣旨は分かるが別の話になっている気がするのでこのくらいにしておこう。

関連記事

いいなと思ったら応援しよう!