不老不死の妙薬/語への執着を断つ妙薬 -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(59_『神話論理3 食卓作法の起源』-10)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第59回目です。これまでの記事はこちら↓でまとめて読むことができます。

今回は、前回の記事の続きです。

これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。と、いつも書かせていただいているが、今回に限り、前回を読んでおくことをお勧めします。と、書こうかと思いましたが、やっぱり前回を読んでも読まなくてもいいです。線形に読んでもいいし、線形に読まなくてもいいです。

*

前回の記事の最後には、β項としての天体、β「月」ということを書いた。

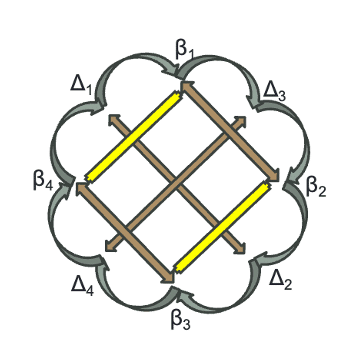

β項とは何かといえば、いま仮に、図1のような図式を考えてみるとして(考えてみなくても良い)、Δ1〜Δ4は、私たちが慣れ親しんだ経験的で感覚的なものごとの区別である。

動物と人間の区別、

男女の区別、

寒暖の区別、

生のものと火を通したものの区別、

硬いものと柔らかいものの区別、

五官で区別される対立する二極をそれぞれ「Δ」と呼んでみる。もちろん、呼ばなくても良い、勝手に呼んでみただけである。

このΔに対してβは、図にあるとおり、二つのΔに挟まれているポジションである。例えばβ1はΔ1とΔ3に挟まれているが、この場合、

Δ1はβ1と非同非異であり、β1はΔ3と非同非異であり

という関係にある。

Δ1とβ1は(β1とΔ3も)たがいに異なるものとして経験的には区別される別物だが、しかしどこか似ている、共通点がある、類似点がある、と経験的に感じられる事柄である。

この差異(二つが異なる、違う)と、同一性(二つが似ている、同じ、つまり二つではなく一つ)を区別したりしなかったりする(つまり差異があるとか、同一性があるとかいう)ことこそ、人類の思考というか、情報処理の最小単位の論理ゲートである。

* *

月 / かぐや姫

いま、神話において「月」は、しばしばβ項のポジションに充当される。

もちろん、「月」そのもの、それ自体に、何か「β性」なるものがあるわけでは全くない。

「月」がβ項のポジションに充当されるのは、月とβ対立する相手方の極に「かぐや姫」のようなものが充当される場合である。

かぐや姫は、「月」に帰りたい=行きたい=一つになりたいと渇望する。

かぐや姫は、月と分離されながらも月と結合しようとする、という最大の距離から最小の距離へと、二極の間をショートさせようとする限りで、β項である。

月とかぐや姫は、分離されながらも結合しようとする動きにおいて、同時に過度に振動するβ項として、二項関係を組む。

+

もちろん、Δとか、βとかいうのは私が勝手に書いていることである。

レヴィ=ストロース氏も書いていないし、空海も書いていない。

Δとかβとか、そんな用語を勝手に作り出して捏ね回して、そんなことをやっていいのか?!と心配してくださる方が稀にいるがやっていい。というか、そのようにせざるをえない場合がある。”圧倒的に、なんだかまったく分からないこと”を巡って言葉で思考をする時には、とりあえず、適当に、なんでも良いので、えいやと、区別を持ち込んでみる、というやり方がある。

容易に「正解」などと導き出せるはずもないような複雑で動的な謎に対しては、予め「模範解答」として用意された分け方=分けるための記号の用い方などない。

逆にいえば、”正しいやり方=模範解答=用いるべき区別”が予め決まっているものというのは、すでに解かれた問題である。もちろん、すでに解かれた問題も、繰り返し繰り返し、新たに生まれる人と人のあいだで反復される。だからこそ予めある模範解答通りに分別をつけることが役にたつ場合も多いし、それは存分に利用すれば良い。

一方で、未だ解かれない謎というものがある。

まったく不明な「謎」に対して、とりあえず、

Δ / β

この区別、二項対立だけを太古の祖先たちの石槍のようなものとして携えて、踏み込んでいく。

野生の思考は過酷である。

しかしこの過酷さは、私たちが「死」という予め正解として与えられた人生の終わりのその”先”を謎として思考しようという場合には、避けて通ることができないpassage、いや獣道のようなものである。

が!!!「線」はあくまでも「線」である。

三昧法螺聲 一乗妙法説

経耳滅煩悩 當入阿字門

でいえば、線はあくまでも「ホラ聲」であり、

経”眼”滅煩悩 當入阿字門のための方便である。

もちろんそれゆえの美しさが人類の精神にとってはある

いきなり核心に踏み込んでしまったが、以上が前置きです。

それでは、本題に入りましょう。

* *

最大の距離/最小の距離

最大の距離とは非-非-最大の距離であり

最小の距離とは非-非-最小の距離であり

この世 / あの世

ある / ない

あるいは

生 / 死

こうした二項対立を、私たちは通常、当たり前のように確かに既にあらかじめ分けられていると思って、日々この経験的で感覚的な世界を生きている。

もちろん、生とはなにか、死とはなにか、その意味を沈思黙考しようという日もあるだろう。しかしそれでも大概の場合、こうしたことははっきりと分かれている、と思っている。

* *

神話の思考は、経験的感覚的に分かれている二極が”分かれるようになるまで”の経緯を、言語でもって語ろうとする。

天地いまだ分かれず、生死いまだ分かれず、といったところから、天/地、生/死が分かれてくる。

この「分かれてくる」という言葉で指し示される精妙で霊妙な動きのアルゴリズムを、神話は、感覚的で経験的な二項対立を転用(ブリコラージュ)することで、巧みに言語の線形の語りの上にコーディングしていく。

*

結婚と、極端な”結婚”

この「分かれてくる」分節と未分節のあわいを表現するために、神話が好んで転用する経験的で感覚的な二項対立が「結婚」である。

二者の結婚というのは、二項対立関係をなす二極が分離したり結合したり、結合したり分離したりする様を託すのにピッタリな、ブリコラージュしやすい出来合いの素材である。

(AI生成)

レヴィ=ストロース氏が『神話論理3 食卓作法の起源』に書いている一節を紹介しよう。

「神話群が閉じたものであるとすれば、恋多き夫の人物像とインセストの兄の人物像をその外側でつなぐことによって、中間的諸型のもつ曲線が描き出せるはずだ。」

神話群を「外側でつなぐ」ことで「閉じる」線(曲線ー円環)、その曲線の途中には「恋多き夫」や「インセストの兄」や、その他の「中間的諸形態」をとる項が配置される。

どう言うことだろうか?

ここで先ほどの図1を念頭において読んでみようと思う。

「恋多き夫」とは要するに既婚者で、妻が居るにも関わらず妻のもとに戻らずに、よそに愛人を何人もつくる、といった人物像である。

この時点で特定の人物のことを思い出して「けしからん!」「許せない!」と思う方もいらっしゃるだろうが、今は神話の話をしているところなので、その「項」がそれ自体として何であるか、どういう性質をもっているか、その性質が好ましいか否か、といったことは全部無視しよう。そのようなことを云々できるのは、二項対立関係の対立関係がはっきりと定まって、固まったあと、経験的なΔ現世が出来上がったあとの話である。

分離するはずのところで結合する

結合するはずのところで分離する

恋多き夫は、要するに

通常結合している場合が多い「妻」との間が、分離され

通常分離している場合が多い、「愛人たち(動物)」と結合する

という動き方があるということである。

経験的にしばしば結合しているところから分離し、逆に、分離しているところが結合している、ということが神話の論理においては重要なのである。

* *

同じように、「インセストの兄」もまた、通常の親族関係における妻になり得る女性とは結合せず=分離したまま、通常の親族関係では妻になり得ない女性=姉妹と結合している。

こちらも通常結合しているところから分離し、通常分離しているところが結合している。

両者とも”通常結合しているところから分離し、通常分離しているところが結合している”という点では同じであるが、その分離したり結合したりする相手との元々の距離の遠/近が異なっている。

神話の論理では、

”結合するはずのところで分離する”項

とは何であるかを定義するために

”結合するはずのところで分離する”項

とは

非-非-”結合するはずのところで分離する”項

である

という。

ある項を”それ”として区切り出すとは、まさに区切ること、一本の羊羹を半分に切って、第一羊羹と第二羊羹を生成させるのと全く同じで、そのある項”ではないもの”と分けるということに尽きる。

+

「恋多き夫」は人間と動物の対立、あるいは文化と自然の対立において、通常は配置されない極へと振り切れている。

「インセストの兄」も人類の文化の親族関係の中で、あるべき結婚である”外”との結婚と、非-あるべき結婚である”内”との結婚の対立において、通常は配置されない極へ振り切れている。

そしてなんと「結婚したがらない娘」である”かぐや姫”もまた、このような一般的で平均的な結婚=結合のあり方から過度に分離した項として、神話の論理の中に躍り出る。

と

マシンに混じりてコードをとりつつ(コピペしつつ)、よろずのことにつかいける翁

*

最小構成で八項からなる円環として”閉じる”

「恋多き夫」の人物像と「インセストの兄」の人物像を下記のように整理することもできる。

人間の妻 <<分離>> 夫 >>結合<< 動物である愛人たち

↓

>>>>>>夫ー兄を外側でつなぐ中間的諸型

↓

家族外の女性 <<分離>> 兄 >>結合<< 妹(家族内の女性)

この「夫」と「兄」は、それぞれ別々の二項対立関係に対して顕在化している項である。

神話は、どのような項をもその”はじまり”として持つことがない。

どこにも始まりがなく、どこにも終わりがない円環を描いて、項から項へと、最小構成で八つの項を次々と置き換えていく。

”Δ1はΔ3である”、Δ2はΔ4である”などと言う=置き換えることを可能にするために、

β1とβ2、β3とβ4の四項関係を過度に分離したり過度に結合したり、

また過度に分離したりする動きを作り出し、

この動きが動き回る余白に、Δ1からΔ4が析出できる場所を開く。

そして私たちの感覚的経験が識別するあれこれの事物はこのΔの位置に充当されていく。

ここで冒頭に引用したレヴィ=ストロース氏の言葉「神話群が閉じたものであるとすれば、恋多き夫の人物像とインセストの兄の人物像をその外側でつなぐことによって、中間的諸型のもつ曲線が描き出せるはず」について言えば、項「夫」と項「兄」を「つなぐ」ために、この二項だけを直接

項「夫」 =項「兄」

と短絡するのではなくて、人間/動物(あるいは文化/自然)の経験的に対立するΔ二項と、家族内/外の経験的に対立するΔ二項と、さらには通常経験的に分離されているはずのところを過度に結合し、結合されているところを過度に分離するような動きをしめすβ項たちをあと二つ、β「夫」とβ「兄」を含めて合計四つ、最小構成で組み合わせることで八項関係を描き出す。

この八項関係の中で、あらうるΔ項が”その両側の項と異なりながらも同じでありつつ、その反対側の項ではないもの”として定まっていく。

+ +

神話論理は、一切の所与の項を前提とせずに、対立関係の対立関係の対立関係の中で、あらゆる項がそれではないものではないものとして分節されてくる様子を捉える。

もちろん、この「一切の所与の項を前提とせずに」を間に受けてやってしまうと、そもそも言葉で語れなくなってしまうし、人間が思考することもできなくなってしまうので、経験的感覚的に分離したり結合したりする二項の対立関係をブリコラージュして(流用転用して)、”二項対立が破綻している”ことを以って、二項対立の手前、以前を、言語でもって表現しようとする。

なんともエレガント。

如実知自心に到達することさえできれば、人類は実に見事なものである。

ここに、あるひとつの八項関係が、そこで切り結ぶ項たちの姿を次から次へと変身させていくことで、いくつもの八項関係へと転じていくという、まるで金剛界曼荼羅のような霊妙な脈動のモデルを見ることができる。

ただし、「項」が際立ち過ぎている。

これではまるで、もともとそれ自体として存在する八者が、

第二次的に集合して陣形を組んだように見えてしまう。

* *

項という用語は使わない方がいい?

ーいや、使ってもいい?

八項関係というと、なんというか、より根源的で本質的な「八」”項”として何を考えたらよいか、何を充当したらよいか? というような形式の問いを惹起しがちである。

この問いにたいして、根源的β1は云々であり、根源的β2は云々であり…という具合に八つの「答え」を並べたくなるところであるが、この問い方と答え方は妄想分別による煩悩への迷いである。

八つの項それぞれを”あるなにか”として固定しても、その”あるなにか”を別の”あるなにか”にリニアに置き換えていくプロセスが走り出してしまい、八項を切り結ぶ脈動そのことから遠ざかってしまう。

ふと気がつくと

Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→…

とやっていることに気がついてがっかりする。

八項関係においては、項が関係に先行するのではなく、関係が項に先行する。二項の関係から構築される論理の存在論的転回。

項は、ある意味でなんでもいい。

もちろん、二項対立関係の対立関係の対立関係が成り立つのであれば、という留保はつくが、逆に、そこさえ満足されていれば、項はなんでもいい。

では、項など不要かといえば、そのようなことはない。

人間は、項の対立関係の対立関係の対立関係としてシミュレーション・モデルに従ってその”心”を構築=建立しない限り、この最小構成で八項を分節する脈動を”思考”したり、”言語化”したり、あるいは”イメージ”したりすることはできない。密教でいう三摩耶を建立することを通じて阿字門に入る、というようなアプローチが必要である。

β振動カエル

神話において、しばしばこのβ項として振る舞うもの、経験的感覚的に対立する二極の間を飛び越えて、どちらがどちらか区別できるようなできないような状態を作り出すものとして歓迎されるのが「カエル」である。

神話ではカエルは、単なるカエルではなく、しばしば天に昇って「月」にしがみつく。

「月」ー「かぐや姫」ー「カエル」

日本では月の隈はうさぎが餅つきをしているということになるが、時代と場所が変わればこれはカエルがへばりついているという話になることがある。「月」=「月の隈」=「月の顔にしがみつくカエル」であるという。

天界/地上界(人間界)/水界(地下界)の三項関係をその中で分節する

八項関係を示現させる

カエルの神話を見てみよう。「M399 リルウェット 月の隈の起源」である。

月の起源ではない。月の「隈」の起源である。

月にへばりついて、月と一つになっているものの月本体とは別のものとして区別ができる「隈」、つまり一つになった二の起源神話である。

ビーバーとヘビが友人同士で、近所に住むカエルの姉妹を口説いた。

姉妹は、ビーバーとヘビの二人を醜いといい、突っぱねた。

仕返しにビーバーとヘビの兄貴分であったコヨーテが現れ、

大洪水を引き起こした。

大地の全てが水にのみこまれた。

その時、カエル姉妹は飛び跳ねて、月の額にしがみついた。

今でも、人は月の隈にその姿を見ることができる。

M399 リルウェット 月の隈の起源 を要約

短い話で、見事に分離と結合の脈動を描き出している。こういうのは本当に一字一句、執拗に丁寧に読んでいかないと、するっとΔ線形配列のレールの上を滑らされてしまう。

まず、ビーバーとヘビ、カエルの姉妹は、どちらも異なりながらも同じようであり、同じようでありながら異なるという、同一性と差異性がひとつに重なり合ったペアである(β対立)。

この非同非異のβペア同士が、”口説く”くだりで束の間、急接近し、そして”突っぱねる”くだりで急激に分離される。結合から分離への急展開である(β脈動における距離拡大の局面)。

ここで、この分離を無効化するかのように、大洪水が大地をのみこみ、地上のすべてを混ぜ合わせ、未分の状態にしてしまう。

ここに分離から未分離への急展開がある(β脈動の収縮の局面)。

*

ちなみに大洪水はノアの方舟は言うまでもなく、さまざまな神話的思考に登場するモチーフで、β項たちが過度に結合し互いに区別ができないほど密着している状態を表現するために用いられる。β四項が一旦完全に”未分節”の状態に放り込まれ、そこからこの経験的感覚的にはっきりと対立関係が定まったΔ分節世界が発生してくる。

いわば、β脈動がΔ四項枠に相転移する局面が、大洪水なのである。

上の神話では、口説きと突っぱねが”結合から分離へ”であったのに対し、大洪水はこれが逆転し、”分離から結合へ”となっている。

ここから、カエルの姉妹が未分の非-天界から跳ね上がり天空へと登る。

そしてカエルたちは月と一体化するほどに結合=張り付き、非-天界である地上あるいは水界に戻ってくることはなかった。

ここに、天界/非-天界 の分節が定まる。

*

手で丸めた輪ゴムを、まず左右に、次に上下に引っ張った後、四本の指であやとりのようにして四角形を作る。ちょうどこのような具合で四極の隔たり=距離を定める。

β振動カエルその2

これと同じ構造の神話をレヴィ=ストロース氏はすかさず並べて紹介されている。「M400 コーダレン 月の隈の起源」である。

これも月の起源ではなく、月の隈、つまり月にべったりくっついているもの=月と過度に結合して離れなくなっているものの起源であることを念頭に置いたまま読んでみよう。

昔々、月が隣人たちを家に招いて大宴会を開催した。

招待客で家がいっぱいになったあと、ヒキガエルが遅れてやってきた。

席をあけてくれないかとヒキガエルは頼んだが、誰も席を譲らなかった。

ヒキガエルは外に閉め出された。

怒ったヒキガエルは大雨を降らせ、月の家は水浸しになった。

月と招待客たちは水浸しの月の家から逃げ出した。

すると、ヒキガエルの家だけ灯がともって光っており、

そこだけ地面が水浸しになっていなかった。

月と客たちはヒキガエルの家に逃げ込もうと駆け寄った。

すると、ヒキガエルがいきなり月の顔に飛びついた。

だれもこれを引き離すことはできなかった。

それでいまでも人は、月にカエルの姿を見るのである。

M400 コーダレン 月の隈の起源

登場する「項」は少し違うが、先ほどのM399とまったく同じ構造が動いていることがわかる。

すなわち、ヒキガエルが月の宴会に出席しようとやってくるくだりで、両者は急接近する。M399でビーバーとヘビが「口説く」のと同じである。

ところがヒキガエルは宴会に加えてもらえず、外に閉め出される。M399でカエル姉妹がビーバーとヘビを「突っぱねた」のとおなじである。月とヒキガエルは分離されてしまう。

この急接近からの急激な分離に続いて、これと対立して、大洪水ならぬ大雨が降る。

大雨で水浸しになった月の家から逃げ出して、皆カエルの家に集まる。つまり分離がなくなり、区別がなくなったわけである。

そこですかさず、カエルがジャンプして、つまり二点の区別を分離して、月に張り付く。一度分離されたものが、過度に結合する。

そして、どういう経緯かはわからないが、カエルに張り付かれたままの月が、天空、すなわち非-非-天空にあり、その対極に非-天空であるかぎりでの地上界が区切り出されてあるようになった、ということになる。

*

対立関係の、対立関係の、対立関係を

切り結ぶ、分離と結合を両極とする振幅を描く

ここでレヴィ=ストロース氏は次のように書いている。

「同じ地域やその近隣の神話で、しがみつく女というモチーフ(これはすでにカエルを変形したものだが)を、月の隈やさらには月そのものの起源というモチーフに変形している事例はいくつでも列挙できそうだ。したがって、神話曲線はふたたび閉じることになり、そしてこれによりどのヴァージョンを起点にしても、他のすべてのヴァージョンがそれらを生んだ諸変形の「自然な」秩序で配列されているのを見出すことができる。

[…]

この複合曲線ーその二本の輪郭線は直交する諸軸がつくる面に描かれ、理念的球面とぴったり一致するーが、拡散する意味論的領域の範囲を限定づけているということであり、そして、その意味論的領域内では、球体内のいかなる地点にあっても[…](さまざまな神話の)位置関係を割り出すことができるのである。」

諸変形の秩序、配列

直交する諸軸が作る面に描かれる輪郭線

球面と、球体内における位置関係

これだけ読むと意味不明かもしれないが、図1を手がかりに読み解いてみていただきたい(余計にわかりにくくなるという説もあるが)。Δ項は四つセットで同時に分節するのであるが、その手前で四つのβ項が一つに収縮したり四つに拡大したりする脈動を振動させており、この振動が描くβ二項の隙間に、Δのポジションが生成される、ということである(余計にわかりにくくなったかもしれない)。

*

過度に分離された二極の間を過度に結合させる”しがみつく”という動き。

この”しがみつき”の担い手である「カエル」のような項は、二項対立関係の対立関係を結合したり分離したり、関係を切り結ぶ振動脈動を背負うのに適任である。

このカエルの跳躍のおかげで、いくつもの神話のあいだに「どのヴァージョンを起点にしても、他のすべてのヴァージョンがそれらを生んだ諸変形の「自然な」秩序で配列され」る関係が成立する。

この配列の中では、すべての項はそれ以外の項との関係(一つに結合するか、二つに分離するか)の中でのみ、それ自体としてではなく、ひとつの可能な”位置”としてのみ、”その”項である姿を現す。

つまりそこに登場する項が何であるかが変わったり、項が登場する順番が変わったりしても、同じ対立関係の対立関係の対立関係が切り結ばれる。

ーー

不老不死の妙薬の位置付け

それこそ生と死のような、私たちにとって切実な「何か」であることもまた、Δ項として分節されてこそ”それとしてあるといえる”ようになる。

そしてこの”Δ項として分節”するプロセスあるいは動き、表層の、Δ化して対立関係の対立関係として固定された後の「識別」や「理解」では捕捉することも、観察することもできない動きを、野生の思考の神話論理は、β脈動を組むことができる分離と結合の間の往復運動とその往復運動のありうる速度の二つのパターンという、極めて抽象度が高くかつ時空間において根源的な対立・区別を転用して(ブリコラージュして)、シミュレートしようとする。

しかも人類は、どうやらここで長々と私が書いているような「理屈」を頭を捻って捏ね回す必要もなく、だれでもすでに、その無自覚な心の深層で、このβ分離→β脈動→Δ対立の間の変形をいつでも動かしているらしいのである。

+

ではなぜ、知らずにできていることを、わざわざ手間をかけて腑分けしたり、頭が転がり落ちるようなことをするのか。

それはもちろん、子供だった私たちは、まずΔだけしか見えていないからである。そして長じてからなお、諸々のΔ(諸々の罪科)の中からどれかを選ぼうとする執着に起因する憎悪の渦の中、あっという間に「人生の短さ」を走り抜けることになるからである。

空海が『秘蔵宝鑰』に書いている、

生まれ生まれ生まれ生まれて生の始めにくらく

死に死に死に死んで死の終りにくらし

である。

生/死もまた分節と無分節のあわいでゆらめいていることを、そう意識的に識るためにすら、わたしたちは表層意識の言葉を必要としており、しかもその表層意識の言葉を「ブリコラージュ=転用」することでしか、βの間に踏み込む用の言葉を得ることができないらしい。

神話の論理は生まれながらに誰にでも備わっているが、それを意識的に自覚して、自在に操作できるようになるための心=マインドのモードは、生まれ生まれ生まれ生まれただけの表層に予め装備しておいてもらえることはない。そこではΔモードをβモードに切り替えるプログラムを後から実装する必要がある。

だから、人は「読み」そして「書く」

あるでもなくないでもなく、

しかしたしかにあり、そして確実にないことにする三昧耶心をモデリングする翁

最後に、不老不死の妙薬について。

かぐや姫は月と過度に結合する前に、「帝」に不老不死の仙薬を託す。

しかし帝は、かぐや姫のいないΔ世界でのΔ不老不死など執着するに値しないと、その仙薬を富士山のてっぺんで燃やす。

さすが帝である。

生/死というとき、それがもしΔ生/Δ死の二項対立のどちらか一方を選んで執着しようという話なのであれば、それはまさに”生のはじめにくらく死のおわりにくらい”の典型例に尽きる。そこにあるのはΔ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→Δ→…という無窮の迷いである。

Δ生/Δ死への執着など、おそらくこの列島で「月」に一番近い「不二」の山で焚いてしまって、むしろ生/死をひっくるめてβ振動状態に励起させてしまいましょう、という、それでこそ曼荼羅の中央本尊と不二であるいにしえの帝である。

細い毛のようなもののどれか一つである。

そして不老不死のようなβ脈動は、

この図でいえば中央部のパターンを発生させる運動のアルゴリズムに関わる。

人類は、この図の最外殻で覚醒し、中央部へと渉入し、そこを巡り巡ったのち、

また最外殻へと戻っては、そこにΔ線形配列を自在に建立する可能性に開かれてはいる

つづく

↓つづきはこちら

関連記事

いいなと思ったら応援しよう!