『チボの狂宴』マリオ・バルガス=リョサ (著) 八重樫克彦, 八重樫由貴子 (訳)1961年にカリブ海ドミニカ共和国で31年間も圧政を敷いた独裁者トゥルヒーリョが暗殺された事件を描いた小説を、シリアのアサド50年独裁が倒れ、韓国では非常戒厳令~大統領弾劾の時期に読みました。

『チボの狂宴』– 2010/12/25

マリオ・バルガス=リョサ (著) 八重樫克彦, 八重樫由貴子 (訳)

Amazon内容紹介

1961年5月、ドミニカ共和国。31年に及ぶ圧政を敷いた稀代の独裁者、トゥルヒーリョの身に迫る暗殺計画。恐怖政治時代からその瞬間に至るまで、さらにその後の混乱する共和国の姿を、待ち伏せる暗殺者たち、トゥルヒーリョの腹心ら、排除された元腹心の娘、そしてトゥルヒーリョ自身など、さまざまな視点から複眼的に描き出す、圧倒的な大長篇小説! 2010年度ノーベル文学賞受賞!

ここから僕の感想

この本を読んでいる間に、シリアのアサド親子の50年に及ぶ独裁政権が倒れ、その数日後に韓国でユン大統領の非常戒厳発令という事件があったので、なんか、タイムリーな読書であった。10月くらいに読書師匠しむちょんが感想文を書いていて、すぐに買ってあったのだが、ハン・ガンの小説を続けて読んでいて、そして12月に入ってからこれを読み始めたわけである。

本の話の前にドミニカ共和国について

シリアのアサド政権は父子二代で50年だったのだが、このトゥルヒーリョは一人で31年くらい、1930年から1961年まで、ドミニカ共和国で独裁を敷いていた。

ドミニカ共和国という国は、15世紀末にコロンブスが初めにカリブ海にたどり着いた島エスパニョール島の東側2/3を占める国で、西側1/3はハイチである。

ハイチというのはカリブ海で初めに、1804年に黒人だけの国としてフランス植民地から独立した。

それまでもこのエスパニョール島の中では、ハイチがフランス植民地でありドミニカがスペイン植民地であった時代から、両者は何度も戦争をしてどっちかが完全に占領支配したり争いが絶えない関係だった。そして先にハイチが独立して、ドミニカはその間、一回はスペインから独立するんだけど、ハイチにやられちゃうからやっぱりスペインの保護国になったり、アメリカ領にしてもらおうとしたり、いろいろするんだけれど、とにかく弱くて貧しい国だったのだなドミニカは。

1865年、ちょうど日本も明治維新だったころ、やっとドミニカ共和国はスペインから独立したんだけれど、借金まみれになってアメリカに関税権を独占され米軍が駐留する属国みたいになっちゃうんだ。トゥルヒーリョが独裁者になる直前の1924年に、やっと借金を返して、独自の軍と警察を強化して、アメリカ軍に撤退してもらう。

そんなわけで、トゥルヒーリョも若い時に米国の海兵隊として訓練を受けて軍人になり、アメリカの後ろ盾を得て、ドミニカ共和国軍と警察を強化して権力を伸ばしていくのだな。

1930年にクーデターを起こしたトゥルヒーリョ将軍は、「ハイチの黒人」に浸食されていた国境地帯からハイチ黒人を追い出し(何万人も殺した)白人国家を目指した。とはいえ、混血も進んでいたから、トゥルヒーリョ自身にも母方おばあさんの方に黒人が血が流れているのだが。今現在も、国民の民族人種比率は、ヨーロッパ系16%、アフリカ系11%、ムラート(混血)73%。かつ、10~20%は原住民タイノ族の血が流れている。

いつもハイチに蹂躙され、スペインやアメリカに頼らざるを得ない貧しく弱いドミニカ共和国を、砂糖の輸出などの産業と強力な軍を持つ豊かで強い国にした「祖国の恩人」として、トゥルヒーリョは国民に慕われてはいたのだな。初めのうちは。

とはいえ、軍事独裁だし身内を露骨にひいき取り立てるし富は独占するしそして反対派を厳しく弾圧するしで、30年以上も独裁を続ければ、独裁政権のマイナス面はどんどん大きくなっていた。(あとトゥルヒーリョも息子もすごい女好きで、独身も人妻も少女も部下の政権幹部の奥さんも見境なしに手を出しまくる、それを誰も止められない、みたいなことも国内では怨みを買うし、世界的にも顰蹙を買う原因になっていたみたいなんだな。)

1950年代以降、米ソ冷戦を背景に、カリブ海中南米の共産主義化を防ぎたいアメリカは、独裁政権であっても共産主義の防波堤となる国々のことは支援してきた。トゥルヒーリョのドミニカ共和国のことも支援してきた。1953~の革命を経て1958年に共産化したキューバのすぐ隣にあるドミニカだから、なんとしても共産化を防ぎたかったのだな。

とはいえ、トゥルヒーリョの、あまりにやりたい放題、人権無視、弾圧拷問暗殺事件をアメリカ国内でも米州機構各国に対してもやりまくるので、ついに米国から見放され、極秘裏にCIAの後ろ盾でトゥルヒーリョ暗殺計画が進行していた。アメリカはケネディ大統領時代。

その実施暗殺事件前後の顛末を、多様な登場人物の視点から、多角的に描き出したというのがこの小説なのである。

さて、ここからはネタバレかなりあります。要注意。

史実とフィクションと

実在の人物と事件がたくさん語られていくから、全体が史実に基づいているのかと思いきや、解説を読むと、冒頭の章と一番最後の章の語り手主人公である女性ウラニア、(この人、暗殺事件直前にトゥルヒーリョから不興を買って地位を奪われる国会議長アグスティン・カブラルの娘なのだが)なんと、この国会議長からして架空の人物なんだと書いてありビックリした。

たとえば暗殺者の1人に架空の人物を混ぜておくとかなら分かるが、実在の政治家たちだらけの中に、重要役職政治家に架空人物を混ぜ込んじゃうなんて、すごいな。

史実を知る本国やアメリカや周辺国の人たちならば、この架空人物が出てきた段階で「ああ、これはフィクションとして書いているのね」とすぐ了解するのだろうが。何も知らない日本人(ていうか俺)が読んじゃうと、もう全体、実在人物で構成された歴史小説だと思って読んじゃうじゃん。読んじゃいました。で、あとがきでビックリ。

それ以外の政権幹部はおおむね実在の人物らしく、ウィキペディアで調べると出てくるのだが、道理で「秀才」アグスティン・カブラル上院議員は(架空の人物なので)ウィキペデアに出てこない。

そう知ると、なんとまあバルガス=リョサの小説づくりの巧みさにびっくりしてしまう。

架空の語り手女性、ウラニアは暗殺事件当時1961年に14歳。事件直後にアメリカに留学(国外に逃がしてもらった)して、1996年まで一度もドミニカに帰っていなかった。

その後35年を経て、49歳になったウラニアがドミニカに戻り、86歳になった父親、脳梗塞で喋れない、からだも麻痺して介護生活を送っている父親アグスティンに会う。ちなみに1996年というのは、この小説が発表されたのは2000年なので、構想執筆された「現在」なのだろう。現在の視点から事件を振り返るというそういう全体構成になっているのだな。

この冒頭と終章のウラニアをめぐる話、もうなんか、小説の構成としてすごく上手。冒頭では意味不明だった様々が、最終章でああそういうことなのかと。三島由紀夫の長編みたい。複雑なようで、すごくきれいな、「係り受け」がピタッとはまる、そういう快感のある読後感である。

独裁政権下での弾圧拷問殺害、これは現実。

米国の影響下にある中南米の国の独裁者が、アメリカとの複雑な関係(経済と軍事力と諜報機関の活動で中南米諸国を操ろうとするアメリカ)に対峙しつつ、ほうっておけば敵対派や共産勢力までいろいろ出てきてしまう国内を、弾圧とカリスマ性と経済成長による生活水準向上などでうまくコントロールして長期政権を維持する。というのは中南米の政治構図の基本のようなものである。

ということを描いた南米の巨匠の小説と言えば、ガルシア=マルケスの『族長の秋』もそういう小説だったなあ。あの小説の荒唐無稽で夢の中をさまようような描写と較べると、

こちらバルガス=リョサの描くドミニカ共和国、トゥルヒーリョの世界は、リアルで生々しい。政治力学から「汚れ役」の行う拷問弾圧まで。リアルなのである。

シリアのアサド政権が倒れた後に、拷問施設が発見されて拷問で殺された人たちの惨状が明らかになったけれど、このトゥルヒーヨが行った拷問も、まあひどい。汚れ役、SIMという軍のそういう部門の長官、ジョニー・アッベス大佐。なんだかもう、怖すぎました。

人間が人間に対してどれくらい酷いことができるか。ハン・ガンの『少年が来る』で描かれたのもひどかったが、こちらも本当に酷い。どちらも現実に起きたこと。そしてシリアで明らかになったことも、もちろん現実。日本人も戦前戦中、国内で特高警察がやったことも、戦地でやったことも、これも現実。洋の東西も、時間軸の過去現在も問わず、人間というのは、独裁政権下では、それが仕事となった時にはその役目に就いた人たちというのは、びっくりするほど残酷なことを、どこの国でもやっちゃうのだよな。戦争している外国人に対してだけでなく、独裁政権下だと、同じ国の人にしちゃうからなあ。ほんとに怖い。

「××国人、やべー」ではないのだよな。どの時代のどの国でも、だいたい同じような残酷な拷問、その果ての殺害、やっています。自分たちの国でも、一つ間違えるとそういうふうに、また将来なりうるのだということは、こういう小説読んでちゃんと受け止めた方がいいと思う。いやまじで。

独裁者になぜ抵抗できないのか。

独裁者と言ってもひとりの人間なのに、どうして周囲の人たちは抵抗できないで言うことを聞いちゃうのかな。というのは、この小説でもおそらく中心的興味として、描かれている。バルガス=リョサは、それを、なんとか説得力あるものとして一生懸命、描こうとしている。それでもね、謎なんだな。納得できるか、と言われると。「なんかわかんないけど、そうなんだろうなあ」ということは、すごく伝わるけれど。でもうまく言葉にはできない。

独裁者の言うこと、たいてい無理難題、難癖だったりするのだが、それをどうして断れないのか。聞いちゃうのか。従っちゃうのか。そのなんだか分からない独裁の力学、働き具合というのを、この小説を読んで考える、というのもこの時期いい感じがする。

独裁者が倒れた後、倒した後、国はどうなるのか。

シリア情勢のニュースを、今、海外報道と、国内の様々専門家の分析情報を集めては観ているのだが、自由とか安全とか民主的なプロセスとか、シリアはそういういい方向に進むのか、それともますます混乱に陥り、別の人権抑圧的な勢力が支配したりするのか。今の暫定政権は、世界のメディアには、人権に配慮した方向に進もうとしているように語っているが、本当のところは専門家たちも「分からない」というのが海外メディアも日本の専門家も結局口を揃えての意見である。

という意味では、この小説、トゥルヒーリョが暗殺された後の混乱と収束を描いている部分が、なかなか面白いというか、僕個人的には、一番面白かった。20章と、22章あたり。

(権力内部のメカニズムと事件を描きつつ、その合間に、暗殺実行犯たち、自由を求めて勇気を奮った人たちの、多くは悲惨な末路も描かれていくのだが、こちらは読んでいてつらい。)

暗殺後、本当は軍事評議会を組織して、トゥルヒーリョ派軍人も政治家も一掃して、アメリカとの関係を修復するリーダーとなるはずだったホセ・レネ・ロマン将軍(トゥルヒーリョの娘婿だが、虐げられコケにされ続けて怨みを抱いていた)。というのが、トゥルヒーリョは死んじゃっているのに、長期間に沁みついたトゥルヒーリョへの恐怖から、まともな判断ができず、どんどんドツボにはまって破滅していく様を描くのが20章。もうこの将軍、愛称プポのダメっぷりというのが、すごい。でもこうなるかもしれないよなあ。勇気がないとか臆病とか言われても、こうなるなあ。僕もなるかもなあ。でも酷いなあ。地獄だな。そう思いながら20章は読んだ。

その一方で、すごく小柄なインテリ、無害な詩人で、演説だけは上手、でもあまり権力欲もなさそうなのでお飾り大統領としておいておかれていたホアキン・パラゲール大統領というのが、(この人は暗殺陰謀側からも蚊帳の外に置かれていたのだが)、暗殺後の大混乱の中で突如、能力を全開にして権力を握る様を描くのが22章。ここ、ほんとに面白い。チビでインテリで利害の外にいようとするあたり、なんか、共感しつつ読んでしまったのだな、個人的にも。

軍の幹部にたくさんいたトゥルヒーリョ一族、揃いも揃って頭が悪いが乱暴ものたちで強欲でもある。そんな親戚たちが暗殺事件直後の混乱の中、大統領府に集まっている。彼ら一族はまずはお飾り大統領パラゲールから大統領職を奪おうとする。

もし大統領でなくなったら、その後で暗殺ヘの関与を疑われたら(濡れ衣を着せられる可能性も高い)パラゲールは命さえ危ない。

そこでまずはパラゲールは「パリからご長男ラムフィスさまが帰ってくるまで、ラムフィスさまの意見を聞かずに決めるのはよくないですよね。大統領にするなら長男ラムフィスさまでないと」とトゥルヒーリョ夫人に取り入り、一瞬で味方につけてひとまず時間を稼ぐ。

次にこの夫人、とても欲深いので、「この後の混乱で何があるか分からないから、奥様の財産資産を急いで国外に移転した方がいい。極秘でその便宜を図りますよ」と持ちかけ、夫人をさらに味方にする。

ついで、パリから帰国した長男ラムフィス、女たらしではあるが、トゥルヒーリョ一族の中で唯一論理的な話が分かる長男ラムティスと話をつける。軍と警察はラムフィスに任せる。犯人捜しと復讐はどんどんやって構わない。実力組織をラムフィス一人に任せることで、うるさく愚かな親戚たちを抑え込む。その一方で、外交政治的な難局の打開、アメリカとの関係修復と経済制裁の解除、アメリカ軍進駐を阻止するということについては、自分(パラゲール)にまかせることをラムフィスに認めさせる。

次に、暗殺弾圧組織の長、暗黒権力暴力を使ってますます暴れようとするジョニー・アッベス大佐を、米国とトゥルヒーリョ夫人と長男の後ろ盾を利用して、国外閑職に追いやる(日本大使に、というのが、この小説唯一日本が出てくるところ。)

最終的には、ラムフィスも、親戚も、トゥルヒーリョ一族をすべて国外に追いやることら成功する。(アメリカの後ろ盾を最大限活用するのである。)

このホアキン・パラゲール大統領、もちろん実在の人物で、大統領に在任したのは、この暗殺事件前後の1960年~1962年だけでなく、その後の政争で一度は退きつつも、アメリカの後ろ盾、その信頼関係は強く、1966~78年、1986年~1996年、25年間くらい大統領の座に坐ったのである。経済成長を実現するとともに、環境保護にも力を入れ、森林伐採を厳しく規制し、その功績はジャレド・ダイアモンドの『文明破壊』にも、アル・ゴアの『不都合な真実』にも、森林保護の成功例として触れられている。

もちろんこれだけの長期政権ということは、強権政治も行い、アメリカCIAの支援での左派弾圧も行った。

独裁者を一度倒して民主化するかと思っても、その国の置かれた地政学的な条件、周辺大国の関わり方、その国の歴史文化的特性で、やはりどうしてもまた独裁とか強権弾圧の政治に戻ってしまうということはあるのである。

とはいえ何度かの揺り戻しを経て、少しずつ「ましな」政権になっていく可能性もある。

ドミニカ共和国は、この1961年のトゥルヒーリョ暗殺以降、パラゲールの時代を経て、21世紀に入り、まずます民主主義は機能し、今は中道左派政権になっている。治安もカリブ海諸国の中では悪くない、経済もそこそこいい。(ちなみに、中南米というと軍事独裁政権が多そうなイメージだが、今は民主主義選挙で選ばれた中道から左派政権の国が多数を占めているのである。)

シリアでのアサド独裁政権が倒れ、韓国で非常戒厳令が出て止まり、大統領が弾劾されるという激変の間、この小説をテレビの前でずっと読んでいたのである。現代現在の西アジアと極東韓国の現実と、1961年のカリブ海のドミニカ共和国を描いた小説、時空を超えて、「独裁」について、考えた。独裁ではない、人の命と自由が尊重される政権の国が、少しでも増えていくのがいいなあと思いながら、小説を読んでは、ニュースを観ていた。

こういう読書の楽しみ方というのも、悪くないというか、意味があると思うのである。

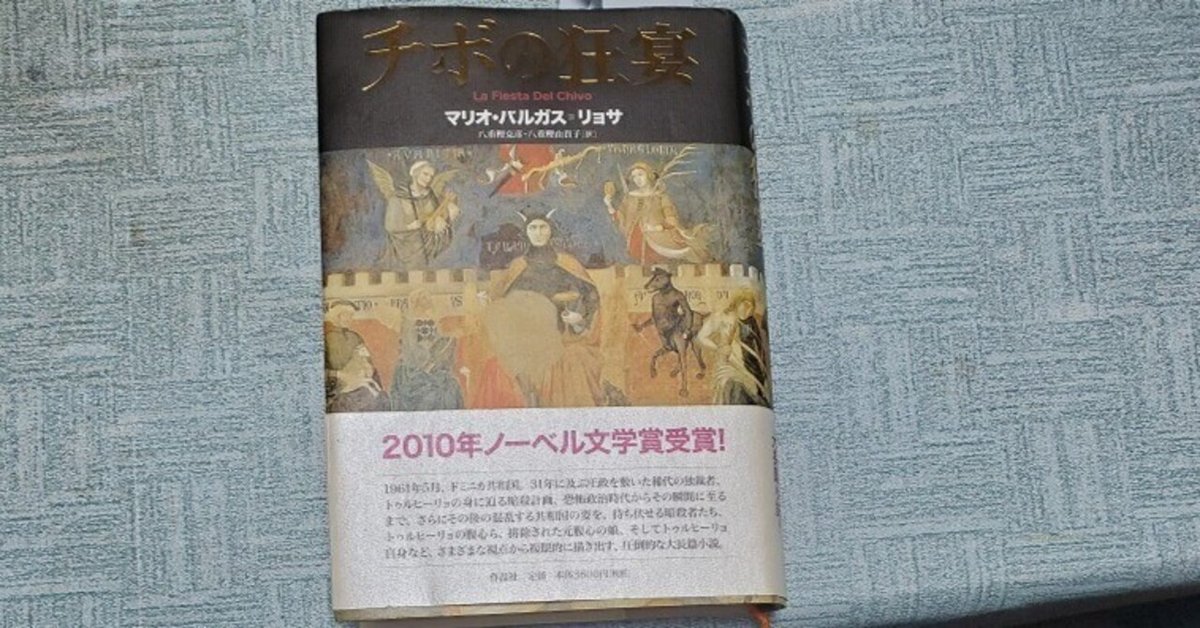

Amazonでは新刊で手に入らず、僕も古本を買ったのだが、こういう傑作は、増刷してほしいなあ。単行本カバーの「悪政の寓意」アンブロージョ・ロレンツェッティの絵画もなかなか素晴らしいのである。