「サムライ、浮世絵師になる!鳥文斎栄之展」(千葉市美術館):なぜ国内に優品がないのか(泣)、驚きのその色彩と気品

(本記事は長文になります)

はじめに

千葉市美術館で今年初めに開催された本展覧会が3月3日に終了し、それからすでに2か月近くも経っています。

私が訪問したのは2月1日で、前期後期による大幅な作品入れ替えがあるため、再度訪問する予定でしたが、事情が生じ訪問出来ませんでした。

終了直後に記事を書き始めたのですが、未完のまま放置してしまったのです。遅くなりましたが記憶をたよりに記事を完成させたいと思います。

当日入口を入って会場はどこかとそのまま奥に進むと、突き当りの部屋で学芸員の方のショートレクチャーがまさに始まるところでした。無料で公開しているので是非と関係者の方に誘われたので入ることにしました。

約30分ほどの講演を聞き終えたあと会場に入ったのですが、事前に画家の知識を得ることが出来大変ラッキーでした。

感想

日本の浮世絵関係者、研究者は怠慢ではなかったか?

かつて鳥文斎栄之の名前は聞いたことがありますが、その作品のイメージはまったく思い浮かびませんでした。おそらく大半の日本人はその名前を云われても私同様ピンとこないのではないでしょうか。

記憶をたどっても若い頃の教科書は勿論、日本美術、特に浮世絵版画を鑑賞するようになった最近20年、日本美術や浮世絵の一般人向けの解説本を目を通しているつもりですが、鳥文斎栄之その人の名前を冠した本を見たことがありません。ですから状況は推して知るべしと云えるでしょう。

実際、千葉市美術館企画展HPとチラシに「世界初の栄之展開催!」と大きく謳っているくらいですから、日本でも初の展覧会ということになります。

「世界初開催!」の文字に注意。

公の機関にも関わらず、タイトルも併せてビックリマーク(!)が二カ所も。

私の不勉強を棚に上げて、展覧会を見終わった後の率直な気持ちを云わせてください。

これほどの名品を生み出した画家をなぜ今まで国内で宣伝してこなかったのか? 関係者、専門家の怠慢ではないのか?

と、本当は私の不勉強も原因なのに、日本のこれまでの専門家に不満をぶちまけたくなるほど、あるくやしさを感じたのです。

そのくやしさとは、千葉市美術館が、企画展の解説サイトで、

重要な浮世絵師の一人でありながら、明治時代には多くの作品が海外に流出したため、今日国内で栄之の全貌を知ることは難しくなっています。

https://www.ccma-net.jp/exhibitions/special/24-1-6-3-3/

強調文字は筆者

と述べている事実、単に作品が海外に流出したために国内で見ることが出来ないことだからではありません。

実は、くやしいのは今回出展された、大英博物館、ボストン美術館所蔵の作品が、その出来栄え、特その色彩、質感がけた違いに良いからなのです。

それは国内所蔵の浮世絵版画では一度も感じられたことがない水準で、本当に目を見張りました。

ですから展覧会の全体の作品の印象は、大英博物館、ボストン美術館の作品の印象から来ているといっても過言ではありません。

そのことは、150点以上に及ぶ出展作品の大半が日本所蔵のものなのに企画展サイトに引用されている図版9枚の内、大英博物館、ボストン美術館の作品が6枚に及ぶことからもお分かりになると思います。

なお、鳥文斎栄之の場合は、単にその保存状態のよさや刷りの版が早いものが多いだけではありません、日本で見慣れた大きさではなく、「大判」や「大判3枚続」、「大判5枚続」の「続きもの」が多いのです。

ですから迫力が2倍どころか、数倍に感じます。それは西欧の絵の大きさにも対抗でき、明治時代に海外へ持ち出す時に、もしかすると質だけでなく大きさも優先されたのかもしれません。

もう一つ鳥文斎栄之の海外流出がいかに凄かったのかの例を紹介します。

この記事用の作品をダウンロードするためにボストン美術館、大英博物館にアクセスしたところ、私のとんでもない誤解に気が付きました。

それは鳥文斎栄之は超が付くほど寡作の作家(フェルメール並み)だと思っていたことです。それは、1)わが国で展覧会がない⇒2)国内外で作品が少ない⇒3)栄之は寡作だった、という全く根拠のない思考ルートで推論したためだと思います。いわば勝手な思い込みです。

ところが、驚いたことにボストン美術館は500枚近い鳥文斎栄之の作品を所蔵していることが判明したのです。しかも版が異なる同じ画題の絵ではなく別々の画題の絵が大半を占めます。

よほどの目利きが明治時代の日本で根こそぎ買っていったに違いないと思いました。一方、大英博物館は100枚近くの作品を有し、ボストン美術館よりは劣りますが、事情は同じです。

鈴木春信の海外所蔵の作品と「闇夜」の黒ベタ表現

浮世絵版画の海外流出といえば、すでに私は、鈴木春信の闇夜表現の「黒ベタ」の浮世絵版画作品について同じことがいえることを「小村雪岱」展の記事の中で指摘しています(下記)。

「黒ベタ」の鈴木春信の優品がことごとく欧米にあることを知り、私が見ても傑作中の傑作なのに、日本の専門家がほとんど言及することがないことに正直不満を感じたのです。

鈴木春信の例を挙げて補足説明します。

図2に「黒ベタ」作品の中でも、黒色の面積が大きい「闇夜」を描いた作品を示します。

出典:全て「浮世絵検索」 https://ja.ukiyo-e.org/

いずれの作品もすべて欧米の美術館が所蔵しているものです。これらの版の闇夜を示す漆黒が素晴らしいと思われませんか? 同時に他の色の刷りの状態も素晴らしい。

私が調べた限り、鈴木春信の「闇夜」の作品の国内所蔵品はほとんど無いうえに、数少ない国内の作品の色は劣化して「漆黒」ではなくぼやけた灰色状態で魅力が半減しています。一度欧米の所蔵品を見てしまうと、もはや見るに堪えないのです。

問題にしたいのは、鳥文斎栄之と違って鈴木春信の場合は、その名を冠した一般人向け解説本が多数出版されているのに、この闇夜の「黒ベタ」作品についてページを割いている本がほとんどないことです(表紙にも用い、軽く解説している本の1例を知るのみです)。また大掛かりな日本美術全集にしてもしかりです。予算上国内でしか作品を撮影できないからだと思います。

また鈴木春信については、判で押したように全著者が「錦絵の創始貢献者」であることと、「春信風美人表現」の独特の美しい描写について解説していますが、どこか通り一遍の解説にしか思えないのは私だけでしょうか?

彼らの頭には無意識に、鈴木春信は、歌麿、写楽、北斎、広重などその後に続く名だたる浮世絵師に比べて、初期の絵師だから絵画的に成熟していないと決め込んでいるのではないかと邪推すらしたくなります。

確かに、歌麿、写楽、北斎、広重ら後に続く代表的な浮世絵師の彩色が洗練された作品に比べて色数は少ない(例えば青色はない)ですし、植物性色素のためか褪色もして明るさ、鮮やかさが足りず、色彩的にも素朴で錦絵の初期的な感じを受けるのは否めません。

しかし考えてもみてください。春信は錦絵の創始者の一人です。その革新的な手法の開発に貢献したことを思うと”ただもの”ではないはずです。しかも海外美術館所蔵の良質な春信の作品を見れば、その色彩の素晴らしさだけでなく、えもいわれぬ配色に画家としても傑出していることが読み取れます。

さらに加えて、この闇夜の「漆黒」の素晴らしさです。吸い込まれるような黒は、縄文時代から現代まで続く日本人の美意識の根底にある色(ただ厳密には黒は色と云わないらしい)であり、日本の文化・芸術を論ずるうえで絶対外せない項目だからです。

具体例を云えば、遺伝的に縄文を受け継ぐと云われる沖縄の装束の「黒」やアイヌの服の「黒」デザイン、「黒」い漆工芸品、和服の「黒」、東北地方の「黒色」デザイン、そして現代の街中に溢れる「黒」い衣服、「黒」の広告デザイン、「黒」い建築物であり、縄文時代から現代まで日本人の「黒」に対する美意識が連綿と繋がっていることが分かります。

これらについても以前から私は街歩きスケッチのたびに関心を持ち、記事にしました(下記)。

また、「ベタ黒」を用いた絵画について西洋、東洋問わず鑑賞記事の中で紹介し意見を述べています。

このような観点から春信の「闇夜」の漆黒表現による海外にある作品を見れば見るほど、いずれも絵画的に極めて優れていると私は思わざるを得ません。我が国の専門家たちの言及が少ないのが不思議でなりません。

ただここで日本の専門家を一方的に責めるのは酷な事情もあることを考慮しなければなりません。

それは、彼らは職業として学術研究に従事しているので、実物を見なければ研究もできなければ、論文一つ書くこともできないのです。作品がすべて海外にあるので見る機会がないのです。

とはいえテクノロジーが発達した今、海外所蔵機関と交渉して高精細画像を入手すれば専門家としての目で検討できると思います。今後どうにかして専門家としての意見を発信してただけるとありがたいのですが・・。

さて、ここまで書いてきて、突然あることを思い出しました。

それは上で述べた春信の闇夜表現とは真逆に、日本絵画の夜の描写は伝統的に黒ではなく紙の「白」で表すのが常ではなかったかということです。

すなわち、余白部分、紙の白が夜なのです。空を黒く塗ることはしませんでした。もしあるとすれば、水墨画において月の周りの空をせいぜい外隈で描く程度です。

それは強い約束事なのか、平安の絵巻物以来連綿と続いてきました。ただこの指摘は私ではなくどなたかの本を読み知ったのですが、今のいままで忘れていました。

しかし江戸時代中期になって事情が変わったようです。水墨画で夜の空を全面的に塗りつぶすのは鈴木春信とほぼ同時代の与謝蕪村の《夜食楼台図》、《紙本墨画淡彩鳶鴉図》が思い浮かびます。

出典:wikimedia commons, public domain

また夜ではないかもしれませんが、《富嶽列松図》も加えてもよいかもしれません。

しかし、いずれも漆黒ではなく、淡く塗られており、外隈の延長で塗ったとも考えられます(おそらく降る雪、雪山を際立たせるため)。

一方、鈴木春信は、大胆にも、夜空を本当に漆黒で塗りつぶしました。あくまで現時点では証拠はなく私の推測ですが、鈴木春信こそ、日本絵画史上初めて夜空を漆黒に塗った画家ではないかと思うのです。

もしそうならば、鈴木春信は、「錦絵」の創始者だけでなく、漆黒の夜空の創始者で、とんでもない革新的な表現者であり、日本美術史上外せない業績だと考えます(春信以降、夜空を全面塗りつぶした版画が一般的になります。ただし漆黒ではなく、空の上を一部黒くするか、全面暗く深い青色など青系の色にするなど。明治以降の清親、安治などは、きちんと調べていないのですが黒も暗く深い青も使っていると思います)

鳥文斎栄之から脱線しすぎたので、ここで止めることにします。今後別記事でこの問題を取り上げたいと思います。

鳥文斎栄之作品の感想

さてようやく、本題に入ります。まずいつものように、会場をこれはという作品に目星をつけながら足早に廻り、最後の部屋から逆順に目を付けた作品をよく鑑賞し、入り口にもどったら改めて正順に作品を鑑賞しました。

以下に会場セクションごとの感想まとめと作品例を示します。

■全展示作品について:

●歌麿に比肩しえる美しい女性描写はもちろん、一般大衆向けの浮世絵版画にはない優美さ、上品さがある。それは主にその色使いから来ると思われる。赤、ピンク(赤が褪色?)、紫、茶(紫が褪色?)、緑、黒、グレー(黒が褪色?)が使われ、特に紫の多用が目立ち、それが上品さを生んでいる。理由は不明だが青は版画では使われていない。色使いのセンスは、後の歌川国貞の洗練されたセンスに近く、国貞に上品さを加えた感じである。また女性の肌の色が美しい。なお部分「黒ベタ」塗りも有効に使われ目立つ。また空刷りも効果的である。

上で述べたことは、本展覧会のチラシを見ればすべて含まれていることが分かります。図1を下に再掲載します。女性の優美さ、上品さ、紫の多用、部分「黒ベタ」の美しさにご注目ください。

「青」は、肉筆の《三福神吉原通い図巻》の着物の「青」のみ(図3)。

出典:千葉市美術館企画展のサイト

https://www.ccma-net.jp/exhibitions/special/24-1-6-3-3/

右から三人目、三味線を弾く女性の着物の「青」に注意

■第1章「華々しいデヴュー隅田川絵師誕生」

●10組前後の大判錦絵3枚続、大判5枚続が展示され、通常の版画展では感じられない迫力でせまってくる。壮観極まりない。

気になった作品は以下の通り(作品名と注目点のみ記述。図版は後で):

《御殿山花見》(大判3枚続)大英博物館:ピンク+グレイ+黒の色使い。

《潮干狩り》(大判3枚続)たばこと塩の博物館:雄大な景色、強い遠近感

《品川の酒宴》(大判3枚続)ボストン美術館:遠近法の使用、遠近感

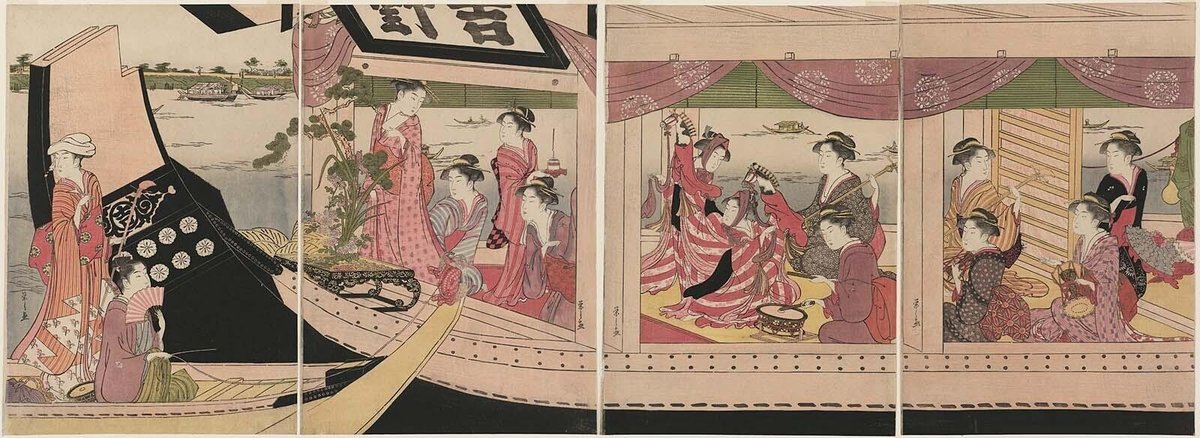

《吉野丸の舟遊び》(大判3枚続)ボストン美術館:遠近感

《新大橋橋下の涼み船》(大判3枚続)ボストン美術館:遠近感

《隅田川の舟遊び》(大判3枚続)ボストン美術館:手前と遠い岸の遠近感

《貴婦人の舟遊び》(大判3枚続)ボストン美術館:褪色のない鮮明な色

《川一丸船遊び》(大判5枚続)ボストン美術館:遠近感

上記記載の版画のうち、入手できた画像を下に示します。

《御殿山花見》:大英博物館の替わりにボストン美術館の作品を示します。

出典:ボストン美術館、public domain

《潮干狩り》:たばこと塩の博物館の替わりにボストン美術館の作品を示します。

出典:ボストン美術館、public domain

近景、中景、遠景の強い遠近表示に注意。「黒ベタ」

《品川の酒宴》

出典:ボストン美術館、public domain

部屋の中の遠近法に注意

《吉野丸の舟遊び》

出典:ボストン美術館、public domain

遠近感、黒ベタ

《新大橋橋下の涼み船》

出典:ボストン美術館、public domain

遠近法、黒ベタに注意

《隅田川の舟遊び》

出典:ボストン美術館、public domain

手前と遠い岸の遠近感

《貴婦人の舟遊び》

出典;千葉市美術館企画展のサイト

https://www.ccma-net.jp/exhibitions/special/24-1-6-3-3/

色彩の鮮やかさ、紫色の多用、遠近表現

《川一丸船遊び》

出典:ボストン美術館、public domain

■第2章「歌麿に拮抗ーもう一人の青楼画家

●描かれる女性の肌がきれいである。

気になった作品は以下の通り(作品名と注目点のみ記述。図版は後で):

《青楼美人六歌仙 角玉屋小紫》(大判)浦上記念館

《若菜初衣装 松葉屋 染之介 わかさ わかば》(大判)ボストン美術館

《若菜初衣装 扇屋 花人 もみち さくら》(大判)ボストン美術館:褪色無し

《若菜初模様 丁子屋 いそ山 きちじ たきじ》(大判)ボストン美術館:褪色無し

《見立染さくら 松葉屋 染之介》(大判)東京国立博物館

《畧六花撰 喜撰法師》(大判)大英博物館:

《夏宵遊興図》(大判3枚続)慶應義塾:

《青楼美撰合 初買座敷図 扇屋瀧川》(大判三枚続き左)大英博物館

《青楼美撰合 初買座敷図 扇屋瀧川》(大判三枚続き左)東京国立博物館

《見立忠臣蔵七段目》(大判)千葉市美術館:褪色無し

《茶屋娘見立雁金五人男》(大判)ボストン美術館:褪色無し

上記記載の版画のうち、入手できた画像を下に示します。

《若菜初衣装 松葉屋 染之介 わかさ わかば》

出典:ボストン美術館

《若菜初模様 丁子屋 いそ山 きちじ たきじ》

出典:千葉市美術館企画展のサイト

https://www.ccma-net.jp/exhibitions/special/24-1-6-3-3/

褪色がない、良好な保存状態、特に赤、紫

《畧六花撰 喜撰法師》

出典:千葉市美術館企画展のサイト

https://www.ccma-net.jp/exhibitions/special/24-1-6-3-3/

■色彩の雅ー紅嫌い

●紅嫌い(べにぎらい)とはまたおつなネーミングである。はじめて知ったが、浮世絵版画の世界では常識のようだ。その名の通り、派手な色を使わず紫,緑,薄墨を主調とする。

紅嫌いによる大判三枚続作品を見た途端、ぞくぞくっとする衝撃を受けた。

「線スケッチ」の彩色で、最初に薄墨を全面に塗ったあと透明水彩で彩色する手法があり、その落ち着いた彩色の質感に似ている。歌川国貞の「ベロ藍」のみで彩色された花魁の3枚続の版画を見て以来の衝撃。

印象に残った作品は以下の通り。

《風流七小町 あふむ》(大判)東京国立博物館

《風流やつし源氏 須磨》(大判2枚続右)浦上記念館

《風流やつし源氏 朝顔》(大判3枚続)大英博物館

《風流やつし源氏 松風》(大判3枚続)大英博物館

《伊勢物語》(大判3枚続)大英博物館

《六歌仙「小野小町」》(大判)大英博物館:紅の褪色がない

上記記載の版画のうち、入手できた画像を下に示します。

《風流七小町 あふむ》

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)

《風流やつし源氏 朝顔》

出典:大英博物館(CC BY-NC-SA 4.0)

《風流やつし源氏 松風》

出典:大英博物館 (CC BY-NC-SA 4.0)

《伊勢物語》

出典:大英博物館(CC BY-NC-SA 4.0)

《六歌仙「小野小町」》

出典:大英博物館(CC BY-NC-SA 4.0)

驚くほど紅い色の鮮やかさ、褪色がほとんどない。

■栄之ならではの世界

《上野三橋》(大判3枚続)平木浮世絵財団:遠近感

《風流略六芸 画》(大判)ホストん美術館:ベタ黒

《風俗略六歌仙 其ニ 喜撰法師》(大判)平木浮世絵財団:ベタ黒着物

上記記載の版画のうち、入手できた画像を下に示します。

《上野三橋》:平木浮世絵財団所蔵作品ではなく大英博物館所蔵作品

出典:大英博物館、public domain

強い遠近感、遠近法使用

以上、私が気になった作品の感想を画像を交えて紹介しました。しかし、残念に思うのは、画像では実物を見た時の感じがほとんど伝わらないことです。特に、大判続きもののスケール感、紅ぎらいの作品の魅力、そして紙の質感、絵具の質感もあわせた、視覚からだけでは得られない実物の持つ力はまったく再現できません。是非機会があれば鳥文斎栄之の実物作品をご覧ください。

なお、日本美術に目を向けて以来、千葉市美術館の企画展には何度も足を運んでいます(田中一村、新版画・・)。今回も独自の視点での鳥文斎栄之展(併設の「武士と絵画」展も含め)で、未知の画家の作品を味わうことが出来ました。

千葉市美術館の日本美術のユニークな企画は私にとって大変ありがたく、最後に感謝を伝えてこの記事を終えることにします。

(おしまい)

前回の記事は下記をご覧ください。