「ドラッカー・コレクション 珠玉の水墨画」千葉市美術館 美術出版(2015):西洋の知は日本美術の独自性をトポロジカル空間にあると見た!(その1)

この記事は、前回の記事、『島尾新著「水墨画入門」岩波新書(2019):身体・五感で見る水墨。日本の独自性が分かった(気がする?)。その4(最終回)』の最後の「追記」で約束した、ドラッカーが考える日本絵画の特徴について書いたものです。

詳しいいきさつを知りたい方は、その記事および追記をお読みいただければ幸いです。

はじめに

本書の主役である、ピーター・F・ドラッカーは、亡くなって20年近く経つ現在においても、「現代経営学(マネジメント)の父」として、ビジネスに携わる方ならば誰でもご存じだと思います。

かつて企業の一員として私も代表的な著書を読みました。私はこの分野の専門家ではないので、学問的には内容の是非を判断できないのですが、社会の組織の仕組みやその経営、さらにその中で働く個人について新しい概念が提出され、自分の仕事の位置や個人の生き方について考えさせられました。

同時にドラッカーの創造的な発想の背後に西欧の幅広い学問の伝統を感じたものです。

ところが、今回紹介する本は、「経営学」とはまったく関係がありません。いや、関係がないというのは言い過ぎで、生きていればドラッカーに叱られます。その理由については後述します。

それは、表題から分かる通り2015年、5月19日~6月28日にかけて千葉美術館で開催された、彼が収集した日本古美術作品の美術展の図録です。

実は、恥ずかしいことに私は今に至るまでドラッカーが生涯をかけた日本古美術のコレクターだったことを知りませんでした。

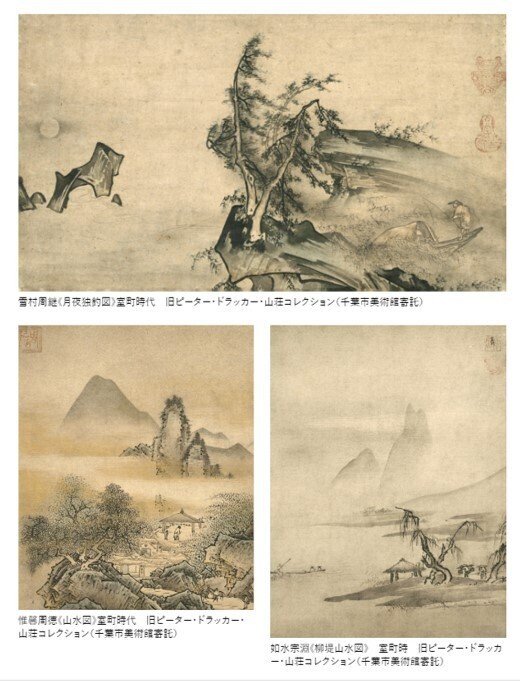

そしてその収集対象が室町時代の水墨画と江戸時代の禅画と文人画(南画)であることを意外に感じました。

なぜなら、日本美術ならば、欧米人は江戸期の浮世絵版画などを好むのが普通で、よりによって地味な室町時代の水墨画や江戸時代の文人画など選ぶはずがないと思ったからです。

それに最近でこそ江戸時代の奇想の絵画や禅画が日本において注目されるようになりましたが、ドラッカーが収集を始めた1959年以降、1970年初頭までは、日本の水墨画はもちろん江戸時代の絵画(浮世絵版画を除く)は、当時の日本では話題を集めることはなかったので、ドラッカー自身の考えでこの分野を選んだことになり、それも驚きでした。

この図録の中に、ドラッカーが生前行った二つの講演会の記録が載っており、前回の記事で述べた長い間の以下の私の疑問:

■水墨画はどこをどのように見て鑑賞したらよいのか?

■日本の水墨画は独自性はあるのか?

に西洋人の立場で明快に答えていると思うので紹介したいと思います。

コレクションの全体像

特徴一覧(収集作品の種類と作者の分布)

まず、収集品の分布を示し、ピーター・F・ドラッカーのコレクターとしての考え方や姿勢を見てみたいと思います。

ドラッカーのコレクションの全体の作品は分からないので、千葉美術館での美術展に出品した全作品について、種類と作者の分布をまとめてみました(下図を参照ください)。

この図から読み取れることを以下にまとめます。なお、種類別数字は分類の仕方により若干変わりますので、あくまで目安の数字としてご覧ください。

●作品の大半が、水墨画、文人画、禅画で占める。

●水墨画の制作年代は、室町時代が主体である。58作品中40作品。

●室町時代の水墨画と同じく、桃山、江戸時代の作品が多数を占める。そして分野は文人画、禅画に集中している。

●水墨画、人文画のそれぞれのテーマの内訳を見ると、山水画、動植画、人物画とまんべんなく分布しているが、動植画の比率が高いように思える。

●私が現時点で知っている作者名を青字で示した。これらの著名な画家を除き、大半が一般に知られていない画家である。

なおこの表には書きませんでしたが、作品のサイズ、様式は次の特徴があります。

●全てが掛軸仕様で屏風のような大作はなく、長さが1m30㎝を超える作品はほとんどない。

コレクターとしての姿勢

日本の場合美術コレクションというと、私がすぐに思い浮かべるのは戦前の松方コレクションや大原美術館のコレクションですが、財力がある限り著名な作家の作品を買い集めたという印象を持ちます。

当時はコレクター個人の好みで収集するというよりも、日本にも欧米と同様西洋美術の一級の作品を展示する美術館があるべきだという国家的な見地から収集したと思われます。

一方欧米のコレクターは、財力があっても個人独自の考え方に従って作品や画家を収集する傾向が強い気がします。

ましてやドラッカーは富豪ではないので、限りある予算の中、より厳しい方針に従って作品を選び抜いたのに違いありません。

実際、表1を見て分かる通り、教科書や一般美術書に出てくる著名な画家もいますが、大半は一般には知られていない画家達です。とはいえ、図録を見ると素人の私でも、どの作品も一定以上の水準とわかる作品ばかりです。

ですから、有名な画家の絵だから購入しているのではなく、絵そのものを自分の眼で評価し決定しているのがドラッカーの基本姿勢だと考えます。

事実この表に見える、雪村周継、曽我蕭白、長沢芦雪、伊藤若冲は、今日こそ再評価されたり、「奇想の画家」として一般に知られていますが、彼が購入した当時はほとんどメジャーな画家ではなかったことを想像してみてください。

また白隠、仙厓などの禅画は、「禅画」という言葉すら1960年前後にドイツ人美術史研究家が名付けた言葉であり、最近になって日本で定着してきたことから分かるように、当時の日本では専門家を除けば一般的ではありませんでした。

これらのことからもドラッカーが世評に依存せず独自の鑑識眼で集めていたことが分かります。

参考のために、ドラッカーがどのような作品を集めたのか、千葉市美術館の企画展のweb頁から抜粋した図を引用しますのでご覧ください。

https://www.ccma-net.jp/exhibitions/special/19-4-13-5-26-2/

ドラッカー・コレクション 珠玉の水墨画 「マネジメントの父」が愛した日本の美 千葉市美術館企画展チラシより

https://www.ccma-net.jp/wp-content/uploads/2021/01/2015druckera4.pdf

https://www.ccma-net.jp/wp-content/uploads/2020/12/20190413_2press.pdf

(その2)に続く(下に示します)。