音と、インクルーシブデザイン。

私は耳が聞こえません。

耳が聞こえないということは、音から何気なく得ている「ちょっとした情報」が手に入らないことでもあります。

会話など人の声は、あえて言うまでもありませんが、それ以外にも音を使って伝えられている情報は、生活していると、身近に思ったよりも、たくさんあります。

健聴者は、日ごろ音の洪水の中におぼれ切って、音が人間に持つ意味について、気づこうともしない。しかし、我々の周囲には、何と多くの音が満ちあふれていることであろう。風のひびき、谷のせせらぎ、といった、自然の物音、人の話し声、自動車のクラクション、呼び鈴や電話のべルなどの人工的な音、ありとあらゆる音が我々をとりまいている。それらの音の多くは、何らかの情報を人間にもたらすために、意図的に発せられる。呼び鈴の音を聞いて玄関へ出ていき、ベル音に受話機を取りあげる。人間の行動のどれほど多くが、音による情報に依存していることか。

家の中

家の中を見渡しても、レンジで食べ物を温めたとき、出来上がったことを知らせるのは、音です。昔であれば「チーン」、今であれば「ピー」というような電子音が鳴ります。

お風呂が沸いたときの合図。洗濯機が止まったときのブザー。冷蔵庫が半ドアになっているときのお知らせ音。来客を知らせるインターホンだってそうです。

エアコンのリモコンなどを操作したときにも、「ピッ」という音が鳴ります。私は、この音がわからないので、消したつもりがついている。またその逆のこともしょっちゅう起こります。

こういったブザーなどに限らず、例えば水を出しっぱなしで忘れてしまったことにも、気づけません。鍋を火にかけていて激しく沸騰していても、近くにいても目で見なければ気づくことが出来ません。

換気扇も扇風機も、ついているかついていないのか、スイッチを確認しなければわからないので、消し忘れることがあります。

その程度のこと、と思われるかもしれませんが、試しに耳栓をして1日でも暮らしてみると、その些細な部分からくる不便さが、塵のように積もってくるのを実感できると思います。

家の外

一方、家の外に出ても同様に、音で知らせるものはたくさんあります。

例えば、駅や電車でのアナウンス。

先日、次の駅を知らせるアナウンスが聞こえず、間違った駅で降りてしまいました。モニターなども設置してありますが、角度によって見えにくいこともあり、慌てて降りるとまちがってしまうこともあります。

エレベータのドアが閉まるときにも、ブザーやアナウンスが流れます。これが聞こえずエレベータのドアに挟まれたこともあります。

近年普及してきたキャッシュレスやQRコード決済。その決済の完了を知らせるのも「PayPay♪」といった音です。

タッチできたか?が、わからない

この記事を書きたいと思ったのは、先日このような出来事があったからです。

私が住む熊本市では、路線バスの利用方法に最近変化がありました。今まで運賃の支払いに利用できていた、全国共通交通系ICカード(Suicaなど)が利用できなくなり、地域独自のカードのみになりました。

それに伴い、乗車時に利用するカードをタッチする端末が変更になりました。

以前のものも、新しく更新された物のも、カードをタッチすると「ピッ」という音が鳴ります。しかし、これが私には全くわかりません。

私は普段から、路線バスを毎日利用しています。

そのため、タッチすると端末に表示される残額表示などを、目で見て「タッチできたこと」を確認していました。もしエラーになれば「エラー」と赤く表示されるからです。

更新後も、同様に利用していました。ただ、端末のタッチする場所がわかりにくいようで、次第に端末の画面部分に、その使い方を知らせるシールなどが貼られるようになりました。

一部でも画面が見えていれば、まだなんとかわかるのですが、ひどいものになると画面をすべて塞がれています。聞こえない私には、カードがタッチできたかどうかすら、ついにわからなくなりました。

しばらくは勘で利用していましたが、乗車時にタッチできていないと、降車時にエラーになってしまい、もたついてしまいます。

毎日のことなので、さすがに不便を感じてバス会社へ意見としてお伝えすることにしました。

※現在、この件について問い合わせていますが、回答待ちの状態です。改善されてほしいと思います。

すべてのひとの安心につながる

主に音だけで、何かしらの情報を伝えるというのは、聞こえない人にとっては不便であり、場合によっては危険すら伴います。

(もちろん、目が見えない人も暮らしています。逆にそういった人たちは音が重要な情報源となるとも、想像できます。)

最近は、ユニバーサルデザインの考え方を踏襲、それを超えて、さらに、インクルーシブデザインの考えが進んできました。

インクルーシブデザインとは、あらゆる人々が利用しやすいように、身体的、認知的、感覚的、言語的、文化的な多様性を考慮したデザインのことを指します。つまり、障がいを持つ人や高齢者、異なる文化や言語を持つ人など、あらゆる人々が同じように利用できるように、デザインを行うことを意味します。

先に述べた物の中には、この考えに基づき配慮がされるものが増えてきたように感じます。

例えば、冷蔵庫であれば、ブザーだけではなく、庫内ランプが激しく点滅したりします。

たとえば、家電メーカーのパナソニックは、こちらのページで「光るチャイム」などを紹介しています。

https://holdings.panasonic/jp/corporate/inclusivedesign/about.html

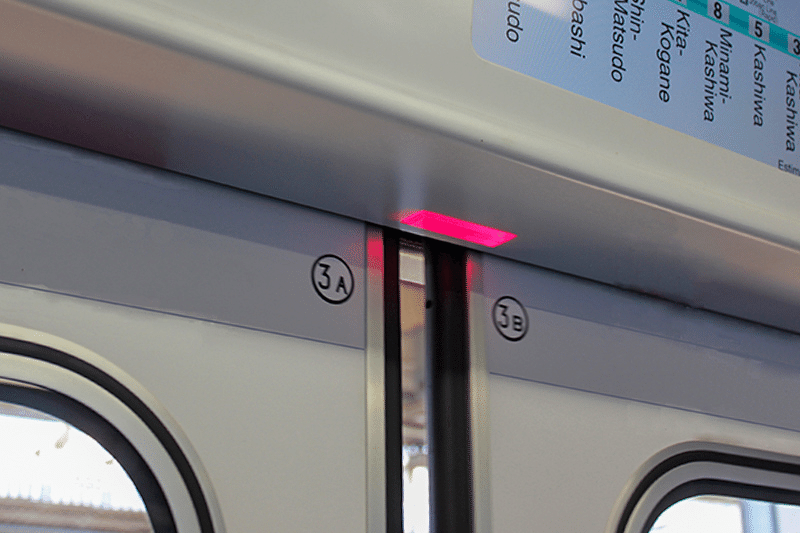

また、電車やエレベータでは、最近のものは、ドアの端や、入り口の上部にランプがついています。扉が動いている間は、ランプが点滅したりします。

聴覚障害者用ドア閉動作開始ランプと、呼ばれています。交通バリアフリー法に基づくガイドラインによって、定められた設備です。

こういった情報を、聞こえる人と同等に得られるために、音以外の複数の方法を使って伝えてくれることは、私はとても安心感につながると感じます。

そしてその工夫は、耳が聞こえる人にとってわかりやすいのはもちろん、それ以外の様々な人の、使いやすさや安心にも、当然つながっていくのです。

こういったデザインとしての配慮が、少しでも多くのプロダクトやシーンで検討されるようになり、様々な人が、安心して快適に暮らせるようになってほしいと願います。