『本山へ行く!』其の十二 四天王寺

とりあえず3回連載企画『本山へ行く!』の第12回目記事になります。

この企画は、50以上ある京都の仏教諸宗派本山を寺院営業部・S木くんと一緒に参拝します。それぞれ興味のあるネタを探して、S木くんがインスタグラムに、わたくし工芸舎・F倉がnoteに、同時にネタをアップするインスタ&note連動新企画です。

年内最後の配信になります。第12回目の『本山へ行く!』は、京都を飛び出して大阪市天王寺区にある和宗総本山・四天王寺さんに行ってきました。

なぜ四天王寺さんに来たかというと、今年は四天王寺さんを創建した聖徳太子千四百回忌だったからです。四天王寺さんでは「聖徳太子千四百年御聖忌」のさまざまな記念事業が行われ、来年まで引き続きイベントが行われています。

四天王寺さんの名前は、四方を守護する天王〈東:持国天・西:広目天・南:増長天・北:多聞天〉を祀ったということに由来しています。

こちらの聖徳太子さんのお姿は「孝養像」といい、用明天皇の病気平癒を願った聖徳太子16歳のお姿です。聖徳太子は用明天皇の子供で、幼少期のお名前を厩戸皇子と言います。私が小学生の時に、「厩〈※馬小屋〉で生まれたという説がある」と教わったのですが、「天皇の子供がそんなところで生まれるか?」と子供ながらに思ったものです。

この孝養像のほか、2歳の童子のお姿や40代の摂政像が見られます。

四天王寺さんの宝物の中で、珍しいものがあります。実物を写真に撮ることができないので、『日本古寺美術全集7 四天王寺と河内の古寺』(集英社、昭和56年)所収の写真を転載させていただきました。

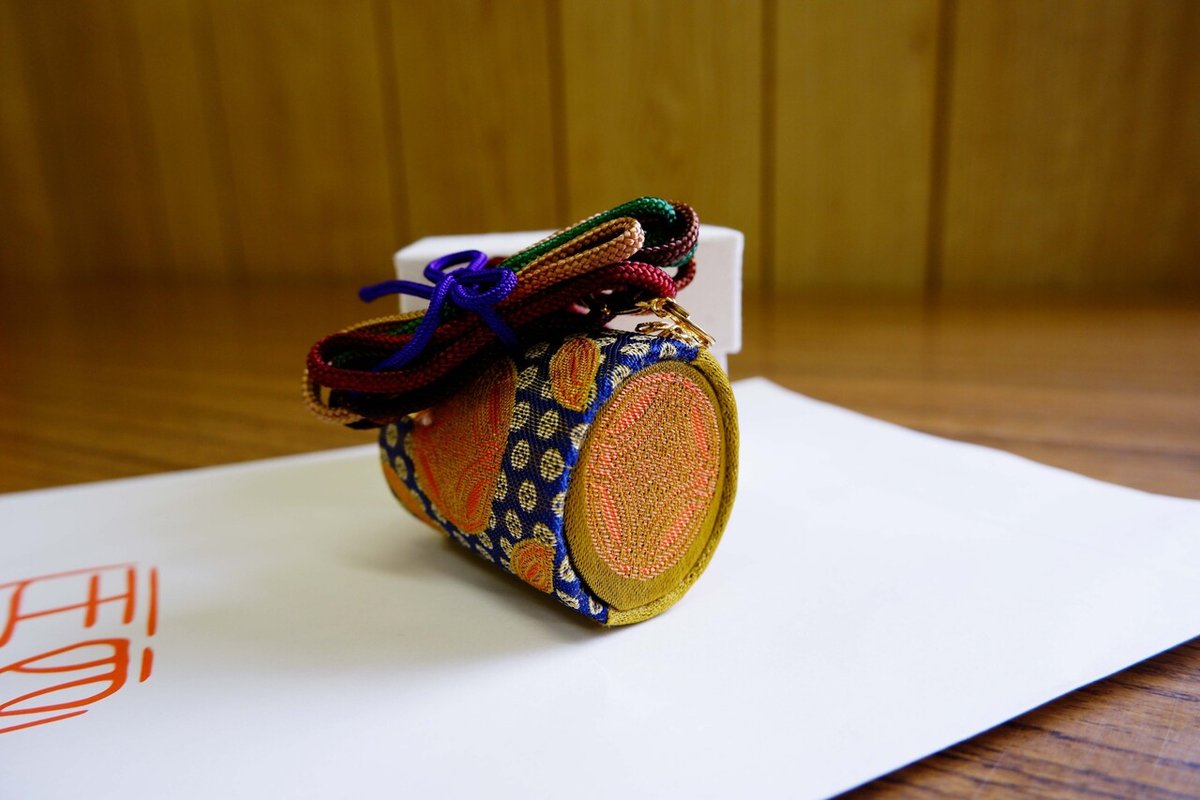

これは『懸守』といって、平安時代以降女性の間で流行った首掛式のお守りです。よく見ると紐を通す環があり、非常に繊細な金細工が施されています。ネックレスやペンダントといったアクセサリー的装飾性と、護身や破邪などを願う信仰性を兼ね備えた”優れもの”です。

現代でも、桜型と俵型の懸守を授与していただけます。着けてくれないと思いますが、かわいいので嫁に買って帰りました。〈※取材時には桜型は売り切れてました〉

さて、話は変わって、境内地の設備で気になるものを発見しました。これは『結縁柱・結縁綱』といい、仏堂の中の仏様と繋がっていて、柱に触れると御利益をいただけるというものです。ちがう宗派では回向柱などとも言われますが、同様の用途です。

少しでも聖徳太子さんに近づけるように、けちえん、けちえん!

来年は、弘法大師生誕1250年、親鸞聖人生誕850年・浄土真宗立教開宗800年に当たります。弘法大師や親鸞聖人ゆかりの本山へ『本山へ行く!』も考えていますので、ご期待ください。

では、皆様良いお年を!

工芸舎・F倉