それでもやっぱり、中間管理職のチームビルディングは関係の質が一番大事だと思う、という話

こんばんは。ずっきーです。

今日はチームビルディングに関する話です。昨日途中まで書いておきながら、ビールの誘惑に負けて投稿出来ませんでしたが、本来こーゆうテーマをnoteで書いていきたいんだ!という想いで書き上げた一本です。

少し長いですが、読んでいただけたら嬉しいです。

関係の質とは

経歴にも記している通り、アパレル(GAP)→ネット広告(IREP)→メガベンチャー(楽天)と、それぞれの職場でチームビルディングに携わる機会がありましたが、正直、僕はかなりの“関係の質”信者だと思います。

そもそも“関係の質”というのはなんでしょうか?

詳しく説明すると

“関係の質”とは米マサチューセッツ工科大学(MIT)組織学習センター創始者のダニエル・キム氏が提唱した、成功の循環モデルを構成する一つの要素です。

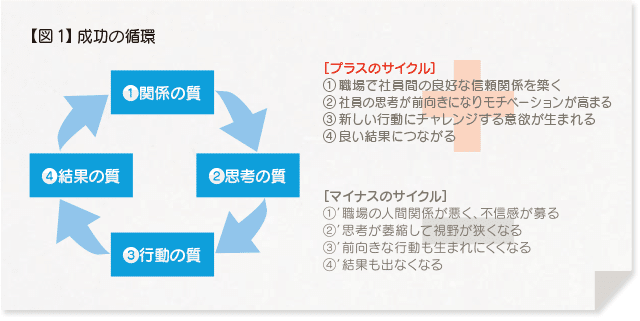

成功の循環モデルとは下記図のように、組織が成功に向かうために必要な4つの要素と、その関係性のサイクルを示したものです。この考え方によれば、職場で社員間の良好な信頼関係が築かれていると(①)、社員の思考が前向きになってモチベーションも高まる(②)。すると新しい行動にチャレンジする意欲が生まれ(③)、良い結果が出やすくなる(④)。それによって職場の人間関係もさらに良好になる(①)というプラスのサイクルが生まれていく、という考え方です。

このように、チームビルディングを成功に導く上で、“関係の質”を向上させていくことは非常に大切なことです。

“関係の質”の目的化を防ぐ -GRPIモデル-

そんな“関係の質”ですが、気をつけなくてはならない点が一つ。それは、組織として“関係の質”を高めることを目的としてはならない、ということです。組織の目的は“関係の質”を向上させることではなく、共通の目的を果たすこと。つまり、組織にとっての優先度は目的の達成>関係の質の向上、ということになります。

このことをわかりやすく表現しているのが、GRPIモデルです。

GRPIモデルとは、組織開発コンサルタントとして活動しているベックハードが提唱したモデルで、チームビルディングをおこなう際に考えたい4つの要素のことです。

この図が示す通り、GRIPモデルはその「順番」で「上から順番に合意形成」していくことがポイント、と謳われています。つまり、チームビルディングを進める上で合意形成を進める順序は、目標が先で関係の質(ここでは人間関係)は後になります。

サッカー元日本代表の岡田監督もこれに近いことを仰っています。※5分8秒頃〜

チームを作るとき一体感から作ると、大体失敗する。

目的か、関係性か

組織の目標と関係性、チームビルディングにおいて、ビジネスの現場ではどちらから手を付けるのが効果的なのでしょうか。

結論、僕は関係性だと思っています。

なぜならばでいうと、ビジネスの現場では、侍JAPANやサッカー日本代表のように、“共通の目的や目標”がハッキリしている状態でチームビルディングができるとは限らないからです。

『W杯で勝つ!』

『甲子園に出る!』

『箱根駅伝優勝!』

スポーツの例えばかりで申し訳ないですが、このように目的が明らかな組織においてのマネジメントの場合、チームビルディングの優先度は目標>関係性で良いと思っています(要はGRPIモデルで良い)しかし、ビジネスの現場ではどうでしょうか?

箱根駅伝で青山学院大学の初優勝メンバーで、8区の区間賞を2度を獲得し『湘南の神』の異名?を持つ高橋宗司さんは、とあるインタビューで以下のことを仰っていました。

これ、一番言いたいんですけど、ビジネスのマネジメントは(スポーツに)通用するんですけど、スポーツのマネジメントはビジネスに通用しづらい。なぜかと言うと、ビジネスのマネジメントってみんなが同じ方向を向いているとは限らないじゃないですか。嫌で仕事をしている人もいれば、好きで仕事をやっている人もいて。スポーツはみんな同じ方向を見ているので、スポーツのマネジメントをビジネスに生かすのは難しい。

※アプリ限定ですが、記事はこちら

彼の発言がかなりヒントになるな、と思っているのですが、ビジネスの現場でミドルマネージャーが組織を預かる場合、以下のようなケースに出くわすことも多いと思っています。

・目先の業務に追われ、自分達の役割・目的を把握出来ていない組織(主に管理部門に多い印象)

・会社の決定で新組織が立ち上がったが、現場レベルでの目的・役割がハッキリしていない組織

・会社全体の方向性は理解しているが、自組織の業務との関連付けができておらず、現場に迷いがある組織

変化する中間管理職の役割

つまり、昨今の環境変化に伴い、中間管理職であるミドルマネージャーが“自組織の目的や役割を定義する”必要が出てきた、と言えるのではないでしょうか。それを表すように、産業能率大学総合研究所とHR総研が実施している、ミドルマネジャーに関する人事施策の実態調査では、“ミドルマネージャーに求められる能力”として「職場の構想(ミッションやビジョン)を描く力」が急浮上しています。

※詳しくはこちら

こちらの記事を執筆されている太田 昂志さんは、この能力が求められるようになった背景を以下のように考察されています。

「職場の構想を描く力」が重視される他の理由として、現在が昨今の変化の激しい環境であることも影響していそうです。

環境変化の激しい今の時代、会社全体として方向性を示すことは当然のこと、現場単位でも同様に方向性を明確に示し続ける必要性があります。というのも、会社全体の方向性は現場から見ると遠く感じられることがあるためです。頭では理解できていても、その距離感から日々の行動や意思決定に対する引き寄せが難しく、迷いが生じることがあります。

会社を取り巻く環境が日々変わるように、チームにおいても置かれた状況は変化し続けます。それはチームの仕事の根幹を揺るがすものから些細な変更までさまざまです。こうした変化がある中で安定的にチーム運営を行うには、ミドルマネジャーが方向性を示し、判断基準を明確にしておくことは極めて重要です。日々の意思決定や優先順位付けにも、マネジャーがビジョンやミッションなどを策定することは重要と言えるでしょう。

環境の変化のスピードが高まっている今、現場の組織レベルでもミドルマネージャーが、組織の目的や向かうべき方向性を指し示す必要が出てきており、従来のように“与えられた目的(目標)を達成するための組織マネジメントしていれば良い”時代ではなくなってきた、と言えるかと思います。

では、組織の目的や向かうべき方向性を、ミドルマネージャーどのようにして指し示す必要があるでしょうか?僕はこの時に一番重要なのは

“組織の構成する現場の社員と対話を重ねナマの声を集めること”

だと思っています。

今の顧客コンディション・メンバーが抱えている課題感・アウトプットの生産プロセスにおけるボトルネック等、色々な1次情報を集めて、組織の目的や向かうべき方向性を定義する必要があるのではないでしょうか。

現場の声を聞くにはどうしたら良いでしょう?関係の質が担保されていないと、正しい声は拾えないのではないでしょうか。仮に、カリスマ的な統率力を持つミドルマネージャが、独断で目的や向かうべき方向性を定めたとしても、組織の関係性が構築された状態と、そうでない状態で発信されたメッセージでは、たとえ同じ内容であったとしても、理解•浸透度に歴然とした差が出ることは想像に容易いですね。

まとめ

長くなりましたが、僕にとって、チームビルディングにおける最初のプロセスは、“対話の量を増やし関係構築を行う”ことであると思っていますし、関係性の質を大切にした組織づくりをこれからもやっていきたいな、と思うのです。その上で、組織としての目的もきちんと定め、それを達成する。言うは易く行うは難し、なことですが、僕はこのスタイルを理想として、これからもチームビルディングを追求していくつもりです。

以上、最後までお読みいただき、ありがとうございました!