日本国が「目指したもの」7~『食の安全保障』について考える~(完結編)ー日本人のための『和の国・日本国』講座77ー

こんばんは。高杉です。

日本人に「和の心」を取り戻すというスローガンのもと

『和だちプロジェクト』の代表として活動しています。

さて、

前回まで

『食の安全保障』を考える

のテーマでお話をさせていただいています。

前編・中編・後編の続きからお話をさせていただきますので、

ぜひ、ご覧になってから、見てくださいね!

今回は、いよいよ完結編。

これまでのお話をまとめ、

どのようにして、我が国の食の安全保障を保っていくか。

どのようにすれば、我が国の農業を再生することができるのか。

わが国の農業を再生させるための方策や

日本国が目指すべき「和の国のかたち」を考えていきましょう。

1)日本農業再生の方策軸とは?

「農業従事者不足」

「自然の荒廃」

「外国への依存」

わが国の農業が抱える3つの問題についてお話をしてきました。

では、

どのようにして、我が国の食の安全保障を保っていくか。

どのようにすれば、我が国の農業を再生することができるのか。

いくつか方策を述べていきたいと思います。

農業再生方策の軸は、

これまでもお話してきた

「人と人との和」「自然と人との和」を取り戻すことです。

わが国の農業衰退の根本要因は、

近代物質主義のもたらした大量販売システムによって、

農業が自立性と適応性を失ったところにあると考えています。

例えば、

食品加工会社が、多くの農家からトマトを大量に買い集め、

同じ等級を四個単位でパッケージにしたり、

トマトジュースに加工したりします。

こうして大量生産された商品が、

スーパーなどに大量に配送され、販売されます。

個別の農家に比べれば

全国チェーンのスーパーははるかに事業規模が大きいので、

「価格決定権」を持ちます。

しかも、

大量販売なので、外国産のトマトの方が安ければ、

すぐに輸入品に代替えできます。

現在のトマトは、45パーセントが輸入品です。

この輸入圧力で。加工原材料のトマトの生産農家は、

輸入の自由化とともに、

約40年間の間で2万5000軒から、

5000軒ほどに減少してしまいました。

さらに、

大量販売システムによって、生産農家と消費者が隔絶してしまいました。

私たちは、

スーパーでトマトジュースを買うとき、

原料が国産品か輸入品かなどはあまり考えずに

価格やメーカー、ブランドで選び香がちです。

原料のトマトをどこの誰が、どんな苦労をして作ったのか、

多少高い国産トマトを買うことで国内の農家と自然を守ることができるなどということは考えもしません。

2)日本農業再生の方策①~人と人との和~

だからこそ、

まず一つは、「生産者と消費者をつなぐ」(人と人との和)です。

野菜や果物はスーパーでも

「原産地を表示して売られる」ことが増えてきました。

イチゴは栃木県の『とちおとめ』

ねぎは京都府の『九条ネギ』

『〇〇牛』など和牛ブランドも広がってきています。

このような「ブランド化」することで、

多少値段が高くなったとしても、

消費者は安心していただくことができます。

さらに、現代の情報通信技術を使った「ネット販売」です。

生産者がとれたての農作物をホームページやSNSで紹介し、

消費者がスマホやPCで注文することが増えてきています。

近年大人気の「ふるさと納税制度」も、

地域が特産品を消費者に直納することで、

生産者と消費者をつなげることができます。

消費者は、食べた後の感想と作っていただいたお礼を伝える。

生産者は、そのような消費者のために丹精込めて

安心安全な食べ物を作ろうとする。

そのような

生産者の誇りと作りがい、消費者の感謝と応援が結びつき、

生産者が適正な収入を得て、やりがいをもって農業にいそしむことができるでしょう。

そのような姿にあこがれて

多くの若者も農業に挑戦しようという気持ちもわいてくるかもしれません。

このように、

「近郊販売」「地域ブランド化」「ネット販売」などを通して、

生産者と消費者をつなぎ、

『人と人との和』を取り戻すことが不可欠だと考えます。

3)日本農業再生の方策②~自然と人との和~

そして、もう一つが

「自然にも人にも優しい小規模・家族農業への転換」(自然と人との和)

です。

大量販売システムを可能にしている、

大規模農業は、

環境破壊を招き、

食の安全性を損ねているという問題意識が国際社会で広がり始めています。

その対策として、

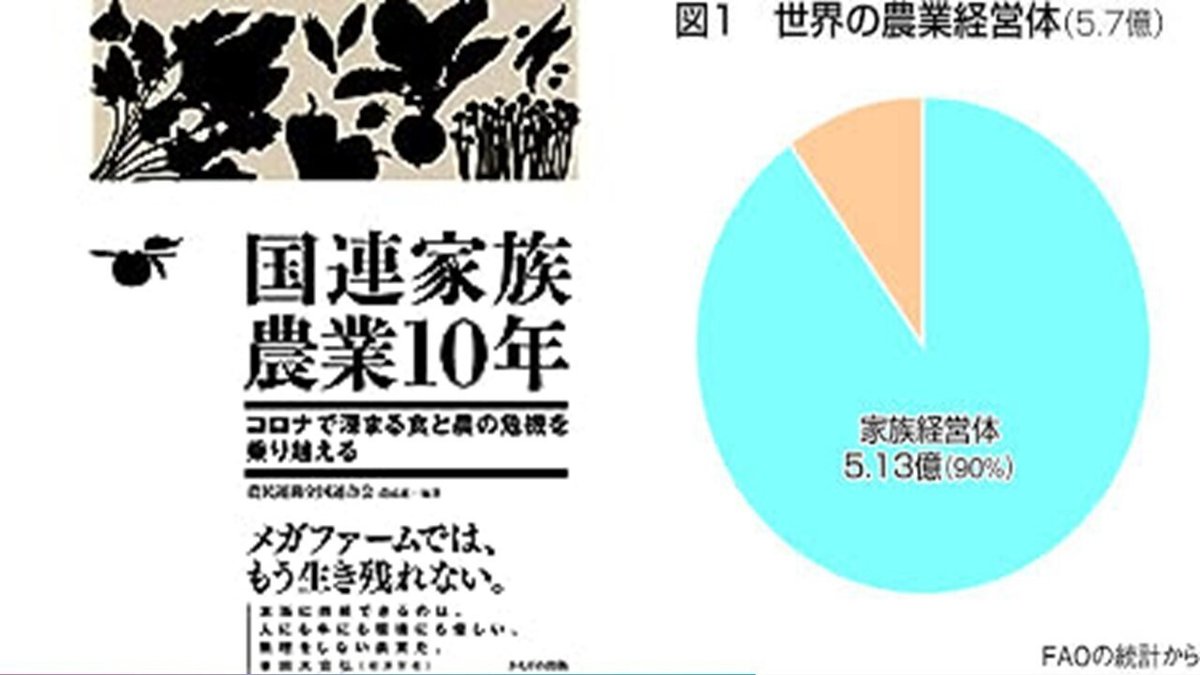

2017年12月20日の国連総会で、

2019年から2028年を

「国連家族農業の10年」とすることが全会一致で可決されました。

『家族農業』とは、家族労働が中心の農業を指します。

世界の5億7000万の農場のうち、5億以上を占めており、

食料の70%以上を供給しています。

まさに農業の自立性、分散性、適応性を目指した動きなのです。

アメリカの大規模農業のシンボルが

「センターピボット」と呼ばれる散水施設です。

半径400m、面積50ヘクタールの円形農場を、

時計の針が回るように散水管が回転しながら潤します。

こうした農場が集中しているネブラスカ、コロラドなど7つの州にまたがる大穀倉地帯は、耕地面積が我が国の国土の1.2倍あります。

水源は、

地下水で世界最大の「オガララ帯水層」ですが、すでに3分の1まで減り、

あと80年分しか残っていないと言われています。

自然の循環能力を超えた大規模農業は

自然そのものを破壊してしまうのです。

さらに、

限られた場所で大量生産された食料は、

遠くの消費地まで運ばなければなりません。

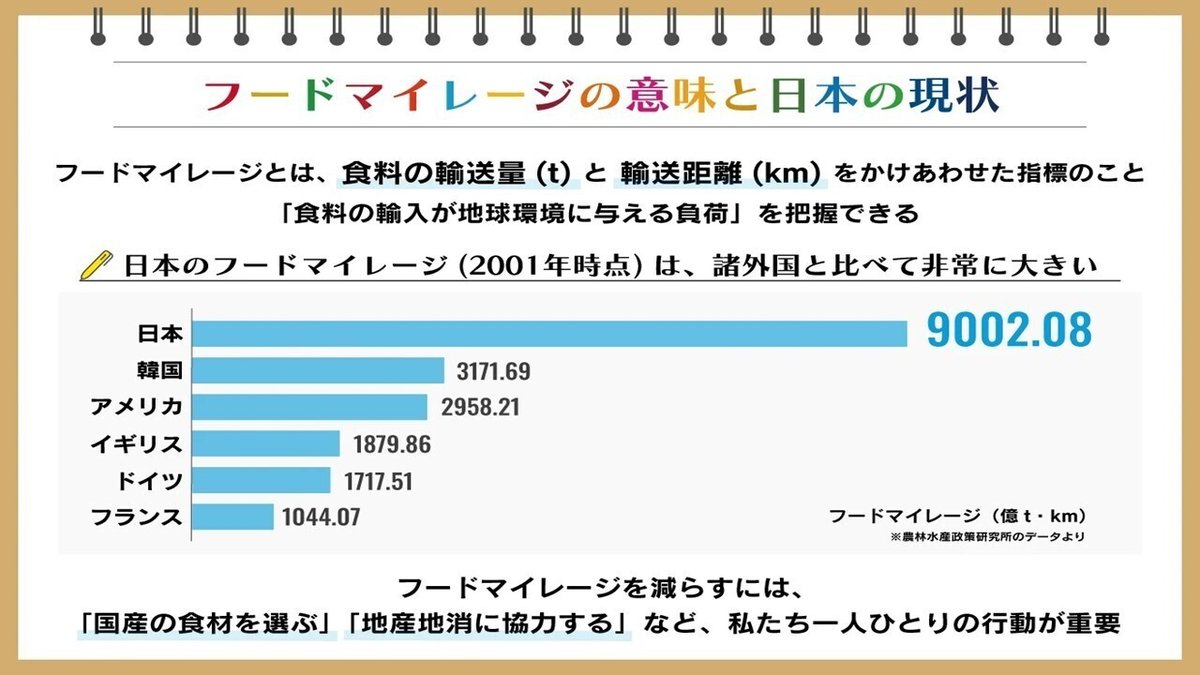

わが国の「フードマイレージ」は、

輸入食料の膨大な量と、

アメリカ、カナダ、オーストラリアなど生産国が遠いことで、

9000億トン・㎞と、

2位の韓国と3位のアメリカの倍以上でダントツ状態になっています。

わが国は、

人間が食べる作物のほかにも、トウモロコシや大豆など家畜が食べる飼育用穀物もアメリカやカナダ、オーストラリアから運んでいるのです。

日本の食の自立性、分散性、適応性を全く無視した仕組みに

なってしまっています。

外国に過度に依存し、

自然との和とはだいぶかけ離れてしまっているのです。

それに比べて、

『家族農業』は、世界の農業資源(土地、水、化石燃料)の25%を利用するだけで世界の70%以上を生産することができます。

わが国は、

土地の肥沃さ、雨の多さ、水田の活用などによって、

農地1ヘクタール当たり約10人を養うことができますが、

国土が他国と比べても狭いので大規模農業よりも

『家族農業』の方が相性が良いのです。

そして、その第一歩が『体験農園』です。

『体験農園』とは、

サラリーマンなど本業を持つ人に土地を貸し、インストラクターがついて土づくりから収穫まで手取り足取り教えてくれます。

さらに、本業が忙しい時には、農作業を代行してくれます。

無農薬の野菜を収穫するとき、洗わずにその場で食べることで

「これが本物の野菜だったんだ…」と感動する。

スーパーでラップに包まれた野菜は本物ではなかったのだ

と気づくのだそうです。

ある会社の予測によると、

6万人が体験農園を利用したら、

食料自給率が1%上がり、

耕作放棄地37万ヘクタールのうち、2万ヘクタールが

耕作地として回復すると予想しています。

このような取り組みが、

全国各地に多数行われて、さらに利用者が増えることによって、

食料自給率はどんどん上がっていきます。

現在の農業従事者は168万人です。

これは、日本の人口のわずか1.3%にあたります。

この人数で、約40%の食料自給率を達成しています。

1.3%の方々が、

1億2000万人の総人口の約40%を養っているのですから、

近代農業の生産性はそれほどまでに高いのです。

今後、都会の人口も減少していけば、

あちらこちらに空き地ができるでしょう。

今後は、空き地を取り壊して『体験農園』にすることで、

都市住民も緑に親しむ生活ができ、災害時には食料源にもなります。

皆が農園を持つことにより、確実に食料自給率も上がっていくのです。

農業は、

子どもには情操教育を、成年には癒しを、

老年には体を動かすことで健康をもたらしてくれます。

農業を通じて、自然との和を取り戻すことができるのです。

『アグリツーリズム』とは、

農家が宿泊施設やレストランを経営して、

利用者は農業体験をしたり、自然の中でレジャーを楽しむことができます。

ホテルやレストラン、レジャーなども経営するので、

地域の働き口を確保することができます。

アグリツーリズムで体験できる田舎生活の魅力に魅かれて、

都市から移住する人も増えることも考えられます。

わが国は、南北に長い国土をもち、多様な気候と美しい自然の下で、

多種多様な食材と伝統料理に恵まれています。

さらに、豊かな歴史と文化遺産に恵まれています。

それぞれの地方が、

伝統と地域特性を生かした美しい村づくりを進めることができれば、

地方が盛り上がります。

農園で採れた作物を旬の時期に採れたてを食べることができ、

何より、地方に住む高齢者が「社会の役に立っている」という

実感を持つことができる。

江戸時代の我が国は、

各地方が独特の歴史、文化、芸能、生活、料理、風景を誇っていました。

現代日本は、

どこでも似たようなファーストフードチェーン、

ホテルチェーンがばっこしています。

今こそ、

「人と人との和」「自然と人との和」を再生し、

本当の日本の力を発揮し、

「和の国」を取り戻すために、

一人一人が何ができるかを考えることが大切なのです。

4)日本国が目指したものとは?

日本国は必ず立ち上がることができると僕は信じています。

それは、先人たちが私たちに遺してくれたものがあるからです。

まずは、私たちの心に受け継がれる『和の精神』です。

前回の「わが国の防災のかたち」というテーマでも

お話ししましたが大震災の中でも秩序正しく行動したり、

コロナ禍にあって法律で強制されなくても

他者のことを考えて自粛したりするという国民性は、

先人からつけ継いできた『和の精神』が

私たちの体内にまだ生き続けていることを示しています。

『和の精神』は、縄文時代以来、

山も川も草木もすべては

「神の分けいのち」であるという感覚を通して継承されており、

それらを思い出すことで、

自然に活かされ、人々が支え合う共同体を再建することができます。

もう一つは、

豊かな海や山、温暖な気候に恵まれた『日本の国土』です。

排他的経済水域としても世界第六位の広さを持ち、

そこには寒流と暖流がぶつかり合う世界でも屈指の好漁場です。

森林率(森林に覆われている国土の比率)では、

フィンランド、スウェーデンに次いで先進国三位です。

この豊かな海も森も、

現在の行き過ぎたグローバル化の中では、宝の持ち腐れになっています。

しかし、逆に言えば、

この豊かな海や山をもっと活用する余地が残っているということなのです。

しかも、

北の亜寒帯の北海道、南西の亜熱帯雨林帯の沖縄まで、

多様な気候と地形に恵まれ、

各地域で多彩な農作物、海産物を得ることができます。

地域ごとの特徴ある歴史や文化も、多様性の中ではぐくまれたものです。

このようなものをさらに生かしていくことができれば、

新たな精神的価値を生み出すことができます。

さらに、

日本人は、『和魂洋才』『和魂漢才』を大切にしてきました。

わが国は、大陸から新しい文物を導入する際にも、

もともともっている「魂」、

精神的基盤を保ったまま、

それと和合する外国からのものを巧みに取り入れて、

日本文明を発展させてきました。

神道の上に仏教を重ねて「神仏習合」を生み出しました。

漢字を学びつつも、

ひらがな、カタカナを生み出して、

もともとあった大和言葉に適合した漢字交じり文を創造しました。

西洋文明の導入においても、

それまで大切にしてきた日本文明を完全に捨てたわけではなく、

「もったいない」の精神を生かした品質管理や、

「売り手よし、買い手よし、世間よし」の三方よしの事業精神に基づいて、

急速な経済発展を成し遂げたのです。

新しく入ってきたものをそのまま受け入れるのではなく、

常に「日本風」に作り替えてきました。

このような先人から受け継いできた豊かな日本文明を守りつつ、

自然との和、人との和を大切にする『和の精神』を軸に、

『新日本文明』を築いていくとができればと

精進していきたいと考えています。

本日も、最後までお聴きいただき、ありがとうございました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

自分や自分の家族の幸せだけを願っていた僕が、この日本国に生まれ、日本人として生きることができ、本当に幸せだな。誇りに思うことができるようになりました。

だから、あなたにも知ってほしいのです。

私たちが生まれた日本国が本当に目指していたものを。日本国が本当に素敵な国だということを。

そして、今日まで、私たちが豊かな暮らしを営むことができるこのすてきな国が続いているのは、日本国を、私たちを命がけで守ってくださった先人たちのおかげであるということを。

先人たちが大切にしてきた精神性。

僕たちの心の中に眠っている精神性。

『和の精神』を呼び覚まし、再び日本を皆がよろこびあふれる豊かな国にしたい。

自分を、自分の国を堂々と語り、誇りに思ってほしい。

子どもたちが希望を感じ、いきいきと輝くことができる国にしたい。

それが今、我が国に生きる僕たち大人の役割だと思うのです。

一緒に、日本を学びませんか?

最後まで、お読みいただきありがとうございました。