自治体がオーガニック給食に取り組む意義~有機は農を知るきっかけに~

今年一年を、農業をテーマに振り返ると、「オーガニック給食」が一つの大きなトレンドでした。

筆者は、国連のFAO(食糧農業機関)が推奨する「世界農業遺産」をはじめ、持続可能な農業・農村について考え、取材、発信しています。

脱炭素やSDGsを踏まえ、環境と共生する農業・食料について総論では賛成していても、まだ「オーガニック給食」については、理解が進んでいないようです。

SNSでもコメントを見かけますが、内容を見ると、どうにも現場の実態を知らない人が多い。

実際に取り組んでいる現場の声を知らないで、異論や疑問を呈するのは、もったいないと思いませんか。

12月8日は有機農業の日でした。(有機農業推進法が制定された日)

これに合わせて、12/6、東京都港区にある小中一貫教育校赤坂学園では初の試みとして、全校児童生徒730人にオーガニック給食が提供されました。

筆者はこの日、実際に取材に行っていたので、現場に基づいた情報をお届けします。

港区によると、

主催は、港区教育委員会、小中一貫教育校・赤坂学園

共催は、日本オーガニック会議(オーガニック関係者を集めたプラットフォーム)

協力は、農林水産省、オーガニックビレッジ推進自治体(木更津市、南砺市、高鍋町)。

オーガニック生産地と消費地をつなぐ「オガビレ・フレンズシティ構想」を提唱するオー ガニック推進プラットフォーム「日本オーガニック会議」協力のもと、農林水産省が「みど りの食料システム戦略」に基づき推進する「オーガニックビレッジ」推進自治体の有機農産 物を使った給食を提供するとともに、農林水産省職員や生産者を講師として、有機農業や食 に対する意識を高める食農教育を実施します。

と、書かれています。

東京都港区にある小中一貫教育校赤坂学園では初の試みとして、全校児童生徒730人にオーガニック給食が提供されました。

使われた有機食材は、千葉県木更津市産のカブ24kg、蓮根20kg、

サツマイモ23kg、大根18kg、ニンジン6,5kg、春菊3kg、

生姜2kg、ブルーベリー8kg、

富山県南砺市のお米51kg、

宮崎県高鍋町のイチゴ16kgなどです。

各産地から有機食材を調達したのは、「日本オーガニック会議」に参画する会社ビビットガーデン。協力は(一社)the Organic。

学校では調達食材のリストを聞いてから、栄養教諭らが、五目ご飯、カブのみそ汁などの献立を考えました。

5年生の児童79人に向けては、食育授業もありました。

授業をしたのは、南砺市のお米を提供した自然栽培農家「なべちゃん農場」代表の渡辺吉一さんです。

60歳まで地元の農協に勤めていましたが、耕作放棄されていた中山間地の里山を見て、「この場所を守りたい」と農家になったこと。

農薬散布中に自身と家族が体調を崩したのを機に「無農薬」に切り替えたこと。

すると周辺にホタルが現れ、カエルの種類が増えていく様子を見て、生き物が元気な田んぼは人も元気にするに違いないと、ご自身の経験を話しました。

本物の農家に会ったのは初めてという児童も多かったようで、

その後の給食では、五目ご飯をおかわりする子もいました。

給食時間の見学には、今回、食材提供に協力した木更津市の渡辺市長も参加し、学校長らと意見交換をしました。

赤坂学園では今後も、各自治体の協力を得て、有機の学校給食を増やし、食育につなげたいということです。

「オーガニックビレッジ」とは

今回、オーガニック給食に農産物を提供した自治体は、木更津市、南砺市、高鍋町で、いずれも「オーガニックビレッジ」宣言をしています。

「オーガニックビレッジ」とは、自治体が地域ぐるみで生産から消費まで一貫して有機農業の推進に取り組むもので、

国では、有機農業の面積拡大を目指す「みどりの食料システム戦略」の一貫で、この「オーガニックビレッジ」を、2030年までに200市町村創出することを目指しています。

市長や町長が率先して、有機の公共調達に取り組むことから、学校給食に有機を取り入れる市町村も多く、いわば「有機農業の地産地消」です。

(市町村単位で取組むオーガニック給食といえば、小中学校の給食を100%有機米に変えた千葉県いすみ市が、最も有名かつ、成功した事例です。)

しかしながら、いわゆる「地産地消」の場合、

農業が盛んで生産量は多くても、消費する人口が少ないと、バランスしないという限界がありました。

そこで生まれたのが、「オガビレ(オーガニックビレッジ)・フレンズシティ構想」です。

有機生産地の自治体と都市の消費地が手を繋いで、公共調達による広域な地産地消、つまり「有機の自給圏」の流れを作れば、

産地も消費地も、双方の食料や環境問題解決に貢献できるのです。

首長が宣言するということは、農業政策だけでなく教育、福祉とも連携し、市民のための地域づくりに有機を活用する施策が求められます。

学校給食に環境にやさしいオーガニック農産物を使うことは、市民(親御さん)にとっても、子育てしたい地域のイメージとなります。

いすみ市は、オーガニック給食の影響もあり、子育て世代が住みやすい地域として、移住者が多いことで知られます。

子どもたちにとっても、食べ残しが減ったといういすみ市のデータが農水省の資料に示されています。

これは地産地消の有機米を使うことで、給食担当者も、精米したてのお米になったこと、また有機給食は、食育授業や、農業体験とセットで行われるため、子ども自身の体験や経験が味覚に影響しているとも考えられます。単に舌の上の食味だけではなく、

有機米にしたことで、学校も、地域も、大人も、子どもも、変わるのが(

行動変容をもたらす)オーガニック給食だということは、あまり知られていません。

オーガニック給食は、単なる食材の切り替えではありません。

学校ですから、給食は食育の一環であり、常に、様々な情報も伝えられます。

なにより、人間には五感があり、心や知性があるのですから、「おいしい」は、糖度計のようにひとつの機械だけ測れるものではありません。

有機給食は本当にコスト高か?

これは、10月のオーガニックライフスタイルエキスポ東京2024で発表した

青森県五戸町の自然栽培農家はる農園の春義彦さんのお話。

青森県五戸町では、今年9月から町内の小中学校7校で、学校給食に有機を取り入れました。

根菜類が取り組みやすいことから、ジャガイモ、タマネギ、ニンジン、

200kgを1か月使用したところ、年間予算の2%増で実現できることがわかりました。

画期的なのは、町内産ゼロだったこれらの野菜が、100%町内産に変わったことです。

https://www.daily-tohoku.news/archives/260652

給食への有機食材導入は、コストがかさむと思われがちですが、

町外への流出が町内に切り替わること、

野菜の場合は、何十キロ単位をケースで搬入するため、

選果場で規格やサイズ分けしたり、袋詰めするなどの手間が省けるなど、

生産者にとってのメリットもあまり語られてはいませんが、実際に取り組んでいる現場からは報告が出ています。

そのほか、オーガニックエキスポのシンポジウムで、

印象に残ったのは、大阪・泉大津市の取り組みです。

泉大津市では、「市民の健康増進と食料危機への備え」として、「安心・安全な食糧の安定的確保に関する構想」を策定し、「生産地と消費地」の共存共生を掲げる「オーガニックブリッジ(架け橋)」を提唱しています。

北海道旭川市や長野県南箕輪村をはじめ、全国8自治体と農業連携協定を結び、お米を直接購入して学校給食や子育て支援に活用するなどしています。 興味深いのは、有機米だけでなく、特別栽培米のほか、石垣島の慣行栽培のお米も購入している点です。

想像するに、どこの産地かわからないお米よりも、連携先のお米を直接購入することで、顔の見える関係を自治体同士で構築しようということかもしれません。

この夏のお米の騒動を思えば、消費地の都市と産地や農村が自治体レベルでCSA関係を結び、相手を応援しながら自分も守ることは、お互いの安心、安定、さらには安全につながります。

環境や生き物の多様性に加え、資材費の止まらぬ高騰を考えると、低投入の有機農業をベースとして、交流し、手をつなぐオーガニックなつながりを築く意義は市町村にはあります。

有機給食は割高だと思われがちですが、予算内で実現する例もあり、

産地と消費地が自治体同士で連携すれば、食の好循環が生まれ、産地は収入の安定に、市民には安心が担保されます。

いま、農業における最も深刻な課題は、都市の人が農業を知らないことです。慣行か有機か、ではなく、地域農業を伝えるきっかけに有機を活用するのがオーガニックビレッジだととらえれば、これは消費者を味方につけるチャンスです。

https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/yuuki/attach/pdf/index-130.pdf

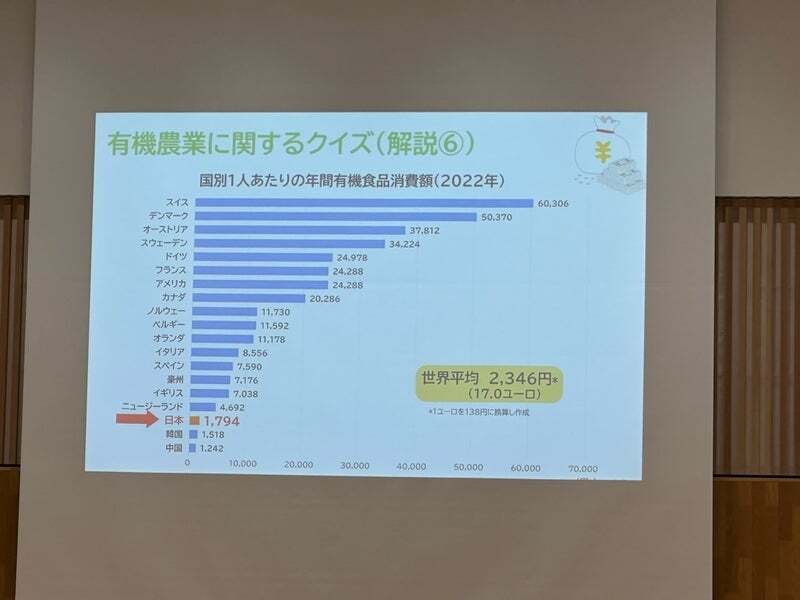

年間有機食品消費額をみると

スイスが1位、デンマーク、オーストリアを続き、日本はだいぶ下です。

みどりの食料システム戦略を農水省の松本課長が紹介すると、子どもからは、

「有機を25%にするには具体的にどんなことすれば達成できますか?」と

鋭い質問が飛び出して〜、会場はどよめいたーー!!

赤坂の小学生はさすが意識が高く、

「SDGsを知ってますか」の問いには98%ぐらいが手を挙げ、

「オーガニックとは」の問いには、「薬品を使わない農業」と答えた子がいて驚きました。