組織開発のスタートは「関係の質」でなく「結果の質」から

関係の質からスタートしてはいけない

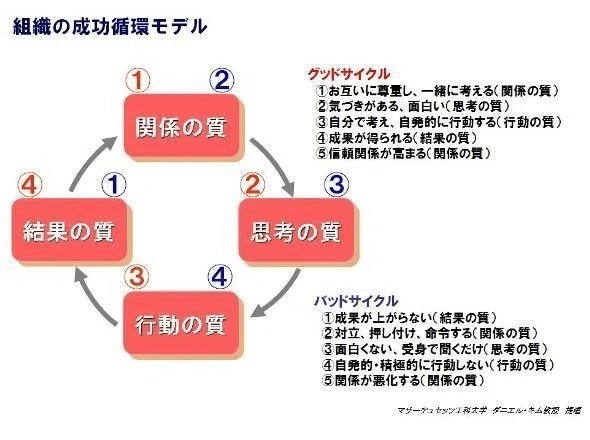

ダニエルキムの成功循環モデルでは「関係の質」からスタートすることが成果を出す上で重要とあるという結論を出しており、多くの人事が組織開発に着手する際のスタート地点となりやすい理論である。私も組織への理解が浅かった際は、「なるほどな」と思って色々と試行錯誤してみた時期があった。

たかが1個人の経験だけで結論をだすなよ!という声もあるだろう。

だが「あえて言おう、関係の質からスタートすると組織は崩壊する」と。

関係の質からスタートした組織は心理的安全性を追求し、人と人が繋がるための様々な施策を取り入れていく。穴の空いたバケツに水を注いでいるとも知らずに…

関係の質からスタートして成功するケースについて

誰がやっても成果に影響がなく、1日で与えられる作業量が常に一定の仕事であれば成功循環モデル通り(関係の質からスタート)に機能する可能性は十分にあるだろう。

しかし現代の労働環境は「人によって成果が大きく変動し、人によって仕事量も大幅に変化する」であり、関係の質からスタートすることが最善策にはならない。むしろ関係性からスタートすることは崩壊の始まりである。

なぜ関係の質からスタートしてはいけないのか?

結果の質・行動の質に温度差のある人間の関係値など永遠に高まらないからである。組織とは「全員が共通の目的を持ち、それに対してコミットする」という前提に基づいて信頼関係が生まれる。

ある日会社から「関係の質を大事にしましょう」と言われて、結果に対する行動を全く取っていない人間たち(口では共通のゴールをもったフリをしているのでやっかい)の価値観を聞かされたり、研修などで一緒にワークしたりすることは苦痛でしかない。表面上はマクドナルドの店長に負けないぐらいの大人スマイルで対処しているが、内心は怒りと憤りでいっぱいだ。

意識が異なる人間と心理的安全性が保たれて、何でも言える仲になったとしたら、最初に言いたいことは「結果にコミットしたフリするな、行動しろ。」である。

何度もいうが、組織とは「全員が共通の目的を持ち、それに対してコミットする」という前提に基づいて信頼関係が生まれる。関係の質からスタートした信頼関係など成立しない。

組織はどこからスタートするべきか?

結論から言えば「結果の質」からスタートし、「行動の質」へと逆循環していくことが重要だと考えている。(結果の質から関係の質へと移行することを標準と定義する組織の成功循環モデルはアホみたいな理論である)

まず関係の質ではなく、全員で共有する「絶対のゴール」を設定することが組織を作る上で重要だ。組織とは「共通のゴールをもった集団」であり、「仲の良い集団」ではない。仲が良いから結果が出ると思っている人は、良い商品をつくれば売れると思ってる人ぐらい愚かだ。

共通のゴールとは組織全体で共有するものと、部門で共有するものの2種類に分かれる。

組織全体で共有するゴール:Vision 、Mission、Value、Purpose

部門で共有するゴール:KGI、KSF、KPI

VMVという「抽象」と、KGI・KPIという「具体」を重ねることは理想的な組織開発だが、KGI・KPIが明確であればVMVがなくても良い組織をつくることはできる。VMVがある会社=良い会社という風潮はあるが、これはあくまでも個人の好みであり、VMVを神格化してはいけない。

私個人としてはVMVのある会社が好きだが、KGIにひたすらコミットしている会社の正義も美しい。

結果の質と行動の質を連動させる

絶対のゴールを達成するためのプロセスを分解していき「必要となる行動」をKPIに落とし込んでいく。分解されたKPIの美しいところは、組織における「責任の所在」がはっきりすることだ。責任の所在が不明確な状態のまま、組織を前に進めることは自殺行為に等しい。

営業部であればSalesforce、SALESCOREなどで従業員の行動を可視化し、「行動を評価する」仕組みを整えることで、組織内の”政治の力で戦おうとする人間”と”過去の遺産で戦おうとする人間”にとって居心地が悪くなる環境づくりで土台を整えていく。

組織の貢献度 = KGIの貢献度 = KPIの貢献度であり、KPIを監視することは「誰が組織を前に進めているのか」を明確にすることである。責任者の好みで人を評価するのではなく、組織の貢献度で評価できる仕組みがあってこそ組織は機能する。

偉大な企業への飛躍をもたらした経営者は、まずはじめにバスの目的地を決め、つぎに目的地までの旅をともにする人びとをバスに乗せる方法をとったわけではない。まずはじめに、適切な人をバスに乗せ、不適切な人をバスから降ろし、その後にどこに向かうべきかを決めている。

行動の質から、思考の質へ

KPIという行動の質が整った後は、思考の質へと移行していき「KPIを最大化する上で必要なプロセス」を整えていく段階となる。

具体的には、

・KPIのCVRをアップするためのロープレを実施する習慣づくり

・新人が組織の基準となる行動指標をより短期間で達成するためのオンボーディングの設計

・業務プロセスを分解することで、MODELを再構築したり、アウトソースする分野を定める

・生産性を高めるためのシステム導入の検討

・マニュアル、ルールの整備

・業務プロセスの標準化

など、やるべきことは山ほどあるが、思考の質が低い責任者は「関係の質(モチベーション管理)」へと走りたがったり、「根性オンリーで突破」しようとする傾向があるので気をつけてほしい。

関係の質や根性を否定しているのではない。関係の質と根性のように「長期的に生産性維持が難しい項目」からスタートするよりも、業務プロセス改善という「長期的に生産性維持がしやすい項目」からスタートする方が効率的であるということを主張したい。

思考の質から、関係の質へ

結果の質、行動の質、思考の質が繋がってくることで生産性が整う。ただし生産性は高くなればなるほど「1時間あたりの業務密度が高まる」ため、仕事が終わった頃には体も心もクタクタである。このように「社員が生産性を追求して余裕が減った状態」であるなら、「関係の質」というのは大いに役立つ。

一方で「社員が生産性を追求せず余裕がある状態(または仕事っぽいことをやってるだけ)」において関係の質とは毒である。優秀な人間から離脱していき、組織はカオスと悪循環で崩壊していく。

不思議なことに「関係の質」とは施策を導入しなくても「結果の質・行動の質・思考の質」を追求した過程で勝手に向上していくものだ。ただ苦労を共にしたメンバーと新しく入る社員の中に温度差が生まれる可能性は否定できない。

このケースでは「関係の質」からスタートした方が良いのか?

答えはNOである。まず新しく入社したメンバーが既存メンバーの生産性に追いつくことが先決である。そのためのオンボーディングや研修をきちんと用意してあげることが、関係の質を高めることよりも先にやるべきことだ。

大事なことなのでもう一度。

「新人との関係の質よりも、新人の生産性を短い期間で高めるためのオンボーディングを整えることが最優先である。その上で関係の質を高めるための施策を導入すると良い。」

最後に…

本当の意味で組織を腐らせるのは「今を生きていない人間を降格させられない組織の甘さ」である。今を生きていない人間が幹部として甘い蜜を吸っている組織がどれだけ心理的安全性の研修、施策を導入しても根本的な解決にはならないだろう。

組織開発に関わる人間は「良い役」ばかりを求めたがるが、本気でコミットするなら「毒(嫌な役割)を飲みなさい」と伝えて、このnoteを完結としよう!

この記事が参加している募集

頂いたサポートで良質な糖分補給をさせて頂きます。ありがとう!!