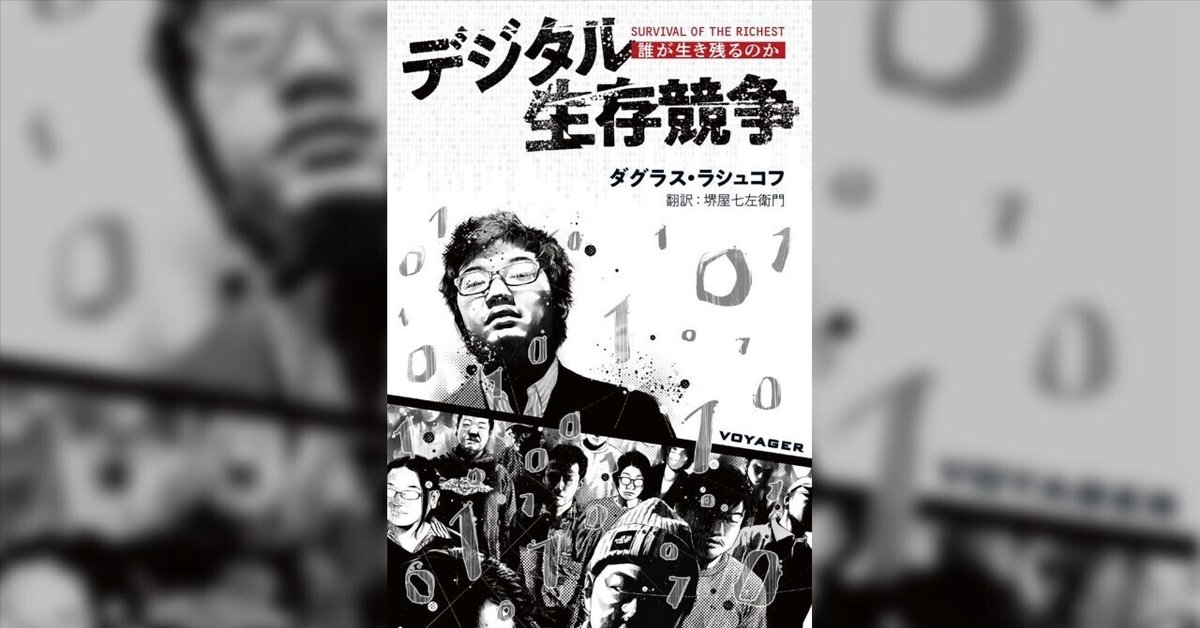

【読書感想】デジタル生存競争: 誰が生き残るのか(ボイジャー)|ダグラス・ラシュコフ 著 /堺屋七左衛門 訳

別の本を読んでたのに、うっかり開いちゃったら面白かった(笑)

本を読めなくなってた原因の一つが本を読んでるiPad miniが別の階のベッドの上が定位置で、読み始めると5分で眠くなってたけど、新型iPad miniをめずらしく発売と同時に手に入れたから読むぞと思ってる。(iPad mini4を2017年くらいからしつこく使ってたのよね。ベッドに新しいの置いて、本読むだけなら問題ない古い方はリビングに置く!)

宇佐兎三でございます。

ということで、今回の本は「デジタル生存競争: 誰が生き残るのか」

これさ、たぶん岡田斗司夫先生の動画で知ったんだと思うんだけど、序章が既におもしろいのよ。

とある大学教授が年収の1/3にもなる金額で砂漠のど真ん中の「講演会」に呼ばれたわけだけど、客は5人のITで稼いだであろう大富豪のみ。

そこで彼らが聞きたかったことは、人類がほぼ滅亡したような世界でいかに自分達だけが生き残れるかということだった。

テスラのイーロン・マスクやら、アマゾンのジェフ・ベゾスがいざという時のために宇宙開発をしようとしていたり、無人島を買いあさってるなんて話をきいているのだけれども。

最近netflixで見たやつだと、氷河期に入るという終末を描いた「スノーピアサー」とか

アメコミ原作の「アンブレラ・アカデミー」の世界観ではないか…。

子供の頃にそんなことは考えたことあるのよ。というか、白状するとそのうちいくつかは宇佐兎三も妄想したことあるよ。

あるのよ。

それに宇佐兎三も割と備えたい方で、いっとき寝袋とか非常用のなんとかとか買いあさってた(笑)気持ちもわからなくないし、まぁお金があるならそういうのに本気で備えてもいいとは思うけれど。

ただ、昔の支配者というのは民も含めた中での富だったが、今時はそういうのからは断絶した形で誰も幸せにならない形での支配だから云々みたいな話で、あーそういうことか!と思った。

今時の支配の王笏はお金として皆がもっているのだけれども、その大小によって影響力が決定される。そしてその数値の中のでの勝者の資質には必ずしも帝王学的な人心掌握術は含まれていない。

というか、ITというか技術で商業的に成功している創業者ってだいたいめっちゃ度を超えた変人だよね。そして、彼らができないことすべてをサポートしている部下も優秀というか。少なくとも人望とかそういった範疇で世の中を席巻したわけではない人の方が多い。(むしろそっちで成功してるのはYoutuberとかなわけで)

そして彼らの技術はどんなにコミュニケーションを円滑にしているようにみせかけていたとしても、現実としては人々をどんどん疎遠にしているという。

Appleの裏に労働者がいるなんておおよそ思えないような完璧なパッケージ、アマゾンのポチッとしたら迅速でピンポンさえ押されないで商品が届くシステム、ソーシャルネットワークの窓の中だけでの繋がり。

宇佐兎三はむしろこっちの世界にどっぷりな部分があるからわかる部分とわからない部分があるんだ。ただ、確かにオンラインゲームのお友達とリアルで会うことはあるし、そこでちょこっと垣間見える現実もあるけど基本的には彼らの「生身の生活」はそんなにわかんない。

そこにあるコミュニケーションはリアルのものよりおおよそ綺麗なものであるし、どこか2.5次元味がある。

でも、なんか、確かに、

リアルでもそれなりにお友達はいるんだけど、それ以上の数のインターネットの友達が世界中にいて、FF14を始める前のオフ会は西はイギリス、東はアメリカから来てたし、FF14をはじめてから北は北海道、南は鹿児島程度とこじんまりとなってしまったけど、それでもまぁ日本中からあつまるんみたいな?

でも普段の現実は部屋の中にいることが多いし、宇佐兎三自身はたまにどっか行くことはあるけどほとんど首都圏から出てないことについてこの数年特にコロナあたりからは理解できる人が増えたと思うけど、その前はいまいち理解されないだろうなと思ってたとかなんか読みながらグチャグチャとした気持ちになってた。

なんか宇佐兎三は彼らみたいな突き抜けた資本はもってないけど志向同じじゃね。

っていうのと、直接的にそうは言ってないけど、例えばなんだけど宇佐兎三的に本を選ぶときのポイントとして、基本的にはモノやコトに対するノウハウは有効だと思ってるんだよね。一番わかりやすいのは、本とはいわないかもしれないけどなにかの機器の取扱説明書でこれにかんする説明は必要ないかもしれないけど、トリセツ通りに操作したらモノは動く。

で、意味があんまりないものは人に対して作用するものだと思ってて、自分だって本を読んだくらいでそんなに変われないんだよね。ただ自分に向けてはたまには読むしまだマシで、他人の反応も加味した形の本はマジで無意味。自己啓発本とか金儲けを含めた成功に関する本が意味ないのはこのあたりなんだけど。金儲けって基本的に他人の気持ちや判断に委ねるものだから、他人に対してそんなもんで作用できるかと(笑)これ意味がないって意見はこの本を読んだからって変わらない。

で、彼らがやってるのは、モノだったりコトだったりだけれども、システムを作ってる。そう人が動きざるえないくらいとびきり合理的なやつ。

人の気持ちに何かを作用するのって割と無理筋なんだけど、他人の行動に作用するものはシステムをつくればそうなる。俗にいうUXとか動線って呼ばれてるヤツなんですけど。

これって一番身近なところだと、家の中で自分で実験できるんだよね。

モノを置く位置で自分に仕向ける。思った行動を自分ができないなら、おそらく家具かものの置き場所が悪いと思ってるよ。とかいいつつ、片付けのルール替えにすら「自分の気持ち」を変えるために割とがっつりマインドセットを組み替える必要があったから、割と気合いと時間は必要だけどね。

ここを詰めたらやっぱ合理性は増すよねとか。(宇佐兎三が合理的にお金が稼げるとは言ってない)ただ、突き詰めると周りを巻き込むなら温かみとか気持ちとかそういうファジーなものをは極力すっ飛ばす結果になるけど。

ってことを書いた後に読んだところ(読みながら書いてた)で思いっきり、ドーキンスと対峙した話と、行動経済学批判が。。。はい、両方好物です。

高校時代から気になってた「利己的な遺伝子/リチャード・ドーキンス」は割と最近買ったもの今となっては引用され尽くしてる内容なのでのちょっとだけ読んだものの積んでるんだけど、宇佐兎三が高校生のころ図書館で読んだ本の中で一番面白かったのが「利己的な遺伝子」を訳した日高先生の本でな。

この人基準だともしや高校時代に既に毒されてる?(いやもっと前からそういうかんじだったのかもしれない)

宇佐兎三、それに対峙する側の意見の本を初めてみたし、自分のことそれほど思想的に偏ってるとは思ってなかったんだけど、

宇佐兎三もしかして偏ってる(゚Д゚..)

ってなったのはめちゃくちゃ大きい。

ただ、理想とするところはむしろP2P的平等思想であって、中央集権的なシステムは便利だけどちょっとなぁと思っているけどね。あと、これ以上のGDPの成長って本当に私たちを豊かにするんだろうか?というあたりは甚だ疑問ではあるんだけど。

結局のところ、人間を見ない形での直線的な上昇志向は回り回って身を滅ぼすよねって話なのだけれども、宇佐兎三みたいに「マインドセット」のその捧心者ではないのだけれども結果的にそっちの思想に偏ってる現代、自分もそういう部分があるかもしれないなと思う人は読んでみるのもいいよね。

あとは、逆にねあんまりに現代社会において何もうまく行かない人はむしろ彼らの考え方をちょっと真似してみるのもありなのかなって思うんだ。こういった思想において重要なのはどっちも知っておいた上で、どっちかの志向性があるのは仕方ないけど極端に偏らないコトなので。

最後の方に結局大富豪たちは何から逃げたかったのか?という答えが出てくるんだけれども、なるほどねぇぇぇぇぇってなった。

内容もそうなんだけど、端々にでる宇佐兎三より上の世代のサブカルチャーとかなんとなく知ってたけどまだ子供だったから何が起こってたかわからなかったけどきづいたらなくなったアプリケーションの企業の話がが垣間見れてて、あーこの流行りの元ってこれだったんだ!みたいなのがいちいちわかったっていう意味でも面白かったのでめちゃくちゃオススメです!!

いいなと思ったら応援しよう!