人事の原理原則をまなぶ - 人材開発とキャリアマネジメント

こんにちは! メルカリのHR部門でマネージャーをしている@_tweeeety_です。

ぼくは、Software Engineer / Engineering Managerがキャリアの大半だったところから、人事へ興味をもちHRへジョブチェンジをしました。そのため人事経験が浅いです。(「なぜ人事へ興味を持ったの?」という話しはここでは割愛します。気になったら直接きいてください)

そこで、人事の原理原則を学ぶために「Every HR Academy」という講座を受講しました。このnoteでは、今年のふりかえりも兼ねて本講座を通しての人事領域に対する自分なりの学びや備忘録をまとめます。

このnoteのテーマは「人材開発とキャリアマネジメント」です。

また、本記事はジンジニア アドベントカレンダー 21日目の記事になります。

前回は「人事の原理原則をまなぶ - パフォーマンス マネジメントと評価」でした。

(参考: 2023年 ジンジニア アドベントカレンダー)

はじめに

Every HR Academyは全8回の講座で、内6回がテーマのあるInput & Discussionの形式になっています。

- Day1: これからのHR

- Day2: 採用&選抜

- Day3: パフォーマンスマネジメントと評価

- Day4: ピープル・アナリティクス

- Day5: 人材開発・キャリアマネジメント(←このnote)

- Day6: 報酬制度・インセンティブ

- Day7: 特別公演

- Day8: アサインメント発表会 & Find your why

このnoteは各dayごとに連載予定です。1dayごとに「内容」「学び」「学びを活かすには?」を書いて自分への備忘録noteにしていきます。講座が気になる方への参考にもなれば幸いです。また、文末には各回のリンクも貼る予定です。

また、「Day4: ピープル・アナリティクス」は一旦飛ばします。自分の業務には一番関わりが強いのですが、切り出して別途まとめたいのでまたの機会に。

では本題へ。

内容サマリ

5回目の講座は「人材開発・キャリアマネジメント」でした。(再掲ですが「Day4: ピープル・アナリティクス」は、自身の主業務であり別途まとめたいので飛ばします)

セクションは以下の3つ。

Day5 アジェンダ:

- 1. 人材開発の目的とトレンド

- 2. キャリアマネジメント

- 3. 人材開発の原理原則

「人材開発の目的とトレンド」では、そもそも「人の成長とはなんなのか?」や「人はどんなことで成長をするのか」という理論的な知識についてのセクションでした。「キャリアマネジメント」では、キャリアマネジメントに必要な4要素や原理原則から、タレントデータベースの整備や職務内容の体系的分類の整備が必要なことなどを学びました。「人材開発の原理原則」では、どういう方法での学習提供が良いのかや、提供する学習プロセスの原則などを学びました。個人的には、組織と人の「成長」に関わる理論に関しては、エンジニアリングマネージャー時代も何度かまなぶ機運があったので興味深いトピックでした。

学び

講義内で個人的に気になった学びと備忘録です。(講義の3セクションから気になった点だけ抜き出してるので順不同です)

定期的にふりかえりたい学び:

- 1. どうしたら人は成長するのか?

- 2. キャリアマネジメントと人材開発とは何か、何が違うのか

- 3. 人材開発

学び1. どうしたら人は成長するのか?

「どうしたら人は成長するのか」に関しては、人や組織の成長理論を学びました。人材開発にせよキャリアマネジメントにせよ、人が成長する理論を指針にすることでゴール設定や施策の拠り所になるので大事なポイントです。

ということで、このセクションにて出てきた理論の一部を紹介します。

■ 成人発達理論

書籍も有名でご存知のかたも多いと思いますが、ロバート・キーガン氏の成人発達理論があります。成人してからの「知性」「意識」の発達を考える理論で「人は生涯を通して成長し続ける存在である」という考えに基づいています。エンジニアリングマネージャー時代にも読んだ名著『なぜ人と組織は変われないのか』や『なぜ部下とうまくいかないのか』にも登場しますがこんな図で表現されています。

図の左側は理論のベースとして、人間の成長には「水平的成長」「垂直的成長」の2軸があるというものです。水平的成長は、知識やスキルの成長です。学習や研修によって新たな知識やスキルを身につけることが可能です。垂直的成長は、知性や意識といった内面の成長です。考え方や見方などが変化することで、人との関わり方や発想、話し方など様々な面が変化します。その変化により、気配りができるようになったり、柔軟な発想ができるようになったりなど、内面の変化が周りに認識されることが垂直的な成長と言えます。

図の右側は、「垂直的成長」= 知性に関する成長の3段階を表しています。引用させて頂いた記事がわかりやすかったのですが、ざっくりいうとこんな感じ。

知性に関する成長の3段階:

- 「環境順応型知性」:周りの影響を受けやすい人

- 「自己主導型知性」:自分なりの判断基準(価値観)を持つ人

- 「自己変容型知性」:価値観をバージョンアップし続ける人

参考: 成人発達理論とは

つまり、知識・スキルの成長のみでは限界があるので、いろいろな価値観を受け入れることによって見方のメガネを増やそう!ということです。(雑)

ちなみにこちらのwebも説明がわかりやすかったです。

■ 70-20-10の法則(ロミンガーの法則)

こちらもご存知の方も多いかもしれませんが、成功したリーダーは学びの割合と方法が以下のようになっているという理論です。

70-20-10の法則(ロミンガーの法則):

- 70パーセントが、困難な仕事から学ぶ

- 20パーセントが、他の人から学ぶ(ほとんどの場合は上司)

- 10パーセントが、研修コースや読み物から学ぶ

もう少し具体の内容もふくめた図でいうとこんな感じ。

つまり、仕事になぞらえればOJTやAssignment、Challengeこそが学びということになりますね。

学び2. キャリアマネジメントと人材開発とは何か、何が違うのか

「キャリアマネジメントと人材開発とは何か、何が違うのか」に関しては、わかっていそうで明確に説明できない自分もいたので自分なりに調べてまとめてみました。近しい概念として「人材育成」や「タレントマネジメント」なども比較してみます。

大きな違いとしては、焦点を「個々の従業員」にあてているか「組織」にあてているかが違います。「人材開発」などはわかりやすいですが、組織全体の目標達成に必要なスキルと能力の開発に重点を置いて、従業員の成長を組織のニーズと結びつけることを目的としています。たとえば、組織課題として「feedback文化の醸成」のためにまずは「マネージャー研修(feedback講座)」をしようということであればそれは人材開発になるでしょう。また、「施策例」に関しては、同じ名前でも焦点や目的によっては複数にまたがるものもあります。

また、講義中のDiscussionにて「海外の会社だと、新たなJobの獲得や昇格のためにIDP(Individual Development Plan)を作成して上司とすり合わせる」という話しをきいて、日本でも「会社から成長させてもらう」のではなく「自身でどう成長したいかを考える」ということをもっと積極的にやるべきだなと思いました。

例としてLenovoのIndividual Development Plan (IDP) ページをおいておきます。

学び3. 人材開発

「人材開発の原理原則」のなかから個人的に気になったのは3点です。

気になった「人材開発の原理原則」:

1. 対象者の学習スタイル、トレーニングスタイルのマッチを意識する

2. 行動変容の観察により効果測定をする

3. 「できない」を解決。「やらない」は解決しない

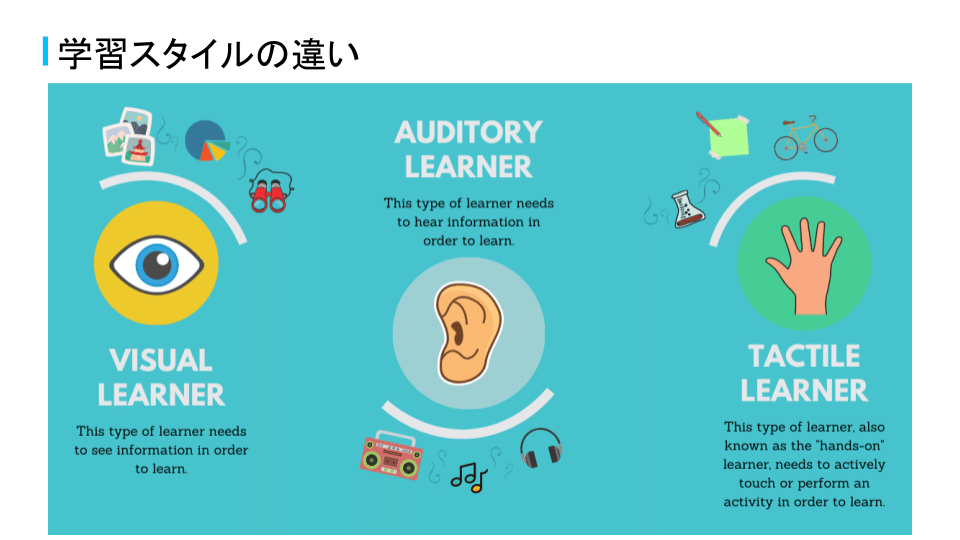

「学習スタイル」ですが、人によって「Auditory(聞くタイプ)」「Visual(見るタイプ)」「Tactile(やってみるタイプ)」の不得手が異なるという理論です。

これは「たしかに」と感じた理論で、自分でいえば聴くタイプのなにがしかは頭に残りづらいことがあります。会議でも議事録を取ってテキストで認識したり構造や関係性を図示することで理解することが多いです。

また、学習タイプは各人どれか1つということでもなく、自分であれば診断を受けると以下のような割合ででます。

tweeeetyのLearning Type:

- Auditory: 15%

- Visual: 50%

- Tactile: 35%

この学習スタイルの診断は無料で受講可能なので興味あるかたは受けてみてはいかがでしょうか。

「学習」に関しては「人材開発における学習原則」というのもあります。学習をする「動機づけ」からはじまり、参加して、練習し、て改善する...というサイクルをまわすわけですが、とりわけ重要なのが「ふりかえり・改善」と「気づき」とのこと。これも、自身が学習する側として考えれば「まぁそうだよね」という感じだと思いますが、人事として学習プログラムを作成する側のときは「”ふりかえり・改善”と”気づき”をプログラムに盛り込めるか」が成功の要因ということになります。

学びを活かすには?

この講義を受けて「もしHRとして人材開発を担当するなら?」と考えてみました。

まず「さて、何をどう進めよう?」と考えはじめると思います。今回の講義を受けたことで、この最初の段階において「人材開発をふくむHR戦略は、事業戦略に沿って考えること」と「成長理論(70-20-10の法則など)の原理原則に沿って考えること」をセットで検討することが大事という学びを得ました。

たとえば、「人材開発」であれば「組織的な成長と効率の向上」が目的ですが、「組織的な目的」 = 「ビジネスの達成のため」であり「ビジネスの達成に必要な能力はなんなのか?」がキーポイントになります。その上で成長の理論や学習の原理原則にもとづいてプログラムを設計することで「芯を食った学習」になります。

人材開発にせよ、キャリアマネジメントにせよ、単に従業員に好きなものを好きなようにボランティアで学習させたいわけではないはずです。となると、「何を学習させるのか?」「どう成長してもらうのか?」には指針が必要であり、その指針が「ビジネス」と「理論」によって成り立つということの解像度が上がりました。

おわりに

これまでは「タレマネ」というと「タレントデータベースをつくって活用すること」くらいにしか考えていませんでした。今回の講義を受けたことで「タレマネ」しかり「人材開発」しかり、何のためにどう考えて提供しているのかの解像度があがりました。人事の機能や考え方は、どの現場どの職種でも役立つものが多いので今後も積極的に学んでいきたいです。

■ 連載について

このnoteは連載です。12/18から数日にかけて一連をリンクしていきますので良かったら読んでみてくださいませ。

■ 謝辞

このnoteを書くにあたり、内容や画像の引用については事前にEvery HR Academyさまの許可を頂いております。快く許可をくださった主催の松澤さん、ありがとうございます。人事の原理原則が体系的に学べる数少ない講座です。気になる方は、受講を検討してみてはいかがでしょうか!

いいなと思ったら応援しよう!