人事チームでスクラム導入 - 共有ビジョン(ミッション・インセプションデッキ・ロードマップ)をつくってみた

こんにちわ。

メルカリ人事部門にて人事データ分析を担当しているtweeeetyです。

HR Data Managementというチームにて、いわゆるPeople Analyticsを推進しています。

さいきんは「強いチームをつくる」という個人的なミッションのもと、スクラムを導入しています。なぜスクラムか?というと、「強いチーム」とは「変化に強く自己組織化したチーム」であり、「変化に強く自己組織化したチーム」とは「スクラムチーム」であるという仮説を持っているからです。

今回は、ゼロからスクラム導入をした知見・経験をまとめるべくnoteをいくつか書いていこうと思います。

今回とりあげるのは「共有ビジョン」です。

1. 共有ビジョンとは何か

まず最初に、ここでの"共有ビジョン"は「学習する組織」からもってきた言葉を拝借しています。学習する組織における"共有ビジョン"は、チームのメンバーが共有して描く未来への憧憬であり、「我々は何を目指すのか」「我々はどうありたいのか」といった問いの答えにあたります。

スクラム導入に関していえば、本来は「インセプションデッキ」がそれにあたります。

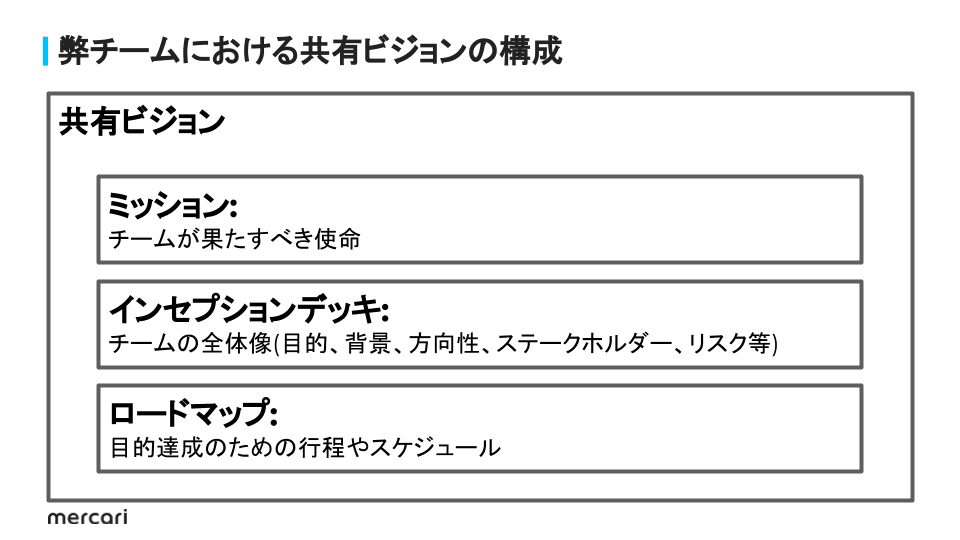

しかし、個人的にはチームの目指すべき指針として、ミッション/インセプションデッキ/ロードマップを作るとより良いと思っています。そして今回はこれらをまとめて共有ビジョンと呼んでいます。(あくまでも個人的な命名です)

図で示すとこんなイメージです。

一応、それぞれの参考サイトも載せておきます

共有ビジョン:

ミッション:

インセプションデッキ:

ロードマップ:

2. なぜ共有ビジョンが必要なのか

なぜ共有ビジョンが必要なのでしょうか?個人的には2つの理由で必要だと考えています。

なぜ共有ビジョンが必要なのか?:

1. 共有ビジョンにより、目指すものがクリアなほどみんなのモチベーションの源泉となるから

2. 共有ビジョンにより、チームのモチベーションが高いチームほど成功確率が高まるから

ちなみに、学習する組織の"共有ビジョン"は以下のように述べられています。

学習する組織の共有ビジョン:

効果的な共有ビジョンは、私たちの人生に感動と意味を与え、私たちの持てる力を超えて、それまで想像もしていなかったような大きな力を発揮させる原動力になります。

つまり、「なぜそれを目指すのか」「なぜこれをやるのか」「なぜわれわれはここにいるのか」そういった問いを深く考えてクリアにし、メンバー間で共通理解をつくることで成功に近づくのです。

2.1. 誰もが同じ方向を向いていると思い込まない

ミッション・ステートメントやエレベーターピッチは簡潔なほど良いです。

しかし、簡潔にできたからといって「誰もが同じ意味、方向性として理解しているだろう」と思い込むとキケンです。

たとえば、われわれが目指したいことのひとつに「データの民主化」がありました。言葉としても簡単だし方向性としても良さそうでした。しかし、共有ビジョンのディスカッションのなかで「データの民主化はなぜやるんだっけ?」「データの民主化は具体的に何をすることなんだっけ?」と深堀してみると、各人で思い描く姿が違ったということがありました。

一番大事なものだからこそ何度もチームで話し合う、言語化してみる、アップデートしていくことが大事だと思います。

3. どのように共有ビジョンを導入したか

共有ビジョンはどのように作成すれば良いのでしょうか?

どう作成していけば良いかわからない、という場合も多いと思います。そういう場合は素直に「第三者に頼る」と良いです。「第三者」は人でも書籍でも良いです。

今回は「第三者に頼る」+「スクラム導入」 を鑑みて輪読会を導入していました。チーム発足時に「共有ビジョンが必要だ。いわゆるイセンプションデッキのようなもの。そのためにまずは輪読会をしよう」と決めていました。そのため、共有ビジョンの導入までは以下のステップで行いました。

導入ステップ:

1. 輪読会にてスクラムのインプットを行う

- インセプションデッキは何?なぜ必要?をまなぶ

2. インプットをもとにインセプションデッキを作成してみる

3. インセプションデッキ作成会の前後にミッションやロードマップも作成していく

ちなみに「輪読会の導入」に関しては以下にまとめています。

インセプションデッキはアジャイルサムライなどを読みつつ真似をすればある程度はカタチになるでしょう。ミッションもインセプションデッキの「我われはなぜここにいるのか?」や「われわれは何を目指すんだっけ?」をディスカッションして拡散と収束を繰り返すことで決まっていくと思います。

ただし、ロードマップはちょっとコツが必要です。作成方法もいくつかありますが、今回はボトムアップ型でつくるロードマップ作成を簡単に紹介します。

3.1. ロードマップミーティング

われわれのチームでは、Miroというツールにてこんな感じのボードを用意してアクティビティを行いました。

ボードのStep1-4までは以下のながれで行いました。

■ ながれ

Step1:

ボード全体の説明をします

Step2:

目的や目指すものとなるミッションやエレベータピッチを掲げてチームで再確認します

Step3:

目的や目指すもを達成するために必要なことをブレインストーミングし、必要に応じてグルーピングします。もし、最初からわかっていれば画像のようにいくつかの領域ごとにブレストを行うとフォーカスしやすいです

Step4:

Step3であがった必要なことを時系列にマッピングしていきます

難易度や必要なこと同士の依存関係を鑑みてならべます

■ Step3のコツは「アウトカム思考」

コツは、付箋に書き出す内容を「アウトプット」ではなく「アウトカム」を意識する、ということです。たとえば、「◯◯をしたい」という付箋を書きたくなった場合、「◯◯は何が良いんだっけ?」「✗✗がないと何が困るんだっけ?」と問いかけます。問の答えを書き出しましょう。この場合、「◯◯をしたい」は「アウトプット」、「問いの答え」が「アウトカム」です。

つまり、アウトカムとは成果やインパクトであり、「将来、どんな成果やインパクトを出したいですか?」という問いに変換する作業でもあります。

ちなみに、付箋にアウトプットを書いてはいけない、ということではありません。インパクトや成果が中心になるように書きましょう、という話しです。同一付箋内に両方書くも良いですし、付箋をアウトプットとアウトカムで色分けするも良いでしょう。

4. 共有ビジョンつくってみてどうだったか

控えめにいってとても大事で有用だと思います。

このディスカッションができるチームかどうかは、チームのモチベーション、チームの成功、倫理的安全性すべてに関わってくことだと思います。

ただし、心構えとして「めっちゃ時間がかかる」ということを念頭において進めると良いと思います。

ミッションやインセプションデッキは、1,2時間では決まらないことが多いです。時間が短ければ良いわけでもないですし、チームみんなが納得するまでディスカッションすることが重要だと思います。ロードマップも同様に、仮に週1程度でロードマップを決める会を開いた場合、数ヶ月かかることもざらです。

走りながらで良いので常に話し合ってアップデートしていける環境や姿勢が重要だと思いました。

参考

おわり

共有ビジョンを決めるミーティングは、ノッてくるとワクワクすることも多いです。

ああでもない、こうでもないを繰り返すので衝突することも多いですが、長い目でみてやってよかったと思えるはずです。

チームでディスカッションしましょう!

スクラム導入に関しては以下のnoteが連載になっています。

気になったら覗いてみてください🍻

いいなと思ったら応援しよう!