【読書メモ】『ローマ人の物語Ⅰ ローマは一日にして成らず』(著:塩野七生)

塩野七生さんの『ローマ人の物語』、シリーズ自体は1992年から始まってますので、存在自体は大学生のころから知っていましたが、初めてきちんと読んだのは文庫版が出始めた2002年のころでした。確か、ちょうど仕事で金沢に入ることが多く、そちらのお供に羽田空港の書店で買い求めていたのを覚えています(北陸新幹線の開通前です)。

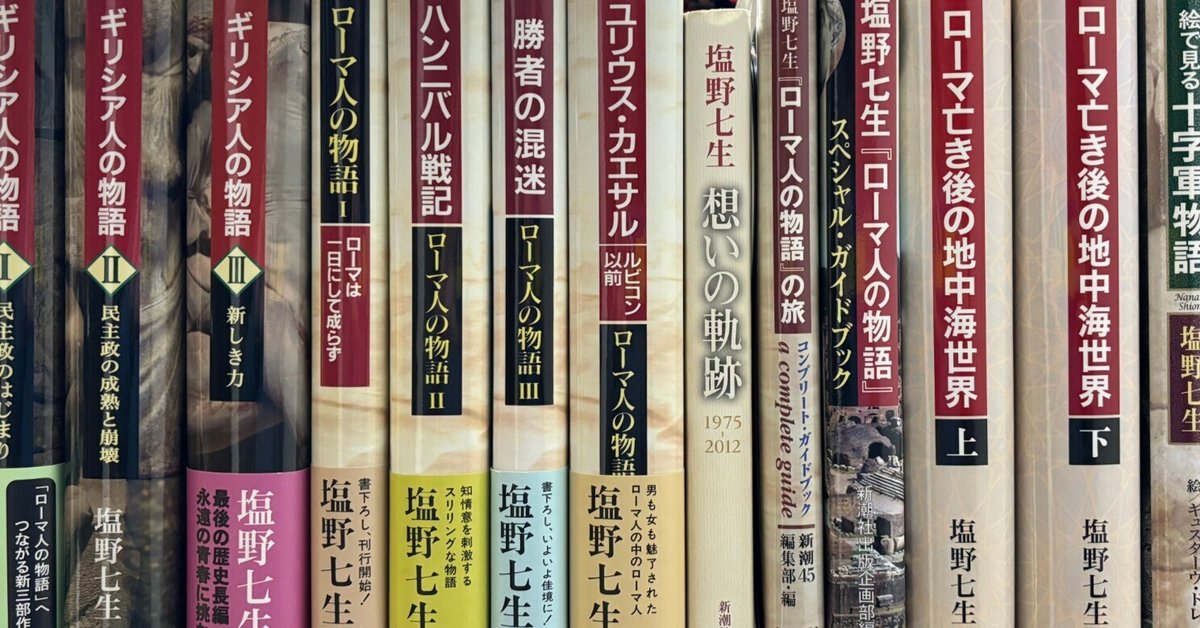

その後、続きが気になってもハードカバー版には手を出さず、2011年に完結した文庫版(全43巻)を追いかけていたのですが、数年前にふと思い立ち、ハードカバー版での再読を試みた時期がありましたが、3巻目くらいで挫折しています。折々で文庫版をさらっと読み返すくらいはしていたのですが、ここ最近の世界の在り様が急速に変わりつつあることも踏まえ、あらためて再チャレンジしてみようかと。

知力ではギリシア人に劣り、体力ではケルト(ガリア)やゲルマン人に劣り、技術力ではエトルリア人に劣り、経済力ではカルタゴ人に劣っていたローマ人が、これらの民族に優れていた点は、何よりもまず、彼らのもっていた開放的な性向にあったのではないだろうか。

さてハードカバー版の1巻ですが、時代的には、ローマ創世神話から、建国、王政を経ての共和制が安定し始めた時期、対ハンニバル戦の前で、「いわゆるローマ」になる前の物語が舞台となります。ローマは決して最初から強いわけではなく、周辺諸国と比べても劣っているとの評価であったローマ人が、どうして1000年もの覇を唱えるに至ったのでしょうか。

敗者でさえも自分たちに同化させるこのやり方くらい、ローマの強大化に寄与したことはない

既成勢力が新興勢力を抱きこむのが、ローマでの常套手段

これはローマ人の生来の気質でもある「開放性」「寛容性」にあるとのことですが、興味深かったのは、当時先進国であったギリシャの政体を、そのまま踏襲するのではなく、自分たち用に編集(カスタマイズ)したとの点。王政、貴族政、民主政の、それぞれのいいとこどりをして、それに対するリスクヘッジは「法」との普遍的な価値観で行うように。

自由がないところには発展はないし、秩序のないところでは発展も永続できない。とはいえこの二つは、一方を立てればもう一方が立たなくなるという、二律背反の関係にある。この二つの理念を現実の中で両立させていくのは、それゆえに政治の最も重要な命題

そうした普遍的な軸があったがゆえに、他民族の宗教にも寛容で、また、ローマ市民の責務を果たすのであれば、他民族を受け入れるのに抵抗もなかったのでしょう。なんて思うと、以前から感じているのですが、日本人ともどこか通じるものがあるな、と。ふと、この辺りは松岡正剛さん言うところの「編集力」がわかりやすい概念だなぁ、とも。

何はともあれ、1000年続くことになる「ローマ」の始まりの物語ですが、それはまた、滅亡の時まで繰り返し語られることになる「ローマの寛容」の物語でもあるのかな、と。

歴史とは学ぶだけの対象ではない。知識を得るだけならば、歴史をあつかった書物を読めば済みます。そうではなくて歴史には、現代社会で直面する諸問題に判断を下す指針があるのです。

とは、別の寄稿文での塩野さんの言ですが、私もこれこそが「歴史の社会的有用性」の最たるものだろうと思います。一つ注意しておきたいのは、今現在の価値観で歴史の事象を審判するのではなく、当時の価値観をベースに理解した上で、現在の価値観への「活かし方」を考えるとの点でしょうか。

自由・平等・博愛を高らかに唱えれば唱えるほど、自由・平等・博愛の実現から遠ざかるのはなぜか、という疑問をいだきつづけてきた。

あらためて、ここ最近の世界情勢の急速な悪化度合いを踏まえながら、、「歴史は繰り返す、その面差しを変えて」、「人は、同じ過ちを繰り返す…まったく」なんてコトを考えながら、そして今現在が認知戦の真っただ中であることも踏まえつつ、ローマ人の物語を久しぶりに追いかけていってみたいと思います。