『貸本屋おせん』(高瀬乃一・著)

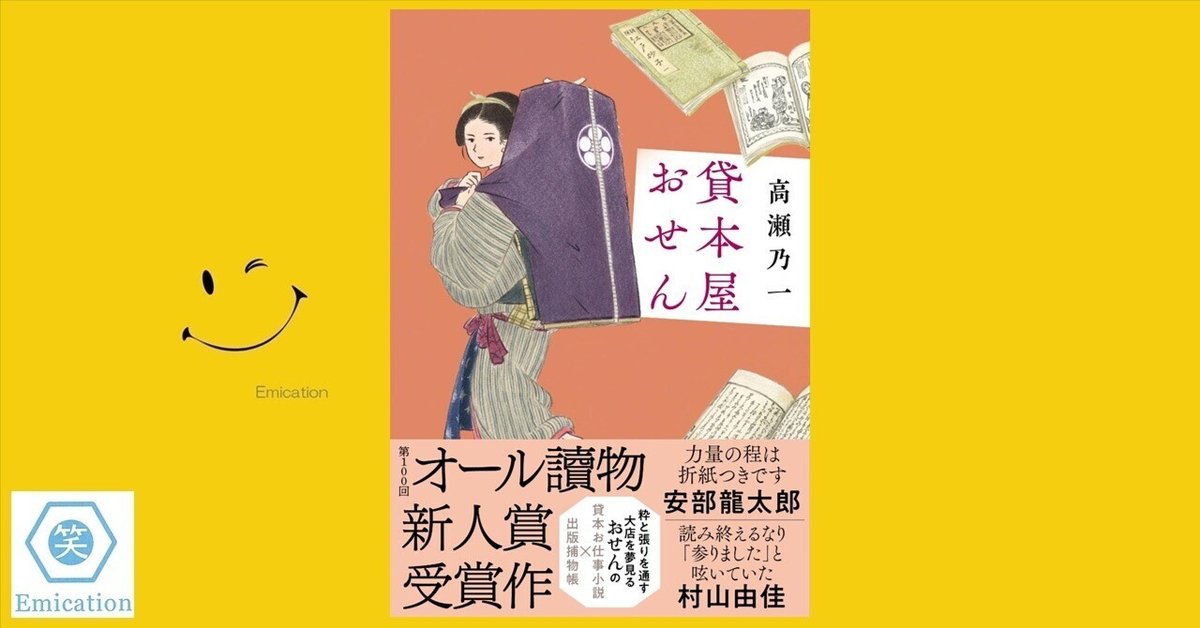

表紙・裏表紙に、いろいろな和本、錦絵が配され、大きな荷物を背負った若い女性が描かれた、第100回オール読物新人賞の受賞作『貸本屋おせん』(文藝春秋・刊)を読みました。

帯に、「粋と張りを通す 大店を夢見る おせんの 貸本お仕事小説×出版捕物帳」とあり、江戸時代の仕事のようす、そして捕り物の躍動(?)が語られることを思い、本書を開きました。

主人公のおせんは、“女だてら”に重い荷物(本)を担いで貸本屋『梅鉢屋』を商っています。

かしほんや【貸本屋】

図書・雑誌などを期限を定めて有料で貸し出す職業をいう。 貸本店ともいう。貸本屋は,江戸時代寛永年間(1624‐44)以降,しだいに民衆向けのかな書き中心の小説,実用書,娯楽読物が出版されるようになり,それらを売り歩く行商本屋の兼業として始まったとみられる。

最初に舞台となる浅草、日本橋、深川の地図があり、登場する千太郎長屋、地本問屋、団扇問屋、料理屋、刃物屋、中宿、妓楼などが記されています。

この地図に、本を担いでおせんの歩く姿、捕物に駆け回るようすを重ねると、話の“絵(映像)”に広がりや深まりが感じられます。

物語の舞台は、文化年間の江戸浅草。女手ひとつで貸本屋を営む〈おせん〉の奮闘を描く。

天涯孤独のおせんは今日も高荷を背負って、江戸中を振り売りして歩く。時に幕府の狗に目をつけられ、板木泥棒、幽霊騒ぎ、幻の書物探し…さまざまな事件に巻き込まれながらも、おせんは退かない。

すべては本を読み手に届けるため。

本書に限らず、“市井の人”の物語は、読み手の世代によって違って伝わってくるように思います。

江戸時代に、“年頃の女性”が、結婚する気配も見せず、仕事に精を出す姿は、周囲の人々にどのように見られていたのか、若い読者には“イントロ”が必要かもしれませんが、「この時代は、こうなんだ。」で、貸本屋と捕物に浸って物語を楽しみましょう。

江戸時代、すでに江戸庶民の識字率は70%以上だったと言われます。庶民にとって「本を読む」(読書)ことは楽しみだったでしょう。

とはいえ、紙は貴重であり、版元(出版社)も手仕事で大量の本はできません。限られた本、貴重な本を、庶民に届けるのが貸本屋の仕事です。

「事情はわかった。だけど日延べ見料はきっちりと頂かないとね」

「やっぱり閻魔さんだ!」(略)

「梅鉢屋は本を日延べすると、おっかない形相で、地獄の果てまで追いかけるって。(略)」

貸本屋『梅鉢屋』の“商売”にかける思いと行動、そして“情”に、わくわくし、引き込まれます。

江戸時代の粋なやり取り、テンポのよい内容、そして色咄…、“ビブリオ捕物帖”を楽しみました。

みなさんにお薦めの一冊です。

読書メモより

○ 「たかが本だよ」

善人も悪人も、同じ本を見て笑い悲しむ。ときに憤り、あきらめ、それでも次の丁をめくらずにはいられない。そして一度読まれた本は忘れさらせて、みな現に戻っていく。本なんて、そんなもんだ。だから、せんは貸本屋として、本を守らなければならない。

目次

第一話 をりをり よみ耽り

第二話 板木どろぼう

第三話 幽霊さわぎ

第四話 松の糸

第五話 火付け

【関連】

◇高瀬乃一 (@takase_noichi)(Twitter)

◇「何とかおせんを愛される子に!」――大反響『貸本屋おせん』はこうして生まれた(高瀬乃一)…(本の話)

◇オール讀物 (@ooru_yomimono)(Twitter)