日本の教育はコスパ最強!?

先日、埼玉で教員の方の時間外労働に関する訴訟の判決が出され、今日的に注目を浴びています。日本の教員の労働時間が長いこと、その内容が多岐にわたることは既に知られるところです。

こと残業代に触れると、企業のような見方をすれば「みなし残業」のような扱いで手当に含まれていますが、数十年前に「時間外労働は月10時間程度」とした制度が、今も続いています。

学校現場は常に動いている状態(しかも自転車操業も珍しくなく)であることもあり、多くの人が問題と感じていながらも、根本的に制度を変えるには至っていません。

ここでは、訴訟内容等の是非について、というより、もう少し広い視野で、日本の教員の業務を切り口に「コスパ」を見ていきたいと思います。

1 日本の教員の1日あたりの平均残業時間量・持帰り時間量

まず、教員が1日あたりどれくらいの時間働いているかを見てみます。

株式会社リベルタスコンサルティング(文部科学省委託)「公立小学校・中学校等 教員勤務実態調査研究」2018.3より

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/09/27/1409224_005_1.pdf

この調査によれば、平日休日問わず、1日あたり3時間ほど残業や持ち帰り仕事をしていることになります。

自治体により勤務時間に多少差異はありますが、単純に+3時間すると、1日あたり11時間、通勤時間等も加味すれば、1日の半分は仕事に充てている状態です。

もちろん、多いか少ないかは、見て下さっている方にもよるかと思います。「もっと働いている!」という方もいれば、「これが平均はヤバくないか?」という方もいらっしゃるでしょう。

確かに、あくまで平均なので、過労死ラインを飛び越えているという方もいますし、バリバリの子育て世代で定時退勤&家では仕事できない!という方もおりは、時間は少なくなると思います。

ただ、小学校勤務の自分の例ですが、数分で昼食(給食)を食べる日々は就職当初からあまり変わっていません…勤務時間だから仕方ないのでしょうか笑

法的には、子どもの昼休みが自分の昼休みになっているそうですが、休むことはないですね。何とかしたいですが笑

2 日本の教員の仕事

日本の教員の仕事は多岐に渡る…と言われますが、どのくらい多岐に渡るのでしょうか。

端的にまとめられたものがありますので、引用します。

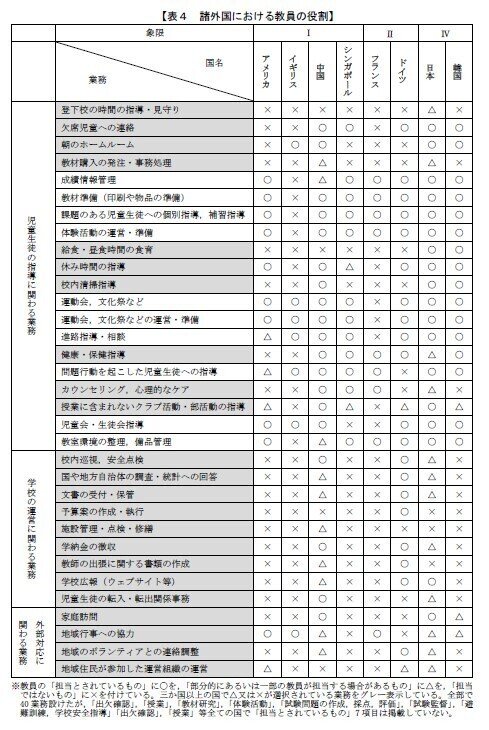

国立教育政策研究所「学校組織全体の総合力を高める教職員配置とマネジメントに関する調査研究報告書」(2017.3)

https://www.nier.go.jp/05_kenkyu_seika/pdf_seika/h28a/kyosyoku-1-8_a.pdf

こうしてみてみると、国の間での差異がわかりおもしろい…と言いたいところですが、日本多いですね笑

しかも、日本の中で×が付いている項目、自分はやっているような…あれ?笑

いずれにせよ、やはり日本の教員の業務が多岐にわたることが分かります。

3 日本の教育は「コスパ最強」!?

ちなみにこのフレーズ、自分は某大学の教授からお聞きしましたが、あまりに的を射ていたので使用させていただきます。(ご本人許諾済み)

これをとても端的に表した図がありますので、引用させていただきます。

広田照幸『教育改革のやめ方』2019岩波書店 p.40 ※○囲みは加筆

縦軸は、PISA調査での数学の得点(2003年)、横軸は、教育費重点支出指数…ざっくり言えば、教育にどれくらいお金をかけているかです。教育予算の多くは人件費になるため、おおよそ教員にどの程度お金をかけているかも推測できます。

日本は見つけられましたか?上の方にいるので、数学の得点は高い方、しかも左の方なので、教育にお金をかけていない方、ということになります。

つまり、ほんとにかいつまんだデータではありますが、日本の教員は、残業や持ち帰り仕事は多く、多様な業務をし、学習指導で成果を出している…にもかかわらず、さして予算はかけられていない、ということが垣間見えます。

日本の教育は「コスパ最強」と、言える気がしてきませんか?

4 終わりに

いかがでしたか?

整理してきたつもりですが、自分もコスパ最強の一部であるかと思うと、複雑な心境です。

ちなみに、先出の某大学教授は、「『コスパ最強』の教育はもう限界」であることを認識するべき、と述べていました。

限界どころか、既に崩壊しかけている、と指摘する人もいるでしょう。

ただ、残念ながら、教育界から叫んでも、あまり変えられる予算を組んでいる方々には届かないのかもしれません。

どのように変えていくか、変えていけるところはどこか、現状の中から取り組もうとする意識は持ち続けたいと思っています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました☆