読書と「ムダ知識」

本好きはいまや絶滅危惧種

先日公表された文部科学省「令和5年度国語に関する世論調査」によれば、1か月に本を「1冊も読まない」という人が増加し、初めて6割を超えたという。読書量が以前に比べて「減っている」とした人も約7割にのぼるという。

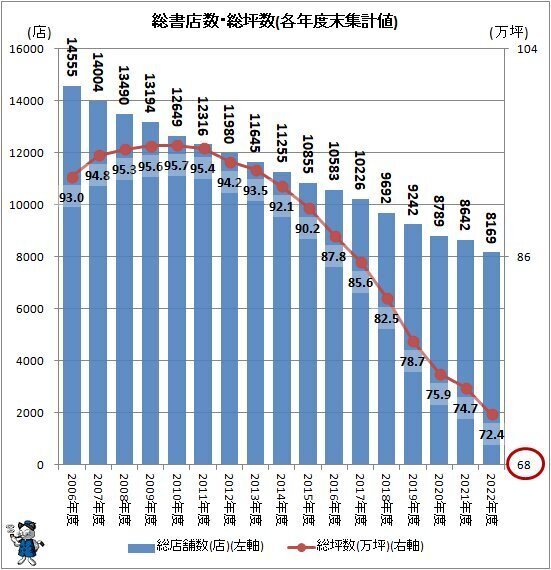

こうした「読書離れ」に伴って、当然のことながら出版物(書籍・雑誌)の総販売金額も1996年をピークに減少が止まらず、書店の数も20年間で半減して約8000店にまで減少した。いまや書店がひとつもない「書店空白地帯」は全国の市区町村の26%にのぼるという。

泣く子とネットには勝てぬ

ちなみに、冒頭に挙げた文部科学省調査によれば、読書量が減っている理由は

1位 情報機器(スマホ、PC等)で時間が取られる 43.6%

2位 仕事や勉強が忙しくて読む時間がない 38.9%

3位 視力など健康上の理由 31.2%

とのこと。

なお、同調査で「本を一ヶ月に一冊も読まない」と答えた人に、本以外の文字・活字情報(SNS、インターネット上の記事などを含む)を読むことがどのくらいあるかを聞いた設問では「ほぼ毎日ある」と答えた人が全体の75.3%、20〜50歳代ではいずれも80%台となっている。

やや乱暴だが、本を情報収集のための媒体(メディア)とするならば、本を読まない人は、そのほとんどが本の代わりにネットから情報収集を行っているということになる。

まあ、これはさもありなんという気がする。なにせ本から情報収集するのはめんどくさい。まずどの本に必要な情報が載っているかがすぐにはわからないし、その本の中のどこらへんにその情報が掲載されているかを探すのもたいへんだ。さらに、ある程度目星がついたとしても書店か図書館に出向いてその本を入手する必要がある。Amazonでポチったとしても手元に届くのに1〜2日はかかる。

その点ネットはすばらしい。キーワードを打ち込むだけでGoogle先生が瞬時に必要な情報を取り出してくれる。しかもタダで。

つまり、少なくとも情報収集という点では、

本はネットに比べてコスパ・タイパが悪すぎるのだ。

そう考えると、読書量が減った理由の第二位に「仕事や勉強が忙しくて読む時間がない」が挙げられているのも納得できる。私なんぞは、仕事や勉強のためにこそ本を読む必要があると思っていたのだが、今はそんな悠長なことを言っている場合ではないということらしい。

最近のベストセラーに『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』という本があるが、著者の三宅香帆さんによれば、自分がいま求めている以外の情報は「ノイズ」だとみなす人が増えているという。なるほど。

なので、不必要な情報=「ノイズ」が多い本よりも、「ノイズ」が少ない(=自分が求めている情報にタイパ・コスパよくアクセスできる)インターネットや、必要な情報に特化された「自己啓発本」「ハウツー本」のたぐいを多くの人が選好するようになっているということらしい。

「ノイズ」はムダなのか?

しかし。ここであえて言わせていただきたいのが、仕事、特にクリエイティブな仕事をするうえでは、「ノイズ(今すぐには必要じゃない情報)」は意外に重要なんじゃないか、ということだ。

というのは、自分の経験から言わせてもらうと、いわゆる「仕事ができる人」というのは、いろんなことをよく知っている人、いわゆる「引き出しがたくさんある」人であることが多いからだ。

雑学というかトリビアというか、「そんなしょうもないことまでよくご存知ですね」という人のほうが、頭の回転が速い、鋭い、という印象が強い。そしてなにより話していて楽しい。

そういう人と話をしていると、眼前のテーマについて議論しているさなかに、まったく違う分野からの情報や知識、あるいは考え方をぶっこんできてくれることがあるのだが、そうした異なる視点が取り込まれることで議論に深みと広がりがもたらされ、それが結果としてブレイクスルーにつながる、ということが少なくないのだ。

そういう人は雑学やトリビア、つまり「ノイズ(当面すぐには必要とされない情報)」を自分の脳内にいろいろと蓄え込んでいる人なのだと私は思っている。ではそういう人は脳のキャパが常人に比べて大容量なのかというと、けっしてそんなことはなくて、おそらくは脳内に取り込む情報の取捨選択のセンスが良い人なんだろうと思う。

たぶん、その人の頭の中には、当面必要ではないノイズ情報をとりあえず格納するためのスペース(それこそ「引き出し」)が確保されていて、そこに当面必要じゃないけど、自分がおもしろいと思ったことや興味をもったことなんかを、とりあえずしまい込んでいるんじゃないか。

しかも、ただ記憶しているだけじゃなくて、ネットで言えばハッシュタグみたいなものをつけて、なにかのときに引き出したり関連付けたりしやすいようにしてあるんだろうなあ、と(もちろん無意識に、だろうけど)。

で、この情報の「取捨選択のセンス」と「脳内引き出しへのしまい方」に関する能力は、実は小さい頃からの読書経験に負うところが多いんじゃないのか、というのが私の見立てである。というのは、本というノイズの多い媒体に接することを小さい頃から習慣として続けてきた人だからこそ、ノイズ情報の扱いに熟達してるんじゃないかと思うんだよね。逆説的に聞こえるかもしれないけれど。

あのシュンペーター先生は「イノベーションとは新結合だ」とおっしゃっている。「新結合」すなわち「新たな組み合わせ」のためには、組み合わせるべき異質の情報が必要になるわけだが、その際には「引き出し」の多さが強みになる。

最近よく「ダイバーシティ(多様性)」が大事と言われるが、そういう人はそもそも脳内がダイバーシティしてるということができるだろう。ていうか、教養とかリベラルアーツというのはそもそもそういうものなんじゃないのかな。

名著『渋滞学』の西成活裕先生は「無駄を議論する前提として「目的」と「期間」の捉え方が共有化されていないと、無駄かどうかの判断はできない」とおっしゃっている。本を読むことが無駄かどうかも、その「目的」や「期間」をどう考えるかによるんじゃないだろうか。

読書を通じて得た知識も、一見ムダなようでいて、実はいつか(期間)なにか(目的)の役に立つ(かもしれない)ということだ。知らんけど。

ちなみに、この話は西澤先生の『無駄学』という本に書いてあるのだが、「『無駄学』という本を読む」というのは、本好きにとってはなかなかに贅沢な行為ではないか、と思う次第である。

□□□□□

なお、余談ではあるが、若い人は知らないかもしれないが、その昔『トリビアの泉 素晴らしきムダ知識』というバラエティ番組(2002〜2006年フジテレビ)があった。その視聴率は最高27.7%・平均17.8%というお化け番組だったんだけど、そのキャッチコピーは

「生きていく上で何の役にも立たないムダな知識」

というもの。

私はこの「ムダ知識」という言葉がとても気に入っているのだが、その『トリビアの泉』のオープニングで司会のタモリがSF作家アイザック・アシモフの言葉として毎回述べる口上が

「人間は無用な知識が増えることで快感を感じることができる唯一の動物である」

というものなのだが、実はこれはアシモフの言った言葉ではない、つまり「ガセビア」だった、というのはけっこう有名な話である。

■■■■■■

最後までお読みいただきありがとうございます。もしよろしければnoteの「スキ」(ハートのボタン)を押していただけると、今後の励みになります!。noteのアカウントをお持ちでない方でも押せますので、よろしくお願いいたします!