#031.楽譜を読むための基本 6「調と音階について その1」

ただいま数回に分けて「楽譜を読むための基本」を解説しています。シリーズになっているのでぜひ過去の記事もご覧ください。

調とは何か

音楽に携わっていると必ず出てくる「調」や「音階」という言葉。演奏するにあたって絶対に必要で大切な情報ではありますが、「これは何調ですか?」とか、「cis mollの旋律短音階を演奏しましょう」などと言われるとギョっとしてしまう方もきっと多いはず。

そこで今回は西洋音楽の基礎である「調」と「音階」について、できるだけわかりやすく簡潔に解説していきたいと思います。簡潔に説明するために、いくつかの知識をすでに持っていることを前提として書きますので、もしご存知ないことがありましたら「楽典」などで調べてください。

調は「ステージセレクト」

調にはたくさんの種類があります。

私は、それらひとつひとつが「個性を持った世界」であり、例えるならゲームの中のステージセレクトのようなものだと考えています。

例えば平原のステージだったり、海、山、森、砂漠、朝、夜、夏、冬...もちろん何の調がどの世界である、と決めているわけではありません。あくまでもこれはイメージの話であり、それぞれが独立した世界を持っている、と認識したいのです。

なぜそう考えるのか。それは、調についての知識が少々乏しい奏者が、調号が付かないC dur(ハ長調)を常に基準にする傾向にあるからです。

以前どこかの部活動に伺った際、部員のパート譜を見たら調号が付いている音の線上を蛍光ペンでなぞっているのを見かけました。この考え方は、「この音が出てきたら半音上げる/下げる」と考えている状態であって、「調号が何も付いていなければそのままでよかったのに」と心の声が聞こえてきそうです。

しかしこの考え方だと、常に調号が付いていないC durを基準としていて、ステージセレクトができない(しない)状態になっているのです。本来は様々な調があるから、音楽に彩りが生まれ、変化を楽しむことができるのです。

調と長音階

今からおよそ400年ほど前に、1オクターブを12個に分割した「平均律」が考えられました。この12分割した隣り合う音を「半音」と定義し、これを元に規則性のある音程の連続によって「音階」ができました。

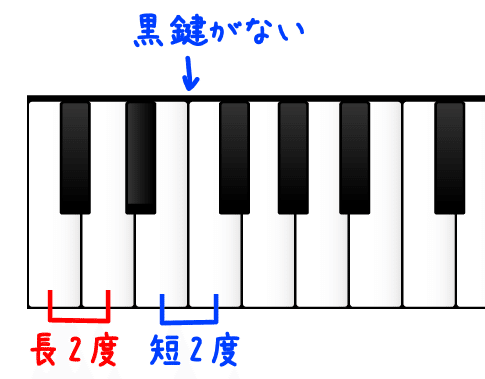

音程は「度」という単位で表し、まったく同じ音を「完全1度」を定めました。隣り合う「ド」と「レ」は2度になります。以下の鍵盤イラストを参考にしてください。「ド」と「レ」の間には黒鍵が存在しているので、これは半音2つ分の音程であることがわかります。この音程を「長2度」と呼びます。

一方で、「ミ」と「ファ」も隣の音なので同じく2度ではありますが、この間には黒鍵がありません。したがってここは「半音」であり、同じ2度でも「短2度」と呼びます。

音階は原則としてこの「長2度」と「短2度」の2種類によって構成されています。

では具体的にどのような順番で音階が構成されているか確認してみましょう。それでは「C(=ハ)(=ド)」の音をスタートして音階を演奏ます。

Cの音からスタートすると、全部白鍵だけで音階が演奏できます。その際、短2度の部分が2箇所ありました(ミ→ファ/シ→ド)。この音程の順で構成されている音階が「長音階」、長調です。

そして平均律の最大の特徴は、「どこから始めても音階が成立する」点です。

例えば半音上の音から先ほどと同じ音程間隔で演奏するとこのようになります。

このように、すべての鍵盤を音階のスタート音(=主音)として音階を作れるので、主音の音名を音階の名前にし、それぞれを差別化しています。そして楽譜上では視覚的にわかるように五線格段の左側、音部記号の横にシャープやフラットを記し、それを表すことになりました。

したがって、白鍵だけで演奏している長音階は、音階のスタート音が「C(ハ)音」なので、

日本語→「ハ長調(の音階)」

ドイツ語→「C dur(ツェー・ドゥア)(の音階)」

英語→「C major(スケール)」

と呼び、楽譜上では調号が付きません。

なお、「ドゥア」「major(メジャー)」は長調、「スケール」は音階という意味です。

それぞれの音につけられている名前(=音名)「ドレミファソラシド(イタリア語)」「CDEFGAH(英語ではHではなくB)」「ハニホヘトイロ(日本語)」に関してはここでは割愛しますので、知識が曖昧な方は楽典で確認してください。この記事ではこの先、日本の音名とドイツ音名を中心に話を進めます。

調号の仕組み

調号とは、楽譜上でその作品が何調かわかるように書かれた記号です。

シャープ系の調

シャープはこのような順番で記されます。

音階は7種類の音で作られていて、それぞれの幹音(シャープやフラットが付かない音、鍵盤の白鍵部分)にシャープを付けられるわけですから、最大で7つ付けられます。

経験を積むと、この調号を見ただけで、音階の主音(=調)が何かわかります(長調か短調かは調号だけでは判別できませんが)。調については知ろうと学び続ければ近い将来全部の調を覚えられます。

ではそのきっかけとして、「なぜこの調号がその調なのか」を導き出す方法を解説します。ひとつの例として、シャープ系の調はこのように知ることができます。

『調号の一番右にあるシャープの2度上が主音』

例えば、シャープ1つだとこのようになります。

簡単ですね。では同じようにシャープ2つ、3つ、4つと増やしていき、それぞれが何調か調べてみましょう。

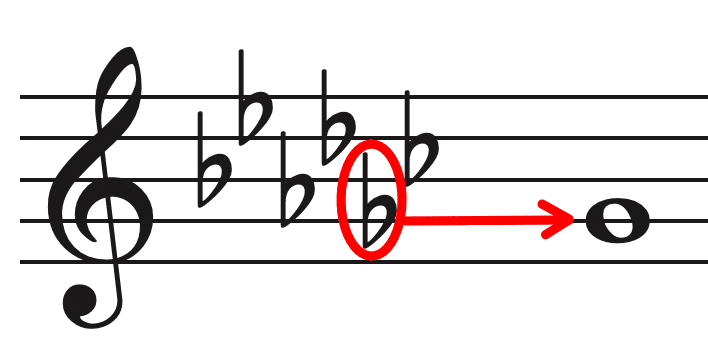

ただし、シャープが増えてきた際、注意することがあります。シャープ6つを見てみましょう。

この場合、一番右のシャープが「ミ」ですから、2度上は「ファ」ではりますが、調号を見るとファにシャープが置かれていますので、この調はFではなくFis、したがって「Fis dur」です。シャープ系の調は次の7つ付いた調号も同じように主音がシャープになりますので注意しましょう。

では課題です。すべてのシャープ系の調号とその音階を五線紙に書き出して、それぞれが何調かも合わせて書いて一覧にしてみましょう。

フラット系の調号

次はフラット系です。フラットもシャープと同じく最大で7つ付きます。

そしてこのように覚えましょう。

『一番右にあるフラットの完全4度下が長調の主音』

完全4度とは、例えば「ド」からすぐ上にある「ファ」の距離関係で、「長2度(ド→レ)+長2度(レ→ミ)+短2度(ミ→ファ)」の音程です。したがって、フラット1つの場合はこのようになります。

ちなみにフラット2つだとこのようになります。

「ミのフラット」から完全4度下は「シのフラット(B)」ですね(注:H音ではありません!)。したがって、フラット2つは「B dur」とわかります。

「完全4度下」と覚えるのが最も間違いないのですが、簡易的な方法としてこのような覚え方もあります。

『右から2番目のフラットが長調の主音』

これはわかりやすいですね。フラットが2つ以上になったときに使える技で、例えば以下のようにフラット6つであれば、右から2番目は「ソのフラット」なので「Ges dur」です。

では課題です。これを参考に7つすべての調号とそれぞれの音階を五線に書き出して一覧にしてみましょう。

いかがでしょうか。調や音階は慣れですから、覚えてしまえば大したことはありません。頻繁に練習するなどして覚えてしまうのが近道です。楽譜に何度も書き、鍵盤で弾き、そしてトランペットで繰り返し演奏しているうちに自然と覚えていきます。その際、何調かを理解しておくことが大切です(B管トランペットで楽譜をinBとして演奏する際は音の高さが変わりますので注意してください)。

最初にも書きましたが、調というのはそれぞれ個性を持ったステージです。ですから、C durにシャープやフラットが「付いてしまった」と考えないようにしましょう。

今回は長調とその音階の仕組み、そして調号から主音への導き方を解説しました。あまりこういった話が得意でない方は、この機会にじっくりと理解して、正しく音楽を理解するためのスキルアップを図りましょう!

では、次回も調について解説します。

荻原明(おぎわらあきら)

いいなと思ったら応援しよう!