六波羅蜜寺天暦造像と空也

◆はじめに

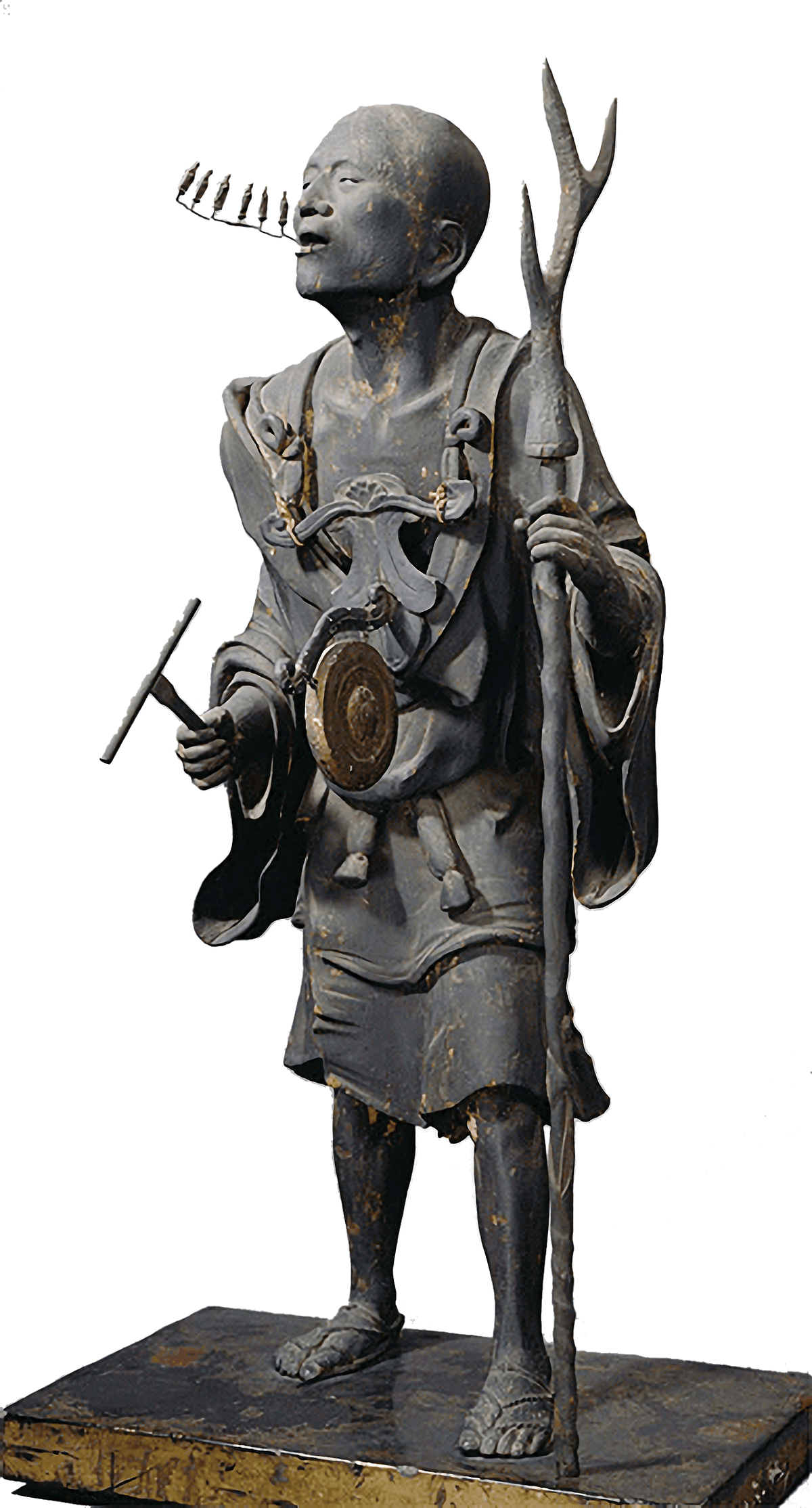

空也上人(903~972)は、平安時代中葉10世紀にいち早く口称念仏の信仰を説いた、我が国浄土教(阿弥陀如来と極楽浄土に対する信仰)の先駆者といえる人物であるが、史料の乏しさから、その生涯については未だ謎が多い。

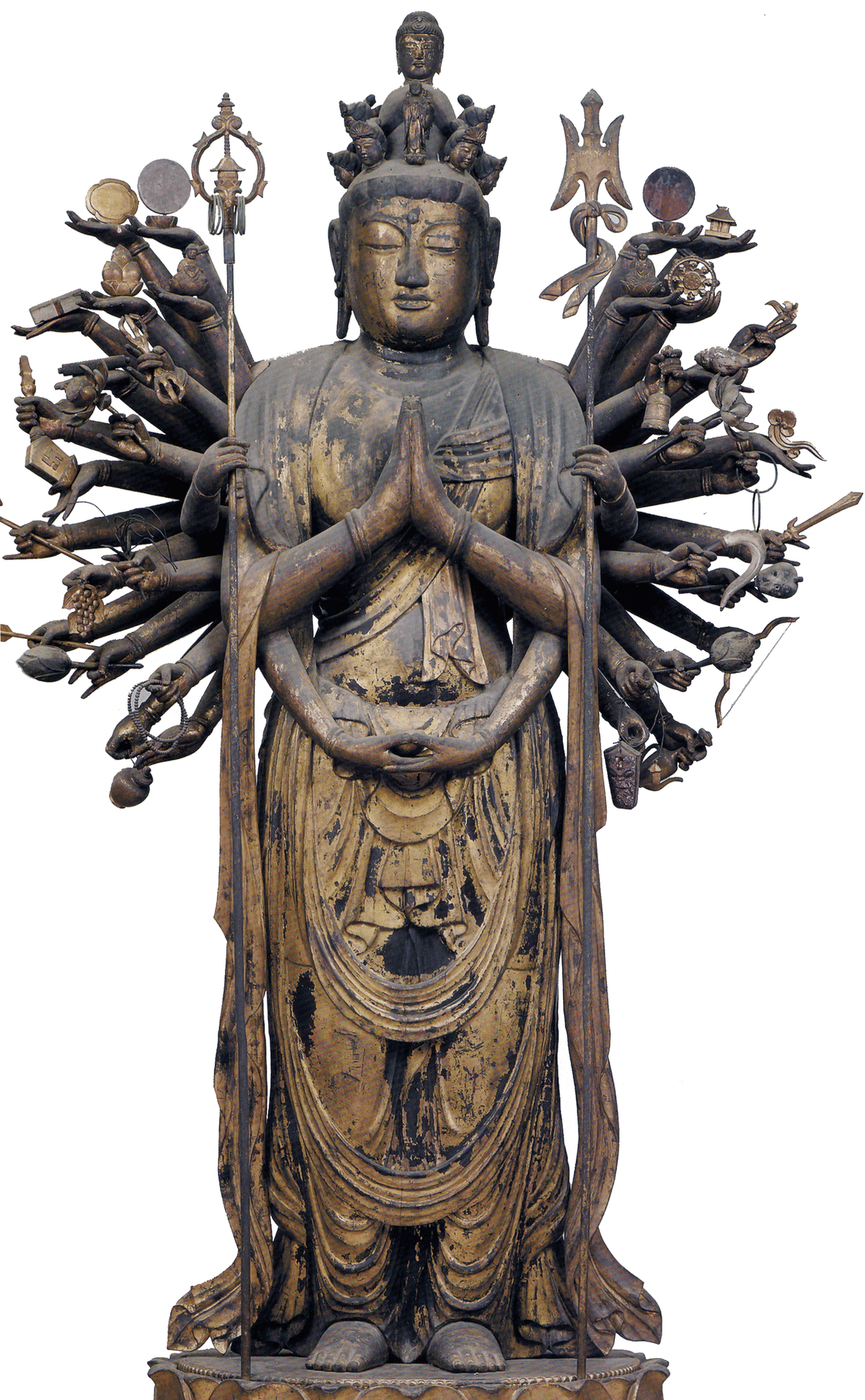

その中で、空也の道場であった西光寺の後身にあたる京都府六波羅蜜寺に伝来し、天暦5年(951)空也自身の発願造像によるとされる本尊十一面観音菩薩像(秘仏)および四天王像(うち1軀は後補、現在は宝物館にて展示)は、空也の行跡を直接伝える唯一といってもよい貴重な有形遺産である。

口から針金で出る六体の阿弥陀如来像は、

「南無阿弥陀仏」という六字の名号の念仏を唱える様を

視覚的に表現したものである。

そして、平安前期から平安後期へという彫刻史上の過渡期にあたる重要な時代でありながら、作例が少なく未解明な点が多い10世紀中葉にあって、中央主流工房の手による当世を代表しうる作例と考えられ、さらにその系譜は、平等院鳳凰堂阿弥陀如来像を代表作として平安後期に一世を風靡した名仏師・定朝の工房へと繋がる可能性も指摘される、史学的および美術的に極めて重要な作品でもある。しかしながら、その造像および寺院創建の背景は、決定的記録に欠け、未だ詳細が明らかではない。

そもそもこの10世紀平安中期という時代、ことに空也が京中で活動した村上天皇(在位946~967)の御代は、古代律令制国家から、摂関政期を経て院政期に至る「王朝国家」と呼ばれる体制への移行と、中国・朝鮮半島の文化の模倣を脱した「国風文化」の展開、そしてさらには大局的に見て、中世盛期(鎌倉~室町時代)にまで繋がる様々な文化的・社会的諸要素が形成された、古代から中世の黎明へという、日本史上、特に文化史の上での一大転換期でありながら、今なお未解明な点の多い時代である。

この六波羅蜜寺天暦諸像は、1958年(昭和33年)小林剛氏によって紹介されたのが学会で注目される一契機であったと思われるが、その前後ともに長らく研究の手が進んでいなかったようである。その後、美術史学の面では副島弘道氏(1982年)、文献史学の面では石井義長氏(2002年)らにより専門的な研究がなされ、その価値が認知され、造像背景も次第に解明されつつある。おそらく副島氏の研究の功もあって、本尊十一面観音像は1999年(平成11年)に、国指定重要文化財から国宝に昇格指定された。

しかしなお、造像年代については決定的な意見の一致をみず、また奥健夫氏により、天暦諸像のうち持国天が、高野山金剛峯寺と並んで宗祖弘法大師空海(774~835)以来の歴史を持つ真言宗の二大総本山・東寺(教王護国寺)の講堂に創建時から伝来する持国天像の模刻であろうと指摘されながら、その関連性の背景については不明であるなど、形勢・作風検討上の謎も残る。第一に、発願者である空也と造像事業の関わりについての論考は意外になされていないように思われる。

なお、空也の創建した西光寺は、空也の没後5年を経た貞元2年(977)、弟子であった天台宗の僧・中信が中興し、仏教用語の「六波羅蜜」と、おそらく元来の地名であったと思われる「六原」を掛けて「六波羅蜜寺」と改め、天台別院(比叡山延暦寺の出先機関)とした。付近には、平安末期に平家邸が建ち並び、鎌倉期には六波羅探題があったことでも有名である。その後、戦国時代の永正7年(1510)には、清水寺の近辺にあったという新醍醐寺十住心院の隆栄という僧が修造の勧進を行っていることから、この頃には天台宗から真言宗に改宗していたのかも知れない。そして桃山時代の文禄4年(1595)頃、豊臣秀吉の紀州遠征(1585年)によって焼亡壊滅した新義真言宗の総本山・和歌山根来寺から京へ亡命し、洛北の高雄山神護寺に逗留していた玄宥僧正(1529~1605)の配下に入り、慶長6年(1601)玄宥により根来寺の再興として京都東山に建立された智積院を総本山とする真言宗智山派の独立に伴い、その末寺となって現在に至る。

小論ではまず、前後する時代の諸作例との比較によって作風の推移とその中での位置づけを考えるとともに、極めて近い時代の作ということが確認された貴重な基準作例である醍醐寺千手観音像と、六波羅蜜寺天暦諸像のうち主に十一面観音像との比較によって、その前後関係を再考察する。次に、天暦5年(951)の造像活動および応和3年(963)の大般若経供養会という空也の発願した2つの事業について、文献資料の再検討から年代の整理と両者の関連性を考える。それらの中で造像事業の沿革を探るとともに、造像における空也の関わりを考え、ひいては、平安中期10世紀の文化史および信仰史における一試論としたい。

註

1 副島弘道「六波羅蜜寺の天暦造像と十世紀の造像工房」『美術史』113、1982年

2 佐藤進一『日本の中世国家』岩波書店、1983年

3 小林剛「六波羅蜜寺の十一面観音像について」『国華』800、1958年

4 副島弘道 前掲論文(註1)

5 石井義長『空也上人の研究 その行業と思想』法藏館、2002年(原典論文・2000年)

6 奥健夫「六波羅蜜寺四天王像について」『MUSEUM』559、1999年

A 当時「念仏」といえば、瞑想して仏や浄土を思念する「観想念仏」が主流だった。専門的修行を要する観想に依らない口称念仏は、庶民でも誰でも実践できるため、以後急速に広まった。

B 「波羅蜜」あるいは「波羅蜜多」は、サンスクリット語「Pāramitā」・パーリ語「Pāramī」の音写、漢訳「到彼岸」・「悟りへ到る道」の意で、「六波羅蜜」は布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧という6つの徳目。

C 現存せず。本尊吉祥天像は六波羅蜜寺に伝来。寺名の由来と思われる醍醐寺は真言宗醍醐派総本山、『十住心論』は空海の代表的著述。

D 新義真言宗は、興教大師覚鑁(1095~1144)を開祖とする真言宗の一派。覚鑁は真言密教と浄土教の融合を唱えたが、近世以降は浄土教的要素はほとんど無くなった。新義真言宗の系統には、智山派の他に、奈良県長谷寺を総本山とする真言宗豊山派などがある。

◆第1章 天暦諸像の作風と系譜――十一面観音像を中心に

本章では、天暦諸像のうちでも菩薩形という比較対象の豊富な十一面観音像を主に取り上げ、前後する時代の諸作例との比較によって作風の推移とその中での位置づけを考察してみたい。また、六波羅蜜寺天暦造像の年代特定に関して重要な基準作例である醍醐寺千手観音像との比較によって、次章にて論ずる天暦造像の年代整理の論拠とする。

・第1節 本像の概要と研究史

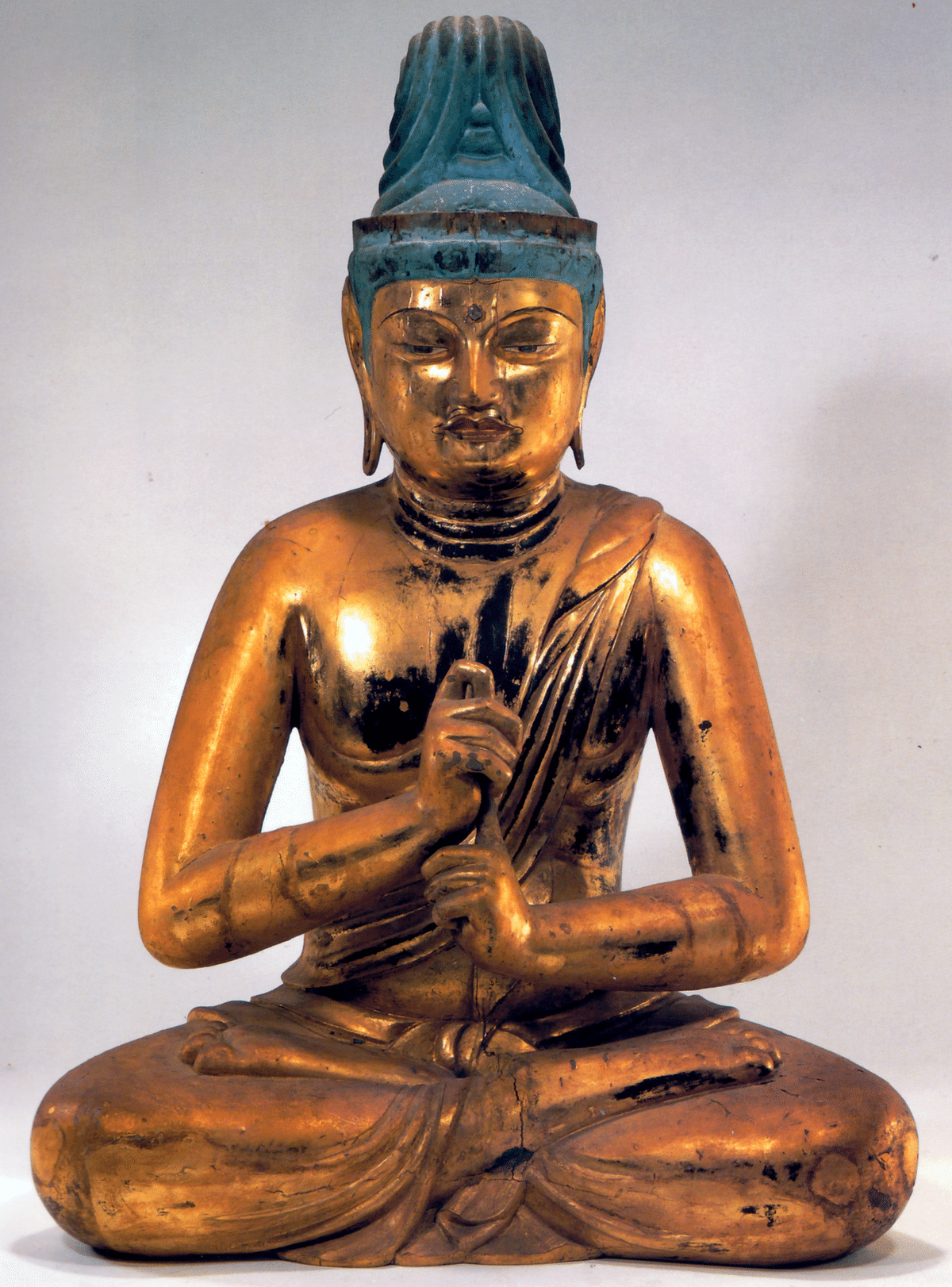

・木造十一面観音菩薩立像 1軀 像高258.0cm 木造 漆箔 国宝

・木造四天王立像 4軀 像高170.6cm~178.8cm 木造 彩色 国指定重要文化財 (増長天像は鎌倉時代の後補作)

所蔵 京都府京都市東山区轆轤町 真言宗智山派 補陀洛山六波羅蜜寺

中尊は、頭部に変化10面を2段につけ、髻頂に仏頭1面をつける十一面観音像である。右手を垂下し、左手は屈臂して掌を前にして立て、ともに第1、3指を相捻じる。左肩から右腰にかけて条帛をかけ、下半身に裳を着けて、右膝をやや曲げて蓮華座に立つ。頭体根幹部を檜の縦1材より彫成する一木造で、後方より大きく内刳りを施し、背面および下半身左右に材を矧付ける。特に背面材は大振りでかなりの部分を占めており、11世紀後半の定朝以降主流となった寄木造の前段階を示す構造とも考えられる。保存状態としては、円光、台座、天衣の体部からの遊離部などは後補である。また、頭上化仏・11面のうち、正面菩薩面、両真横瞋怒面(左)・牙上出面(右)以外は後補である。

なお、小論では主に中尊・十一面観音像について論ずるため、四天王各像についての形勢説明は割愛することとした。

本像は寺伝では、当寺開山の空也が天暦5年に、同年京洛で流行した疫病を祓うため造像供養したと伝える。史実では、天暦元年(947)に京中で疫病が流行している。

美術史の上で本像を研究対象とした例は、小林剛氏によって紹介されたのが恐らく研究史の草分けであろう。造像年代に関しては、天暦5年(951)発願・応和3年(963)完成という説を述べている。しかし、内容としては本像の価値を紹介したに留まり、論説は推論の域を出るものではなかった。

その後、副島弘道氏により美術史学の面から専門的な研究がなされ、造像背景の研究に大きな進展をみた。中央主流工房による造像を指摘し、のちの康尚・定朝の系譜に繋がる可能性のある、藤原摂関家と関わりの深い私工房の成立を論じた。造像年に関しては天暦5年に造像完成との説を取った。

また奥健夫により、天暦諸像のうち持国天が東寺講堂像の模刻であるとの指摘がなされた。同氏は、天暦5年を造像発願年と見る説に立つが、造像完成年については結論を出していない。

そして文献史学の面では、石井義長氏により、発願主・空也上人についての詳細な研究がなされている。同氏は造像年代論について、天暦4年発願、同5年完成との説を取る。小論も大筋この説に倣う立場である。

・第2節 十一面観音像の形勢上の特異点

ここでは中尊の十一面観音像について、頭上変化面および印相という形勢上の特異点を2つ挙げ、近い時代の類例を求めつつ、その意味するところを推察してみたい。

・頭上変化面

十一面観音の特徴である頭上の変化面は、髻頂の仏面を除くと、正面菩薩面3面、右側面牙上出面および菩薩面計3面、左側面に瞋怒面3面、そして背面に大笑面1面という合計10面を、髻の周縁に交互に2段組で配置する。我が国では奈良朝以来、髻周縁に1段組で並べる配置が圧倒的に主流である。これに関しては、鎌倉時代の真言宗僧による書『覚禅鈔』の写図画に見える福岡県観世音寺講堂の十一面観音立像と本像が類似することが指摘されており、この寺は当時、律宗や東大寺に繋がる南都(奈良仏教)系の寺院であったことから、南都系の図像(彫刻に表された体勢等の形式を意味する)系譜かと論じられている。

現存作品から類例を探すと、元真言律宗の奈良県法華寺本尊で平安前期作の十一面観音立像が、正面および両側面の3面ずつ対になった変化面の中央面を、宝冠の際から1段奥まった上方にずらして配置する点で、本像とやや近いように思われる。また胎蔵界曼荼羅中の絵図では、変化面を持つ尊像は正面向きの2次元描写という表現上の制約もあって、頭上に2~3段配置に描かれるのを通例とする。そして大陸ではチベット系統の仏像に、日本の作例と比べて大振りの変化面を段にして頭上に配置する表現が多く見られる。これらの事例を考え合わせると、密教的・あるいは南都系の表現といえるのではないかと考えられる。

また、背面寄り右側、本来牙上出面であるべき位置が、後補であるが菩薩面となっている問題がある。これに関しては類例も、また後補に当たって参照すべき史料もなく、現状では後補の際の単なる誤りかと推察する他はないであろう。

・印相

右手を垂下し、左手は屈臂して掌を前にして立て、ともに第1、3指を相捻じる。この印相は、我が国で鎌倉時代以降頻繁に用いられた阿弥陀如来立像の来迎印に近い。通形の十一面観音は、左手は屈臂し宝瓶・蓮華を執り、右手は垂下するというものである。造像当初のものである本像の左手は、宝瓶を持つには不自然な形であり、当初から宝瓶は手にしていなかったと思われる。一方、頭上変化面に関して取り上げた『覚禅鈔』中の観世音寺講堂像には、花弁上に宝瓶を載せた蓮華の茎を左手に執り、垂下した右手に数珠を持つ図像が見られることから、当初はそのような形勢をしていた可能性を指摘する意見がある。また従来指摘されているとおり、浄土教の本尊として阿弥陀如来に準ずる性格付けを意識したものかという考えもある。

ただし、片腕を垂下してもう一方を胸元で屈臂し、ともに第1、2指を相捻じる、いわゆる来迎式阿弥陀如来立像は、彫刻および絵画史上ではもう少し時代が下った鎌倉時代以降に広く流布する形式であり、坐像でも与願施無畏印と同様に片手を胸元で屈臂しもう片手を膝元に掌を上にして按じ、ともに第1、2指を相捻じる阿弥陀如来像は、平安時代末期・12世紀中葉の三千院阿弥陀如来坐像(1148年)などに至ってようやく多くの作例を見出す形式である。

来迎式阿弥陀如来立像の典型

そのため、この形勢上の類似のみで本像と来迎式阿弥陀如来立像を直結するのは早計だが、一つ注目すべき作例としては、994年頃の作とされる天台宗真正極楽寺(真如堂)本尊の阿弥陀如来立像がある。胸元に屈臂した右手は第1、2指を相捻じ、垂下した左手は第1、2、3指を相捻ずるという独特の印相を示す。ただ右手はいわゆる来迎印と同様であり、坐像・定印(両掌を下腹部で組んで禅定する姿勢)の阿弥陀如来像が圧倒的主流である中古(平安時代)にあっては前後ともに長らく類例を見ない立像の作例であることもあり(天台宗では比叡山根本中堂本尊を模した「天台薬師」と呼ばれる薬師如来立像〈第7節に図版掲載〉の作例が多いため、その影響とも考えられるが)、のちの来迎式阿弥陀如来立像に通じる先駆例と見ることもできよう。

この真正極楽寺阿弥陀如来像に40年ほど先立つ六波羅蜜寺十一面観音像を、あるいは信仰史の面で来迎式阿弥陀如来立像の発生に繋がる流れの中に間接的に位置づけることはできるかも知れない。すなわち、変化して衆生救済の働きをなす阿弥陀如来の存在を、阿弥陀如来の化身である観音菩薩の中に見出す信仰が、やがて阿弥陀如来そのものが来迎という形で顕現し救済業をなすという信仰に繋がってゆくという考え方である。

なお、現世利益の信仰が強い千手観音などに対して、十一面観音は来世救済の功徳も持つことが所依の経典である『十一面神咒心経』等に書かれ、その種字は阿弥陀如来と同じ「キリーク」(ह्रीः:hrīḥ)であり、またその真言「オン ロケイ ジンバラ キリク」は、金剛界曼荼羅中の五智如来の一尊であり、大日如来を中心とした構図の西方に位置するため、西方極楽浄土の教主である阿弥陀如来と同一視されることがある観自在王如来の真言「オン ロケイ ジンバラ アランジャ キリク」とほとんど共通である。

・第3節 四天王像と康尚作の不動明王

小論は主に十一面観音像に関する考察であるため、四天王像については論旨からやや外れるが、ここで軽く触れておきたい。

六波羅蜜寺四天王像との比較対象として、現在は東福寺塔頭(附属寺院)の同聚院に伝来する不動明王坐像がある。元は法性寺五大堂の本尊として、寛弘3年(1006)藤原道長発願・康尚の作と伝わる像である。康尚といえば、平等院阿弥陀如来像に代表される平安後期の名仏師・定朝の父にして師で、飛鳥時代に法隆寺金堂本尊などの造像を手掛けた鞍作止利を例外とすれば、名と作例の残る最古級の仏師である。

この同聚院不動明王像は図像的には、「立体曼荼羅」として知られる東寺講堂諸像中の不動明王坐像と非常に近く、模刻といっても良いくらいだが、眼の表現が特徴的で、大きく楕円形に見開いた眼に、鼻と眉間寄りは眼の内側に向かって緩い弧を描き、全体として蓮弁のような形の表現がなされている。

この表現は、鎌倉時代の後補作である増長天像を除く、六波羅蜜寺四天王のうち三尊の像にも見られ、より丸く見開いた眼に、よりくっきりと深い彫りで眼の内側に向かう弧が描かれている。これは、六波羅蜜寺天暦造像の工房が、のちに康尚・定朝の系譜に繋がる可能性があるという説の一証左にもなるであろう。

なお、六波羅蜜寺の四天王像について、持国天像が東寺講堂像の模刻であることが指摘されている。また、四天王全体としては東寺食堂像や天台系の滋賀県善水寺像との図像的共通性が指摘されている。これらの事例は、東寺講堂造像の工房と天暦造像の工房の関係性を考える上で注目すべき点である。

・第4節 奈良時代から平安前期にかけての様式展開

各論に先立つ前提概論として、平安前期彫刻の作風に見られる諸様式の大まかな系統分類を概説しておこう。

仏教彫刻史においては、延暦13年(794)の平安遷都から、10世紀初頭・920年代頃に至るまでの時代を「平安時代前期」、承平年間(931~938)頃以降の10世紀中葉から11世紀を経て12世紀(1185年鎌倉幕府成立)に至るまでの時代を「平安時代後期」として大別する。小論では、その両者の過渡期である10世紀を主題とする。

平安前期彫刻には、前時代・奈良時代の諸様式を受け継ぐものと、真言宗の開祖・空海らによって唐代中国からもたらされた新様式、さらにそれらの折衷様式などが複雑に絡み合って、多彩な様式が併存する。

時代を追って概説すると、まずは8世紀前半から中葉にかけて、奈良時代前期~中期には、乾漆造と呼ばれる、他の時代にほとんど類例のない特異な技法が隆盛した。塑像(粘土作り)または木彫にて大まかな原型を作ったのち、その上から漆に浸した麻布や和紙を貼り付け、また漆と木粉を練り合わせた木屎と呼ばれるペーストを塗り重ねて細部の表現を作り出す技法である。塑像を原型とするものは脱活乾漆像、木彫を原型とするものは木心乾漆像と呼ばれ、後者の方がやや遅れて広まった技法である。天平年間(729~749)から天平神護年間(765~767)にかけての「天平」を冠する元号が続けて用いられた時代に隆盛したため、「天平様式」とも呼ばれる。作風傾向としては、写実的で均衡の取れたシンメトリックな造形と、乾漆造ならではの繊細でなだらかな表現によって、静観と優美さを漂わせる。もと大神神社の神宮寺であった大御輪寺の本尊で、明治の神仏分離以降は奈良県聖林寺に伝来する木心乾漆十一面観音立像などが典型例である。

続く奈良時代後期から平安時代初頭にかけては、晩唐(唐代末期)様式の影響を強く受けた「木彫様」と呼ばれる様式が広まった。唐僧鑑真(688~763)の来日と天平宝字3年(759)の唐招提寺創建が一契機であり、同寺の伝薬師如来立像が先駆的作例である。木彫一木造の技法を活かして、「塊量的」と形容される肉体の量感を誇張した表現や、翻波式衣文と呼ばれる深い彫りで衣の襞の抑揚を力強く表現することを特徴とする。面相表現には「晦渋」と形容される独特の癖のある表情が見られる。平安遷都直前・延暦年間(782~806)前半の作の神護寺薬師如来立像などが典型例である。

平安時代に入ると、大同元年(806)に空海が入唐から帰国したことを契機として、主に真言宗において広まった「密教様」と呼ばれる様式も現れた。造像技法としては、木彫一木造であるが一部に乾漆も取り入れた、木心乾漆像と木彫像の折衷的な技法が多く用いられた。表現の面でも、奈良時代の天平様式を受け継いだ比較的写実性の高い造形だが、体勢や衣文の表現にはしばしば動感があり、「森厳」と形容される、インド的とも言うべき神秘的で濃い顔立ちが際立った特徴で、天平様式とは大きく趣を異にする。また、曼荼羅の絵図を意識した絵画的なデフォルメもしばしば見られ、概して時代が降るにつれて天平様式から離れ、写実性より様式性を追求するようになってゆく傾向が見られる。承和6年(839)作の東寺講堂諸像や、承和7年(840)頃の作の観心寺如意輪観音像などが典型例である。

さらに、白檀や紫檀、栴檀などの「檀木」と呼ばれる高級木材を用いて彫成した檀像と呼ばれる木彫像があり、それに特有な作風を応用した「檀像様」という様式も現れた。本来の檀像は、きめが細かく硬い檀木の性質を活かして、また巨材が得がたいため、一木で緻密に彫られた小型の立像が多く、多くが唐からの輸入品である。用材の木目や芳香を活かすため、彩色などをほとんど施さない素木の像とする。日本では檀木を入手しがたかったため、檜などの芳香のある木材を使用し、本来の檀像とは違って大振りながら、檀像風の緻密で深く鋭利な彫成と素木仕上げを特徴とする木彫像が造られた。腰を大きくひねるなど動感ある体勢と、誇張的に翻る衣文が特徴的である。第2節でも掲載した法華寺十一面観音立像などが代表例である。

これらの新様式に対して、南都(奈良)を中心に、天平様式の流れを汲む木心乾漆像や、木彫像でも天平様式と通じる調和と均衡を持ち、乾漆的な丸く太い襞の衣文などを特徴とする作風の像が平安前期に至っても造立され、「奈良様」と呼ばれる。承和7年(840)頃の作の広隆寺講堂木心乾漆阿弥陀如来坐像などに、この様式が見られる。

※本節は、『六波羅蜜寺』(古寺巡礼京都 第25巻、淡交社、1978年、寺宝解説・若杉準治)および山本勉『仏像 日本仏像史講義』(別冊太陽、平凡社、2013年)の解説文を参考とした。

・第5節 十一面観音像の作風的特色と系譜

第2節に続いて、十一面観音像を中心に、作風および形勢上の特徴を各部位に分けて挙げ、前後する時代の作例と比較しつつ、それらの影響関係と系譜を考察してみる。

・姿勢、体形的バランス

全体的な肉身表現を見ると、比較的肉付きよく、頭部、肩幅など上半身が大きめであり、塊量的と形容される平安前期彫刻の面影と捉えられる。一方、正面正中線はおおよそ垂直に近く、右膝をやや屈めるものの、醍醐寺薬師三尊両脇侍像など前時代の作例(次節にて図版掲載)と比べると、その屈みは少ない。着衣の襞も左右対称ではないものの、それに近くバランスを崩さない表現がされている。これらは静感と均衡を意識した天平様式に近い表現といえよう。側面姿勢を見ると、上半身はやや前屈み、腰から下は抑揚が少ない。この背筋を張らずに、拝む者を慈眼で見下ろすような前屈みの姿勢は、平等院阿弥陀如来像に代表される定朝様に通じる。

天平様式の典型

平安後期彫刻・いわゆる「定朝様」の典型

・頭部、面相

髪の表現では、細線を刻まず丸みを帯びたふくらみ豊かな束状に表現し、額の髪際はそのために緩い波を打つが、ラインは水平に近く揃える。これは、観心寺如意輪観音坐像(840年頃)などのようにふくらみ豊かな髪束の中に細線によって毛髪の流れを刻む頭髪表現が、9世紀後半に至っていくぶん形式化され、細線を欠いた塊状に表現される、高野山西塔金剛界大日如来坐像(887年頃)のような作例の流れを汲む、密教様的表現と解釈される。さらに起源を求めるなら、両界曼荼羅等に描かれる絵画表現に由来するように思われる。

顎の輪郭線は丸く、若干下膨れであるが、醍醐寺千手観音像(第6節に図版掲載)などに比べると引き締まりがあり、全体にはやや角張った立体感がある。小振りな伏し目は見開きが少なく、顔のバランスから見ると位置は低めに配され、眉から離れている。これは浅く彫られた眉と相まって穏やかな表情を見せる。鼻、顎に対して口の位置は高めで、唇が上向きの弧を描き、下唇がやや厚めである点は、密教様に通じる。

・衣紋

肩、腰の衣は浅く自然な彫りで、同時代の作例と比較しても丁寧な作り込みである。浅い凹凸で薄手の布地を思わせるなめらかな衣紋を刻む表現は、11世紀の定朝様に通じ、また天平様式に通じる乾漆的な表現ともいえよう。一方、膝下の裳や腿と膝のあたりに垂れる天衣は、鎬を立てた深めの彫り込みがされ、下半身のめりはりをもたらしている。随所に見られる渦巻状の衣紋は、醍醐寺薬師如来三尊両脇侍像(次節に図版掲載)など前時代に多く見られる技法であり、平安前期の密教様的要素を示す一指標として捉えられる。

・第6節 醍醐寺千手観音像および諸作例との比較

前節をふまえて、前後する時代の基準作例を挙げて作風を比較しつつ、10世紀彫刻の作風展開を考える。また比較対象として醍醐寺千手観音像を特に注目し、作風展開の上から六波羅蜜寺像との前後関係の様式編年を試みる。

・醍醐寺薬師如来三尊両脇侍(日光・月光菩薩)立像 913年 国宝

醍醐寺東側の山上伽藍「上醍醐」に建つ、醍醐天皇(在位897~930)の勅願によって建立された薬師堂(国宝)の本尊および両脇侍として伝来した像である(現在は霊宝館にて展示)。見開きの少ない小振りな眼や、渦巻状の衣紋表現に、六波羅蜜寺像と通じる要素が見られる。渦巻状衣文は密教様的要素といえる。面相はやや面長で目の位置が高く、唇の両脇をくぼませて、角張った顎元と相まってやや癖のある表情を見せる。体勢は中尊から見て両外側に向かって腰をひねり、中尊寄り内側の足をやや大きめに屈する。衣紋は鎬を立てず浅めの彫りで表現される。これは奈良様的要素といえる。中尊薬師如来は木彫様の色が濃いが、両脇侍像は、奈良様を基調とした9世紀の諸様式の複合といえよう。

・京都府法性寺千手観音菩薩立像 924年頃 国宝

見開きの非常に少ない小振りな眼、下膨れの丸顔は、六波羅蜜寺像とやや通じるところがある。一方、天衣や裳には鎬を立てた硬い彫りで翻波式衣文と呼ばれる表現がなされ、全体として古風な印象を与える。脚は直立に近い姿勢である。檀像の系統を色濃く残す作といえる。

・岩船寺阿弥陀如来坐像 946年 重文

定印の阿弥陀如来坐像で、薄い衣紋表現は定朝様を予感させる。一方面相表現は、この時代にしては長めでやや吊り上がり和弓状の弧を描く眼に、唇は上向きに強めの弧を描き両縁を吊り上げるように表現され、やや癖のある表情であり、六波羅蜜寺天暦造像の5年前と時代が近い割には共通性は薄い。奈良時代後半の唐招提寺千手観音立像などを思わせるその面相表現は、奈良様の系譜を汲むと考えられる。

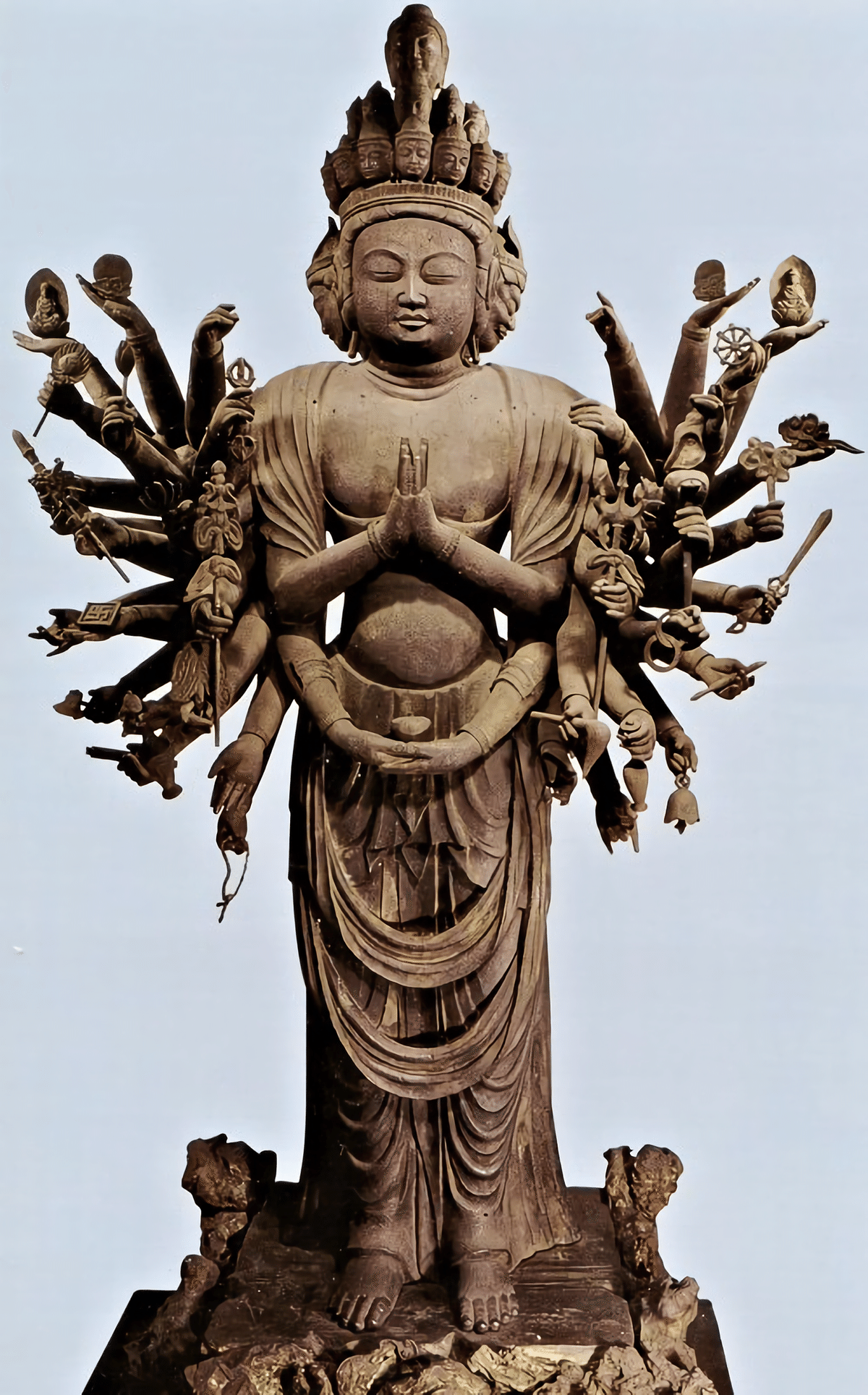

・醍醐寺千手観音菩薩立像 天徳年間(957~961) 重文

前出の醍醐寺薬師三尊と同じく、上醍醐に伝来した像である(現在は霊宝館に収蔵)。下向きに弧を描く眼は見開き少なく、下膨れの際だった輪郭が特徴的である。肩、腰の付近を薄く、脚回りの天衣と足元の裳を深めに彫る表現は六波羅蜜寺像と類似するが、渦巻状衣紋は見られない。わずかに右足をひねるものの、ほぼ垂直に正中線の通った姿勢は直立に近い。頭部側面観も六波羅蜜寺像と近く、全体にかなり近しい趣があるが、特に表情において、11世紀彫刻を予感させるような、六波羅蜜寺像と比べても先進的な表現が見られる。

・六波羅蜜寺薬師如来坐像 977年頃 重文

空也の没後、天台僧中信が西光寺を中興したと伝えるが、本像はその時の作かと推測される像である。下向きに三日月型に弧を描く伏し目や凹凸の少ないなだらかな丸顔には、六波羅蜜寺像から醍醐寺千手観音像に繋がる流れが見られるが、体軀は大柄で頭部が大きく、衣紋も前時代に比べればいくぶん抑揚は少なめであるものの、鎬を立てて角張った襞を刻む表現がなされている。また、肉髻(頭頂部の盛り上がり)が大きく、頭部との区別が明確でない。これらは天台系の特徴といわれ、また全体に塊量的な木彫様の流れを汲む表現と解される。

・京都府遍照寺十一面観音菩薩立像 989年頃 重文

小振りで見開きの少ない伏し目、下膨れの丸顔には、醍醐寺千手観音像に通じる表現がみられるが、腰を大きく左にひねった姿勢や、ややこわばって晦渋さを漂わせる鼻、口元などには、9世紀的要素が色濃く残る。

・真正極楽寺阿弥陀如来立像 994年頃 重文

小振りな目鼻立ちと細い眼、なだらかな丸みを帯びた顎の輪郭など、面相表現は六波羅蜜寺像とかなり趣が近く、また11世紀の定朝様に繋がる要素が強い。姿勢はほぼ直立で、こわばらないなで肩など肉身表現も柔らかみがある。一方、角張った襞の線で太腿の量感を強調した衣紋表現には、木彫様の流れが見られる。

・京都府禅定寺十一面観音菩薩立像 995年頃 重文

つり上がり気味の長く和弓状の眼、W型に波打った唇に筋の通った鼻など、六波羅蜜寺像から定朝様に向かう流れとは大きく趣を異にする。直立の姿勢と、腰の位置が高く上半身の引き締まった体形の表現とも相まって、天平様式に相通じる感覚が多く見られる。9世紀を通して南都文化圏を中心に温存された奈良様の流れに位置づけられるだろうが、むしろ天平様式への積極的な復古という意志が強いようにも思える。一方、渦巻状衣紋やふくらみ豊かな塊状の頭髪表現など、9世紀の密教様に通じる表現も見られる。全体に古風な要素が多い。

以上、10世紀の主要な基準作品を挙げ、各々の作風的特徴を六波羅蜜寺像と対比させつつ概観した。こうして俯瞰すると、六波羅蜜寺天暦造像はのちの時代に繋がる作風要素が先駆けて現れており、作風進展が停滞気味であった当時としては新鮮な趣を見せたことが推察される。そして醍醐寺千手観音像と比較すると、六波羅蜜寺像とかなり共通する作風が見られながら、さらにのちの時代に通じる先駆的要素が多く見られた。そして六波羅蜜寺像より古い時代に繋がる要素は見いだせなかった。作風の流れがいささか分立、錯綜した時期にあっても作風系列上かなり近い両像であるため、天徳年間(957~961)の造像であることが確認された醍醐寺千手観音像より後に六波羅蜜寺像を当てはめるのは難しく、やはりこの醍醐寺千手観音像の先進的表現は、六波羅蜜寺天暦造像の影響を受けて生まれた作風と見るのが自然であると思われる。

補足するなら、この六波羅蜜寺天暦造像を受けた流れは、醍醐寺千手観音像を代表として、一時主流の地位を得て流行したことが指摘されている。確かに、10世紀後半頃の作と推測される作例を見ると、六波羅蜜寺天暦造像や醍醐寺千手観音像に通じる趣のものがいくつか見受けられる。

六波羅蜜寺十一面観音像と似通った作風が見られる

同様に六波羅蜜寺像と似通った作風

しかし、六波羅蜜寺薬師如来像から禅定寺十一面観音立像にかけての10世紀末葉には、再び旧時代の様々な要素を残した作例が続出し、作風展開は主流を失った観が伺える。その後11世紀には六波羅蜜寺天暦造像から醍醐寺千手観音像にかけての作風展開と通じる流れが主流となり、定朝によるいわゆる「和様彫刻」の完成へと至るのだが、この10世紀末葉の主流喪失の問題や、六波羅蜜寺天暦造像と11世紀彫刻の影響関係について、次節でさらに考察してみたい。

・第7節 天暦造像の時代性と11世紀彫刻への影響

第2・5・6節の考察から、六波羅蜜寺天暦造像の様式的複合性とそれに続く醍醐寺千手観音像にかけての流れの先進性、そしてその後10世紀末葉の主流様式喪失という流れが伺えた。この10世紀から11世紀にかけての彫刻史の流れについて、社会的な時代背景を俯瞰しつつ改めて考察してみたい。

六波羅蜜寺天暦造像は、前時代の諸様式の複合とともに、天平彫刻への復古的志向や11世紀彫刻に繋がる先進的要素が見られたが、全体として密教様の流れが1つ中心的であるように思われた。密教様は言い換えれば真言宗様式といえるが、天暦造像の工房系統を真言宗東寺系列とする説があることを考えると、これは注目すべき点である。

平安前期の天台宗彫刻が、奈良時代後半に輸入された晩唐様式の流れを汲む木彫様を基調としたローカルな保守性を持つことが指摘されており、同様に南都文化圏にも奈良様という古様が長く残ったというローカル性が指摘されている。それに対し、承和6年(839)頃の完成といわれる東寺講堂諸像には、奈良様と密教様という2系列の様式が混在することが指摘されている。

「天台薬師」の典型

真言宗は9世紀には南都仏教や天台の勢力と比べて、中央において一歩優位な立場を得ていた観が伺え、南都仏教界と比較的良好な関係を保っていたことも知られる。治水に難のあった右京(西ノ京)の荒廃とともに早くに衰亡した西寺を除けば、洛中に建つ唯一の官寺である東寺を独占し、大内裏内(宮中)には真言院という修法道場も建てられた。空也の活躍した天暦~応和年間の時の帝である村上天皇の祖父に当たる宇多天皇(867~931・在位887~897)は、若くして譲位・出家して法皇(仏門に入った上皇)となり、真言宗御室派総本山の仁和寺を創建して住し、さらには自ら伝法灌頂(奥義皆伝の儀式)を受けて真言宗の阿闍梨(師僧)にまでなった。空海らの入唐によってもたらされた新鮮な密教文化の刺激とともに、南都仏教界との関わりで洗練された前時代までの文化を摂取したことで、9世紀の中央において真言宗が文化的な優位を得られたのではないだろうか。そして六波羅蜜寺天暦造像やその後の康尚・定朝に繋がる工房系統が、真言宗東寺の系列に由来しつつ南都圏にも勢力を伸ばし、次第に宗派勢力を離れて私工房を形成したという説は、さかのぼって考えると承和の東寺講堂造像に、密教文化と南都文化の融合した超宗派的性格の工房の起源を見ることができるのではないだろうか。

空也は天暦造像に先立つ天暦2年(948)、天台宗(山門派)総本山の比叡山延暦寺に上り、天台座主(最高位僧)延昌より大乗戒(『梵網経』に記された戒律で、天台宗の宗祖・最澄が南都仏教からの猛反発を受けつつ、同宗における正式な僧侶の戒律として採用した)を受けたと伝わり、天台宗との関わりを見ることができるが、その信仰はむしろ南都系の三論宗(『大般若経』とそれを解釈した三つの論書に立脚し、「空」と「中道」の思想を強調する宗派。空宗・中観宗とも。元興寺・大安寺を拠点としたが、中世盛期以降は寺と共に衰微して、現存せず)が根幹にあるという説が指摘されている。比叡山での受戒に際しては「光勝」という僧名を授かったが、その後も、『空也誄』(第2章で論述)に「空也とは自称の沙弥号なり」とあり、「沙弥」(見習い小僧や、「私度僧」と呼ばれる国家未承認の非正規僧侶)としての名である「空也」を名乗り続けた。この空也という名は、「空」の教理を重んずる三論宗を想起させる。また、天台宗と対立関係にあった興福寺系法相宗の系統である清水寺との深い関わりも見られる(第2章で論述)。

いずれにしても、空也の活動と創建時の六波羅蜜寺(西光寺)には、特定の宗派教団勢力に属さない超宗派的性格を見ることができる。そこには、宗派勢力を超えた布教を行った中世盛期における一遍(1239~1289)や念仏聖らの活動の先駆けをみると同時に、天皇や貴族の個人的な信仰の対象である私寺・御願寺的性格も見られる。

我が国では古代から中世、近世を通して、朝廷は特定の仏教宗派勢力と密接な関わりを持たないという傾向が見られる。やはり、朝廷神祇官と天皇親らによる宮中神事を中心とする神道が朝廷と皇室の主たる公的宗教と位置付けられていたのか、奈良時代後期、孝謙・称徳天皇(在位749~758、764~770)の代に法相宗僧・道鏡(700~772)が専横の限りを尽くしたことが影響してか。先に挙げた宇多帝をはじめとする歴代天皇も、例外なく譲位して上皇となったのちに落飾して法皇となっている。奈良時代の仏教宗派はいわば「学派」であり、特定の寺院と結びついたいわゆる教団組織ではなかったが、平安時代になって固有の教義と中心寺院のもとに結束した宗派教団組織が形成され、平安中期には荘園と僧兵を擁する強力な封建勢力となるに及んで、その傾向は顕著となった。

そして、朝廷の中枢を担う者として皇室と近しい立場となった藤原摂関家も、ちょうどこの10世紀から11世紀にかけては摂関政の確立とともに、藤原氏の氏神・春日大社を取り仕切る興福寺(平安以降は法相宗の大本山)という伝統的な氏族寺院信仰から遠ざかり、超宗派的立場を取るようになっていったように思われる。10世紀頃に藤原摂関家により建立された私的祈願寺には、藤原基経(836~891)が発願し、昌泰2年(899)基経の嗣子・藤原時平(871~909)により創建された深草の真言律宗極楽寺(現・日蓮宗宝塔寺。地名にのみ名残を残す)、延長2年(924)藤原忠平(880~949)により創建された九条東山洛外の天台宗法性寺(現・臨済宗東福寺。同寺脇に浄土宗西山禅林寺派の小寺院が名を嗣いで建つ。第6節掲載の千手観音像はその本尊)などの例がある。ことに法性寺のち東福寺(1236年、九条道家〈1193~1252〉によって境内に臨済禅宗を中心とする諸宗兼修寺院・東福寺が建立され、やがて法性寺の全境内を併呑した)は、以後興福寺に代わって藤原摂関家(鎌倉以降は摂家九条家・一条家)の菩提寺として篤く信仰された。

(平安京オーバーレイマップ 京都市平安京創生館より)

南都を1つの基点としつつも超宗派的な信仰活動を展開した空也と、伝統的には南都興福寺と氏族信仰的な関わりを持ちつつ、特定の宗派勢力から離れた個人的な信仰と、伝統的な宗派色を離れて貴族社会の繊細な美意識を反映した当世的文化を求めた藤原摂関家、そして承和の東寺講堂造像以来密教文化と南都文化の融合の気質があり、10世紀当時には寺院という枠を超えて南都文化圏など広い範囲での造像を手掛けつつあった真言宗東寺の系譜を汲む工房が、うまく要求合致した結果生み出されたのが、六波羅蜜寺天暦造像の先進的様式であったと推察することができよう。

六波羅蜜寺天暦造像から醍醐寺千手観音像にかけての時代は、村上天皇(在位946~967)と左大臣藤原実頼(900~970)、右大臣師輔(909~960)の兄弟という三者が比較的対立なく協力し、摂関政準備期ともいえる統治の行われた比較的安定した時代であったように思われる。律令制古代国家から、いわゆる「王朝国家体制」と呼ばれる、中世黎明期ともいえる時代への過渡期にも当たる。のちに奥州藤原氏らを輩出した武家藤原氏の祖の代表格・藤原秀郷(891~958)、桓武平氏の平貞盛(?~989)、清和源氏の源満仲(912~997)ら有力武家の台頭もこの時代である。村上帝の治世は「天暦の治」、また父帝醍醐天皇(在位897~930)の治世と併せて「延喜・天暦の治」とも呼ばれ、後世、南北朝時代(南朝の後醍醐天皇〈在位1318~1339〉・後村上天皇〈在位1339~1368〉の父子が、この時代にあやかって加後号を諡られた)を経て明治維新に至るまで、理想的な「聖代」として仰がれたことで名高い。

特に、空也による造像が行われた天暦5年は、醍醐朝後半から朱雀朝(在位930~946)にかけての、「昌泰の変」・すなわち菅原道真(845~903)左遷政変(昌泰4年・901)の応報である怨霊騒動(908~930頃)や、天下を震撼させた平将門と藤原純友による初の大規模武士反乱・「承平天慶の乱」(939~941)などの社会不安や争乱が一応の収束をみて、即位5年目の村上天皇朝の元では体制再建と文化復興の気運があったのではないだろうか。同年には宮中に撰和歌所が設置され『後撰和歌集』の編纂が開始されていることなどは象徴的である。六波羅蜜寺天暦造像の先進的作風も、あるいはそのような世相に由来するところがあるのではないだろうか。そしてこの造像が時代の注目を集め、空也が一躍脚光を浴びるとともに、第2章で論ずる応和の大般若経供養会の成功に繋がったとも考えられる。

その後、冷泉朝(在位967~969)、円融朝(在位969~984)以降の10世紀末葉は、帝位や摂政関白の座がめまぐるしく交代し、藤原摂関家の内部対立で政局混乱を来した観が伺える。藤原兼通(925~977)、兼家(929~990)兄弟の対立や、花山天皇(在位984~986)の藤原摂関家によって騙し陥れられた形での譲位出家などはエピソード名高い。そののち、藤原道長(966~1028)・頼通(992~1074)父子により盤石の摂関政体制が確立され、同時に定朝らによって和様彫刻が完成を見たということは周知の通りである。

六波羅蜜寺天暦造像に携わった工房が藤原摂関家と密接な関わりを持ち、やがて康尚・定朝の系譜に繋がると考えると、六波羅蜜寺天暦造像から醍醐寺千手観音像にかけての時代は実頼・師輔体制、康尚の時代は道長体制、そして定朝の時代は頼通体制という、藤原摂関家の強力かつ安定した体制確立の過程と合致する。一方、10世紀末の主流喪失と作風系統の錯綜は、天暦造像の系譜を汲む工房が藤原摂関家による政局の不安定によって強力な外護者を失い、主流の地位を保てなかったことを推察させる。

また同時期の情勢として、天台宗の中央進出という動きが見られる。11世紀以降・平安後期の皇室御願寺(白河天皇による法勝寺〈1076年建立〉等)や藤原摂関家による祈願寺(道長による法成寺〈1020年建立〉、頼通による平等院〈1052年建立〉等)は、多く天台の系統に属した。天台宗は本旨の法華教.に加えて、宗祖伝教大師最澄(767~822)の二大高弟(有力弟子)・慈覚大師円仁(794~864)と智証大師円珍(814~891・最澄の孫弟子、三井寺こと園城寺を総本山とする寺門派の派祖)らによって早くから密教を摂取し、慈恵大師良源(912~985)、恵心僧都源信(942~1017)らによって浄土教も盛んに行われるなど、元来複合宗派的性格を持つ。11世紀に天台宗が中央の宗教界で首位的な座を得た要因には、浄土教や法華教が末法救世という世相的欲求に合致したこともあるが、元来の普遍性の面を前面に出し、文化的にも独自の宗派色を抑えて時代の要求を取り入れたことも一因として考えられるのではないだろうか。

六波羅蜜寺天暦造像や康尚・定朝の工房が、天台と真言のいずれの系統に近いかという議論が従来なされてきたが、康尚・定朝の時点ではどちらの系統に近いとは一概に言えず、天暦造像までさかのぼって一貫した系譜と考えるならば、起源としては真言宗東寺系の系譜を汲むという仮説が有力であるように考えられる。

前述のように後世理想視された村上朝だが、一方ではその実、平安京の荒廃が始まり、不穏な空気が漂って、呪術や種々の俗信が人心を捉えた時代でもあった。かの有名な陰陽師安倍晴明(921~1005)の師と兄弟子にあたる賀茂忠行(890?~970?)・保憲(917~977)父子らが活躍し、芥川龍之介の小説『羅生門』の下地となった『今昔物語集』(1120年代頃の編か)に記される倒壊寸前の荒廃した羅城門(980年倒壊、以後再建されず)が建っていた時代。また、『源氏物語』の主人公・光源氏のモデルの一人とも考えられる、醍醐帝の皇子・源高明(914~983)も、この時代の人物である。『源氏物語』(1008年頃作)の所々に描かれる、幽玄・幻妖で、ある種頽廃的ともいえる雰囲気は、作者紫式部(970?~1019?)の一世代前、この源高明らの生きた10世紀後半の世相を反映した描写とも考えられる。

そして「末法」到来の足音がいよいよ近付き、厭世観が漂った時代である。末法とは、釈尊の入滅から2000年目以降は仏法が廃れ、世相も乱れるという思想である。平等院が創建された永承7年(1052)は、時あたかも末法元年に当たるとされた。そこにあって、人心を捉え飛躍的な発展を遂げたのが、空也らの説いた、阿弥陀如来の極楽浄土への往生を欣求する浄土教・念仏信仰であった。だがしかし、空也の説いた浄土教は、「厭離穢土・欣求浄土」、すなわち穢れたこの世を捨て去って来世の極楽往生にのみ救いを求めるという厭世的な来世救済信仰に留まらず、空也作と伝わる「極楽は遙けきほどと聞きしかど 勤めて居たるところなりけり」(極楽浄土は遙か遠い世界であると言われているが、実は日々念仏に勤めるその瞬間こそが真の極楽浄土なのだ)という和歌にも表されるように、現世・現実世界で直面する災厄をも救世するという、より現実的な教えであった。これは空海の「夫れ仏法遙かに非ず、心中にして即ち近し」という、真言密教の根本教理である「即身成仏」(万物は仏の化現であり、ゆえに現世のこの身このままで仏と合一しうる)を端的に表した言葉にも通じる。その結実が、十一面観音および四天王像等の造像、そして大般若経供養という二大事業であったのである。

六波羅蜜寺天暦造像の、伝統的宗派色を離れた普遍的な造形と、末法の予感される不穏な世を救済する様を思わせる穏やかな相好の尊像は、藤原摂関家を中心とした広い意味での大衆、「平安人」の心から求めたものの結実であったともいえよう。

・第1章総括

以上、六波羅蜜寺像と10世紀の主要作例の作風的特色を挙げ、それらの系譜と推移を考察し、さらに天暦造像から11世紀和様彫刻に至る過程を、同時代の世相・時代背景と考え合わせて考察した。

六波羅蜜寺天暦造像は密教様の流れを中心とする平安前期諸様式の複合と、天平様式に通じる復古志向や、11世紀彫刻に通じる先進的要素が見られた。また10世紀彫刻史を俯瞰すると、天暦造像の先進性とその流れを汲む様式の一時的な主流化、そしてその後10世紀末の主流喪失と作風錯綜を経て、11世紀に「定朝様」と呼ばれる、いわゆる「和様彫刻」の成立を見るという流れが読み取れた。

天暦造像に見える密教様と天平復古の志向を柱とする複合様式は、承和の東寺講堂造像から繋がる真言宗東寺系工房を思わせる。そしてその超宗派的性格は、空也の信仰と通じるとともに、藤原摂関家を中心とする当時の世相的要求と合致しているように思われた。また六波羅蜜寺天暦造像を康尚・定朝に繋がる源流と考えるなら、彫刻史の流れが10世紀末の混乱を経た藤原摂関政確立の流れと合致することは興味深い事例といえよう。

註

1 小林剛「六波羅蜜寺の十一面観音像について」『国華』800、1958年

2 副島弘道「六波羅蜜寺の天暦造像と十世紀の造像工房」『美術史』113、1982年

3 石井義長『空也上人の研究 その行業と思想』法藏館、2002年(原典・東洋大学博士論文、2000年)

4 奥健夫「六波羅蜜寺四天王像について」『MUSEUM』559、1999年

5 副島弘道 前掲論文(註2)

6 副島弘道 前掲論文(註2)

7 石井義長 前掲著書(註3)

8 “四者得 生 極楽世界 ”(第四の功徳としては、極楽世界に生まれることを得る)――『十一面神呪心経』(『大正新脩大蔵経』第20巻、1071)

9 奥健夫 前掲論文(註4)

10 副島弘道 前掲論文(註2)

11 清水善三「十世紀彫刻の諸相(2)――天台薬師像の一形式・長源寺薬師如来像を中心として」『平安彫刻史の研究』中央公論美術出版社、1996年

12 副島弘道「醍醐寺木造千手観音立像の造立について」『美術史』130、1991年

13 伊東史朗「十世紀後半彫刻史と康尚」『日本美術全集』第6巻、講談社、1994年

副島弘道 前掲論文(註12)

14 副島弘道 前掲論文(註2)

15 久野健「平安初期における延暦寺の仏像」『美術研究』260、1969年/『平安初期彫刻史の研究』吉川弘文館、1974年

副島弘道 前掲論文(註2)

16 清水善三「十世紀彫刻の諸相(1)」『平安彫刻史の研究』中央公論美術出版社、1996年

17 丸山士郎「東寺講堂諸像と承和前期の作風」『MUSEUM』532、1995年

18 副島弘道 前掲論文(註2)

19 石井義長 前掲著書(註3)

20 佐藤進一『日本の中世国家』岩波書店、1983年

21 村上天皇朝の世相と朝廷近辺の信仰のありようについては、三橋正「村上天皇の仏教信仰」『史聚』21、1986年/『平安時代の信仰と宗教儀礼』続群書類従完成会、2000年に詳しい。

22 『千載和歌集』巻十八 雑下 1201 文治4年(1188年)編纂

23 空海著『般若心経秘鍵』序文 弘仁9年(818)? 承和元年(834)?

◆第2章 造像と大般若経供養会の年代整理および関連性

本章では、六波羅蜜寺草建に繋がる天暦5年(951)の造像活動および応和3年(963)の大般若経(『大般若波羅蜜多経』)供養会という空也最盛期の二大事業に着目し、前章の醍醐寺千手観音像との比較・様式編年をふまえた上で、文献史料の再検討から両者の前後関係と年代について改めて整理するとともに、その沿革と関連性を考察してみたい。

・第1節 『空也誄』の史料的価値

空也に関する信憑性の高い史料として挙げられているものは、空也生前、応和3年(963)の大般若経供養会に際して漢学者三善道統(生没年不詳)が起草した『為空也上人供養金字大般若経願文』(以下『願文』)、源為憲(?~1011)によって空也の没後まもなく、恐らく没年と同年の天禄3年(972)頃に書かれたとされる『空也誄』(『空也上人誄』、以下『誄』)、そしてかの安倍晴明の師であり陰陽道宗家の祖・賀茂忠行の子にして儒学者の慶滋保胤(934?~1002)が永観3年(985)に書いた『日本往生極楽記』中の「空也(弘也)伝」という3種のみである。

その中で『誄』は、伝記としては最も古く、空也の生涯にわたる行業を記した最も重要な史料であるが、伝来する写本は欠字や誤記による問題があり、またそもそも、編者が空也についてどれほど正確に理解した上で記したのかという点で疑問が指摘されている。すなわち、当時まだ若い文章道学生であった源為憲は、慶滋保胤ら勧学会(大学寮の紀伝道・すなわち歴史学科の学生・学者と天台僧による学会)の関係者からその文才を買われ、空也と生前親しかった者らからの伝聞に基づいて『誄』を執筆したのであり、自発的意志と自らの見聞に基づいた記述ではないという説である。当史料はこのことを踏まえた上で、慎重に考察しなくてはならない。

なお、小論では、『誄』の考察、引用に際しては、石井義長氏による校訂版を使用した。当史料の校訂に関する論考は、小論では差し控えることとした。

・第2節 天暦造像業の年代特定

現在六波羅蜜寺に伝来する十一面観音および四天王像は、後世の史料と寺伝によると、開山の空也が天暦五年に、同年京洛で流行した疫病を祓うため自ら彫刻し、観音像を車に載せて市中を曳き回った云々と伝える。

『誄』には、これに関して以下の記述がある。

(天暦)五年秋、勧 貴賤 唱 知識 、造 金色一丈観音像一体・六尺梵王・尺天・四天王像各一体 。今在 西光寺 。写 金泥大般若経一部六百巻 。今在 清水寺塔院 。

「梵王・尺天」すなわち梵天および帝釈天の二尊像と、「金泥大般若経」については、以後の伝来が不明であるが、六波羅蜜寺像は美術史の研究から、少なくとも10世紀中葉の作と推定され、法量(寸法)の一致(唐尺の小尺では、一丈は約246cm、同大尺では、六尺は約180cm)からも、ここにある「金色一丈観音像」および「四天王像」にあたることはまず間違いない。しかしこの記述に見える年記が、十一面観音ほか諸像の発願あるいは完成供養のいずれを示すかについては、前章第1節の研究史でも述べたとおり今なお若干の議論がある。小林剛氏による天暦5年発願・応和3年完成説のほか、天暦5年を発願年とし、完成の確実な下限を『誄』の成立時とした奥健夫氏の説がある。一方、副島弘道氏は天暦5年造像完成の説を取る。また石井義長氏は、天暦4年発願、同5年完成との説を取る。

この『誄』の記述には、天暦5年秋に観音像ほか諸像と大般若経を「造」ったと述べられているのみであるが、後者の大般若経については、応和3年に完成供養会を行ったことが、「十四年来効力甫就、応和三年八月、恭敬供養」と『誄』に記されるほか、長元9年(1036)頃に編纂された『日本紀略』の記録があり、『願文』も残ることから確認できる。その『願文』には、「始自天暦四年九月、至于応和三年今朝、星霜十四廻」と、天暦4年9月に大般若経書写を発願したことが明記されている。

ここで大般若経書写の開始年について、『誄』の天暦5年という記述と食い違いが生じる。大般若経供養に関しては直接的な史料である『願文』のほうが信憑性が高く、また『誄』に見える「十四年来」の記述を考えると、天暦4年(950)から応和3年(963)まで足かけ14年となり、大般若経書写は天暦4年発願と見るのが妥当であろう。

すると、天暦5年に造像と写経を記す、先の『誄』の記述が疑問になる。天暦5年を造像発願の年とすると、『誄』に写経供養について同時に記すのは、不自然ではあるが混同ないしは割愛であると仮定するほかないだろう。仮にそうとすると、写経発願と1年の隔たりが生じ、両事業の同時性が薄れる。大般若経書写供養と観音像造立供養は、厄除の信仰として両者一具にてこの時代盛んに行われていたことから、空也の両事業も同じく同時性の強いものとする指摘がある。確かに、空也の人生において後にも先にも比類のない二大事業は共に無関係とは考えられず、信仰的一体性を持った2事業を1年という間を置いて発願するということはやや不自然に思えるが、決定的にこの仮説を否定する材料もない。

天暦4年を写経、造像の発願年と仮定すると、『誄』の記述と1年の差が生まれる。しかし、天暦4年に写経発願したことはほぼ疑いようがないことは繰り返し述べる通りである。この1年間の時間差と天暦5年という記述をどう考えるか。天暦4年9月に写経・造像が発願されたが、『誄』に見える空也が水晶軸の調達に苦心した話からも困難が伺える写経事業より、まずは造像事業の方に力が注がれ、約1年後の天暦5年秋に造像が完成し供養が行われたことにより、一種の宣伝効果もあって写経事業が大々的に公表され、本格的な勧進と書写の作業が開始されたと想像することはできまいか。すると天暦5年は、造像完成供養と同時に、写経行が本格的に開始された年となる。これはあくまで推測に過ぎないが、『誄』と『願文』両史料の記述を信用すると、1年の時間差の意味は重く見る必要があるだろう。

造像完成の年の下限は、奥健夫氏の説のように文献からは確実に論証できないが、天徳年中(957~961)の造立ということが確認された醍醐寺千手観音像は、六波羅蜜寺像と同様に当時の主流工房の作と考えられるが、六波羅蜜寺像に比べて一歩進んだ様式を見せると指摘されていることから、少なくとも十一面観音はそれ以前に完成されたものと考えるべきであろう。四天王像は容易にこの比較対象とはできないが、十一面観音との作風の共通点から、同一工房により一具で作成されたと考えられるので、十一面観音とまず同時の完成と見るのが自然であろう。なお、この論拠となる醍醐寺千手観音像との比較、編年については、前章で詳述したとおりである。

以上諸説を客観的にまとめると、造像発願の年は天暦4年(950)か天暦5年(951)のいずれか、そして完成の年の下限は、醍醐寺千手観音像の造られた天徳年中(957~961)以前と考えられる。完成年について醍醐寺千手観音像との比較からもう少し検討すると、意外に進んでいる作風の展開から見て、六波羅蜜寺像とはある程度の時間差を考えるのが自然に思われる。空也の造像業は庶民に地道な勧進を募って行われたため何年もかかったとする説は、藤原摂関家らの強力な外護者が推定された現在ではもはや説得力を失ったが、近い時代の木彫像の制作所要期間を考えると、専業工房がそう何年も費やすことは考えにくく、天暦4年9月発願・同5年秋完成説の約1年間という長さは妥当のように思われる。いずれにせよ、天暦造像の完成は天暦5年を大きく下らない時期と見てよいだろう。よって少なくとも、天暦5年という年は造像発願年か完成年のいずれであるかという議論はさておいても、記述に見えるこの年をひとまず造像の年と特定して考えることは、現状では問題ないと思われる。

・第3節 応和の大般若経供養会と西光寺の成立

天暦5年から12年後の応和3年に大々的に行われた大般若経供養会については、これと同時に造像完成や西光寺成立を考える説があった。前者(応和3年造像完成)の説に関しては、前章、醍醐寺千手観音像との比較考察から、まず否定されるべきである。ここでは後者の西光寺成立との関わり、および天暦造像との関連性について考察してみたい。

史料にはこの供養会に関して以下の記述が見られる。

『空也誄』

十四年来効力甫就、応和三年八月、恭敬供養。為 広令集-会普令随-喜 、王城巽鴨川西、卜 荒原 造 宝殿 。前写 白露池之浪 、後模 竹林苑之風 。於 是士庶雲集、冠蓋星羅。龍頭鷁首之舟載 経典 而迭近、翠管朱弦之曲、讃 仏乗 以代奏。凡天下之壮観焉。

『為空也上人供養金字大般若経願文』

是以為 四恩六道成仏得果 故、始 自 天暦四年九月 、至 于応和三年今 朝 、星霜十四廻、胸臆千万緒。(略)洞簫羌笛之管、曲沸 晴天 、龍頭 鷁首之舟、棹穿 秋水 。況亦説法之後、更臨 夜漏 、設 万灯会 、修 菩薩戒 、専 念弥陀 、永帰 極楽 。

『日本紀略』応和三年八月条

廿三日壬寅。空也聖人、於 鴨川原 供-養金字般若経 。道俗集会、請 僧六百口 。自 内給所 給 銭十貫文 。左大臣以下、天下諸人結縁者多。昼講 経王 、夜万灯会。

(※ヽは誤写本の可能性→「昼講 経、至 夜万灯会」)

ここで以前から問題にされてきたことは、「王城巽(東南)鴨川西」という『誄』の記述である。『扶桑略記』には「空也聖人鴨河東岸建堂、供-養金字大般若経会 、請 僧六百人 、有 舞音楽 」との記述があり、実際六波羅蜜寺は鴨川(松原橋・旧五条大橋)の「東」約400mに存在することから、『誄』の記述を誤りとし、鴨川東岸という地理的一致から応和の供養会を西光寺成立と直接関連づける説が、以前から平林盛得氏ら諸氏により唱えられてきた。それに対し石井義長氏は、原本を欠く『誄』の写本には『六波羅蜜寺縁起』中の引用文と『真福寺善本』という2つが知られているなか、系統の異なる両者に同じ記述が見られることから、「鴨川西」の記述を正しいとした上で、供養会に際して建てられた「宝殿」とは洪水の危険がある河川敷に建てられたかりそめの堂であったとし、西光寺成立との直接的な関連を否定した。

寛治8年(1094)かそれ以降の近い時期に編纂された『扶桑略記』の記述のみに基づく前者の説は疑問があるが、後者の説も『誄』の原本を欠く現状では決定的な論証とは言えない。しかしいずれにせよ、応和3年の供養会と天暦造像の完成を結びつける説は前章の論考から否定され、したがって天暦造立像を安置した西光寺の成立も、応和供養会と直接関連づける要因は減る。応和供養会ののち荘厳具や「宝殿」の遺材が近隣する西光寺に持ち込まれ寺勢が整えられたとしても、この供養会の跡が西光寺に転じたと直接的に関係づけるのは不自然であるだろう。

むしろ注目すべきは、天暦の造像事業や西光寺に関し、『願文』など供養会の記録には触れられておらず、『誄』の記述も意外に少なく、『日本紀略』などの年代記史料にはまったく見えないということである。『願文』に関しては、意識的に触れなかった観さえある。

この供養会と時期を同じくして宮中で開催された「応和の宗論」という法会について、平林盛得氏は空也との交流が推測される千観(918~984)をはじめ数名の僧が招かれながら不参加であったことを挙げ、宮中儀礼を辞退して空也側に参じたという反抗の意志と推測し、両法会を対立的なものと論じた。対して東舘紹見氏は、むしろ両法会の関連性を論じている。空也の供養会には時の左大臣(親政を布いた村上帝の下では最高権力者)・藤原実頼らが結縁し、天皇の私的財源を司る内給所からも寄進があったように、空也の事業の庶民性ばかりを強調することはできないが、この時代の貴族や天皇の信仰が私的傾向を強めていたことが指摘されており、「応和の宗論」がいくぶん律令的宮中仏事の性格を残すのと比較すれば、やはり空也の供養会の私的性格を見ることができよう。

そして、同時に発願され本来宗教的一体性が強いはずである造像事業について、諸記録はおろか経供養会の『願文』ですら触れられていないことは、少なくとも応和供養会の時点で写経事業と造像事業との区別意識があったこと、そして後者の造像事業がよりいっそう私的な性格を持っていたことを意味するのではないだろうか。

造像業は、自らの信仰と活動の記念碑的具現物としてのちのちまで遺し、広く信仰対象として人々に拝観させるという意図があったのに対し、写経業は、貴族や朝廷、諸宗派勢力といった権力者から庶民までが、1つの事業の元に階層や対立を超えて結縁するという、作ることそのものの意義が強かったのではないだろうか。足かけ14年間の間に外護者の影響が強まり、いささか公的色彩を帯びてきた写経業に対し、空也後半生の拠点であり、のちの六波羅蜜寺の前身となる西光寺とその核である天暦諸像は、より空也の私的なところで一線を画して存在していたように思われる。

『誄』に、「写金泥大般若経一部六百巻。今在清水寺塔院。」とあるように、天暦諸像は西光寺のち六波羅蜜寺に絶え間なく伝来しているのに対して、14年間もの時と多大な労力をかけて写経された大般若経は、遅くとも空也の没年にして『誄』の書かれた天禄3年(972)頃までの間に清水寺へ寄贈されてしまっていることも、その証左といえよう。

・第2章総括

以上、文献資料の再検討から、空也の発願による天暦造像業と、応和の大般若経供養会という2事業について、その沿革と関連性、そして前後関係を考察してきた。その結果、天暦造像は天暦4年(950)に発願され、同5年(951)に完成したという仮説が考えられた。また、応和3年(963)の大般若経供養会の時点では、本来一体性を持つべき造像業と写経業の間には一定の区別が生じており、写経業の方がより公的な意味合いを帯びていた可能性を指摘した。

平林盛得氏は、西光寺とは本来寺院として創建されたものではなく、空也の私的な道場・住坊を元に、造像・写経等の作善の集積のうえに成り立ったため、成立の年代を特定しがたいのだと論じた。その西光寺の要となった天暦造像も、藤原摂関家や仏教諸宗派の強力な外護の元に成立したにせよ、応和の経供養会と比較してもより私的性格が強いものであったと見ることはできまいか。さらに言えば、発願した空也の浅からぬ意思の関わりがあると考えられるのではないだろうかと推察する。

註

1 平林盛得「空也と平安知識人」『書陵部紀要』10、1958年/『聖と説話の史的研究』吉川弘文館、1981年

2 石井義長『空也上人の研究 その行業と思想』法藏館、2002年(原典・東洋大学博士論文、2000年)

3 副島弘道「六波羅蜜寺の天暦造像と十世紀の造像工房」『美術史』113、1982年

4 奥健夫「六波羅蜜寺四天王像について」『MUSEUM』559、1999年

5 副島弘道 前掲論文(註3)

6 石井義長 前掲著書(註2)

7 副島弘道 前掲論文(註3)

8 副島弘道「醍醐寺木造千手観音立像の造立について」『美術史』130、1991年

9 石井義長 前掲著書(註2) 「経王」といえば多くの場合、「諸経の王」と称される『法華経』(妙法蓮華経)のことを指すが、ここでは『大般若経』の供養会であるため、「昼講経、至夜万灯会」の誤写本ではないかと論じられている。

10 平林盛得「六波羅蜜寺創建考」『日本歴史』133、1959年/『聖と説話の史的研究』吉川弘文館、1981年

11 石井義長 前掲著書(註2)

12 平林盛得 前掲論文(註10)

13 東舘紹見「天暦造像と応和の大般若経供養会」『浄土の聖者 空也』吉川弘文館、2005年

14 三橋正「村上天皇の仏教信仰」『史聚』21、1986年/『平安時代の信仰と宗教儀礼』続群書類従完成会、2000年

15 平林盛得 前掲論文(註10)

◆おわりに

以上、空也の発願した天暦造像について、作風の検討と文献の再検討という両面から、その沿革を探ってきた。

全体的に見て、10世紀は作風進展の低迷・錯綜期といえるなかで、天暦造像は後世に繋がる先進性が見られた。10世紀末の再度の低迷期を経て、11世紀の和様彫刻完成に至る流れは、藤原氏の摂関政確立の動きと合致しており、天暦の造像工房が藤原摂関家との関係の元で康尚・定朝に繋がるという経緯が推察された。また、天暦造像と空也の信仰活動、そして当時の社会とに共通してみられる超宗派的性格について指摘した。

年代論に関しては、天暦4年に発願されて同5年に完成したという一仮説を立てたが、少なくとも造像完成は天暦5年を大きく下るものではないということは1つ結論づけられた。また、天暦造像と同時に発願された応和の大般若経供養会との間には一定の区別意識が生じており、公的色彩を帯びてきた大般若経供養会と比べて、造像業はより私的なものであった可能性を指摘した。

10世紀という時代は、平安時代後期から中世盛期、そしてそれ以降にまで繋がる、国風文化をはじめとした文化的・社会的な様々な要素が形成された時期であるが、ことにこの村上天皇朝の一時期は、その過渡的動きが強まった注目すべき時代であるように思われる。この時代を生きた空也という人物の活動と、その象徴的遺産である六波羅蜜寺天暦造像は、このような時代を象徴すべき一事例といえよう。

*参考文献

・副島弘道「六波羅蜜寺の天暦造像と十世紀の造像工房」『美術史』113、1982年

・佐藤進㆒『日本の中世国家』岩波書店、1983年

・小林剛「六波羅蜜寺の十一面観音像について」『国華』800、1958年

・石井義長『空也上人の研究 その行業と思想』法藏館、2002年(原典・東洋大学博士論文、2000年)

・奥健夫「六波羅蜜寺四天王像について」『MUSEUM』559、1999年

・清水善三「十世紀彫刻の諸相(2)――天台薬師像の一形式・長源寺薬師如来像を中心として」『平安彫刻史の研究』中央公論美術出版社、1996年

・副島弘道「醍醐寺木造千手観音立像の造立について」『美術史』130、1991年

・伊東史朗「十世紀後半彫刻史と康尚」『日本美術全集』第6巻、講談社、1994年

・久野健「平安初期における延暦寺の仏像」『美術研究』260、1969年/『平安初期彫刻史の研究』吉川弘文館、1974年

・丸山士郎「東寺講堂諸像と承和前期の作風」『MUSEUM』532、1995年

・三橋正「村上天皇の仏教信仰」『史聚』21、1986年/『平安時代の信仰と宗教儀礼』続群書類従完成会、2000年

・平林盛得「空也と平安知識人」『書陵部紀要』10、1958年/『聖と説話の史的研究』吉川弘文館、1981年

・平林盛得「六波羅蜜寺創建考」『日本歴史』133、1959年/『聖と説話の史的研究』吉川弘文館、1981年

・伊藤唯真編『浄土の聖者 空也』吉川弘文館、2005年

*関連史料

・「為空也上人供養金字大般若経願文」三善道統、応和3年(963)、『本朝文粋 巻十三 願文上』所収、(『空也上人の研究 その行業と思想』所収)

・『空也誄』(空也上人誄)源為憲、天禄3年(972)頃、『続群書類従 巻二百十四』所収、(『空也上人の研究 その行業と思想』所収)

・『日本往生極楽記』慶滋保胤、永観3年(985)、(『日本彫刻史基礎資料集成 平安時代重要作品篇5』所収)

・『六波羅蜜寺縁起』三善為康?、保安3年(1122)、(『日本彫刻史基礎資料集成 平安時代重要作品篇5』所収)

*参照美術資料

・『六波羅蜜寺』古寺巡礼京都 25巻、淡交社、1978年

・『日本美術全集』第6巻、講談社、1994年

・『日本彫刻史基礎資料集成』平安時代重要作品篇5、中央公論美術出版、1997年

・『比叡山・高野山 名宝展』図録 産経新聞社、1997年

・『空海と密教美術展』図録 読売新聞社、2011年

・『仏像 日本仏像史講義』別冊太陽、平凡社、2013年

・『最澄と天台宗のすべて』図録 読売新聞社、2021年

◆あとがき

著者が空也上人と六波羅蜜寺に出会ったのは、小学6年生の冬、一遍上人に惹かれていた父とともに、その足跡を巡る旅をした時であった。

鎌倉時代後期に活動した浄土教の一派・時宗の開祖にして、「躍り念仏」で知られ、また日本全国を巡る旅に生涯を費やした遊行念仏聖の代表者・一遍(1239~1289)は、年代は隔たるものの、空也を心の師として篤く仰いだ。一遍の生涯を描いた絵巻物『一遍聖絵』には、絵こそ無いものの空也の足跡である六波羅蜜寺に参詣したことが記され、そののち空也が京洛において初めて念仏布教を行った聖蹟と伝わる平安京東市の跡地(現・浄土真宗本願寺派本山西本願寺・真宗興正派本山興正寺付近)に道場を築き、大々的に踊り念仏を修したことが描かれる。

石井義長氏は、空也自身が踊り念仏を修した確証は得られないと論じたが、のちに時衆(時宗衆徒)からの逆影響を受けてか、あるいは空也の後継者達が始めたものか、六波羅蜜寺には「空也踊躍念仏」なる修法が伝わる。毎年12月後半に厳修され、重要無形民俗文化財に指定されている。小論の冒頭に掲載した空也像には、胸元に鉦鼓を提げて念仏を唱え歩く姿が刻まれており、少なくともその造像年代である鎌倉時代初期(一遍の生誕以前)までには、「躍り」でなくとも何らかの音楽を伴って練り歩きながら念仏を唱える修法が、空也の後継者を自認する者達の間で広まっていたことが伺える。

著者が六波羅蜜寺を初めて訪れたのは、ちょうど年の瀬、「空也踊躍念仏」の厳修されている時であった。凍てつく真冬の晩の本堂で、厳かに、しかし時に熱気を帯びて修される踊り念仏を拝観した。それは子供心ながら、深い感慨を覚えたことを鮮明に記憶する。また、『一遍聖絵』の美しくもコミカルな描写にも心惹かれ、図録を何度も見返した。

中学・高校を通して歴史に興味を持ち、平安時代、ことに村上帝の時代・10世紀後半の平安中期に興味を持った。本文中でも触れたが、古代から中世黎明時代への過渡期に当たる日本史上の特異点であり、陰陽師安倍晴明とその師、賀茂忠行・保憲父子らが生き、小説『羅生門』の舞台として描かれる荒廃した羅城門が建っていた時代、また『源氏物語』の主人公・光源氏のモデルを源高明に比定するならば、その舞台として描かれる時代でもある。「天暦の治」と呼ばれて後世理想視されたが、その実、都は荒廃し始め、末法到来を予感させる不穏な空気が漂った時代である。そのような二面性に惹かれたのだ。

長じて本格的に歴史学の道に分け入り、副島弘道教授のご指導の下で仏教美術史を研究することになった際、この10世紀村上朝、そして空也ゆかりの、六波羅蜜寺十一面観音像を採り上げることにした次第である。

論文執筆にあたっては、元大正大学文学部歴史学科教授の副島弘道先生と、元明星大学人文学部日本文化学科教授の故・三橋正先生をはじめとした諸先生には大変お世話になった。ことに副島先生には、ご自身の研究されてきたテーマをなぞる形の研究をさせていただいたこともあり、万事に亘って懇切な助言とご指導をいただいた。末筆ながら、ここに深く感謝を申し上げたい。

小論が、今後この六波羅蜜寺天暦造像と空也上人の研究、そして10世紀日本文化史を論じる諸氏の一参考になれば幸甚である。

令和3年(2021)11月17日 鳥位名 久礼

◆附録 関連史料翻刻

『空也誄(空也上人誄)』

(略)

天慶元年以来、還在 長安 。其始市店乞食、有 所 得 、皆作 仏事 、復与二貧患 。故俗号 市聖 。又尋常時、称 南無阿弥陀仏 、間不 容 髪。天下亦呼為 阿弥陀聖 。

(略)

(天暦)五年秋、勧 貴賤 唱 知識 、造 金色一丈観音像一体・六尺梵王・尺天・四天王像各一体 。今在 西光寺 。写 金泥大般若経一部六百巻 。今在 清水寺塔院 。

(略)

十四年来効力甫就、応和三年八月、恭敬供養。為 広令集-会普令随-喜 、王城巽鴨川西、卜 荒原 造 宝殿 。前写 白露池之浪 、後模 竹林苑之風 。於 是士庶雲集、冠蓋星羅。龍頭鷁首之舟載 経典 而迭近、翠管朱弦之曲、讃 仏乗 以代奏。凡天下之壮観焉。

(略)

《読み下し》

(参考・石井義長『空也上人の研究 その行業と思想』、同『阿弥陀聖 空也』)

天慶元年(938)以来、還りて長安(平安京の雅称)に在り。その始め市店に乞食し、得るところあれば、みな仏事を作し、また貧患に与う。ゆえに俗は市聖と号けり。また尋常の時、南無阿弥陀仏と称えて、間髪を容れず。天下また呼びて阿弥陀聖と為せり。

(天暦)五年(951)秋、貴賤に勧め、知識(高僧のこと)を唱い、金色の一丈の観音像一体・六尺の梵王(梵天)・尺天(帝釈天)・四天王像各一体を造る。今、西光寺(のちの六波羅蜜寺)に在り。金泥の大般若経一部六百巻を写す。今、清水寺の塔院に在り。

十四年来の効力甫て就りて、応和三年(963)八月、(大般若経を)恭敬して供養す。広く集会し、普く随喜せしめんがために、王城(内裏)の巽(東南)・鴨川の西に、荒原を卜して(占って)宝殿を造る。前には白露池(インドの寺院・竹林精舎の池)の浪を写し、後には竹林苑の風を模す。ここにおいて士庶(貴族から庶民までが)雲のごとく集い、冠蓋(冠や烏帽子と牛車の幌が)星のごとく羅る。龍頭鷁首の舟(船首に龍と水鳥の首を彫刻した船)は経典を載せて迭いに近づき、翠管朱弦(美しい雅楽器)の曲は、仏乗(仏教の教え)を讃えて代わるがわる奏でらる。凡そ天下の壮観なり。

『為 空也上人 供-養金字大般若経 願文』

敬白 奉 書写供養 金字大般若経一部。

(略)

是以為 四恩六道成仏得果 故、始 自 天暦四年九月 、至 于応和三年今朝 、星霜十四廻、胸臆千万緒。

(略)

洞簫羌笛之管、曲沸 晴天 、龍頭鷁首之舟、棹穿 秋水 。況亦説法之後、更臨 夜漏 、設 万灯会 、修 菩薩戒 、専 念弥陀 、永帰 極楽 。

(略)

応和三年八月廿二日 仏子空也敬白

※廿三日の誤り。

《読み下し》

(一部参考・石井義長『阿弥陀聖 空也』、伊藤唯真編『浄土の聖者 空也』)

『空也上人の為に金字大般若経を供養する願文』

敬白(敬いて白す) 書写供養し奉る金字大般若経一部。

これ以て四恩(父母・師長・国王・施主の恩)六道(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天の六世界)の成仏を得果せんがためゆえ(一切衆生の救済のために)、天暦四年(950)九月より始めて、ここ応和三年(963)の今朝に至るまで、星霜十四たび廻り(14年の年月を経て)、胸臆千万に緒る(思えば感慨が尽きない)。

洞簫(パンパイプ)・羌笛(チベット風の笛)の管、曲は晴天に沸き、龍頭鷁首の舟、棹は秋水を穿つ。況んやまた説法の後、更に夜漏に臨みては(夜に至ると)、万灯会を設け、菩薩戒を修し(俗人向けの戒律を授け)、念弥陀を専らとし(ひたすら阿弥陀如来を念じて)、永く極楽に帰す(極楽往生を祈り続ける)。

応和三年八月二十三日(グレゴリオ暦9月18日) 仏子(仏弟子)空也、敬いて白す

【訳註】

※1 「四界」すなわち「声聞・縁覚・菩薩・仏」(という悟りの四段階)の誤りか?

※2 ここでいう「天」とは、極楽のような仏の浄土ではなく、「天人」の住む世界のこと。浄土は輪廻転生から解脱して永遠の安楽と無上の悟りを得られる世界であるのに対して、「天」は長寿で享楽的な世界であるものの、いずれは老衰の苦しみと死が訪れ、死後は再び生前の行いに応じた裁きを受けて輪廻の業(カルマ)に戻るとされる。苦悩がほとんどなく享楽に耽っていられるため、苦悩があればこそ救いを求める心(菩提心)が生じうる人間界よりも、むしろ解脱に至り難いともいわれる。

『日本紀略』応和三年八月条

廿三日壬寅。空也聖人、於 鴨川原 供-養金字般若経 。道俗集会、請 僧六百口 。自 内給所 給 銭十貫文 。左大臣以下、天下諸人結縁者多。昼講 経王 、夜万灯会。

《読み下し》

(参考・石井義長『阿弥陀聖 空也』)

二十三日壬寅。空也聖人、鴨川の原において金字般若経を供養す。道俗(僧侶と俗人)集会し、僧六百口(人)を請ず(招く)。内給所より銭十貫文(一万枚)を給す。左大臣(藤原実頼)以下、天下の諸人結縁する者多し。昼は経を講じ、夜に至りて万灯会あり。

(「昼講 経、至 夜万灯会」の誤写であるとする説に従った)