アニメ感想 ガールズ&パンツァー 最終章第1話&2話

あ!! Netflixに『ガールズ&パンツァー』の劇場版と最終章が配信されとるやんけ! 見る見る!

というわけで、予定なかった『ガルパン』劇場3作品を急遽見ることに。いやー楽しかった!

今回は『最終章1話&2話』の感想文だけど、その前に劇場版も見返したので、そちらの内容もちらっと触れよう。

ガルパン劇場版の感想だー!!!

まず『ガルパン』に関する基本的なお話だけど……どう考えても設定に無理がありすぎる。戦車がスポーツになっている……というところまで了解できるが、あの巨大な鉛玉をバンバンぶつけ合っているのに、怪我人なし……という不思議さ。あの砲弾は「空砲」でも「ペイント弾」でもなく、ぶつかるとコンクリート建築が木っ端微塵に吹っ飛ぶほどの威力を持っている。実際そういう描写は一杯ある。しかし、その直撃を喰らっても、中にいる女の子は無傷だ。……さて?

これは考え方が逆。疑問の感じ方が逆で、「戦車をスポーツとして表現する(戦車道)」という無茶を現実のものにするために、可能な限り「ウソ」で固める必要があった。もしも「戦車道」をリアルな世界観、リアルなキャラクターで描いた場合、あの砲撃を喰らって無傷で出てくる……なんて描写はできなくなる。「戦車道で死人が出ました」……みたいな展開をシリアスモードでやられたって困る(だって「そりゃそーだ」ってなるから。シリアスなムードがギャグになる)。戦車道を平和的で無害なスポーツです……と表現しようと思ったら、相応の「ウソ」を重ねていかないと成立しない。

その第一歩がリアリティを持たない美少女キャラクターを物語の中心に据える……というところから始まっている。

劇場版では「風紀委員」だった園みどり子(通称:そど子)たち3人組が学校を喪ったために、キャラクターとしての主体が崩壊してしまう……という描写がある。どういうことかというと、そど子達は「風紀委員」という役割のみを与えられ、それ以外の厚みがまったくないキャラクターだから、風紀委員という役割を全うすべき場である「学校」を失うと、キャラクターとして崩壊してしまうのである。「キャラ崩壊」である。

キャラ崩壊しちゃったそど子達が、やさぐれてコンビニ前に座り込んでキュウリを食べる……というシーンはシュールで愉快だった。

この描写から気付くのは、「作り手達はキャラクター達の薄っぺらさに自覚的だ」ということだ。そど子には「風紀委員」というキャラクター以上の厚みがない、ということを自覚的に描き、それをギャグに置き換えている。

学校がなくなったのなら、まず両親の元に帰りなさい……というのがあるのだけど、なぜかあのキャラクター達はそれをやらない。それ以前に、学校が突然閉鎖、という事態になったら、真っ先に親たちが抗議で出てくるはず。なのにそういう描写がない。ということは、そういうキャラとしての厚みを作っていない、ということがわかる。

(西住母にしても、傍観しているわけがない。戦車道を束ねる西住家のメンツがあるはずで、勘当したとはいえ、その娘の学校が閉鎖……という事態になったら一番に政治性を発揮して、学校閉鎖をひっくり返しにくるはず)

『ガルパン』のキャラクター達はそれくらい薄っぺらい……これは作り手側も自覚の上で描いている。『ガルパン』はキャラクターが多いゆえに、そのキャラを立たせるためにかな~りヘンテコな設定を載せている美少女が多い。でもその上辺に浮かび上がっているヘンテコ設定を一つでももぎ取ってしまうと、あっという間に(そど子達のように)キャラ崩壊してしまうのだろう。まず言って、キャラクターの区別が付かなくなるはず。

その上でなぜ美少女キャラクターではなくてはならないのか。男だとウソを演じきれないから……というのがある。男の方が社会的圧力は大きいから、男キャラクターで『ガルパン』のようなふわふわした描写を始めると「ちゃんとしろ!」と思うようになる。それに、男なら戦車に乗るというシチュエーションはそこまで突飛でもなく、あり得る範囲の世界観になるから(なんだったらガンダムに載る話にしても不思議じゃなくなる)、見る側も「現実的に」観るようになってしまう。

美少女は「現実にいないこと」が前提なんだよ。美少女が現実的な設定を持っていてもいいけども、空を飛んでも変身しても怪力を発揮しても、成立し得るんだ(ガルパンのキャラクター達はやたらと跳躍力が高い)。なぜならそもそも美少女なるものは現実にいないから。男と設定すると、その途端お話が現実になってしまう。美少女でなければならないんだ(それでいくら性差別だなんだの言われても)。

『ガルパン』は思い切った大胆な大嘘をハッタリとして前面にドーンと出さねば成立し得ない。そこで現実に存在しない「器」でしかない人形(美少女キャラクター)が、戦車に乗るという設定が必要だった。

ただしそのウソを前面に描く代わりに、その周辺や背景は徹底的にディテールにこだわっていく。まず舞台が「学園艦」という、これまた大きなウソ(テレビシリーズで「実は学園艦だった」と現すシーンは『惑星ソラリス』だった)があるのだが、それを本当のことと感じられるように、徹底して緻密に描写する。もっともディテールに厚みを持たせているのは、戦車の描写だ。戦車一つ一つの描写もそうだが、挙動や性質までとことん丁寧に描き出していく。美少女キャラクター以外のありとあらゆるものは徹底的にこだわっている。

ただ美少女キャラクター達に「物語」や「ドラマ」がなく、ほとんど「設定」だけで動いているから、物語として見た場合に違和感も出てくる。『ガルパン』にはたくさんのキャラクターが次々と出てくるのだが、特に説明もなく、いつの間にか出会っていて、いつの間にかいい仲になっていたりする。連続して見ると「あれ? このキャラいつ出てきたっけ?」「いつ関係を深めたっけ?」と不思議になってしまう。これも「設定」で理屈を付けてしまっているから。

私は最初に『ガルパン』を見た時、物語がよくわからなかった。「あれ? 1話見逃したかな?」みたいになった。登場人物の感情や関係性が連続している感じがない。いきなり「仲の良い設定」になってしまっている。アリクイさんチームなんて、気付けば西住のチームにいて、出撃した……と思ったらいきなりやられるから、なんだあのキャラはって最初はなった。

『ガルパン』劇場版に登場のキャラクターといえば島田愛里寿だが、どうやらなにかしらの名家の出身らしいが、なぜあそこまで強力な指揮力を発揮できるのか、説明がない。説明を深掘りしたって何も出てくることはないだろう(あるとしたら「名家だから」……というくらい)。島田愛里寿が強いのは、そういう「設定」だからだ。それ以上の理由は何もない。

要するに「物語」なるものはそもそもなく、「設定」だけで理屈付けされて動いていることに気付いていた。それも、「美少女が戦車道というスポーツをやる」という大ウソを描くために作り上げた仕掛けだったんだ、とわかって納得がいった。むしろ逆で、この設定をリアルで生々しいドラマなんぞやっちゃダメなんだ。それをやっちゃうと、即座に「なんであの子達、死なないの?」という問いにも答えを出さなくちゃいけなくなる。

そういうのがわかったのが、今回の視聴での話。

劇場版『ガルパン』では後半30分ほどになると、キャラのカットインがなくなっていく。カットインがなくなるのは、カットインを入れると映像の流れを切ってしまうから。これからクライマックスに向かっていくのに、カットインを入れると映像の流れが悪くなってしまう。それに、そこに至るまでにさんざんカットインを入れてきたから、もうどの戦車に誰が乗っているかわかるでしょ……という作り手側の意識がある。

すると、「戦車が可愛い声で喋っている」という不思議な映像になっていく。『GHOST IN THE SHELL』のフチコマ状態だ。キャラクターが戦車に飲み込まれてしまっている。

という「戦車が可愛い声で喋っている」という映像を改めて観て、「あっ、そっちが正解なんだ」と気付いた。

要するに、戦車が「主」で女の子が「従」。

あの女の子達は、戦車の付喪神が女の子という形を取って現れたものなんだ。女の子達は生々しい「人間」ではなく、実は「霊体」なのだ! ……という解釈にすれば、あれだけバンバン砲弾をぶつけ合っているのに無傷であるということにも納得ができる。

劇場版『ガルパン』のオープニングシーンを見ると、戦車のエムブレム→戦車という映像が続けざまに出てきて、中にいる女の子は姿を見せない。戦車が「主」なのであって、女の子はシンボリックな存在、霊的なものであって「従」なのだ。

『ガルパン』の作画についてだが、決してハイクオリティなものではない。どのシーンを見てもパースが正確ではないし、デッサンも狂っている。一つ一つのカットを止めてじっくり見ていると、おかしなところがあちこちに見つかる。キャラクター達が座っているシーンは、どのシーンも股関節の描き方がおかしい。

ただ、作画枚数だけはやたらと多い。テレビシリーズの頃から、並のテレビの規格から外れるくらいに、しっかり動く。パースもデッサンも狂っているのに、何かに憑かれたようにこれでもかと動き回るキャラクター達の描写は……見ていてやたらと楽しい! やはりパースだのデッサンだのキャラ設定だの、そういう小さいことを言ってはならない。アニメーションの肝は動くこと。デタラメだろうがなんだろうが、やはり「動いているキャラクター」を見ている瞬間にこそ心躍るものがある。『ガルパン』を見ていると、やはりアニメは1枚1枚の完成度を競うよりも、動きを前面に押し出していった方が楽しい……というアニメーションの基本に立ち戻ることができる。そこが『ガルパン』と接していて楽しいと感じる部分だ。

そういうかなり緩いけれども、快活に動くキャラクター達がCGで描かれた硬質感の強い戦車に乗っている。すると不思議なくらい組み合わせの良さが浮かび上がってくる。これで、もしも戦車に止め絵中心のキャラクターが乗っていたら、それはアニメーションとして面白くなかっただろう。

思い出すと、テレビシリーズ最初のファーストカット。ワンカットで延々動きを見せる。あのワンショットだけで「この作品は凄い!」と思わせることに成功したのだ。そのまま『ガルパン』はヒットアニメの座に……つまりは「覇権アニメ」に上り詰めることができた。

それに、昔から言われていることだが、男性的な兵器に「美女」という組み合わせだからハマる。「戦車に男性」を乗せたらありきたりな上に、ただただむさ苦しいだけだ。「戦車に美少女」という組み合わせだから意外性が出たし、ふわっとした柔らかさが出たのだ。

結果的に『ガルパン』はやたらと画面が愉快な作品になっている。作り手がいったいどこまで計算して設計したのかわからない。偶然の積み重ねが奇跡の作品を生んだのか、すべて計算尽くでこれが出てきたのか……。

ただ改めて『ガルパン』の映像を見るとなるほど、組み合わせが良い、やたらと心地良い……色んなものがピタリをハマっているものがある。そう感じられるのはウソとディテールのバランスの良さ。劇場版『ガルパン』を再視聴して、そのことを確認したのだった。

そもそも、アニメなんてものは、あらゆるものを象徴化して表現する……というのが基本なのだから、そこに「リアリティ」を出そうとしても自ずと限界が訪れる。シリアスなドラマを作ろうとすればするほどに、嘘くささが浮かび上がってくる。どこから見る側に「これはこういうものです」と妥協してもらわなくてはならない(妥協してもらうために、作り手は様々な仕掛けを施すのだけども※)。

むしろ『ガルパン』くらい思い切って大嘘をやったほうが、アニメは心地良いものになるのかもしれない。『ガルパン』劇場版を見返して、ふとそのことを考えたのだった。

※ 例えばシリアスでリアルな背景の作品を作ろうと思ったら、キャラクターや世界観を緻密に描く。コメディ作品だったら柔らかいキャラクターで描く。そういうリアリティ、密度感までコントロールできるのが、アニメの特権。

ガルパン最終章1話の感想!!

そろそろ最終章の話をしよう。まず第1話から……

今回のお話の切っ掛けは……前生徒会広報・川島桃が留年!?

って、桃ちゃん、お前学力低かったんかい!

という設定は今まであったか不明だし、あってもなくてもどっちでも良い。面白けりゃ正解なのだ。

実は、本当のお題というのは、「第41回無限軌道杯」に出場すること。本当はこっちをメインに据えるべきお話なのに、なぜか「川島桃留年!」のほうを前に持ってきてしまった……というのが今回の面白ポイント。

なぜこんな不思議なフックを作ったのかというと、ただ大会があるから出場しましょう……というお話だったら、「大会で優勝しなければならない」という緊張感が生まれない。なんだったら、別に「不参加」という展開にしちゃってもなんら問題ない。そんなのは個人の自由だからだ。

そうではなく、「どうしても何がなんでも大会に出場して、しかも優勝せねばならないのだ」という動機付けが必要となる。そういう設定を持っていかないと、「切迫感」が生まれない。

テレビシリーズと劇場版では「学校閉鎖」というお題を持ってきて、それを撤回させるために「絶対に試合に勝たねばならない」という動機があった。「学校閉鎖」というカードはすでに使った後なので、それに相応する強いカードを切れない……という状態になってしまった。かといって個々のキャラクターが何かしら宿命的なドラマを持っているわけでもない。『ガルパン』のシリーズに、変にシリアスな展開を持ち込んでも……というのもある。

それで、今まで何かと面白キャラになりがちだった川島桃ちゃんに犠牲になってもらった……というのが『最終章』だったのだろう、と推測した。桃ちゃん、悪いが今回のお話のためにおバカキャラになってくれ。

テレビシリーズ最初の頃はクールキャラだったのになぁ……。

それで結果的に面白くなればいいんだ。そういう割り切りでお話を作るから面白い。

ところで、気になっているのは写真の背景。どこだろう? おそらく学校内、「行ける大学がない」という宣告を誰かから(担任教師?)受けた瞬間だと思われるが……。壁に間接照明が備えられてあって、縦長の窓、手すりがずーっと横切っているのが見える。学校内でこういう場所は……どこだろう?

ちょ、ちょっと待てー!

だいぶおかしなカット。ブラウン管テレビに、年代物のステレオ、足つきテレビなんかも置いている。左端に映っているのはゲーム筐体だ。

そんな年代物のテレビに映されている映像を、女子校生達が囲んで見てている……という不思議な場面。今時街頭テレビ? この子達はスマートフォンを持ってないのか?

おそらくは女の子達が映像を囲んで見ている……という場面を作りたかったのだけど、こういう風景自体、テレビ黎明期時代の記憶。今時代にありえない風景を無理矢理に作り出すために、現代では存在しないブラウン管テレビなんかを持ち出してきたのだろう。

という、これ自体がそういうギャグなんだけど。

かなり奇妙なカットだけど、しかしディテールだけは手を抜かない。こういう「変なこと」をするのが『ガルパン』の面白さ。

新生徒会長に選ばれたのは五十鈴華。秋山優香里が副生徒会長。武部沙織が生徒会広報。めでたくあんこうチームが生徒会を引き継ぐことになった。西住みほちゃんは役職なしだけど、なぜか生徒会室にいるって感じになってるね。

(五十鈴華で検索すると……おやおや、エッチな絵が出てきたぞ。保存保存っと。いやいや、エッチな画像を探そうとしていたわけじゃないぞ。検索したら出てきたので、念のための保存だから、これは)

川島桃ちゃんの全国模試の個人成績表。

コメントを見ると「記念に受けてみても良いんじゃないでしょうか」「(**;)」「ご冗談を」「う~ん」「oh my gosh」と書かれている。

書類自体はきちんと作られているが、その中身で遊ぶ。『ガルパン』らしいギャグ。こういうシーンを見てもわかるように、作り手側は川島桃留年という展開をそこまで深刻に捉えていない。

今回見ていて気になったのは、こういうシーン。音が変な方向から聞こえてくる。多分、ちゃんとした設備で聞くと、絵と音の位置が連動するように作られているのだとは思うけど……普通のスピーカーやイヤホンで聴くと変な感じになる。

貴族の方々だけこのシーンをお楽しみください……ってな感じかな。

『ガルパン』の問題は、ちょっとした対話でもやたらと時間を取ってしまうこと。このシーンは単に「AO入試なるものがあるらしいぞ」「それだ!」「大会に優勝して先輩を大学に送り出すぞ!」……それだけのシーンだけど、それぞれのキャラクターがそれぞれの設定を反映した台詞をどんどん喋る。おかげでスッと進むべきシーンでもなかなか進まない。

でも物語にドラマなるものがなく、キャラクター達が設定しか持ってないから、こういう無駄と思えるカットを積み重ねないとキャラとして存在感が薄くなってしまう。こういう時に台詞を与えないと、ただの背景キャラになってしまう。だから尺を採ってでも、各キャラクターたちに台詞を回さなくちゃいけなくなる。

このシーン、本当に実のある台詞だけをピックアップすると、上の「AO入試なるものが……(略)……先輩を大学に送り出すぞ!」の台詞だけでいいということになり、この通りやると実に淡泊なシーンができあがってしまう。実は言うほど中身のないシーンなんだ。シーンを賑やかにするためには、キャラクター達の賑やかしがどうしても必要になってしまう。

で、このシーンを見てもわかるけど、大洗チームはあまり川島桃留年をさほど重大に考えていない。それどころか、かなり楽しんでしまっている。「えー!」「おー!」とか言っちゃってるし。

最後は変にしんみりしない。明るく、馬鹿馬鹿しく楽しんで後腐れなく終わりましょう……ということだろう。むしろこういうバカっぽい動機のほうが『ガルパン』らしいのかもしれない。

ガルパン名物、長回しワンカット。誘拐されるそど子を追いかける。シーンがFPS(主観視点)風で、そど子が姿を現すたびに「あ~れ~!」とボイスを入れるから、なんとなくゲームっぽい画面になっている。

そど子、なんだかんだで楽しんでないか?

なんでもないカットだけど、『ガルパン』らしい画。画面にかなり無理矢理にキャラクター5人が詰まっている。こういう画面を見ると『ガルパン』っぽさが出るのだけど、こういう構図を意識して描いているのがわかる。

背景パースはあまり精密ではないし、精密ではない背景にキャラクターを置いただけだと、レイアウトとしてどうしても映えない。画面の密度を上げようと思ったら、どんどんキャラクターを置いて行かねばならない。キャラクターの数で画面の密度を上げて、なおかつ常にあんこうチーム全員の姿をフレームに入れることで、一体感が損なわないように描いている。

学園艦の最下層である「どん底」へ行くと、そこにはなぜか海賊がいて……。船も持ってないのに「海賊」を名乗るという、いったいどこから突っ込めばいいのかわからないようなシーン。

うーん、でもセーラー服ってもともと水兵の服だから、その水兵という来歴に紐付いた設定……というところで着想したのかな。

で、そんな学園艦の「ヨハネスブルグ」と呼ばれる世界の住人と、なぜか知り合いの川島桃。これも理由とかそういうのを尋ねても仕方ない。そういう「設定」なのだ。

いよいよ実力行使……というそこで、秋山優香里が用意したのは……。

おいおい、それ投げたら本当に死人出るよ。というかお前さん、なんでそんな物騒なもん持ってるんだ。

これももちろん、そういうギャグ。いくら秋山がミリオタだったとしても、こんなもん持っているわけがない。爆弾を持ち出してみせる……というところでギャグの向こう側へ、「ギャグの中のシリアス」が生まれてくる。

ちょっと疑問シーン。逸見エリカがドイツにいる西住まほとモニターを介して相談している……というシーン。黒森峰に取り残された逸見エリカの孤独を表現するために、やや暗めの画面で描かれている。対照的に西住まほが明るい画面で描かれるのだが……。

見ていてなんとなく違和感がある。空間が違うのはモニターを介しているから……という設定だが、シーンの最初、それがわからないように描かれ、後で「実はモニターを介した対話」ということが明かされる流れになっている。そんなふうに描く必要があったかな……。これだったら、最初からビデオ通話だと明かしていたほうがよかったような気がする。変にトリッキーな描写になってしまっている。

私としては大洗学園チーム手前に座っているおっぱい学園の女の子達が気になる。この子達は次の第2話に登場する。

BC自由学園内部偵察映像。……これ『翔んで埼玉』だっけ?

生徒会室のテレビを全員で見ている……というシーン。

わかると思うが、おかしなシーン。フレームの下には大きなローテーブルがあるはず。この子達の腰まで延長して描いてみると、左右の女の子との距離が数センチくらいしかない。いや膝もぶつかる距離感だ。

(実は手前6人がテレビにかぶりつきで見ていた……という設定にすれば整合性がある)

さらに一番奥で角谷杏が膝を見せているが、その手前の女の子と腰の高さが違っている。角谷杏の後ろに椅子の形がちらっと見えているから、そこから一同の背景がどうなっているか想像してもらいたい。おかしな絵だということがわかるだろう。

どうしてこのように描いているのか……というとこれが『ガルパン』の見せ方だから。空間が狂っていることなんか、絵描きだったらすぐにわかる。パースやデッサンの整合性を無視して、キャラとドーンと並べる。キャラの数で密度感を出す。絵として間違っているが、画として合っている……というわけだ。

すでに書いたけれども、一つのフレームにキャラを一杯詰め込む。キャラクターで情報量を上げていく。こちらの手法に振り切っているのが『ガルパン』スタイルだ。

実は私も漫画を描いていた時、似たようなことをやったんだ。一つのフレームにキャラクターを納めたい。でも机と机の距離があるからどうやっても収まらない。そういう時、設定を無視して机を寄せて、無理矢理一つのフレームに納める……ということをやった。映像作りにはそういう無理をあっちこっちでやるものである。

何気ない一コマ。画面上は一瞬だけど、かなり珍妙なカット。

わかると思うが、アンツィオ高校。その前に、かなり威勢良く決めたシーンがあったのだけど、大会当日になるとこの有様。大会が始まってるのに、みんな寝ちゃってる。

前にも寝坊してあんこうチーム優勝を見届けられず……ということもやらかしているので、これもお約束。一瞬映るだけでも面白い、おいしいキャラクター達。

砲弾をひょいひょいと投げて渡すアリクイさんチーム。劇場版で突如マッチョになったが、あの設定はそのまま引き継がれたようだ。あんな短期間でいきなりマッチョになるわけないじゃない……でも現実的な物理法則を無視し「設定」だけで成立しちゃうアニメキャラクターだからできる。これも『ガルパン』ギャグの一つ。

おっと、これはミリ音痴の私でも知ってる戦車だ。(映画で見たから知ってる)

こいつはマーク4戦車。イギリスが制作した、歴史的に見ても最初期の戦車だ。1918年にはドイツと世界で最初の戦車戦も経験している。ただし、この時代の戦車はまだ強力な主砲も備えてないので、戦車どうしの戦いはお互いどうにもならず。どうやらドイツ側が戦車を捨てて逃げ出してしまったことでマーク4の勝利となったようだ。

そもそも戦車は全身鉄装備の車両で相手の塹壕を乗り越えるために考案されたとかなんとかで、マーク4はその初期時代の戦車なので、戦車同士で向き合って大砲を撃ち合う……なんて発想はまだこの頃にはなかった。

(第1次世界大戦は初めて近代兵器が戦場に持ち込まれた戦争だった。初めて射程距離が長く連発も可能な銃が導入されたが、するとお互い塹壕を掘って一歩も動けない……という有様になった。塹壕から頭でも出したら撃ち殺される……どうにもならくなった。そこに登場したのが戦車だった)

移動力も低い上に、打撃力も低い。こんなの、今後やくに立つのだろうか……? 後の展開は知らないけれど。

ちなみに西住家家元の居間にはマーク4の襖絵があった。

『ガルパン』にはよくある、一つのカットに一杯のキャラクター達がずらっと集合するシーン。描くのはめちゃくちゃに大変。時間ばっかりかかる。

大変なぶん、妥協もしている。一番手前のキャラクターと奥のキャラクターのサイズを比較してみればわかるが、ほぼ同サイズで描かれている。しかも全員が地面に対して垂直に立っている。つまり、パースを想定せずに描かれている。これもキャラクターが多すぎるゆえ。

パース無視で描かれているが、しかしこうやってキャラクターが一杯描かれているカットが出てくると、それだけ画面が賑やかになる。『ガルパン』の画作りがキャラクター中心というのがここでもわかる。

ところで、エンディングを見ると声優の数がとんでもない。アニメーターよりも多いんじゃないだろうか? アニメーターよりも声優の方が多いアニメなんてあるのか……。

何気ないワンショットだけど、ハッチの閉め方。これ、作画でやろうとすると大変なんだ。普通のハッチと違って、構造を考えながら描かないといけないから。アニメーターはこういうハッチはあまり描きたがらないし、描くとなると省略されがち。こういうのをサラッとできるのは、デジタル制作だから。

戦車1両残して移動を始めるBC自由学園の戦車達……。

うーん、これ、カメラ向きが逆だ。これだと見た瞬間「どっち勢力の戦車だ?」ってなる。カメラ位置を逆にすると、「大洗チーム側の向こうで起きている」ということが了解しやすくなる。

サメさんチーム戦車内の様子を、5分割して見せているカット。

ポイントは左上のムラカミ。ムラカミは周囲を見回しているので、その手前の装置に備えられている想定のカメラごと一緒に空間が動いている。それで、時々お銀がフレームインする。キャラだけではなく、戦車内の空間まで想定して描かれていることがわかる。当然ながら作画の負担も一つ増えるので、面倒なことをあえてやっている。

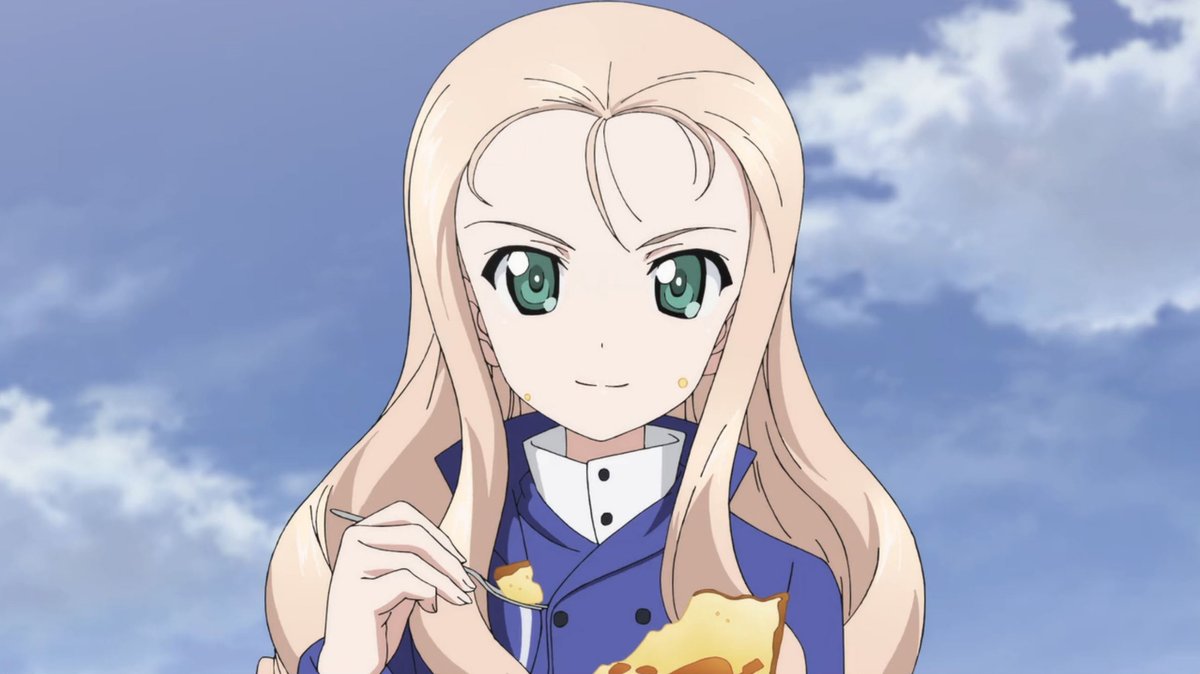

BC自由学園のマリー。特にコメントすることはないけれども、可愛い。私のお気に入り。

ただこの子、お菓子の食べ方があまり綺麗じゃない。やたらと頬を汚しながら食べている。そういう躾はされてないのだろうか。上流階級はそういう振る舞いには厳しい社会のはずだけど。

こうしたシンボル化したキャラクターの場合、「ご飯を食べている」という実感を表現しづらい。アニメキャラクターは実在感がないから、何も考えずに描くと、口の中に食べ物がすーっと消えるような感じになってしまう。そこで質感を出そうと、アニメキャラクターは何かと口周りを汚すのだけど……。やりすぎだな、これは。

隙あらば歌を入れたがる水島監督。

歌っている曲は『La Chanson de l'oignon』。『タマネギの歌』だそうだ。

18世紀、ナポレオン・ボナパルトが軍団を率いた時に唄っていたとされる軍隊行進曲だ。

由来には関しては諸説ある……ということは「由来不明」である。歌詞の大雑把な内容を挙げると「タマネギはうまい。玉ねぎが好き。タマネギを食べて進もう! だけどオーストリア人にはタマネギはやらん」……という内容となっている。意味がわからない。とにかくもフランス軍が行進時に唄っていた……という記録だけがある謎の歌である。

リズムや語感を聞いていると、『クラリネットをこわしちゃった J'ai perdu le do de ma clarinette』によく似ている。

「オーパッキャマラド(Au pas, camarade)」にはフランス語で「友よ、一歩一歩進んでいこう」という意味がある。他にも「友よ共に歩こう」「リズムを合わせて進もう」といった意味を含んでいる。『クラリネットをこわしちゃった』における「オーパッキャマラド」にはクラリネットの吹けない息子に対して父親が、「一歩一歩進もう」という励ましている意味として使われているが、『タマネギの歌』では、軍隊行進曲なので「共に進もう」という意味で使われている。

この2曲が非常に似ている理由は不明。なにしろ、どちらの曲もいつ作られ、誰によって作られたかすら不明。パクリだったのか、同一人物の作曲だったのかすらわからない(兵士が作った「替え歌」かも知れない)。フランスの謎の歌である。

BC自由学園がこの歌を唄う理由は、反目し合っている二つの勢力を束ねて「友よ共に歩こう」という意味がある。だから合流した時に、ひとまずこの歌を唄う……という展開が取られている。

ここから『最終章 第2話』。

ここのカットではないが(キャプションし忘れた)、隊長マリーさんは戦車の上でケーキを食べながら砲撃している。砲撃の瞬間、ケーキを持っているはずなのだが、大きく後ろにのけぞる。

おいおい、お皿の上のケーキはどうなった? でもキャラクターのクローズアップになると、問題なくお皿にケーキを載せている。まあ聖グロリアーナ女学院の生徒は紅茶を片手に戦車戦をやっているので、こういう話も今さら……。

お気に入りカット。

生け垣を大砲で吹っ飛ばすのだが、まず砲撃で派手に弾けて、さらに衝撃波が弾け、最後に煙エフェクトがふわっと広がる様子が描かれている。シンプルな色彩で、砲撃の煙と生け垣が吹っ飛んだ瞬間の土煙が描き分けられている。一瞬のカットだが、手の込んだ作りになっている。

フランス庭園(ボカージュ)に逃げ込んだBC自由学園の位置の確かめている。

これ、「海戦ゲーム」だ。大雑把な位置を確かめて、「おそらくこの辺りにフラッグ車がいるだろう」という推測を立てている。海賊チームが参戦したことを意識したシーン。

風紀委員チームことカモさんチームが乗るルノーB1bisが安藤隊の戦車と頭がよく似ている……というところから立てられた作戦。戦車の形状を活かした面白い作戦だ。

これにまんまと引っ掛かって、BC自由学園は同士討ちを始めてしまう。対立する二つの勢力……という設定もうまく生かされた。

特にコメントはないが、ここのマリーさんの動きがいい感じ。マリーさんは私のお気に入り。

やっと大洗とBC自由学園の戦車戦に入っていくが、同士討ちで数を減らしている上に、ボカージュ内で完全に囲まれてしまっているBC自由学園。ボカージュに逃げ込んだはずなのに、地の利も行かせず、むしろ追い詰められてしまった。そうした危機に陥って、ようやく団結して奮闘を始める。

ここからが本格的な戦車戦。長回しも多く、緊迫感ある戦いが描かれる見事なワンシーン。

戦いながらも歌い始める……という描き方も素晴らしい。この歌によって、表面的には共闘しているように見えて実はバラバラだったBC自由学園が、ようやく一つにまとまった、ということがわかる。「オーパッキャマラド(Au pas, camarade)」――「共に戦おう」の意味が浮かび上がってくる。

その歌い手も一人一人減っていって、最後にはマリー一人になりながらも歌い続ける。そうやって仲間達の意思を引き継ぎ、最後の一人になっても戦おうという意思を見せている。

さて、大洗チームに囲まれてしまった隊長マリー。

ズドーン!

……これ、死んでるよね?

隊長マリーは戦車の上に乗っていて、そのマリーの背後に付いた戦車の砲台は真っ直ぐマリーに向けていた。あの角度で撃ったら人間に当たるはず。

そこも、「なぜか死ななかった」ということにするのが『ガルパン』。

試合後の一時が描かれる。

これも物語を描く上で必要かというと、特に必要ではないカット。しかし『ガルパン』は常にキャラクターを前に出して掘り下げていかないと作品としての厚みが出せないので、こういうカットが点々と描かれ、繋がっていく。

知波単学園と対戦する謎の「コアラの森学園」。なんとビックリ、コアラの森学園はテレビシリーズの頃からずっと名前だけ出続けていた!

どうやらコアラを隊長に置き、巫女役の隊員がコアラの様子から託宣を読み取り、それを作戦に反映させる……というかなり古典的な戦術を採っている。

これも『ガルパン』ならではのギャグ。

知波単学園の次は、川島桃の実家を訪ねるシーンに入る。

BC自由学園を終えてから、「ボコランドで島田愛里寿に会う」「知波単がコアラの森学園に勝利する」そして「川島桃の実家を訪ねる」3つのチャプターで構成されている。合間に色んなシーンが挟まれる『ガルパン』だが、物語として描かれているのはこの3シーンのみ。

このシーンでは改めて川島桃の実家を登場させ、設定を掘り下げるフェーズとして扱われている。実家が文房具屋で、面倒を見なくてはならない兄弟がたくさんいて、それで勉強の時間が取れない……今までそんな設定あったかわからないが、後付け的に、「川島桃の学力の低さ」を説明補強するシーンとして描かれている。ちと言い訳くさいなぁ……と感じるシーンではあるが。

出た! オッパイ学園!

聖グロリアーナ女学院と対戦しているので、たぶん「ワッフル学院」。きっと入学にはオッパイ審査もあるに違いない。いい高校だ!

ああ、私も可愛い女の子のオッパイを審査するだけの仕事をしたいものだ。なーんにも責任を負わず、オッパイ審査だけをやりたい。

え? いや、違うぞ。オッパイは大きいだけが価値ではないぞ。オッパイは色とりどりであったほうが良いのだ。オッパイこそ個性が大事!

特にコメントはないが、お気に入りのカットなので載せておこう。可愛いなぁ。

パースを意識せずに描かれている俯瞰構図。キャラクターの傾き方と、地面のパースが合っておらず、「だまし絵」のように見えてしまう。スーパーファミコン時代のベルトアクションのような描き方で、変な気分になる。

こういうところで妥協するのも、『ガルパン』ならでは。もはや気にしたってしょうがない。

なんでもないカットだけれども……。第1話ではフリント(操縦手右・画面上は左)は常に手にマイクを持っていたが、第2話では天井から吊り下げる形を取っている。どうやらマイクを持ちながらの操縦は面倒くさかったらしく、試合と試合の合間に改良したようだ。

で、試合が始まってそうそうに噛ませ犬にされるサメさんチーム。

おそらく、今回はジャングル戦で図体がデカい上に機動力の低い菱形戦車は役に立たないと判断されて、噛ませ犬にされてしまったのだろう。ここでやられなかったとしても、後々なにかで活躍しそうになかったし。

作戦スタイルが「突撃」しかなく、チームも「突撃以外は作戦にあらず」の考えが浸透してしまっているので、そこで「足踏み突撃」「さよなら突撃」「遠隔突撃」「のんびり突撃」「ごきげんよう突撃」などが考案された。

待て、それって突撃なのか……いや、「突撃」と名付けられているから突撃に違いない!

この子達はバカなのか……?

そうじゃなく、そもそも「美少女」という存在が、生々しい人間ではなく、一つの属性だけを与えられたキャラクターだから。実はゆるキャラと一緒。「風紀委員」という設定を奪われてしまったそど子がキャラ崩壊を起こしてしまった……というところからも『ガルパン』のキャラクター達が属性だけで成立していることがわかる。

知波単学園の場合は「突撃だけをするキャラクター」という属性だけが定義づけられて成立しているキャラクター。突撃だけがキャラクターとしてのアイデンティティ。それ以外の行動規範を持っていないので、「撤退だ」なんぞ行ったって聞いてくれないどころか「突撃」だと思い込んでしまう(劇場版)。

そういう定義付けを与えられているので、複雑な作戦展開させようとすると、「のんびり突撃」や「ごきげんよう突撃」といったネーミングを与えて、「突撃ではないけど突撃」という意識の攪乱を起こさせなければならない。

面倒くさいキャラクター達だ。

もともとの前提がギャグだからこその展開。ギャグの上で「戦車をスポーツにする」という状況を成立させているから、解法もギャグになっていく。シリアスに行き過ぎると、世界観が崩壊しちゃうのが、この作品の難点。それで、結果的に愉快な描写になっているので良しとしよう。

隙あらば歌を入れたがる水島努監督。今回は『知波単のラバさん』という謎歌。歌詞を書き出すと……

知波単のラバさん

我らは知波単 命知らず

勇猛果敢で 情けには厚い

総員乗れ乗れ 戦車に乗って

最果てにラバさん 本当にいるのやら

我らは知波単 怖いもの知らず

疾風怒濤で 涙にはもろい

総員乗れ乗れ 鉄牛に乗って

いとしのラバさん どこにいるのやら

エンディングを見ると、「作曲・石田一松」と書かれている。

ここをヒントに探っていくと、1930年(昭和5年)に作曲された『酋長の娘』が元ネタであることがわかる。「ラバさん」はロバと馬を掛け合わせて作られた雑種のことではなく、英語の「ラバー」つまり愛人のことを「ラバさん」と言っている。

もともとはミクロネシアの酋長の娘と結婚した日本人のことを唄った曲。モデルとなった人も実際にいて、実際の国際結婚を祝福した歌なのだそうだ。

このシーンでこんな古い曲が歌われた理由は今のところよくわからず。舞台が南洋・ジャングルがモチーフになっていることに関連を作っているのだろう。

原曲では南洋での結婚生活が歌にされているが、『知波単のラバさん』ではそもそも「ラバさん」こと「愛すべき人」に出会えていない。戦いの向こうに、いつか愛すべき人と会えるかも……というような曲になっている。もしかすると、これが知波単の精神性を現しているのかもしれない。

「ドッペルゲンガー」……ご存じ、そっくりさんのオバケのこと。

このシーンに突っ込むと、そもそも『ガルパン』はほぼ全てのキャラクターの顔が似ている。例えば公式サイトで西住みほと武部沙織の顔を見ると、輪郭線、目、鼻、口まで「トレースか?」というくらいそっくり。違うのは眉毛と髪型のみ。他のキャラクターを見ても、実はだいたい似たり寄ったりの顔をしている。髪型とか体形とか服装なんかで違いを出している。

風紀委員は同じ体格の女の子だけを集められ、しかも強制で同じ髪型をさせられている。するとどうしても似たような顔になってしまう。似たような顔になってしまうのは、キャラの顔描き分けの限界があるから。顔描き分けの限界を、自覚的にネタに使っている。

知波単学園がかぶり物を被って接近する……。この手は劇場版で使われた。

曳光弾。曳光弾とは白リン、マグネシウムなどの発火性物質を中に込めた弾丸で、基本的には殺傷力はない。発光させて弾丸が狙った方向に進んでいるかどうか確かめるためのもの。夜戦に限らず、ダダダダと機関銃を撃ってると本当に自分が狙っている方向に弾丸が飛んでいるかわからないので、数発に1発曳光弾を混ぜることになっている(4~6発に1発)。

戦争の記録フィルムなんか見ると、曳光弾をダダダダと撃ち合っているように見えるが、あれも5発に1発くらいの割合で混じっている曳光弾が見えているだけ。じゃあ肝心の徹甲弾はどうしたのかというと、徹甲弾は早すぎてフィルムにほぼ映らない。機関銃を撃っている人の肉眼でもやっぱり見えないものなので、曳光弾が必要になってくる。

このシーンではジャングルの闇の中にいる相手の姿を炙り出すために曳光弾が使われている。

何気ないワンシーンだけど……。

手を振り上げて……ここからカメラが回り込んで「突撃!」と振り下ろしている。キャラクターに連動して、戦車を回り込んでいく動きがなかなかいい。なんでもないワンカットのようだけど、かなり作画難易度の高い。

大洗チームに囲まれてどうにもならなくなった知波単学園は、ついに「撤退」を受け入れる。

考えてみれば相当にバカみたいな話なんだ。知波単には「突撃」以外の思考概念がない……という前提が作られているから、いざ「撤退」という局面になるとそれがドラマになっちゃう。突撃しかないチームが撤退を受け入れることによって、チーム全体の「成長」として描かれる。

でも、よくよく考えてみれば、「そりゃ撤退するでしょう、ここは」という場面。もともとの構成がギャグだから、ギャグなのか感動なのかよくわからないシーンが仕上がってしまっている。「ギャグの中のシリアス」状態だ。

ただ、大洗の対戦相手としては面白くなるんだ。突撃バカの知波単が好敵手になっていくわけだから。

『ガルパン』をどう見るのか?

まず『最終章』2話のザックリとした感想だが……。

もともと『ガルパン』はテレビシリーズとして成立させるのが難しい作品だった。とにかく描かなくてはならないものが多い。そのぶん妥協もあるけれど、それでも追い切れないものがたくさんある。

『劇場版』『最終章』の2作を見終えてからテレビシリーズに戻ると、表現力の弱さが気になる。映像で説明すべきところなのに、台詞解説で済ませられているところも多い。音響は『劇場版』や『最終章』と比較するとだいぶ物足りない。しかしあれが「週1・24分」形式でできることの限界だ。あのテレビシリーズでも、放送途中で一回中断して、数ヶ月後に後半を公開した、という紆余曲折がある(それでも後半の作画はだいぶヘタっていた)。それくらいテレビシリーズで描き続けることは大変だった、ということだ。

クオリティとしての最高峰を目指すわけではないが、ある程度『ガルパン』らしさを維持しようと思うと、それなりの困難がつきまとう。すると主戦場をテレビシリーズ以外に移す……というのは選択肢としてむしろ賢明だといえる。幸いにも『ガルパン』はテレビシリーズを終えた時点で、数ある作品の中でも「特別な一本」と見なされるようになり、かなり大きな固定ファン層を獲得した。

そこで『ガルパン』が選んだのは劇場シリーズだ。 劇場シリーズだったら時間をかけて、世界観やキャラクターをじっくり掘り下げることができる。『ガルパン』はとにかくも登場キャラクターが多いうえに、一つのフレームの中に入ってくるキャラクター数もやたらと多い。戦車のディテールは作品の肝でもあるから手を抜けない。カジュアルなルックでありながら、手間のかかるシーンがやたらと多く、なるほど劇場シリーズでなら一定クオリティを維持しながら、続きの物語を展開させていくことができる。

ただ、劇場シリーズにも引っ掛かるポイントが2つ。

まず尺の長さ。毎回50分少し。テレビシリーズ2本分よりやや長めの尺で制作されている。すると物語の長さも50分ほどの想定で作られ、その中で物語を展開させ、必ず相手校との試合シーンが描かれる。

それは良いのだが、第1話も第2話もバトルシーンのクライマックス……というところで次エピソードへ! という終わり方になっている。

次回へ期待を持たせる構成、というのは悪くない。しかし試合の結果をブツ切りにしてその次へ……その次というのが1年や2年も先だと、「次も見たい」というテンション感を保てない。お話を忘れる以前に、情熱が続かない。

その試合結果も始まったら10分ほどで終わってしまう。何となく尻切れトンボ……。今回1話、2話連続視聴だったからさほど違和感はなかったが、エピソードごとに1年も待たされると、興味を失ってしまっていたのではないか……という気はする。

やはりエピソードごとにバチッと結果を見せて、それから「次の挑戦者はもっと手強いぞ……」というところを見せて終わり……のほうが良かったような気がする。(『ロード・オブ・ザ・リング第2章』のように)

もう一つ引っ掛かったポイントは、発表の遅さ。

『最終章 第1話』が発表されたのは2017年。第2話が2018年。第3話は……? どうやらわりと最近やっと劇場公開され、DVD&ブルーレイは今年12月だそうだ。

いくらなんでも、時間をかけすぎじゃあないか。せめて1年に1本。欲を言うと、1年に2本。そもそも劇場シリーズの発表があったのが2017年だから、私はてっきりもっと進んでいるものだと思っていた。まだ3話しか進んでない……と聞いて驚いた。もうちょっと計画的に作品を生産できないものなのだろうか。50分のエピソードを見るたびに、毎回2年も3年なんて、そこまで待ってくれる人はよほどの人だ。コアなファンに甘えすぎだし、もうちょっと熱の弱いファンだったらとっくに関心を失っているところだ。

さて、作品については……?

実はここ数日、えんえん『ガルパン』を見続けていた。劇場版、最終章を見て、それからテレビシリーズをまた見る……ということをやってみた。それでふと気付いたことや、思い返したこと、というのがいくつかあった。

まず私はテレビシリーズを見た時、あまりこの作品にピンと来ていなかった。腑に落ちていなかった。

女の子が「戦車道」というスポーツをやる。その前提は良しとしよう。あの凶暴な鉛玉をぶつけ合って、怪我なし……という珍現象についても良しとしよう。問題なのはそこではなく、キャラクター達の感情がいまいち腑に落ちない。

どうしてこのキャラクターはこの時こう思ったのか。このキャラクターとの関係性はいつ作り上げられていったのか。その一つ一つがどうにもピンと来ない。はて、私はエピソードを1本見逃したのだろうか? 作品自体は悪くないというか、クオリティの高さはすぐにわかったが、どうしても心情的に「ガルパンいいぞ!」とはならなかった。それはなぜだったのか。今回もう一度前シリーズを見直して、わかってきたものがある。

まず「美少女」という属性の有り様について。

アニメの美少女は現実には存在しない。だから空を飛ぼうが、大地を蹴り破ろうが、あらゆる現実法則、物理法則を無視しても構わない。が、これを本当にやっちゃうと物語として成立しなくなる。

『未来少年コナン』のあまりにも有名なエピソードだが、コナンがラナを連れて太陽塔から脱出しようとする。しかしその行く手を悪党レプカの一味が立ち塞がる。後方ははるかな谷。まさに逃げ場無しの背水の陣の有様だった。

ここでコナンはどうしたのか。なんとラナを抱きかかえて、谷底へ自ら飛び降りたのだ。コナンはそのまま数百メートル落下し続けそして――普通に着地してしまったのだった。

このシーンを切っ掛けに、宮崎駿・押井守の間で論争が起きる。宮崎駿はアニメは何でもできる世界だ。現実できるようなことをしたってしようがない。アニメならではの現象を描くべきだ。一方の押井守はあんなことをしたら劇=ドラマとして成立しなくなる。あれをやってしまうとアニメが無制限の産物になり、今後どんな危機を前にしてもお客さんはハラハラドキドキもしなくなる。無制限であることを認めてしまえば、アニメは劇=ドラマから後退し、創作物としての価値を失う。

この対立がアニメーションにおけるリアリティを語る上でも重要になってくる。宮崎駿にも一理あり、押井守にも一理ある。飛躍やファンタジーを喪うんだったらそれはアニメではなく実写でやればいいという話だし、しかし飛躍やファンタジーが行き過ぎるとドラマとして成立しなくなる。アニメはこの端境の中で、うまくバランスを取りながら虚構を作らなければならない。

それでは「美少女」なるものをどう捉えるべきなのか?

まず、そもそも話をすると、あんな顔をした人間がこの世にいるわけがない。存在するはずのない人間を、あたかも実在するかのように描くのが、虚構の作り手の技術である。しかしそこで無制限の能力を持った美少女なるものが描かれたとして、そういった美少女に真実味を感じられるか。いやさ、魅力を感じるか?

だからこそ、美少女を定義付けするための「設定」を作って制約を作らにゃいかんのである。

それでも美少女が抱えているある種の胡散臭さは永久になくなるはずはない。美少女はどうやっても存在自体に「嘘くささ」を抱えてしまうのである。

押井守監督はかつて『うる星やつら』という作品を監督するが、どうしてもラムという少女に愛着をもてなかった。いつも無防備なビキニだけを身にまとい、空を飛び、電撃を放つことができるラム……。ラムは「美少女」の虚構性そのもののような存在である。どうしてもラムに真実味を感じながら作品を描くことができなかった(それが劇場版『うる星やつら2』に繋がっていく……)。

その違和感を、後に『御先祖様万々歳』という作品の中で反映させた。ヒロイン四方田麻呂子は「自分は未来からやって」来たと語り、主人公四方田犬丸の娘であるという……。「未来からやってきた」「あなたの息子である」……そんな嘘くさい「設定」を受け入ればかりに、破滅する一家が描かれていった。最終的に麻呂子が何者だったのか、というと詐欺師だった。麻呂子を追って未来からやって来たという男は共謀者。「未来からやって来た」なんてそんなこと現実にあるわけがない。

美少女なんて嘘くさい。現実味がない。『御先祖様万々歳』は『うる星やつら』へのアンサーであり、押井守監督によるアニメ批評でもあった。

時を経て、『ぶらどらぶ』という作品を手がけるが、ここでも美少女なるものは最も胡散臭く、信用ならざる存在で、それを信じたばかりに振り回されてしまう周囲の人々を外連味たっぷりに描かれていった。

美少女はどうあがいても胡散臭くなる。あんなものは現実にいるはずはない。しかし現実にいるはずのない、ある種の理想の投影だからこそ一定以上の需要がある。誰だって夢を見たい。美しい乙女に夢を見たい……そう願うものである。男であっても、女であっても。美少女は夢と欲望の具現化なのである。

一方で、胡散臭い存在だからこそ描けるものもある。

例えば『けいおん!』では日々ケーキを食べるだけの自堕落な部活動をやっていながら、楽器を持つとプロ級の腕前を披露するという、あり得ない描写が当時話題になった。平沢唯はどうしてあれほどのギターの腕前を持ち得たのか……それは「設定」だからだ。設定と定義づけて、それをやりきる。

ポイントとなるのは、平沢唯がギターの練習している場面を描き込むことではなかった。ギターを演奏しているシーンそのものを本当らしく描くこと。それこそ指運びや、リズムに乗って体を揺らす動きに真実味が出ているかどうか。このアニメーションを精密に描くことで、「はて、この子はいつ練習したのだろうか?」という話をさて置きとして、ギターを弾けるという描写そのものを信じるようになる。

これは要するに『未来少年コナン』でコナンが谷底へ飛び降りるあのシーンと同じだ。「その瞬間を信じられる描写」ができるかどうか。京都アニメーションの神業的な作画能力で、これが成立してしまった。

一方で、ウソの権化だからこそ描けたものはなんだったのか?

それは平沢唯たちの徹底したイノセント=無垢な乙女達として描いたことだった。もとより胡散臭い存在だからこそ、あり得ないほどに純粋で美しい姿が描ける。純粋な学園生活に、純粋な女の子同士の友情。ひたすら純粋で無垢。そんな描写は、美少女でなければ説得力が出ない。嘘くささをむしろ高めて、極めていったのが『けいおん!』という作品だった。

後に『響けユーフォニアム』でキャラクター達は美少女の虚構性を(そのルックスを除いて)可能な限り排除して、音楽と向き合うことの苦悩を描き込んでいった。一見すると『けいおん!』真逆に思えるアプローチをしながら、どこかしら『けいおん!』の虚構性を内包する、とんでもない発展系の作品となった。

さて、『ガルパン』を見るとどちらかといえば『けいおん!』に近いアプローチで作品が作られている。まず「戦車道」というウソ。あれだけ鉛玉をぶつけ合いながらも怪我人無しというウソ。その一方で戦車同士の戦いを本格的に見せて、そこに真実味を感じさせる。『未来少年コナン』で谷底に飛び降りるコナンや、『けいおん!』でギターテクニックを披露する平沢唯達と同じアプローチだ。戦車での戦いに徹底することで、それが真実だと感じられるように描くことに振り切ったのが『ガルパン』だった。

(それがある種の2010年代のアニメが描いていたリアリティだった。2020年代の今では、『ガルパン』的、『けいおん!』的なリアリティはもはやフィクションとして通用しなくなっている)

「美少女なんぞこの世にはいない」という前提条件をむしろ前面化し武器として使うことで、「戦車道」というあり得ないスポーツに真実味を持たせようとした。抽象度をある一定以上下げることのできない実写世界ではできない、「実写化不能」表現である。

すると『ガルパン』が抱える苦難は、少しでも「抽象度を下げてはならない」という制約に捕らわれることになる。抽象度を少しでも下げると、途端に、「戦車道」という大前提そのものに無理がありました……ということを認めることになってしまう。抽象度を下げた途端、怪我人が出るし、死亡者も出る。徹頭徹尾、「ウソ」であることを通さなければならなくなる。

すると「あの手この手」ということになる。『未来少年コナン』や『けいおん!』がそうであったように、あからさまなウソを、ウソだと自覚させないようにする必要が出てくる。ずっと視聴者に夢を見させ続けるには、ウソを徹底しなければならなくなる。

そこで『ガルパン』の世界観にはありとあらゆる奇妙な描写が連続していくことになる。例えば『ガルパン』テレビシリーズで、動物小屋に戦車が放置されてあったり、また駐車場に戦車が放置されてあったり……。冷静にいってどう見てもギャグなのに、作中ではギャグとして扱わないように描かれている。むしろそれをギャグではなく、その世界観における普通の状態であることを、受け入れて欲しいような描き方となっている。

実は、アニメにはどの作品でもある程度こういった胡散臭さを抱えるものである。日本人は「アニメの国」の中で生まれ、育ったから、アニメが抱える奇妙さになかなか気付かない。

外国人にアニメを見せると、誰でもまず笑うのだという。子供みたいな可愛いキャラクターがシリアスな物語を演じている。「そういうギャグ」だと思うそうだ。例えて言うと、シリアスなイメージのヤクザが平凡な主婦を演じるようなお話だ(『獄主婦道』)。そういうものだと思う。

しかし、いやそうじゃないぞ。なんだれこは……と次に困惑する。それでも見続けていると、次第に頭の中のチャンネルが作中のリアリティとカチリと合い、物語を追いかけて興奮するし感動するようになる。

外国人にアニメを見せるとこういう意識の変遷がまずあるのだという。今、日本のアニメを見ている外国人は、みんなどこかでこういう体験をしているものだという。

こういうエピソードを聞いて、そう、そもそもアニメはそういうものだった……ということを思い出すことができる。日本人はアニメの国の中で生まれ育ったから、このことに無感覚でいる。しかし実は日本のアニメは「おかしなこと」をやっている。

私は最初にテレビシリーズを見た時、どうにもピンと来ないと感じたのは、アニメを初めて見た外国人の感覚になっていたからだった。「戦車道」はわかる。とりあえず、怪我人は出ないという都合も理解できる。でもキャラクター達の心情がまったく理解できない。いや、理解できないんじゃなくて、腑に落ちない。

例えば冷泉麻子が突然戦車に飛び乗ってきて、いきなり操縦しはじめ、それがうまくいってしまう。冷泉麻子は天才少女で、マニュアルをさっと一読するだけですべて習得したという。そういう描写が実際ある。こういうところが腑に落ちない。これは「操縦士」という「設定」があらかじめあったから、操縦できるようになった……というだけのものでしかない。

プラウダ高校と対戦した時、相手校の誘いにまんまとのって取り囲まれてしまった大洗女子達は、すっかり気落ちしてしまう。そこで、突如あんこう踊りを踊り出す西住みほ。「あの恥ずかしがり屋のみほが……」と説明的な台詞が入るが、なぜ踊り出すのか、あれでなぜ周りの人達の士気を取り戻せたのか……。いや、それは無理なんじゃないか、と冷静に突っ込みたくなる。

「あの恥ずかしがり屋の…」と注釈みたいな台詞が入れられるが、この台詞を入れないと成立しないようなシーンだ。演出的に無理なことをやっている。というか脚本家も演出家も無理なことをやっているという自覚があるからあの台詞があったのだ。その次のシーンへ移すための、無理矢理なシーン。強引な感動。私はテレビシリーズのこういったシーンを見て、正直に言うと白けていた。なんだこりゃ……と。

『ガルパン』のテレビシリーズはずっとこういう展開だ。すべての行動、台詞が予定調和的。台詞が説明的。全てが上滑りしているように感じられた。それで「設定」だけで理屈を作って、「このキャラクターとは仲がいい」「このキャラクターとは対立している」というシーンが作られる。しかもその上で感動させようとする。だから無理が生じてしまう。

ラストの黒森峰女学園との戦いも、何もかもが西住みほの思った通りに展開してしまう。あんなグダグダなチームで黒森峰はどうやって勝ち残って来れたんだ……と疑問に思うくらいの間抜け揃い。「対戦している」という感覚がまったくなかった。

ところが、改めて『劇場版』を見返してみると、これがかなり面白い。あれ? 『ガルパン』ってこんなに面白かったんだっけ、というくらいに面白い。『最終章』もやたらと面白い。

ではどうして面白いと感じられたのか。

例えば『最終章』第1話の冒頭に描かれる街頭テレビのシーン。街頭テレビなんて今時の世界にあるはずがない。でもいくつものカットが並ぶ中で、するっと割り込んでくる。要するにギャグだけど、そのギャグをギャグとして描かず、世界観を描くためのいち手段にし始めた。

このやり方でふと思うのは『翔んで埼玉』だ。『翔んで埼玉』は徹底的に極端な描写を延々描き込んでいた。その多くはギャグとして描かれている。しかしギャグ一辺倒の世界観が延々に続くと、不思議なことにギャグの向こう側で感動できるように作られている。だんだん観ている方の感覚がおかしくなって、順応して……いや順応させて、最終的に見ている側の気持ちを高揚させるというトンデモテクニックが使われたのだ。見ている側に、意識のチャンネルをその場所に合わさせたのだ。

『ガルパン』は劇場版と最終章に入って、とうとう『翔んで埼玉』のような技術を使い始めたのだ。

すると、冷静に見るとギャグなのに、それが当たり前のようになってギャグとして認識できなくなってくる。例えば『最終章 第1話』で爆弾を持ち出してくる秋山優花里。オイオイ、お前さんなんでそんな物騒なもの持ってるんだよ。本当に死人が出るじゃないか…。でもこのシーンを見た時、笑う人は少なかろう。むしろ突如として出現する凶器に、ギョッとした気分になるはずだ。「ギャグの中のシリアス」を感じるようになっている。『翔んで埼玉』の後半シーンに感じられるようになっていく感慨だ。

『最終話第2話』のラストシーンである、知波単学園が「撤退」を受け入れるシーンでも、よくよく考えれば笑えるシーンだ。だがもはや笑えるシーンではなく、感動のシーンになってしまっている。「突撃」しか定義づけられていないキャラクター達が、ついにそのキャラクター観を自ら崩壊させ「撤退」を受け入れた。激戦を乗り越えた向こうに、キャラクター達が成長するというシーンが描かれた。例えて言うなら、感情のないAIが「人間がなぜ泣くのかわかった」と言うようなシーンだ。ギャグを乗り越えたシリアスシーンである。

どうして『ガルパン』に対する意識がそう変わったのか。私が変わったのか? いや、そうじゃない。『ガルパン』が劇場版と最終章の最中で、その性質を深化させていったのだ。

まず情報量を高めたこと。情報量を高めていったことで、カットとカットの間に珍妙なカットが紛れ込んでいても、それがギャグとして認識できない。単に情報として処理され、それがギャグだという認識が起こる前に、さっさと次のシーンへと移ってしまう。サブリミナル的な手法だ。『最終章 第1話』冒頭の街頭テレビのシーンも、「おや、街頭テレビ……」そこで女の子達が映像を見ている……くらいしか認識できない間にさっと次のカットへ移ってしまう。そういうカットの連続で、だんだんそういうものだ、と騙されるようになる。すると頭の中のチャンネルが、『ガルパン』世界が当たり前であるようにセッティングされていってしまう。

情報量が多いのは、個々のカットでもいえる。一つの構図にやたらとキャラクターがみっちり詰まっているカットが多い。キャラクターで画面の情報量を上げようとするのは、『ガルパン』の中心にいるのはキャラクターだからだ。背景をいくら描き込んだところで真実味が浮かび上がってくる作品ではない。シーンとシーンの間に美しい光景を入れる……ということもやらない。そういうものをやったところで浮いてしまう。

キャラクターしか情報量を上げる材料がないなら、しかも一人一人のキャラクターの情報量が限られているなら、常にキャラクターを画面ぎっしり入れる。背景パースや個々のデッサンが崩れているとか、そういうのを気にするのは無意味だ。

作品の抽象度を変えず、情報量のみをとことん上げる。

そもそも『ガルパン』は抽象度を上げ続けねばならない。抽象度を下げた途端、どうして戦車道の最中に怪我人が出ないのか……という問いに答えなければならなくなる。「そういうものだ」とするには、抽象度は上げ続けなければならない。抽象度を上げながら、それが本当のことだと信じさせなければならない。リアリティを前面に押し出しては逆にダメ……という制約の中、リアリティを表現しなければならなくなってくる。押井守監督が「ドラマとして後退する」……と警告したことの逆張りをやらなくてはならなくなる。

これを『劇場版』『最終章』の最中で徹底したから、テレビシリーズの頃にまとわりついていた、キャラクターが嘘くさく感じることがなくなっていった。特に試合展開に予定調和感が薄れていって、「ちゃんと対戦している」という白熱したドキドキ感が生まれてきた。

『ガルパン』は『ガルパン』として深化していったのだ。「現実的に考えたら……」というエクスキューズを全無視して、振り切った。その結果として浮かび上がってきたのは、『ガルパン』ならではのリアリティだ。『ガルパン』は『劇場版』と『最終章』を経て、本来あるべき姿を獲得したのだ。

でも、それって私が『ガルパン』の世界観に慣れたからじゃない? そう思って、これを踏まえながらテレビシリーズを見返してみたのだけど、やっぱりテレビシリーズは胡散臭かった。どのシーンも台詞も嘘くさくて、試合シーンは予定調和的でハラハラ感がない。相手は間抜けで、何もかも西住みほが立てた作戦通りに順調に進んで、勝つこと当たり前になっている。正直に言うと、エンタメ作品としてあまり面白くない。戦車道という魅力的なアイデアがあったからこそ人気を獲得したのであって、お話は面白くないぞ……というのがテレビシリーズだった。

でもそれがテレビシリーズの限界だった。制作にかかる手間。24分尺の中で試合の結果を見せなくてはならない。するとどうしても設定だけでお話を進めているようになってしまうし、予定調和的に進ませないと収まらない。

だから『最終章』をテレビシリーズ以外のメディアを採用して、思いのまま描く、という選択肢は正解だった。『ガルパン』が作品本来持っている面白さに行き着くには、テレビシリーズでは無理があった。

そのテレビシリーズから『劇場版』『最終章』が劇的に変化したわけではない。単に深化できるだけの余裕を獲得できただけだった。

さて、私はこの数日、えんえん『ガルパン』を見続ける、『ガルパン』のことだけを考えるということをし続けて、すっかり『ガルパン』シリーズに魅了されてしまった。

「メカと美少女」――この二つをいかに融合させるのか。この模索は手塚治虫の頃から、いろんな作家達に引き継がれながら繰り返されてきた。

時に美少女に重兵器を持たせ、時に美少女を最終兵器にし、サイボーグにしたり巨大ロボットに乗せたり……。考えられるありとあらゆるパターンが繰り広げられてきた。

そこで『ガルパン』は3~5人ひとチームになって、戦車に乗る。戦車の戦いをスポーツとする。

意外や意外。こんな着想、漫画・アニメの歴史の中でなかった。美少女が戦車に乗っている……というところまであったのだが、美少女の虚構性を前面に出しつつ、さらに戦車に乗るというシチュエーションを打ち出した作品はなかった。

しかも「メカと美少女」という取り合わせを考えると非常に魅力的だ。美少女が本来持っている魅力が全く損なっていない。戦車の中で生まれるチームワークと友情というモチーフがいい。戦車ももちろんキャラクターとして自立しているけれど、ある一定以上出過ぎず、あくまでも入れ物としての役割に徹している。メカと美少女、双方が常に両立している。

メカに乗ると、どうしても美少女はシリアスなドラマを演じなければならない……という決まり事があった。美少女は虚構の産物だが、メカはリアルな産物だ。美少女の側がメカが持っているドラマの方へ引きずられていくから、その作劇がどこか嘘くさくなっていく。ドラマの方へ引きずられれば引きずられるほどに、美少女はキャラクターが持っている魅力を損なっていく。

私たちは美少女の可愛いところが見たいのに……! 美少女が嘆き悲しむ場面なんて見たくないんだ!

アニメファンが美少女に求めているのはドラマではなく、美少女が持っている虚構性である。『けいおん!』が理想として描いたようなイノセントだ。それこそが美少女が持っている核であって、極端なエロもバイオレンスも実は求めてないのだ。(でもお色気は欲しいです)

『ガルパン』はメカが持っているシリアスさに引きずられることなく、一体となっているのにかかわらず、ずっと軽やかなまま。フワフワした可愛らしさをずっと維持し続けている。なおかつ、ハードな戦車同士の対戦が描かれていく。

このバランス感覚は、ひょっとしてアニメの歴史はじまって以来じゃないか……というように思える。というところで、『ガルパン』のメカと美少女の取り合わせの良さを感じた。

美少女とはなんであるか?

図らずも、『ガルパン』を切っ掛けに考え直し、そのヒントを掴めるような気がした。美少女が表現の武器として使えることにも気付かされた。

「美少女は白米だ」とはとある声優(ヒント:N村Y一)の発言だが、実際美少女は掛け合わせ次第で無限にバリエーションが作れる「素材」だ。フェミニストが何か厄介なことを言おうが、美少女はこの世にいない。その存在はむしろ人形に近い。だからこそあらゆる世界観を引き受け、なんにでも化けることができる。(だからフェミニストのエゴも引き受けている)

近年、美少女達が「馬」になるというなんだかわからない作品が作られ、しかもこれが大ヒットしたそうだ。美少女が歴史上の名馬となり、実際の歴史事件をなぞる……話だけを聞いても訳がわからない。いったい「なに娘」なのか知らんが……。でもこんな無茶が成立しうるのも美少女の属性ゆえである。

嘘くさい存在だからこそ、ドラマと掛け合わせると水と油のように浮かび上がってしまう。しかし一度「表現の武器」として機能し始めた時、あらゆるものを具現化させる「究極兵器」となる。そんな美少女の有り様を、改めて思うのだった。

長く書いてきたが、とりあえずこの感想文を締めくくる言葉として残したいことは――早く続きを作れ。これだけだ。

あーやっぱり美少女はセーラー服だよなぁ……。セーラー服美少女抱きてぇ……。

いいなと思ったら応援しよう!