引用する芸術家(小説家編 Part.2)

1,イントロダクション

前回投稿した引用する芸術家から、相当時間が経ってしまい、恐らく2年以上投稿していなかった。パート2を確かに書こうと思ったのだけれど、全然書いていなくて、「もう明らかにやる気がないんじゃないの?」「Part.1があるなら、2もあるよね。いつ書くの?」と思っている人は少なからずいたんじゃないか、と思うけど、何故か書けなかった。頭の片隅にはあったのだけれど、完璧に目指そうとし過ぎたり、他のネタを書いていたりして、この記事の下書きの存在さえ忘れてしまった。いつの間にか、3年以上経った。

小説家Part.1と映画監督編はこちらから。ゴダールは2022年9月に、大江健三郎は2023年3月に亡くなってしまったけれど、書いた時の空気をそのままにしている。

それでは、引用する芸術家の小説家編、パート2始まります。

2,引用する芸術家

2-3,高橋源一郎

3人目は、高橋源一郎氏。小説だけでなく、たまにドラマや競馬評論家、ニュースのコメンテーター、ラジオパーソナリティ、大学教授と幅広い活動をしている作家です。

高橋源一郎氏(以下、高橋氏)は、1981年に第4回群像新人長篇小説賞の優秀作である『さようなら、ギャングたち』でデビューをした後、『虹の彼方に(オーヴァー・ザ・レインボウ)』、『ジョン・レノン』を出版、これらを初期の三部作と呼ばれ、話題となります。『優雅で感傷的な日本野球』で第1回三島由紀夫賞を受賞し、その後、『日本文学盛衰史』や『さよならクリストファー・ロビン』など、様々な作品を書き続けているポストモダン文学の旗手です。

高橋氏の作品は、かなり前衛的なところがあり、小説という体を取りながら、かなり支離滅裂な作品を書いています。いきなり図が出てくる、文体が独特、古今東西のカルチャーを散りばめる、当時の時事ネタを盛り込むなど、パロディやパスティーシュ(模倣)を用いた小説を書いています。それは、詩であったり、物語であったり、時代をうつす鏡であったり、文学史であったりします。

自分が初めて『さようなら、ギャングたち』を読んだ時に、「何これ!?」と思い、「ヘンリー4世」と名付けられた人が出てきたり、「中島みゆきS・B(ソングブック)」という人物が出てきたり、漫画のページが急に出てきたり、よくわかんないけど、凄いものを読まされたな、と思いました。当時のアルバイトの先輩が、「君も高橋源一郎、好きなのか。オレも読んだよ」と声を掛けてくれて、「あの小説(『さようなら、ギャングたち』)よくわかんないですけど」と言ったら、「あれは、わかんなくていいんだよ」と言われて、小説って、理屈じゃなくて、感じるものなんだよ、と言われたようで、何故かホッとした記憶があります。小説って、分かんなくても別にいいんだ、と肯定されているような気がしました。それから高橋源一郎を読むようになりました。

2001年に発表し、その年の伊藤整文学賞を受賞した『日本文学盛衰史』では、漱石や啄木、鴎外が小説の中で暴れて、最終的に自分の胃カメラの写真を載せています。ここまで来たら、もう何が何だかわからない。最終的には平田オリザ氏が青年団で、戯曲を書き、演劇にしております。

私生活そのものも、かなり大胆で、振り切ったところがあり、5回結婚をしている(4人目の妻は室井佑月氏)、第1回三島由紀夫賞の賞金100万円を全て競馬につぎ込む、アダルト・ビデオの取材を兼ねて作品を制作するなど、破天荒(誤用)なご様子です。

『ペンギン村に陽は落ちて』では、鳥山明の『Dr.スランプ アラレちゃん』だったり、『さよならクリストファー・ロビン』でも、鉄腕アトム等も出てきたりします。

自分が大学時代にハマった作家で、高校時代とか、もっと早めに読んでいたら、明治学院大学に入学して、ゼミとか授業とかを受けてみたかったな、と後悔しています。公開授業も何度か行ったなあ、と思い出しました。何処かのタイミングで、昭和天皇に挑んだと思われる『DJヒロヒト』に挑戦したいと思います。

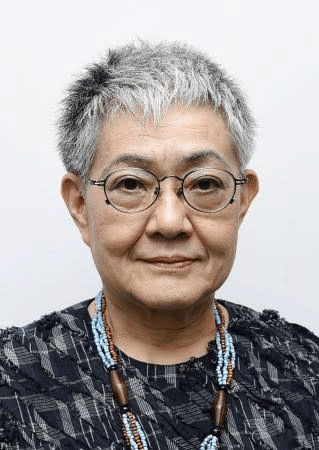

2-4,金井美恵子

4人目は、金井美恵子氏。

金井美恵子氏は、純文学を代表する小説家の一人ではありますが、そのスタイルやスタンスは独特で、「日本の文壇」からは遠く離れています。青山真治監督の小説『EUREKA ユリイカ』の文庫本の巻末で解説を担当していますが、その題名が『「競争相手は馬鹿ばかり」の世界へようこそ』という挑発的なタイトルで書いています。当時のカンヌ国際映画祭にて国際批評家連盟賞とエキュメニカル審査員賞を受賞したのと日本の狭い文壇或いは文芸ジャーナリズムの範疇である三島由紀夫賞を受賞したのでは、明らかに違う、比較対象にさえならない、と言っているような気がしました。一方で、映画関連畑の批評家(蓮實重彦氏、山田宏一氏など)や小説家(阿部和重氏や中原昌也氏など)との交流や対談が多いです。

独特な文体で書かれる文章は、確実に蓮實重彦氏の影響下にあるような気がします。批評家みたいな文体、ヌーヴォー・ロマンの影響下にあるような作品が多いです。ルイス・キャロル、『ボヴァリー夫人』、深沢七郎など、引用のネタは、多岐に渡っています。

小説の中に、映画作品が必ずと言っていいほど、登場します。敬愛するジャン・ルノワールやジャン=リュック・ゴダール、フランソワ・トリュフォーの作品がよく出てきたり、邦画の話を引き合いにして、物語が展開されていきます。

表層だけでなぞっては、全然分からない、深層までいかないといけないような話が多くて、それを拒んでいるようにも見えるけど、独特の文体は、真似できない、不思議な小説家の一人で、凄いな、と思います。

童話のようにふんわりとしつつも、意地悪かつ辛辣で批評的で、毒と皮肉が混じったような作品は、この後にも先にもないような気がします。

機会があれば、読んでみて下さい。

3.最後に

そういえば、現代におけるほとんどの映画や小説が、様々な作品から引用されたもので成り立っているのだと感じました。4年ほど前にアテネ・フランセ文化センターで鑑賞した、ニュー・ジャーマン・シネマの旗手アレクサンダー・クルーゲは、物語性をほぼ排除して、映画の世界観を構築していて、好きな映画監督の一人となりました。明らかに何処かから引っ張り出したようなもの(例えば、妊娠中絶の映像や大御所の式典など)を積み上げ、編集しながら、映画を表現しています。

クルーゲの『サーペンタイン・ギャラリー・プログラム』というのをかつて鑑賞したのですが、一人の俳優がガスマスクを着けて環境問題を語ったり、工場長みたいなのをやっていたりしていて、誰かがツイートで、「ロバート秋山のクリエイターズファイルみたいだ」みたいなことを言っていて、確かに、と思いました。

でも、よくよく考えてみたら、今の小説、映画などの芸術作品は、昔からのサンプリングや引用で出来ているのかな、と思いました。

最近の芥川賞の候補作を読んでいると、「俗っぽい」「社会や現代に媚びすぎて辟易してしまう」と思ったり、ツイートしたり、知り合いや読書会でそういう内容を話したりしています。

例えば、かなり前、芥川賞の会見で「AIを使った」発言で話題を呼んだ九段理江氏は、芥川賞の候補作である『Schoolgirl』で、太宰治の『女生徒』を一部引用しています。文学の中でもヒップホップでいうサンプリングしているのだと気づかされました。この小説は、社会派YouTuberで活動する中学生の娘とそれを見る専業主婦の母親の対立が書かれてたり、AIのスピーカーが出てきたり、そういうのを見て、「俗っぽい」と非難しそうになったな、と思いつつ、昔の文学に対してリスペクトの意志があるのだと気付かされました。

映画の構図や物語とかも、何処かで何かしら引用をしているのかもしれません。元ネタをディグする、発掘するのは意外と楽しいし、新たなカタルシスが発生するので、やっていければ、と思います。

いいなと思ったら応援しよう!