物質世界を完成させた男、ルネ・デカルト

今日はハイデガーの哲学の続きから入ろうと思います。

前回の記事はこちらです。宜しければこちらもご覧くださいませ。

精神世界といえば、霊的な世界を指すこともあります。神といえば誰でも思い浮かべることができるかもしれません。

魂と肉体。人間は一度死ぬと、なんらかのきっかけで再び生まれ変わり、新たな一生がはじまる。そんな輪廻転生は、魂と肉体が別にあるという霊肉二元論からはじまりました。

しかし、ハイデガーはここで根本的な問題を指摘します。

なぜ、人間が存在しているのか?

なぜ、神が存在しているのか?

これらが自明的なものとして捉えられ、人間と神の関係性は問われたとしても個々の存在意義が考えられたことはありません。「自然と精神」と「物体的ナモノ(物質と考えて頂いていいと思います。)」との区別があいまいであることによって、存在の意味を考える機会が失われている。むしろ、考える機会を回避さえしている。存在という言葉の意味の「普遍性」という性格を論及せずにこの概念を放置していると、ハイデガーは言います。

そして、この問題の発端は、存在を位置づける実体性にあるとしていて、存在の実体性を形にした哲学者はデカルトであるとハイデガーは考えます。

拡ガリアルモノ

デカルトがいう実体性とは、一つの実態としての物体的ナモノという存在者の実体性が明らかにさせるものとしています。実体には属性があり、あらゆる実体は一つの固性があって、その固性によって本質が備わります。

人間でいうと日本人、アメリカ人、中国人と様々な人種があり、その中に個性があるというところでしょうか。

この属性を広ガリアルモノとし、長さ・幅・深さにおける拡がりが物体的実体を構成しています。つまり、長さ・幅・深さにおける拡がりが、われわれが「世界」と名付ける物体的実体の存在を構成しているのです。

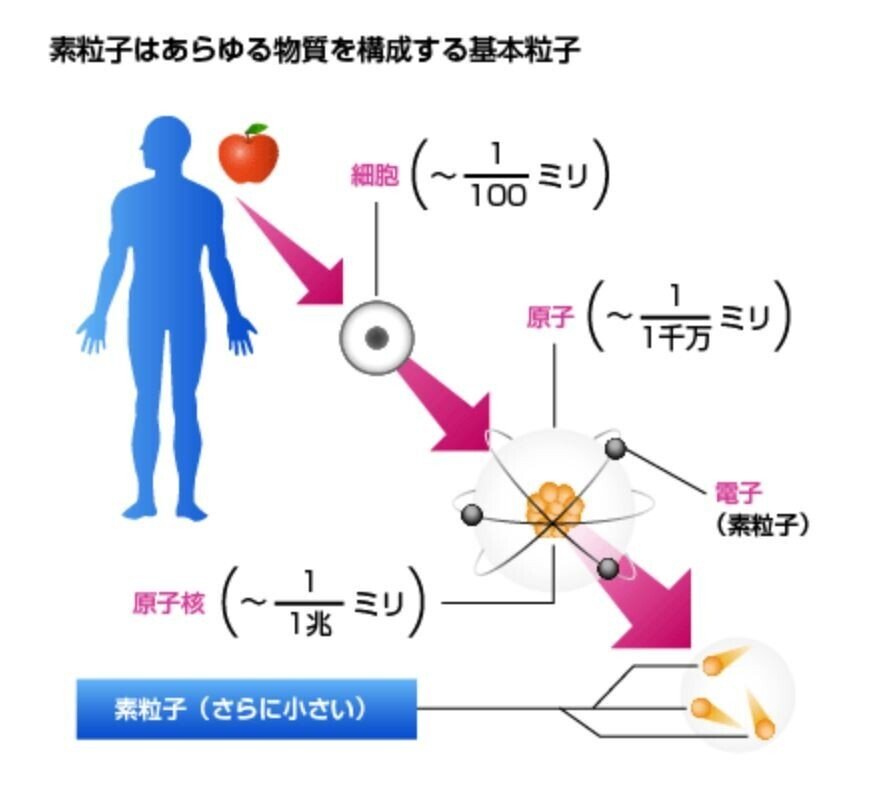

拡がりというと分かりづらいかもしれませんが、例えば、私たちの肉体を含めて万物は「原子の集まり」で、さらに原子を分解すると「素粒子の集まり」となっています。それら素粒子が拡がって生物の体を構成しています。

物体事物というものは、おのれの総体的拡がりを保持しているにもかかわらず、異なった諸次元にしたがってその総体的拡がりの割り当てをさまざまに変え、同一の事物でありながら多様な諸形態を呈することができるのである。

デカルトの長さ・幅・深さにおける拡ガリによって、縦×横×高さ(深さ)を表し、3次元的立体空間を物質の実体として定義されました。

拡ガリといえば宇宙もそのうちの一つです。

そうです。つまり、デカルトは物質世界の形成を完成させた人物とも言えます。

ところで、前回記事で物質の時代として歴史を動かしてきた勢力の中にヤギ信仰があると聖書の内容に伴って解説しました。そして、聖書には、目の間に著しい一つの角があったとあります。

5 わたしがこれを考え、見ていると、一匹の雄やぎが、全地のおもてを飛びわたって西からきたが、その足は土を踏まなかった。このやぎには、目の間に著しい一つの角があった。

角を第三の眼と解釈し、脳科学的にいうと松果体と結論を付けました。

松果体は、スピリチャル界隈では物質的な勘が働く脳の組織とも言われています。

さて。

松果体を神の座としたのは誰でしょう?

そう、それもデカルトです。

デカルトは松果体の研究に時間を費やし、そこを「魂のありか」と呼んでいました。デカルトの哲学は心身二元論を採用し、精神と身体とは完全に交流がないという二元論としての人間観が特徴です。それでも、人間の体は精神と肉体が合体しています。その相互作用は一体どこで起きるかと考えた場合、松果腺という部位のみで起きるとデカルトは考えていたようです。人間は完全な左右対象ではありませんが、腕は二本、足は二本、鼻の穴も二つ、耳も二つあります。こうした聴覚、嗅覚、視覚、触覚などを司る二つの肉体の部位〔からくる情報〕を一つに統合している場所があるはずだとし、右手と左手、右の耳と左の耳、右目と左目という二つの器官で収集した感覚をひとつに収拾する場所を脳に特定しました。そして、脳を開いてみると、大脳には右脳と左脳があって、微妙にずれてはいますが左右対称です。しかし、松果腺は一つしかありません。ここでこそ、肉体の二つの部位から寄せられた二つの感覚が一つにまとまって、それが精神に提示される場だと、デカルトは主張しました。

もう少しデカルトについて考えてみようと思います。

デカルトは、存在において拡ガリを持つことが大前提だとしています。

それは運動も同様であり、運動とは拡がりがある空間の中で移動しているという物体の場所(位置)が変化しているにすぎない。空間の中の拡ガリがあってこそ運動が成り立つのであり、運動が何によって動かされるかということ自体を問うことは物体の解明にはならない。と、きっぱり言っています。

このように物体に属しうる他のすべてのものは、拡ガリを前提としているのであって、この存在機構は、その他すべての諸存在規定がそれであるところのものでそれらが「あり」うるためには、それらすべての諸存在規定に先立ってすでに「存在」していなければならない。硬さとか重さとか色とかいうような属性は、物質から取り除かれることができますが、それでも物質は、あくまで物質であることは変わりはありません。

少し分かりづらいのでかみ砕いて説明してみますと、例えば、赤いリンゴは皮をむくとリンゴの重さは軽くなり黄色の果肉がでてきますが、軽くなった黄色の果肉はリンゴのままです。リンゴを煮ることで一層柔らかくなりますが、リンゴには変わりありません。

そして、リンゴはリンゴジュースと液体になることもできます。リンゴは分子や原子、素粒子といった超マイクロレベルで考えることによってリンゴのままでいられます。

よって、物体的ナモノの存在をなすものは拡ガリであり、それはあらゆる仕方で分割され形造られ運動しうるものです。

そして、物体的ナモノとは分離できるということが一つの特徴になります。

(物体的ナモノとは)分割可能性と形態化と運動というあらゆる仕方で変化しうるものであり、諸変化を受け入れるものであって、それらすべての変化のうちでおのれを終始もちこたえ残存スルモノである。

細胞分裂だとイメージしやすいのではないでしょうか?細胞は分裂することで、人間の肉体を形成しますが、どこまでいっても移植しない限りは人間の細胞に変わりありません。

ということは、最近流行りの量子力学も素粒子哲学も物質的な一面を持っているということですね。私はこの考えには異論はなく正しいとは思っています。しかし、デカルトは持っていきたい方向性があると見ています。

人間であることを証明するのに他の存在者を必要としないように、他の存在者によって人間であることを証明することはできない。

私が私であることを証明するのに他者を必要としないように、他者によって私であることを証明することはできない。

我思ウ故二我アリ。

「他の存在者を必要としない」ような、そうした存在者が人間が感覚できる世界で実体として二つ存在します。それは、思考スルモノ(精神)と拡ガリアルモノ(物質)です。

しかし、他のすべての実体は、神の協力が得られなければ存在しえない、ということも私たちは知っています。神でないすべての存在者は、最も広い意味での作り出されることを必要とされるということです。

デカルトは言います。

こうした存在者は最も完全な存在者なのである、と。

「全く何ものをも必要としない実体としては、ただ一つもの、すなわち、神しか考えることしかできない。」とし、「神」が最も完全な存在者と解されている限り、「神」はここで一つの純粋に存在論的な名称になります。つまり、神でないあらゆる存在者は、創造された存在者であるということです。

ここで神と創造された存在者(人間)に隔たりが造られます。

神が神でなくなるとき、人間が人間でなくなるとき、それは神が人間になり下がるか、人間が神に成りあがるかどちらかに留まります。

しかし、両者がなぜ存在しているのか、それが自明的なものとして問いただされることもないとハイデガーは指摘しているのです。

この問題はどこから生じているのでしょう。物質的哲学論を完成させたのはデカルトですが、ハイデガーは存在をカテゴライズさせたアリストテレスにあると見ているようです。しかし、存在が分離しなければ拡ガリには至りません。概念を分離させた考え方はプラトンまで遡ります。

さらに元を辿ってどのように我々の思考が形成されてきたのかを探っていきたいところなんですが、かなり長くなりそうなので、いったんここで区切ろうと思います。

それでは、たくさん記事がある中で最後まで読んで頂き、ありがとうございました😀

少しでも哲学の面白さが伝わりましたら幸いです。

宜しければ次回以降もお付き合い頂けますと嬉しいです😊

ぜひ、またお会いしましょう。