【山の心得】~テントの格差編~

こんにちは!ミズです!!

2月1日からセブ島に「なんとなく」語学留学に行くのですが、「さすがに英語の知識がほぼない状態で行くのもまずいかな」と思い、留学先が推薦するテキスト『いちばんはじめの英文法』という「超基礎文法編」の本を購入しました。

このテキストでダメなら、英語をあきらめた方がいいらしいです。

早速数ページめくってみましたが、すでに心が折れそうです。

「形容詞」とか「副詞」とか、「そんなのあったな~」レベルの記憶しかありません。

「冠詞」や「前置詞」なんて覚えていますか?

おそらく中学生のときに習ったはずなのですが……ほぼ記憶にないです。(間投詞なんてものもあるらしい。)

さて、超初心者がどこまで英語力を上げられるのか、実際に試してきます!

そして、1年間続けていたDuolingo(英語アプリ)が、あまり意味がなかったことも学びになりました!(1日5分じゃ足りないだけ?)

英語でしか話せない環境になったら生きるために無理してでも話せるっしょ!という何とも無理やりな考え方です。

さて、

1つ、僕の中で小さな目標を達成しました。

「ドラッカーのマネジメントを読み切る」ということです。

ドラッカーの『マネジメント』は非常に難解で、読むのが大変な本です。

そのため、これを最後まで読み切ることを1つの小さな目標にしていました。今まで何度か本屋で手に取っては、パラっと数ページ読んで断念……というのを繰り返していましたが、ついに購入し、気合を入れて約2か月間、ほぼ毎日少しずつ読み進めていました。

ただ、内容をすぐに理解するのは難しく、生成AIに要約してもらいながら数ページずつコツコツと読み進めました。

この本は、大項目の下に小項目が数ページずつ分かれている構成になっているため、小項目ごとに要約を確認しながら理解を深めていきました。

正直、2か月前に読んだ本の前半部分はすでに覚えているか怪しいです。

ただ、読み終えた後に前半部分をパラっとめくってみると、以前よりも断然スムーズに読めるようになっていました。(「こんなところあったっけ?」と思いながらも、以前より理解しやすくなっています。)

やはり、都度都度生成AIに相談しながら読み解いていったことで、しっかりと成果になっていると感じます。

今後も何度も読み返し、少しずつ内容を自分の中にインストールしていくことが大事だと思うので、また改めて読み直してみるつもりです。

こういう学習のプロセスは、自転車や車の運転、料理、投資などにも通じるものがあると思います。

最初は難しく感じても、できることからコツコツと積み重ねていくと、気づいたときには大きな成果につながっているものです。

何事も、継続と実践が鍵ですね。あなたもぜひ何か始めてみて下さい。

【山の心得≪85≫】~テントの格差編~

と言う事で今回はタイトルの通りテントに関して記事にしたいと思いますが、今回は2種類の項目に特化して記事にしたいと思います。

①安価なテントと山岳テントの違いとは?

②シングルウォールテントとダブルウォールテントの違い

気になっている方も多いであろう上記2点を詳しく記事にしたいと思います!

安価なテントと山岳テントの違いとは?価格差の理由を徹底比較

登山やキャンプで使うテントには、数千円で買える安価なものから、数万円~十数万円する高級な山岳テントまでさまざまな種類があります。

しかし、「値段が高いテントは本当に必要なのか?」「安いテントと何が違うのか?」と疑問に思う方もいるでしょう。

本記事では、安いテントと山岳テントの違いを 「素材」「重量」「耐久性」「設営のしやすさ」「収納サイズ」「安全性」 の6つのポイントで比較し、価格差の理由を解説していきます。

素材の違い

テントの価格差が最も大きく表れるのが 「素材」 です。

①安価なテント

・主に ポリエステルやナイロン を使用

・防水性はあるものの、コーティングが薄く長期間の使用には向かない

・紫外線や摩耗に弱く、長く使うと劣化しやすい

②山岳テント

・リップストップナイロン(裂けにくい加工) や シリコンコーティング生地 を使用

・防水性・耐久性が高く、過酷な環境でも使用可能

・摩耗や紫外線にも強く、長期間の使用に耐える

安価なテントは、短期間のレジャー用途としては十分ですが、山岳環境で使うとすぐに劣化したり、雨風に耐えられなくなるリスクがあります。

軽量化の工夫

登山では 「軽さ」 が命ともいえる要素です。

①安価なテント

・生地が厚めで 1.5~3kg以上 になることが多い

・ポールもスチール製やアルミ合金で、やや重め

・コンパクトに収納しづらく、バックパック登山には不向き

②山岳テント

・超軽量生地を採用し、 1~2kg程度 に抑えられる

・ポールは軽量な 7075アルミ合金やカーボン素材 を使用

・収納時は非常にコンパクトで、ザックに収まりやすい

安価なテントは車移動でのキャンプ向けですが、 山岳テントは登山に適した「軽さとコンパクトさ」を追求 しています。

耐風性・耐久性

標高の高い場所では、風や雪に耐えられる構造が重要です。

②安価なテント

・フレーム構造が弱く、強風に耐えられない

・風が強いと ポールが折れたり、フライシートが破れる こともある

・風抜けの設計がされておらず、強風時にバタつきやすい

②山岳テント

・風を受け流す エアロダイナミクス設計

・高強度アルミポールや ダブルクロス構造 で強度アップ

・厳しい天候でも壊れにくく、長期間の使用にも耐える

登山では 強風や悪天候の影響を受けやすい ため、テントの耐久性が安全に直結します。

設営のしやすさ

標高が高い場所や悪天候の中では 素早くテントを設営 できるかどうかが重要です。

①安価なテント

・ポールを何本も通さなければならない ものが多く、設営に時間がかかる

・説明書を見ながらでないと組み立てが難しい

・風が強い場所では 設営中にテントが飛ばされる こともある

②山岳テント

・2本のポールを通すだけ など、簡単に設営できる構造

・シングルウォール(1枚構造)タイプもあり、時間短縮が可能

・1人でも素早く設営できる設計 になっている

登山では天候が急変することも多いため、 短時間で設営・撤収できることが重要 です。

収納サイズ

登山では 荷物のコンパクトさ も大切な要素です。

①安価なテント

・収納時のサイズが大きい

・荷物がかさばりやすく、登山では持ち運びが難しい

②山岳テント

・超コンパクトに収納可能

・ザックに収まりやすく、長時間の登山でも負担が少ない

登山では ザックのスペースをいかに有効活用するかがカギ になるため、収納サイズが小さい山岳テントが有利です。

安全性の違い

最も重要なのが 「安全性」 です。

①安価なテント

・雨漏りしやすく、低体温症のリスク あり

・強風や雪に耐えられず、最悪の場合 倒壊する可能性 もある

②山岳テント

・防水性が高く、雨や雪をしっかり防げる

・強風や悪天候でも倒れにくい設計で、安心して過ごせる

登山では 悪天候に対応できるかどうかが生死を分ける ため、山岳テントの安全性の高さは重要なポイントです。

2つの差をまとめると

安いテントと山岳テントの違いを比較すると、価格差には 「軽量化・耐久性・防風性・防水性」 など、命を守るための機能が詰まっていることが分かります。

「安いテントでも大丈夫?」 と思うかもしれませんが、過酷な環境では テントが命綱になる ため、山岳テントの選択は安全登山において非常に重要です。

もし 登山や縦走を本格的に始めるなら、初期投資として山岳テントを選ぶのがベスト です。

シングルウォールテントとダブルウォールテントの違い

更に、テントには大きく分けて「シングルウォールテント」と「ダブルウォールテント」の2種類が存在します。

それぞれの違いを理解し、自分の登山スタイルに合ったテントを選ぶことが快適な山行に繋がります。それぞれの違い、それぞれのメリット・デメリット、どんな人におすすめかについて詳しく解説していきます。

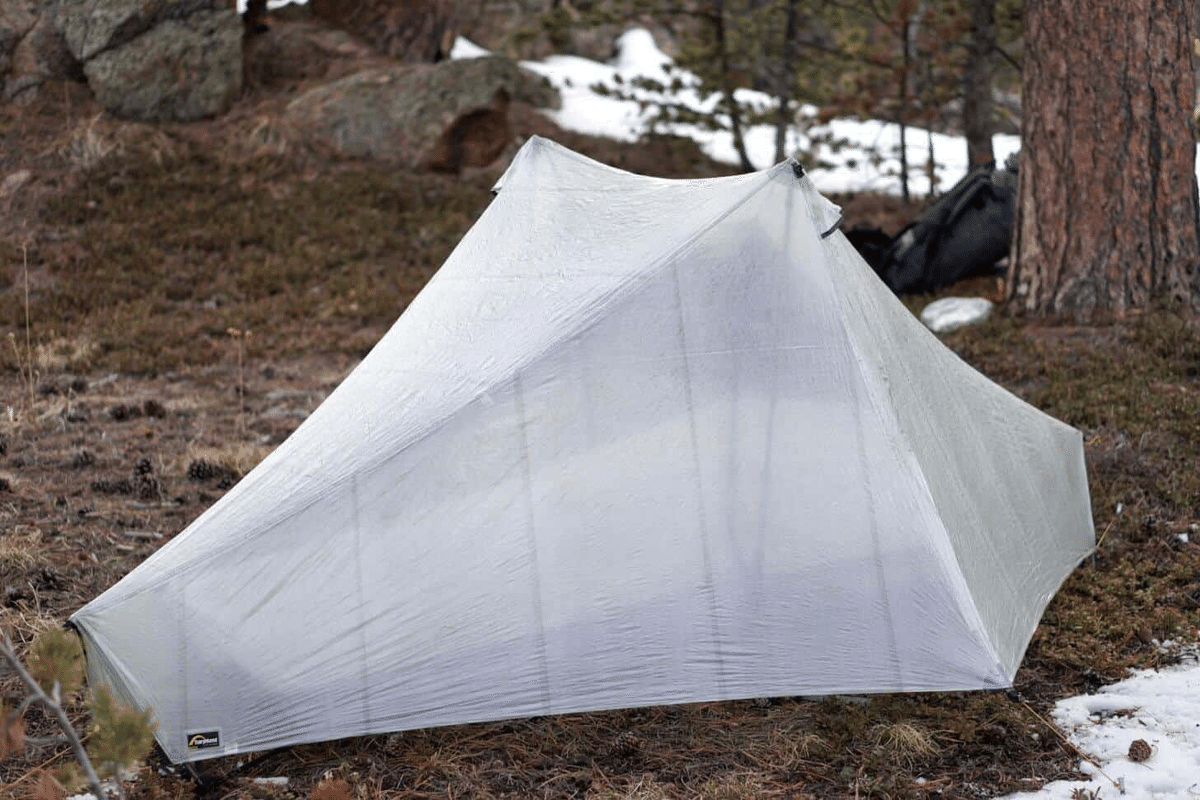

シングルウォールテントとは?

シングルウォールテントは、名前の通り、壁が一重(シングル)のテントです。防水透湿性のある素材を使用することで、雨を防ぎながらも結露を最小限に抑える構造になっています。

メリット

・軽量でコンパクト:生地が一層のみなので、ダブルウォールに比べて軽量で収納性が高い。

・設営が簡単:ポールをセットし、ペグダウンするだけで設営が完了するものが多い。

・耐候性が高い:雪山や高所登山向けに設計されたモデルもあり、風や寒さに強い。

デメリット

・結露しやすい:通気性が低いため、内部に湿気がこもりやすく結露が発生しやすい。

・通気性が低い:夏場の使用では換気が十分に行えず、内部が蒸し暑くなることがある。

・価格が高め:高性能な素材が使われることが多く、価格が高めの傾向がある。

ダブルウォールテントとは?

ダブルウォールテントは、インナーテントとフライシート(外幕)の二重構造になっています。シングルウォールよりも重量は増しますが、その分快適性や耐久性が向上します。

メリット

・結露が少ない:インナーテントとフライシートの間に空間があるため、湿気を逃しやすい。

・通気性が良い:メッシュ素材のインナーテントが使われることが多く、夏場でも快適。

・汎用性が高い:季節や天候を問わず使用できるモデルが多い。

デメリット

・重い:二重構造のため、シングルウォールよりも重量がある。

・設営がやや面倒:インナーテントとフライシートを別々に設置する必要があるため、時間がかかる。

・収納時にかさばる:収納サイズが大きくなり、パッキングの工夫が必要。

どちらを選ぶべき?

どちらのテントを選ぶべきかは、登山のスタイルや目的によって異なります。

シングルウォールテントが向いている人

・軽量化を最優先したい人

・雪山や高所登山をする人

・設営時間を短縮したい人

ダブルウォールテントが向いている人

・結露をできるだけ抑えたい人

・快適な環境で長期間滞在したい人

・年間を通じて使いたい人

シングルウォールとダブルウォールの歴史的背景

シングルウォールテントは、もともと過酷な登山環境での使用を目的に開発されました。軽量でコンパクトな設計が求められるアルパインクライミングや冬季登山での利用が一般的でした。

一方、ダブルウォールテントはキャンプやトレッキング向けに進化してきました。長期の滞在でも快適に過ごせるよう、通気性や結露防止に重点を置いた設計になっています。

最近では、シングルウォールとダブルウォールの良いところを組み合わせたハイブリッドモデルも登場し、選択肢が増えています。

最新のテント技術と素材の進化

近年のテント素材は大幅に進化しており、軽量化と耐久性を兼ね備えた製品が増えています。

・Dyneema(ダイニーマ)素材:超軽量で耐久性に優れた素材。高価だがシングルウォールテントに多く採用されている。重量ベースで見た場合、鉄の15倍の強さをもち、編み方や裁縫の仕方によっては、数百キロの荷重にも耐えられる素材です。

・シリコンコーティングナイロン:防水性が高く、軽量なため、軽量化を重視する登山者に人気。防水性・強度が高く、大雨などの過酷な環境でも安心出来ます。ただし、通気性が多少損なわれてしまいます。

・ハイブリッドモデル:一部がシングルウォール、別の部分がダブルウォールという構造のテントも登場しており、両者のメリットを活かした製品が増えている。

具体的なシチュエーション別のおすすめ

冬のテント泊登山 → シングルウォール(軽量・耐風性)

長期縦走 → ダブルウォール(快適性・耐久性)

単独行 → シングルウォール(軽量・設営が楽)

初心者のテント泊登山 → ダブルウォール(結露しにくく、快適性が高い)

テントの選び方の実践的なポイント

テントを選ぶ際には、以下のポイントをチェックすると失敗が少なくなります。

・使用環境(雪山・縦走・キャンプ)

・重量と収納サイズ(持ち運びやすさ)

・設営のしやすさ(初心者でも簡単に張れるか)

・価格(予算に応じた選択)

これらのポイントを踏まえて、自分に合ったテントを選ぶことで、登山やキャンプがより快適に楽しめます。

2つの違いをまとめると?

シングルウォールテントとダブルウォールテントには、それぞれ異なる特徴とメリット・デメリットがあります。

どちらが優れているというわけではなく、自分の登山スタイルや目的に応じて選ぶことが大切です。

登山では装備の選択が快適性や安全性に直結します。

テント選びもまた、その中で重要な要素のひとつです。

最新のテント技術や素材の進化も考慮しながら、自分に最適な一張りを見つけてみてください!

安いテントとの比較も記事にしましたが、安さだけで選ぶのではなく 「どんな環境で使うのか?」 を考えながら、最適なテントを選んでください!

入門編の山岳テントは?

初心者向けはやはりダブルウォールテントです。

定番の モンベル「ステラリッジテント」 や、より過酷な環境にも耐える ファイントラック「カミナドーム」 など、自分のスタイルに合ったテントを選びましょう。

・モンベル ステラリッジテント

軽量かつコンパクトで持ち運びやすいオーソドックスな山岳テントです。シンプルな構造ながら高い耐風性・耐久性を備えており、悪天候下でも安心。ダブルウォール仕様で結露を軽減し、快適な居住空間を確保。軽量ながらも厳しい環境に対応できるため、登山や縦走に最適なテントです。サイズも5種類展開されており、快適なサイズを選べます。

・ファイントラック カミナドーム

軽量ながら高い耐風性・耐久性を備えた山岳テントです。独自のフレーム構造により、強風下でも安定しやすく設計されている。ダブルウォール仕様で結露を抑え、快適な居住性を確保。軽量性と強度のバランスが優れており、縦走登山や厳しい環境での使用に適しています。ポールは飛行機に使われる素材のジュラルミンポールが使用されています。

少し慣れてきた方はシングルウォールテントも挑戦してみて下さい。

非常に軽量なので、もうダブルに戻れないかも。。。

・ブラックダイヤモンド ファーストライト

軽量シングルウォールテントで、登山やアルパインクライミング向けに設計。設営が素早くできるシンプルなデザインで、極限環境下でも機動力を発揮。撥水性の高い生地を採用し、軽量ながら耐久性も確保。特にミニマリスト登山や高所でのビバークに適しています。

ちなみに僕はカミナドームを多用していますが、登山ショップにいく度に僕が購入した頃より都度値段が上がっています。(6万円台前半位だった気がするのに、もう7万を普通に超えていました・・・)

近年の物価高がすべての物に波及しているようなので、「テント泊をする!」と決めたら早めに購入した方が良いと思います。

という事で今回の【山の心得】は

「テントを2種類の観点から考えてみた!」

と言う事に関して記事に致しました。

今回も最後までご拝読頂きありがとうございます!

また次回もご拝読頂けると幸いです。!

宜しければスキ頂けると大変励みになりますのでよろしくお願いいたします!

YAMAP定期更新しております。是非ご覧ください!

Instagramはこちらになります!

登山にまつわるショート動画を毎日更新しておりますのでご覧ください!

前回の記事はこちらになります!

【山の心得≪84≫】~ピストンとループ編~

是非ご拝読ください!

いいなと思ったら応援しよう!