月刊『知』1月| ソクラテス哲学(特集①②無料)

月刊『知』は、自分で毎月テーマを決めて、読んだり観たり食べたりした内容をレポートにする取り組みです。

初号は「ソクラテス哲学」に挑戦しました📕

特集①②は無料なので、ぜひ読んでみてください!

▼ 自己紹介はこちら

【事前情報】本編に進む前に

今回は下記2作を読んだ。特集①②では『ソクラテスの弁明』、有料エッセイでは『饗宴』を取り上げている。

⚫︎ ソクラテスの弁明

古代ギリシャの哲学者プラトンが書いた裁判の記録であり、裁判にかけられているのはソクラテス師匠である。表向きでは神を冒涜した罪、青年を堕落させた罪の2つの容疑で訴えられており、ソクラテスは自分自身で弁護を行なっている。本記事では裏の理由には触れない。弁明を経てソクラテスの死刑が確定する。

なお、無知の知として知られる概念はこの本に描かれているが、本記事では不知の自覚という表現で統一する。理由はこちら

⚫︎ 饗宴

同じくプラトンが書いた飲み会の記録。登場人物たちが愛をテーマに演説を行っていくが、終盤にソクラテスがそれまでの演説をひっくり返すような演説を行う。いわゆるプラトニックラブの概念はこの本に描かれている。

【特集①】私たちは 何も 何も まだ知らぬ

今日までの世界には4人の聖人がいたらしい。しかも、うち2人は同期だというから驚きだ。

それが彼ら、思想家コンビ。

ソクラテスがアテナイで誰とでも問答をしていた頃、中国では孔子が3000人の弟子に教えを説いていた。ちなみに3000人というのは比喩で、実際にはもっと少ないといわれている。

さて、西洋思想の父・ソクラテスと東洋思想の父・孔子。この二人には、知や学問への姿勢に共通点がある。どちらも、学びとは未熟さを認めるところから始まると説いているのだ。

ここで、身近な例で考えてみたい。

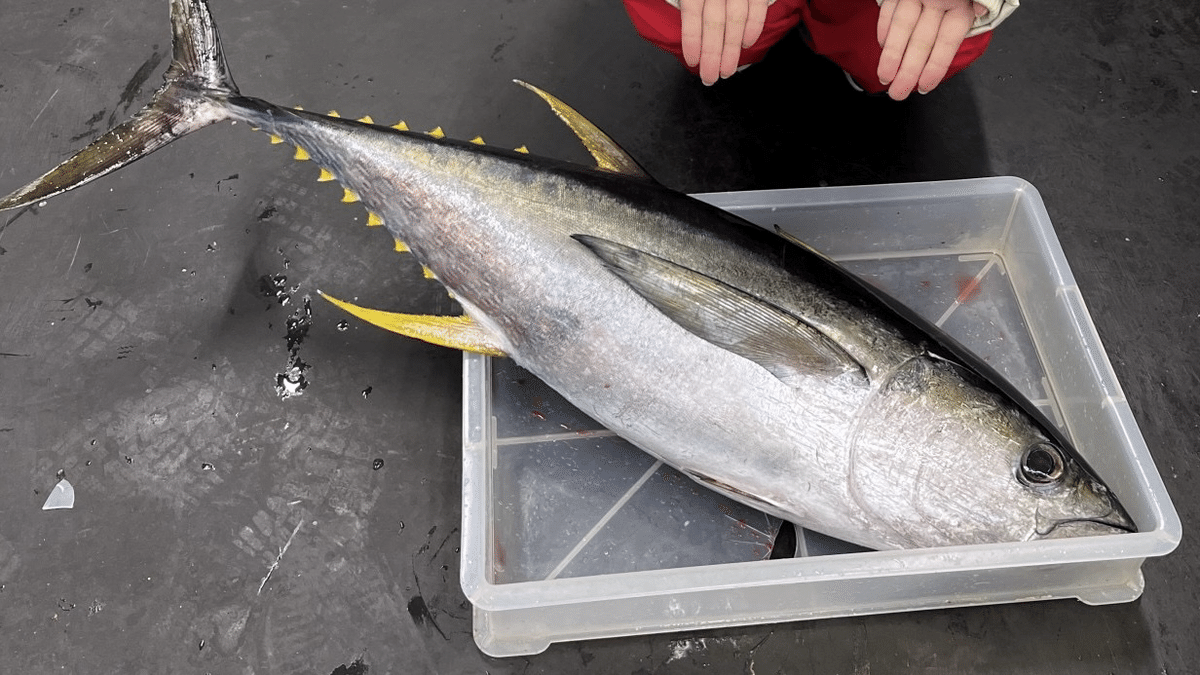

私はマグロが好きだ。実際に釣りに行ったこともある。

でも、マグロの学名や生物学的な分類は全く知らない。

食べ物としてのマグロは知っていても、生物としてのマグロは何一つ知らないのだ。

大好きなマグロのことですら知らないのだから、世の中には知らないことばかりだ。

そして、この「知らない」「未熟である」という自覚こそが、学びの出発点だと2人は考えた。それぞれ不知の自覚(ソクラテス)と学如不及(孔子)という。

例えば漫画の主人公のように、成長しても自分より強い奴が常に現れる──この状況もソクラテスらが説く「学び」に通じるものがある。

『NARUTO』のうずまきナルト。彼は落ちこぼれと言われながらも、「火影になる」という夢を抱いて修行を重ね、数々の強敵を乗り越えていく。

ナルトの成長は常に「自分はまだまだ未熟だ」という気づきから始まっている。

『NARUTO』はすでに完結している作品だが、ソクラテスと孔子は学びの道にゴールラインを明示していない。

それは、学びとは「到達するもの」ではなく、「追い続けるもの」だからだ。未熟さを自覚し、それを克服するために努力し続けること──それこそが、学びの本質なのだろう。

最後に、特集①を読みながらこの曲を思い浮かべた方はいるだろうか?

ぜひその歌詞に注目して聴いていただきたい。

広告

同じインターン先のみんなのnoteも面白いのでぜひ!

【特集②】出過ぎた杭は本当に打たれないのか?

「出る杭は打たれる」ということわざは誰もが知っている。

一方で、「出過ぎた杭は打たれない」という名言を聞いたことがあるだろうか?圧倒的に優れた存在は逆に打たれることなく、そのまま突き抜けてしまう。そんなロマンを感じさせるこの言葉に、私も少し憧れていた。

しかし、出過ぎた杭は本当に打たれないのか?

その答えを探る上で、『ソクラテスの弁明』は一つのヒントとなる。特に印象的だった彼の言葉を紹介したい。

私が罪を着せられるとすれば、(中略)まさに今言われたことがその原因となるでしょう。つまり多くの人たちの中傷と嫉妬がそうするのです。

まさにそれこそが他にも多くの優れた人たちを罪に陥れたものなのでして、これからもまた罪を負わせることになるでしょう。

それが私で終わりになるようなことはおそらく決してないでしょう。

著プラトーン、訳田中美知太郎・池田美恵

その言葉通り、彼は有罪判決を受け、死刑となった。

ソクラテスは西洋哲学の父であり、後世に多大な影響を与えた人物だ。人類の歴史において、まさに「出過ぎた杭」とも呼べる存在だろう。

しかし、彼は打たれた。命さえ奪われたのだ。

そう考えると、「出過ぎた杭は打たれない」という言葉には疑問が残る。

ソクラテスという偉大な「出過ぎた杭」でさえ打たれてしまったのだから。

だが、ここで終わりではない。ソクラテスはこうも語った。

すなわち、私の息の続く限り、私にそれができる限り、決して知を愛し求めることをやめないだろう。私はいつ誰にあっても諸君に勧告し宣明することをやめないだろう。そしてその時の私の言葉はいつもの言葉と変わりはしない。

著プラトーン、訳田中美知太郎・池田美恵

裁判でこんな宣言をしたらどうなるか、ソクラテスは理解していた。

しかし彼は信念を曲げなかった。だからこそ、「不知の自覚」は2500年後の今もなお、私たちの心に深く刻まれているのだ。

出過ぎた杭は本当に打たれないのか?私なりの答えは「いいえ、打たれることもある」だ。尖るなら、痛みを覚悟しなくてはいけない。

それでも信念を貫くなら、残した跡はきっと未来に価値を伝える。私はそう信じている。

広告

動植物園って大人になってから行くと、また違った視点で楽しめますよね。コアラの背中大好き。

【有料エッセイ】美と愛のなかに生きる

時は戦国 小野小町もたぶん本気出してた〜!という、キャッチーな歌詞と軽快なメロディが耳に残る令和。

SNSでは、「小野小町は戦国時代の人じゃない」「史実分からないならかわいいだけじゃ駄目では?」「現代がまさにかわいいの戦国時代って意味」という多様な意見を目にした。これもまた令和だ。

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?