【高校音楽Ⅰの授業実践⑤】休み時間〜音楽の授業で育成される力とは〜

教育課程委員会

進学高校では、各教科・科目の授業時間数を決める校内のこの会議は熾烈を極めます。

先日、新聞に載った大学入学共通テストの問題をご覧になりましたか?

例えば日本史Bや世界史Bは、縮小された新聞の紙面でも1ページ半に渡ります(地理Bは資料が多いのでさらに情報が多い)。この問題を解くために文部科学省が規定した標準の授業時間数をご存知でしょうか?

3年間で4単位時間です。来年受験する新課程(令和4年度高校入学生)では1単位時間減って、3年間で3単位時間ほど日本史探究や世界史探究等を学ぶことが標準とされています。標準単位数は1/4減りましたが、教科書の厚みは変わりません。2年生で週2時間、3年生で週1時間の授業だけであの問題が解けるとは到底思えません。そこで、進学高では時間割に7校時目を設定して授業時間数を確保することになります。

将来の夢に向かって頑張る生徒の姿を目の当たりにしていると、なんとかこの直近の関門をクリアさせてあげたいと思うのが教員の性です。だから、共通テストの生徒の得点分布など入試の統計資料が出てくると、先生方は、もう少し授業時間があったら、あの部分を詳しく解説できたのに・・・と反省しきりとなってしまいます。

そこで、冒頭の会議が熾烈を極めるわけです。月曜から金曜までフルで7校時の授業を行なっている本校では、どこかの授業を増やすということは、どこかの授業を減らすことと同義です。各教科とも、自分の科目が減らされないよう必死の攻防となります。

会議で議論される具体的で切実な課題の前では、「音楽を学ぶと、人生が豊かになる」といった崇高な目的は、実体のない理想論として霞んでしまいます。もちろん、音楽の素晴らしさを延々と語るのも無意味です。数学には数学の素晴らしさ、理科には理科の素晴らしさがあり、どこまでいっても議論は平行線です。

VUCAの時代に

VUCAとは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の4つの頭文字による造語で、価値観や状況が目まぐるしく変わる予測不能な状況を意味しています。生徒たちが羽ばたいていくのはまさにこの世界であり、予測不能な風をどのように帆に捉えられるが重要になってきます。

ところで、最近インターネットで何かを調べるときに、直接検索をかけずに、まずはChatGPTに質問して概要を把握し、その後で詳しく検索することが多くなってきました。少し前までは、英文を和訳するだけでもツッコミどころ満載であった文章生成能力が、文の内容も組み立てたうえで一般の本かと思う文章にまで進化しています。あまりの精度に、相手が機械と知りながらも、ついお礼を入力してしまいます。

VUCAの象徴のようなChatGPTに「VUCAの時代を生き抜くために必要な資質・能力とは何か?」と質問してみました。すると、柔軟性、創造性、報われない努力への対処能力、連携力、意思決定能力の5つが重要であると回答がありました。これら5つの資質・能力を発揮するために必要な下位の具体的能力として、私が注目しているのが「抽象力」です。新設する県立安積中学校のパンフレットでもその教育の模式図の中に記されています。

抽象力

抽象力の定義としては(辞書的ではなく私的な定義ではありますが)、数理物理学者であり東京大学先端科学技術研究センター教授でもある西成活裕氏のものがとても好きです。

「AとBというまったく異なるものを『同じだ』というのが抽象力なのです。見えている部分に惑わされず。AとBの背後を貫いている共通のものを探せるかどうか。」

この意味の抽象力が高まれば、既存の枠組みや具体的な事象にとらわれず、問題の本質やパターンを把握したり、アイデアやアプローチを生み出したりすることができるようになります。また、目の前の事象や現象を抽象化することで、報われていない現在の状況を捉え直し、裏側にある本質的な原因・理由に対する創造的な解決策を見つけるなど、VUCAに対応できるようになると思います。

「抽象力」をさらに抽象的に説明すると、「見えやすい相関関係から背後を貫いている因果関係を類推する力」と言えるかもしれません。近年の大学入試でも、相関関係のあるデータを提示して、因果関係を考えさせる問題が増えています。

大学入学共通テスト

例えば、令和7年度入試から導入される『地理総合』のサンプル問題。

第1問は、高校生のカオルさんが、いくつかの資料をもとに、世界の人口に関する問題について考えるストーリーとなっています。

問1では、1950年から2100年までの人口と西暦年との相関を、図1から地域性を踏まえて読み取る問題です。①

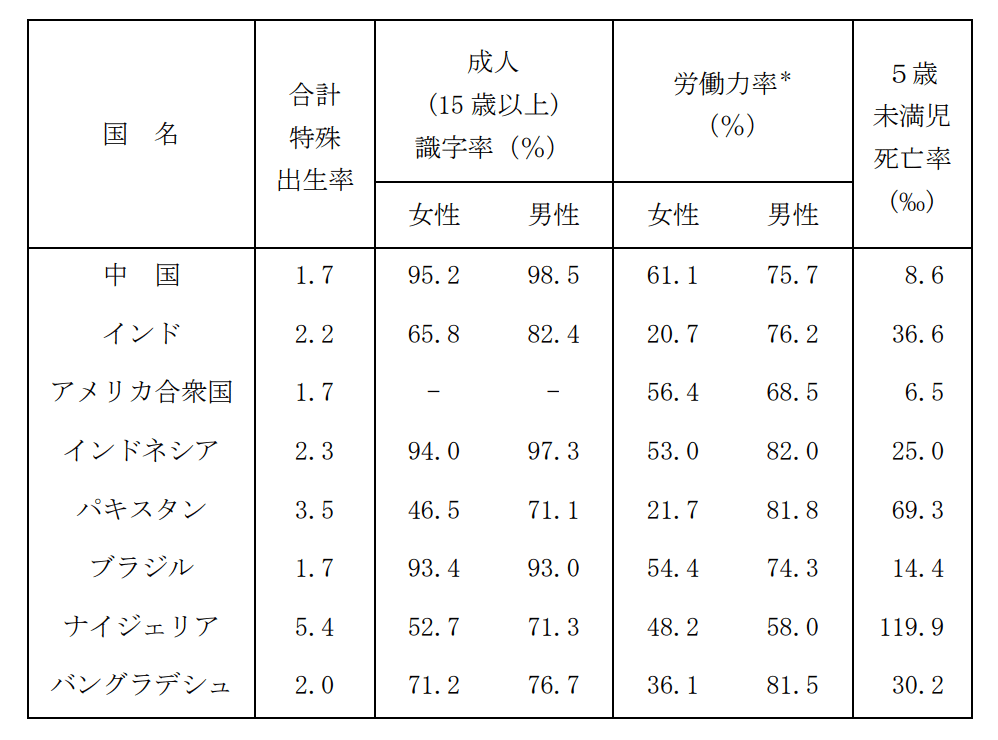

問2では、人口上位8カ国を取り上げ、表1を手掛かりに人口推移の要因(因果関係)をジェンダーの観点から推察する問題です。②

問3では、5 歳未満児の死亡率を下げるための解決策を提案する③ というストーリーになっています。

①集めたデータの相関関係を正しく読み取り、②その影に隠れた因果関係を考察し、③解決策を提案していく。この流れは、まさに課題解決型学習である探究活動の思考過程をそのまま問題にしています。その過程の中でも相関関係と因果関係の違いをきちんと理解することが大切だという大学入試センターからのメッセージであると思っています。その際に最も重要な能力が「抽象力」といえるのです。

ラーニングコンパス2030

OECD Future of Education and Skills 2030の中心的な概念であるラーニングコンパスでは、Well-beingを目指す生徒たちに必要な変革をもたらす3つのコンピテンシー(資質・能力)として「対立やジレンマに対処する力」や「新たな価値を創造する力」などを挙げています。表面的な対立やジレンマに惑わされずに、その背後にある共通点を見つけることで、それらに対処するアイデアが見つかるでしょう。また、新しい価値の創造のほとんどが、一見無関係に見えるものの組み合わせであったり、既存のものの目的外への変換であります。既存のものを無視した、いわゆるOOPARTSのような発明はほとんど無いものです。ここでも「抽象力」は重要な役割を担います。

音楽の授業で育成されるもの

音楽の授業で日常に行われている、曲のテンポ、調性、旋律線、ハーモニー、音型、リズム、音色・・・などの物理的な音現象と曲想や情感などを結びつける行為は、まさに西成先生が定義した「抽象力」そのものです。

もちろん、抽象化したものの新たな組み合わせや変換によって、表現を工夫したり曲を作曲する創造的な活動も日常の授業です。

このように、音楽は、今の教育界で最もホットな資質・能力の1つである「抽象力」の育成に最も適している教科であると思っています。

昔、県教育センターで、当時藝大の教授であった山本文茂先生の講義がありました。高校向けではなかったので聴講できませんでしたが、講義に使用したレジュメを見せていただきました。そこには、音楽教育でどのような資質・能力が身につくのか?という問いに対して、教員一人一人が自分で見つける必要があると書いてありました。

今回、ここに書いた結論は、自分の中にたくさんある結論の中の1つにすぎません。なぜ学校教育に音楽が必要なのか?という問いについて、試行錯誤する過程そのものが「教師エージェンシー」なのかな?と感じています。

過去の記事

【高校音楽Ⅰの授業実践①】ジグソー法によるバッハの授業①

(文責:鈴木敦)